柳生流柔術3

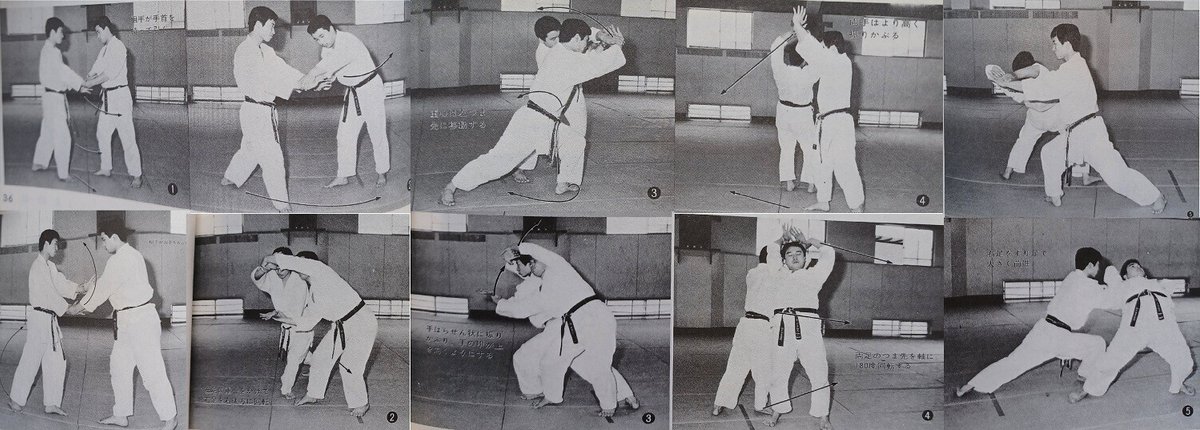

四方投の基礎動作

「柔術(第1か条)」における四方投は、すべて極め技の集合体である。「合気柔術(江戸柳生系合気柔術)」は、若殿・家老の息子ら参謀本部付けとなる後方勤務者なので、柔術の四方投を覚える必要がない(護身法だけでよい)、合気柔術はこの護身刀の操法を基礎技法としている。

四方投の基礎動作は四方投に入るための準備動作なのであり、表と裏がある。養神館流ではこれを「終末動作」といっているが、本当の意味がわかっていない。

「体の安定、重心の移動、手刀の振りかぶり、切りおろし、相互の気のつながりを体得するための修練法。これは剣を四方に切り分けるときの動作に似ているので、四方投方式ともいい、四方投のときとほとんど同じ動作である。」(寺田精之著「図解合気道入門」より)

本来の整理、すなわち昭和13年植芝盛平が発行した「武道」によれば、終末動作の項目として、①體の變化、②氣力の養成、③臂力の養成、④背の運動があげられている。養神館流で言っている終末動作とは①のことで、「体の変化」という名前が正しい。