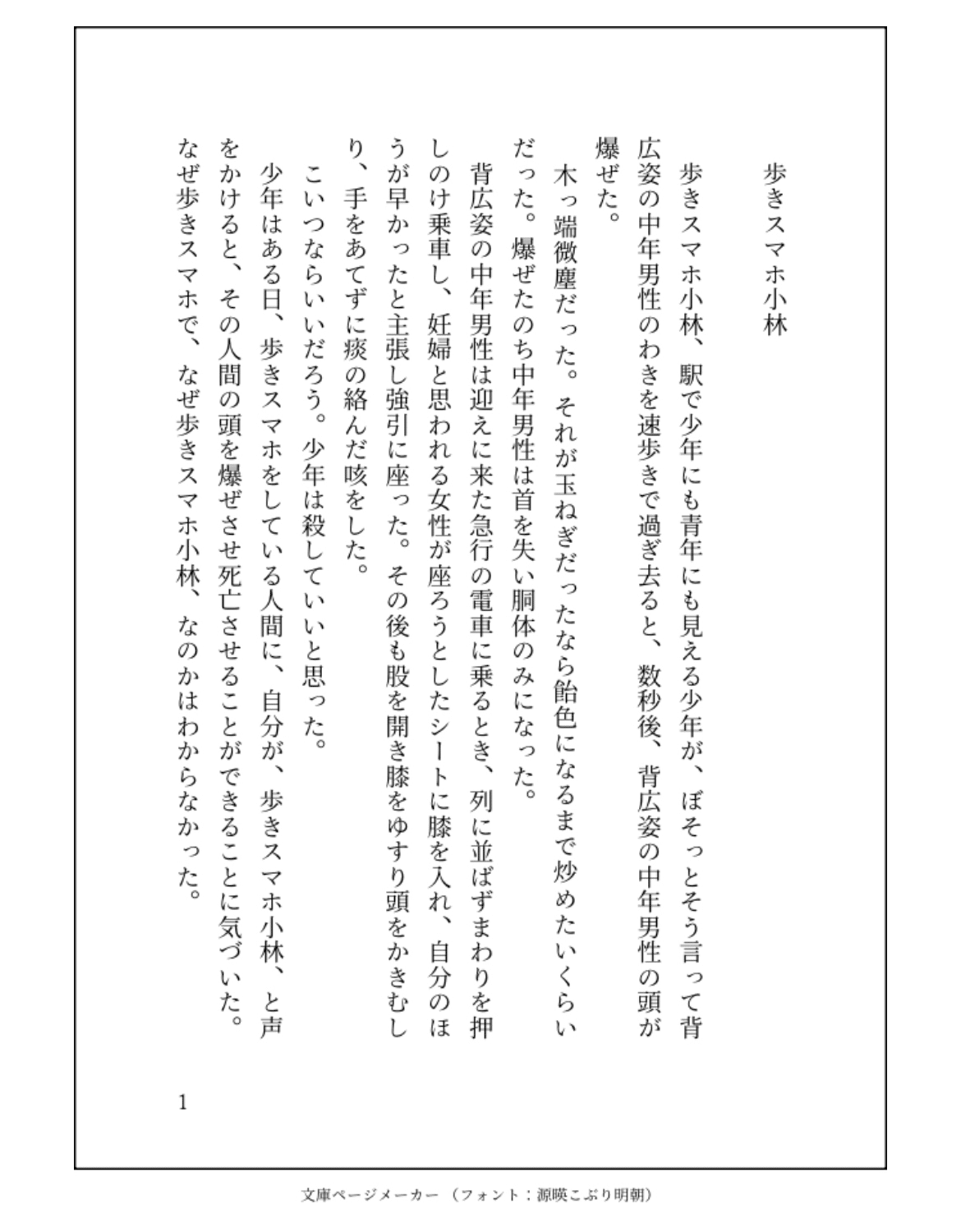

歩きスマホ小林(BFC6、二次予選通過作)

歩きスマホ小林、駅で少年にも青年にも見える少年が、ぼそっとそう言って背広姿の中年男性のわきを速歩きで過ぎ去ると、数秒後、背広姿の中年男性の頭が爆ぜた。

木っ端微塵だった。それが玉ねぎだったなら飴色になるまで炒めたいくらいだった。爆ぜたのち中年男性は首を失い胴体のみになった。

背広姿の中年男性は迎えに来た急行の電車に乗るとき、列に並ばずまわりを押しのけ乗車し、妊婦と思われる女性が座ろうとしたシートに膝を入れ、自分のほうが早かったと主張し強引に座った。その後も股を開き膝をゆすり頭をかきむしり、手をあてずに痰の絡んだ咳をした。

こいつならいいだろう。少年は殺していいと思った。

少年はある日、歩きスマホをしている人間に、自分が、歩きスマホ小林、と声をかけると、その人間の頭を爆ぜさせ死亡させることができることに気づいた。

なぜ歩きスマホで、なぜ歩きスマホ小林、なのかはわからなかった。

けれど確実に人を殺せた。

人を殺してはいけないという法律はあっても、歩きスマホしている人間に歩きスマホ小林、と言って頭を爆ぜさせて殺してはいけないとまでは明記されておらず、フォローされていなかった。少年以外ほとんど、というかほぼすべての人間は歩きスマホ小林、と言っても歩きスマホをしている人の頭を爆ぜさせることはできない。

それでも少年は自分が歩きスマホ小林、と言うと人が殺せる、という事実は誰にも悟られないようにしていた。監視社会の中で、頭が爆ぜて人が死んだときに必ず近くにいる少年、とデータは集められ、あやしまれる、あるいはなんならもうばれているかもしれないという心づもりもしていた。

一度、歩きガラケーの人間に試したことがあった。そのときは爆ぜなかった。ガラケー小林、にしても爆ぜなかった。ガラケー加藤、とかガラケー田中でもだめだった。

そして運悪く、試してみた歩きガラケーの人物は逮捕されていない連続殺人犯だった。

少年はそれを知らず、殺そうとしてしまった。

ガラケーの男は勘がよかった。相手が一向に手を出してこないと思いながらも、自分に向けられた殺意には気づいていた。

だから殺される前に、逆に殺そうと考えた。

少年はガラケーの男をどうやったら爆ぜさせることができるのかと思案しながら追い続けた。電車を降りてからも追い続けた。

しかしそれは追わされていたとも言えた。

人気のない場所まで行ったところでガラケーの男は少年に正面を向き、近づいてきた、と思ったときには、もうどこからともなくナイフを取り出していて、右手がさっと振りかざされた。不自然さのないさりげない動作だった。

少年は痛みを感じ、触れてみると右耳が吹っ飛んでなくなっていた。血が出ていた。

耳なし芳一のことを少し思い出したがそれどころではないと今は不要な記憶も妄想もかき消した。

臨戦態勢に入るもなす術はなにもなかった。されるがままに切り刻まれた。相手はプロだった。

ガラケーの男は少年が動けなくなるまで小刻みに切り続けた。無表情なようにも口の端に笑みを浮かべているようにも見えた。

即死しない程度の傷が少年に刻まれ続けていった。左目は光を感じなくなっていた。きっと失明している。

少年は切られながら、うなだれた。

今、痛みだけが人生だ。

ガラケーの男は突然、切り刻む手を止めた。

ベルトを外しスラックスと真ん中あたりが黄色がかっている下着もおろした。

膨張した陰部がだされた。ガラケーの男はそこに少年を切り刻んでついた血を塗り込んだ。そうするとさらに膨張が促された。脈打つ音が聞こえてきそうなくらいになったものをガラケーの男は上下に強くさすり始めた。

切り刻まれた人間を見ると欲情する性癖の持ち主だった。

ガラケーの男は張り詰めた陰部を擦り続けた。

少年は痛みで顔をしかめながらも目の前で行われている光景を見ていた。猟奇的な人間だと思った。

ガラケーの男はなにかを思いついた、と陰部をしごく手を止めないままスラックスと下着をはさみこんだずり足で少年の近くまでいった。かがみこみ、また立ち上がり、かがんだときに拾い上げたものを指ではじく動作をしながら数歩後ずさった。

少年はその瞬間を見逃さなかった。

歩きスマホ小林。

拾い上げたものはスマートフォンだった。

ガラケーの男は自らの自慰行為を撮影してみることをひらめき、少年のスマホを手に取ったのだった。

自分の陰部と血まみれの少年のよい構図を探そうと画面を見ながら後ずさっていたら死んだ。生きていると死んでいるの境界線を知らぬまま。

歩きスマホが成立し、爆ぜた。少年は爆ぜた頭のかけらを数片浴びた。

なんとか目の前の敵は葬れた。しかし無数の傷と出血で死にそうだった。

けれどその場を去らないといけなかった。

だから移動を試みた。

ガラケー男の敗因は快楽という欲にさらにドライブをかけようとしたことだった。

欲張ってはいけない。教訓だ。

了