記録文書で見る”黒人侍”弥助

最近話題の”黒人侍”弥助に関して、少なくとも原文は同時代に描かれた記録に残っている内容と、最近誰かの想像したフィクションとが混ざって語られていることが多い為、「記録」に関して備忘録としてまとめます。

(2024/7/2 家忠日記の原本に関する説明追加)

弥助に関する記録の比較

弥助に関する記録一覧

上記表のとおり、弥助に関する記録が残っているのは「信長公記」「家忠日記」それぞれ1か所ずつと、イエズス会宣教師による記録3か所の計5か所のみです。

内容は信長と弥助の初対面の際の記録、信長の甲州征伐からの帰路における記録、本能寺の変の際の記録の3通りのみとなります。

逆に言えば、これらのタイミング以外の記録はありませんので、安土での弥助の生活や弥助が甲州征伐や伊賀攻めで戦ったといった物語、信長の元で功を上げて出世したといった物語を時折見かけますが、これらは特に記録には基づかない作者の想像によるものと言えます。

名前に関する記録

弥助の名前が記録として残っているのは、信長公記の尊経閣本と呼ばれるバージョンと家忠日記のみです。他のバージョンの信長公記や宣教師たちの記録には固有の名前は記載されていませんが、他に該当する人物はいないだろうということで弥助の記録であろうと考えられています。

なお、信長公記の尊経閣本は長篠の戦いの織田軍鉄砲数を3000丁としている等、他の版の信長公記と異なりかつ信長公記以外の書物と一致する記載が所々存在するため、写本の際に他の書物から情報が”補完”されてしまっている可能性が指摘されています。もしその指摘が正しいとすると、「弥助」という名前も家忠日記が無ければ後世に残っていなかったかもしれません。というか「神の前に人は平等」なはずなのに最後まで名前を残さずcafreとだけしか記録していない宣教師さんたちひどくないですか?

身分に関する記録

弥助が信長にどのような立場で仕えたかを示す記録は残念ながらありません。信長公記の尊経閣本と家忠日記に「御扶持」とだけあり、宣教師側の記録では信長に贈ったとあるだけで信長の下でどういった立場であるかについては一切記載がありません。

このため、弥助が信長のもとでどういった立場であったかはすべて作者の想像であり、頻繁にみられる小姓という立場も作者の想像による産物であると言えます。なお、小姓というのは通常ちゃんとした家の出身=名字を持つ若者が採用される立場ですので、その点でも弥助が小姓であったとするのは難しいです。

弥助に関する記録文書

ありがたいことに、現在多くの文書がWebからアクセスできる形で公開されています。以下、弥助関連の各種文書の簡単た説明と参照可能なリンクを記録します。(リンクは2024年6月1日にアクセスを確認、基本的に弥助関連の記載付近へのリンクです。)

信長公記

信長配下の太田牛一によって記された記録。少々内容の異なる多くの写本(バージョン)があります。

1881年に甫喜山景雄がまとめた我自刊我書(我自刊我本)を国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧可能です。また、この書物を文字起こししたものがWikiSourceにあります。

尊経閣本にはついては弥助に関して他の版にはない独自の記述があるとのことなのですが、Webから直接アクセスできる情報は見つけられませんでした。尊経閣本の内容を参照している人は、ほとんどの場合、金子拓「織田信長という歴史」から間接的に参照しているようです。これはついつい読み込んでしまう面白い本なのですが、電子書籍化されていないようなのが残念。本書に記されている弥助に関する追加部分は以下の通り。「然に彼黒坊被成御扶持、名をハ号弥助と、さや巻之のし付幷私宅等迄被仰付、依時御道具なともたさせられ候、」。信長公記内に複数個所ある相撲大会の勝者が100石の知行と太刀を貰って取り立てられるような記載と比較すると、弥助は相撲取りのようなボディーガード枠ほどの厚遇ではないが、わざわざ道具を持つことが役目として記録されるかなり特殊な扱いだったということになるでしょうか。

家忠日記

徳川家康配下の松平家忠による記録。

1897年に坪井九馬三によってまとめられたものを国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧可能です。

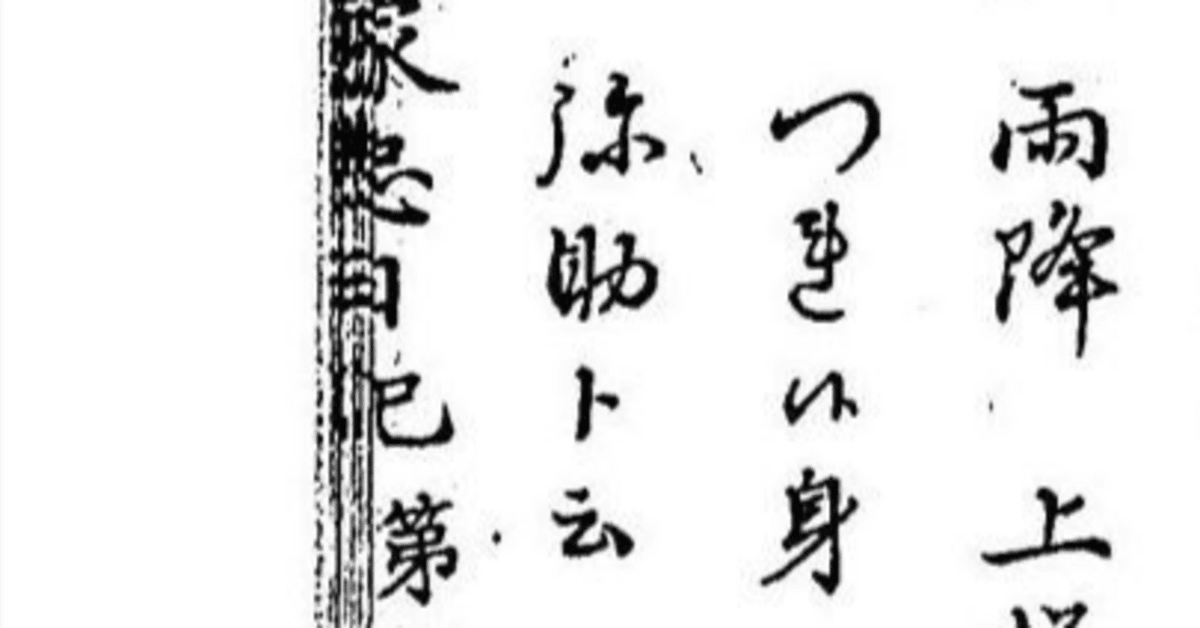

家忠日記というタイトルですが、弥助に関する記録周辺では家忠本人ではなく信長の動向(掛川に着いたとか)しか書いていない日がある等、いわゆる現代的な本人の日記として想像される文章とは少々異なります。弥助に関する記録のある4月19日に関しても、家忠どころか信長の動向すらなく「雨降 上様御ふち……名ハ弥助ト云」と、雨以外は弥助のことしか書いていません。

こういったことから、弥助に関する記事については例えば岩沢愿彦「家忠日記の原本について」では「内容から考へても、特別の繁日を必要としないその当時の見聞を記したものとみるべきであろう。」としており、必ずしもこの4月19日(信長公記によるとこの日信長は清州に向かった筈)に見かけたという記録ではなさそうです。

(2024/7/2追記)上記「家忠日記の原本について」は、リンク先のWebに公開されているpdfファイルでは引用している家忠日記の原本の写真部分はフィルタがかかって見えなくなっていますが、論文誌(東京大学資料編纂所報 2号)で見れば弥助関連の記事を見ることができます。

こちらでは、名前は「弥助」ではなく「弥介」のように読めます。また弥助関連の記事は4月19日の欄にはみ出して始まっていますが、4月20日の記事のようです。(4月19日の欄には4月18日の知立の記事の後半もはみ出て来ていますが、本来「雨降」のみのようです。)

宣教師の報告(ポルトガル語版)

宣教師から本国への報告をまとめた書籍をポルトガルのコインブラ大学のデジタルリポジトリにて確認可能です。

Cartas que os padres e irmãos da Companhia de Iesus escreuerão dos Reynos de Iapão & China aos da mesma Companhia da India, & Europa, desdo anno de 1549 atè o de 1580. - Em Euora : por Manoel de Lyra, 1598.

この本の出版されたエヴォラはリスボンから東にある街で、1598年当時イエズス会の大学がありましたので、ここで宣教師からの報告を書籍としてまとめたものと考えられます。

弥助関連の記録は、1581/4/14 Luis Froisの報告、1581/10/8 Lorenzo Mesiaの報告、1582/11/5 Luis Froisの報告になります。

小文字のvがuになっている、単語末尾以外で使われるfのように見えて横棒が無い文字はs、という2点に気をつければある程度までは翻訳ツール等で理解できるかと思います。ただし、印刷が奇麗ではない上に、固有名詞である信長の名前すら綴りに表記ゆれがあり、他の単語にも綴り違いがあるかもしれないことを想像すると全部をちゃんと読むのはなかなか大変そうです。

宣教師の報告(日本語版)

上記宣教師の報告をまとめたManoel de Lyra氏の1598年の本を日本語訳した書籍、村上直次郎「耶蘇会の日本年報」(1943)を国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧可能です。

1581/4/14 Luis Froisの報告、1581/10/8 Lorenzo Mesiaの報告、1582/11/5 Luis Froisの報告。

ポルトガル語は全く詳しくないのですが、必ずしも逐語訳になっているというわけではなさそうですのでこちらを参考にする際には注意が必要かもしれません。”Tono”の噂の話が拡大解釈されがちなのもこの日本語訳が一因じゃないかな。