”アフリカンサムライ”弥助のビジュアルイメージ ー 大黒天と謎デーモン

あまり真に受ける人はいませんが、弥助大黒天説について。

なお、今回参考にしたロックリー氏の小説はイギリス版の”Yasuke”の方ですが、名前と区別がつかずわかりづらいので本文では同内容のアメリカ版のタイトル"African Samurai"を使っています。

”African Samurai”における大黒天

ロックリー氏の持ちネタである弥助大黒天説ですが、”African Samurai”では合計3か所大黒天に関する記載があります。以下それぞれについて紹介します。

当時の日本人の黒い肌に対するイメージと大黒天

Japanese people seem to have had no negative images associated with dark skin at this period in history. On the contrary, many even revered it due to the fact that the Buddha was sometimes portrayed as black-skinned. Moreover, there was also Daikokuten, a Japanese manifestation of the Indian god Shiva, a deity of wealth and prosperity who is normally portrayed with ebony black skin.

訳すると、「当時の日本人は黒い肌に否定的なイメージを持たず、仏陀が黒い肌で描かれることがあることから逆に尊敬していた。さらにインドのシヴァ神の日本における姿である大黒天は富と繁栄の神であり、通常黒檀のような黒い肌で描かれた。」といったところでしょうか。

黒い肌の仏陀の話は、平戸商館のRichard Cocksの報告にある小さなクローゼットの中に黒人のような釈迦像があった、という一部のアレな歴史家が大好きな話が元ネタでしょうか。釈迦像を黒人扱いするCocksの報告自体、彼の想像にすぎないためさほど信用すべき内容でもないのですが、特に根拠もなくそれを一般化するあたりに日本人の信仰に対するリスペクトの無さが窺えます。

なお、大黒天に関してはこの時代の日本では既に大国主命と習合されて打ち出の小槌と袋とを持って微笑を浮かべる姿が一般的となっていますが、都合が悪いのかロックリー氏は決してその姿を紹介することはなく、ここではシヴァ神との関係と色のみを強調しています。また黒檀のような色の大黒天は存在しますが、さほど一般的ではないかと思います。

京都の人々の熱狂と大黒天

But getting only a look, for any crowd this size, is rarely enough. They tore at Yasuke’s clothes and scratched his skin with gnarled peasant nails. One fearless woman reached out, shouting in joy, to yank away a piece of clothing as he passed. Not from hatred, but some odd form of affection mixed with a primeval trophy hunting; the urge for a souvenir of the moment when she’d crossed paths with the real live Daikokuten— the “black god of prosperity.”

生ける”黒い繁栄の神”大黒天たる弥助に熱狂して京都の人々が見るだけではなくさわろうとしたり服の切れ端を記念品にもっていったりするという、作者のスターのようにちやほやされたい願望が駄々洩れで気持ち悪い内容です。日本人に関しては”gnarled(節くれだった)”といった形容をわざわざつけてディスっているのもポイント。

信長との出会いと大黒天

Black was the color—if one believed in such things, which Nobunaga did not—of gods and demons. Not men. Nobunaga had seen such a “god,” Daikokuten, before in the Kiyomizu Temple, a short walk away. And, the protective guardian demons at the gates of most temples were often dark skinned: black or deep burgundy.

ある意味有名な、弥助を見た信長が大黒天をイメージするシーン。

まず黒は神や悪魔の色としていますが、参考文献にも挙げられている太田牛一の「信長公記」では「黒き事牛之如」と、神や悪魔ではなく牛に例えていますが、その点は参考にしないようです。

また、信長が黒い肌の神たる大黒天を清水寺で見たことと、唐突に出てきた”protective guardian demons”という聞きなれない存在が通常は暗い肌色、黒や深いワイン色であることが記されています。以下、この清水寺の大黒天周辺について少し深堀してみます。

大黒天とビジュアルイメージ

清水寺の「出世大黒天」

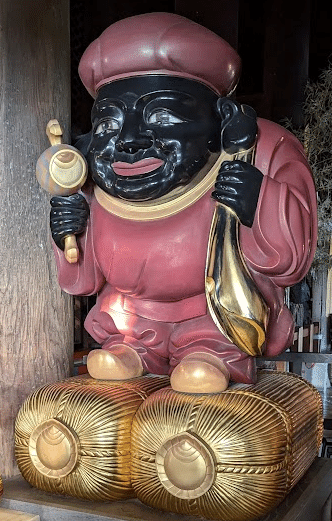

”African Samurai”では、清水寺に入って最初に見る像の一つとして大黒天を紹介しておりますので、これは清水寺本堂脇の出世大黒天のことと考えてよさそうです。”African Samurai”には当時の日本における黒人あるいは弥助を描いた(とロックリー氏が想像する)美術品の写真がいくつか紹介されていますが、この出世大黒天については写真が掲載されていません。この理由については清水寺の出世大黒天がどのようなお姿をしているかを見るとおおよそ想像がつくかと思います。

確かに肌色は黒いですが、お顔が大きいこともありあまり背が高そうには見えません。また、打ち出の小槌と袋とを持物とする姿ですので、大国主命に触れずにシヴァ神との関係のみ説明するのは不自然に感じられます。

ロックリー氏が本当のこの大黒天の姿を弥助と重ね合わせたかったのかは不明ですが、おそらくは肌の色が黒いことだけが重要でその他のことはどうでもよかったということかもしれません。

信長の時代の「出世大黒天」

清水寺の出世大黒天のすぐ近くの立て札にも書かれていますが、今の清水寺本堂は江戸時代1633年に再建されたものです。つまり信長は今と同じ形では清水寺の本堂で大黒天像を見ることはできませんでした。では信長の時代に大黒天像はどこにあったのかというと、歴史学者の下坂守先生は「描かれた日本の中世」の中で出世大黒天の特異なプロポーションと、「清水寺参詣曼荼羅」等にて五条中島の大黒堂内に描かれた大黒天像との類似等から、以下のように考察しています。(当時の五条大橋は今のような姿ではなく、鴨川内の中島を挟んで二つに分かれていました。)

五条橋の移転によって中島にあった大黒堂が廃止されたとき、そこに祀られていた大黒天像は同堂を管理していた成就院に引き取られ、のち近世中期に至って、散銭を集めるため一手段として本堂入り口に再び祀られ、さらに近代になって「出世大黒」になったと考えられるのである。

同書に五条橋の架け替えに伴う大黒堂の廃止は秀吉による方広寺大仏殿造営時(1589年)とされておりますので、この考察が正しければ信長の時代の出世大黒天は五条中島の大黒堂にあり、清水寺にはなかったことになります。自説に都合の良い黒い像があったから深く考えずに利用しただけだとは思いますが、他者の文化・信仰にかかわる内容ですので”True Story”を名乗るならもう少しちゃんと調べて慎重に扱ってほしいところです。

なお「清水寺参詣曼荼羅」の五条中島時代=信長の時代の大黒天はさほど黒くは描写されていません。これは描写上の都合なのか当時の像と色が変わってしまっているからなのかはわかりませんが、一方で打ち出の小槌と袋を持つ顔の大きな姿であることは今とは変わっていません。やはり弥助とこの大黒天像を関連付けるのは無理があるのでは?

(音羽山ワンダーランド - 清水寺の読み物 | 音羽山 清水寺 より)

protective guardian demons

”African Samurai”内に唐突に出てくるprotective guardian demonsは聞きなれない語ですが、多くの寺院の門にあるという説明から金剛力士像を指すかと思われます。

突然このような謎のデーモンが現れる理由は単純で、おそらく黒い肌の大黒天像は清水寺にあったものの姿のイメージが合わないため、今度は肌の色は合わなくても姿がロックリー氏のイメージに合うものを引っ張ってきたものと思われます。明確に仁王あるいは金剛力士といった名前を出さなかったのは大黒天と並べて調べられるとあまりの姿の違いにごまかしがきかなくなるからでしょうか。

いずれにせよ、ロックリー氏の誘導に乗ってくれるサイトでは大黒天像ではなく金剛力士像の方をイメージ画像として載せてくれるようです。

なお、”African Samurai”ではprotective guardian demonsの色を黒か濃いワイン色としてかろうじて人の肌の色を連想できそうな範囲にしようとしていますが、彩色されている金剛力士像の色は通常は明るい朱色(阿形吽形で色が異なる場合は吽形は青)であって、人の肌を連想できるような色ではありません。(下図のいらすとやのずはポップすぎる色かも知れませんが。)この辺りの誤魔化しも作者の不誠実さの表れかもしれません。

おまけ

清水寺と坂之上田村麻呂黒人説

”黒い肌”の大黒天像の清水寺ですが、実は坂之上田村麻呂黒人説でも利用されていたりします。以前”法隆寺の変”で紹介したRusselの論文だと、

Hymanの論文(1989年)に清水寺の坂之上田村麻呂像は黒人っぽい特徴を持つと書いてある

清水寺で像を見せてもらったがHymanが書いたような黒人っぽい特徴が一切無い

今の像は1633年の火事の後に再建されたもの

昔の像はもっと別の姿だったかもしれないし、Hymanが参照したのはそっちかも知れない

Hyman氏が何百年も生き続けているのでもない限り、参照元の論文が何か間違えていると考えるのが普通だと思うのですが、実際に見た像よりも都合のいい論文を信じてあきらめずに坂之上田村麻呂黒人説を引っ張り、これは”明らかにヨーロッパ以前の日本人とアフリカ人との出会いを示唆している”と話が続きます。

一部の学者達によるこのような都合の良い論文を検証せずに事実として参照する姿勢が、弥助伝説の拡散に大きく影響を与えているのかもしれません。(しかもこれが「京都大学人文学研究所」で査読を通って海外に公開されてしまうという。)

遥か昔に好きだったゲームのこの引用文を思い出しました。

証拠が指し示す事実よりも、こうあってくれたらという夢を信じることのできる人間の能力に、わたしはいつも驚かされる。われわれは宇宙が、われわれを子供じみた過ちから救ってくれる心優しい存在であるよう切に願っているが、それと逆のことを示す山ほどの証拠を前にすると、疑問の持てるわずかな点にすべての希望を託す。

「神は存在しないと証明されたわけではない、よって神は存在する」

というわけだ。