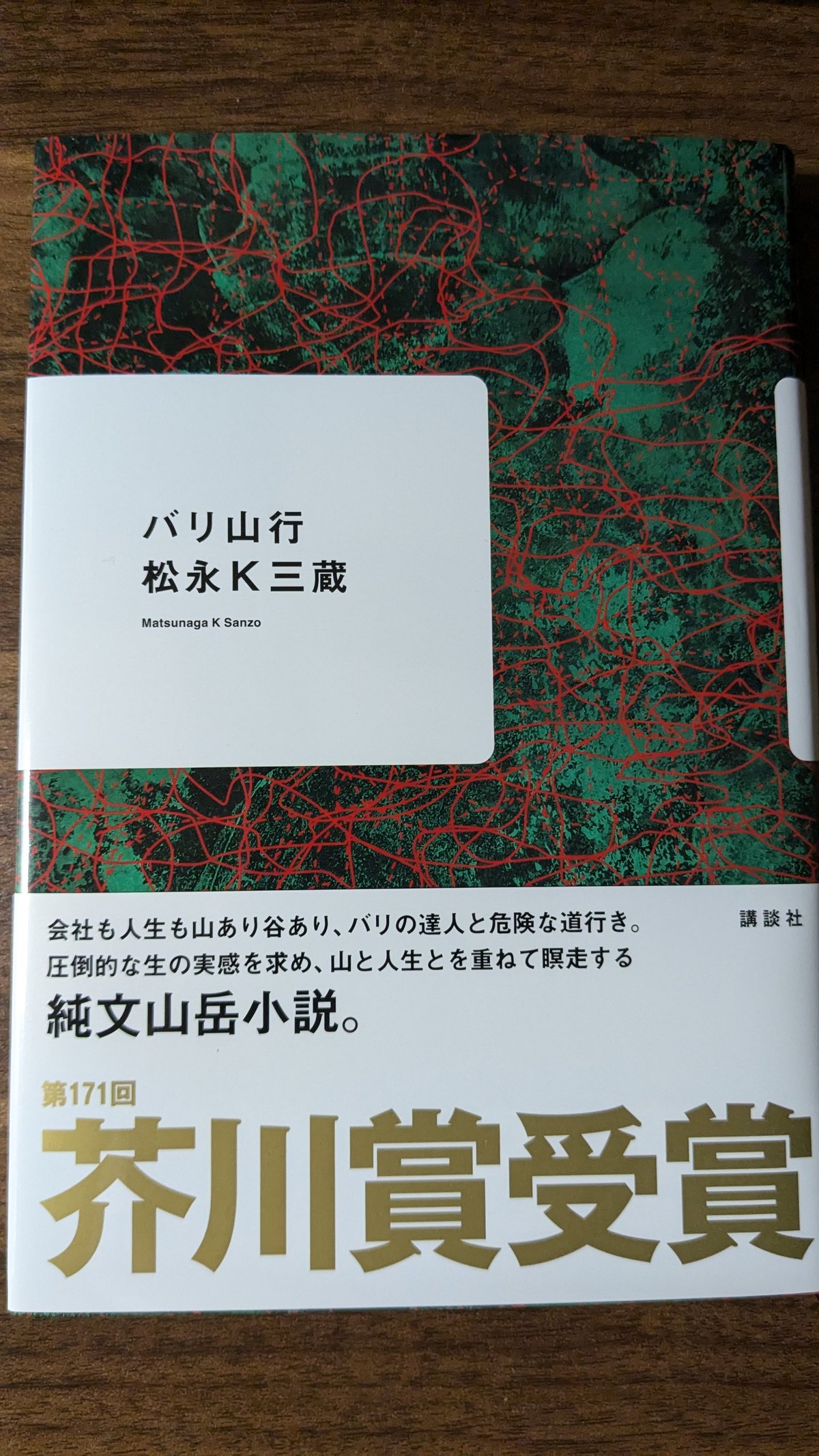

【daichi】バリ山行

「バリ山行」読んだ。

芥川賞受賞作で、かつ山関連。読まない理由がない。

ストーリーは読んだ方が早いから省くが、「本物の危険とは」的な話。

「バリ」とは「バリエーションルート」のことで、登山道として整備されていない場所にルートをとり進んでいく登山を指すが、そのスタイルに魅了され、もはや盲目的にすら見えるほどの姿勢で取り組む「妻鹿」と、その人物に接触された「波多」の心理がリアルに記されたものだった。

私も少しばかり「バリ」を齧った人間ゆえに、その魅力(充実、恐怖、達成感etc、全て含めて「魅力」と纏めたい)は理解しているつもりである。日常ではなかなか味わえない「生(なま)」感。自分の行為がそのまま自分の命を左右する感覚。憑かれたように夢中になるのも分かってしまう自分がいる。

一方で「バリ」は世間的には受け入れられていない、むしろ非難の対象となる行為とされているのが実状である。登山中の事故に対する公的資源の投入には「自己責任だから放っておけ」という匿名の声が上がり、それが「バリ」だった場合のその勢いと言ったらもう、目も当てられない、「惨状」と言っていいレベルの荒れ方になる。

第一、「自己責任」なんて理論が主流になってしまったら、世も末だろう。全ての公的サービスを否定していることに、もう少し自覚的になってほうがいい。「自己責任」は自覚することであって、他者が宣告するものではないと思う。

詳しいことは知らないが、人間は常に好奇心を起点として進化してきたんじゃないのか。「これ、触ったらどうなるんだろう」「もっと早く移動したい」そういう欲求を一つ一つ具現化してきて今の世があるのに、その旨味だけちゅーちゅー吸ってるくせに「そんなの自己責任です。反対です」なんてよく言えたものだ、と誰かが言ってた(最後に「、と誰かが言ってた」ってつけると論調がマイルドになるから多用しがち。でも一番ださい。)。そういうことを考えないで、単に目の前の自益のみに飛びつくような短絡思考には陥りたくないと思うし、そういう人には「せめてそれを人に強制するな」と言いたい。何人も他人の行動を制約する権利はなく、それにどんな背景があろうと、本人の意思なき制限はされるべきではない。

とまあ、昨今の閉鎖的かつ利己主義な風潮に対する私見を述べたわけだが、私が書きたかったのはそういうことではなく、ある人のことを思い出したということである。

ある人とは、私に山を教えてくれた人である。2人いるうちの1人。ここでは今回思い出した方をKさんとする。もう1人はYさん。

Kさん・Yさんとは就職して最初に配属された部署で出会った。学生時代は野球をしていたが、高3の夏を最後に足を洗い、何も夢中になれるものがなく、無気力に、虫が光に向かって飛ぶ習性のように、給料をもらうためだけに出勤する私を、2人はなぜか可愛がってくれた。飲みに連れて行ってもらい、職場内でも声をかけてくれ、2人に居場所を作ってもらった。

ある時、Kさんから「daichi君、山に興味ある?」と言われた。自分は当時、良い趣味を求めていたものの、金があまりになかった。でも登山と聞いて、ぱっと思いつくのは靴とリュックくらい。あとは適当なジャージでいいだろう。金がかからない。前提として、幼少期に家族で行ったキャンプなどを通して、自然の中に身を置きたい欲求は持ち合わせていた。「金がかからない+自然」そんな理由で私は「あります。連れてってください。教えてください。」と返事をした。Kさんは「釣れた。」と言ってニコッと笑い、スニッカーズをくれた。(始めてみて判明したが、金はすこぶる必要。でも後悔はしていない。)

初めての山は1泊2日のコースを日帰りで歩かされた。私に構わずすたすたと歩いていくYさんと、私の尻を叩いて無理やり歩かせるKさんに挟まれて、半泣きで歩いた。休憩中、頼まれて2人の写真を撮った。若い頃から一緒に遊んでいる、いわば「相棒」。職場にいる時以上に仲良く見える二人が羨ましくなった。

しかし、きつかった。「野球部は体力がある」という偏見から今回の行程が組まれたようだが、私は体力がないタイプの野球部員だ。「こんなにきついなら二度と来ません」と太腿の痙攣に悶絶しながら訴える私に、Kさんは「分かった分かった。んで次はどこいく?」とタバコとコーラとスニッカーズを(本当に)同時に楽しみながらはにかんだ。そんな調子で徐々にペースを握られ、といいつつ、私も回を重ねる度に山の魅力に気付いていることを自覚しており、加速度的にハマっていった。

(ただ、Kさんと山小屋で雷雨が過ぎるのを待っていた時に「ももクロ」のライブ映像を延々鑑賞させられたのは、時間が経った今でも苦痛だったと思っている。Kさんは同グループの大ファンで、度々強制的に映像を見せられ、焼き増しCDを配付され、布教活動のターゲットとされた。思い出は美化されるという通例が効かないほどの強烈な体験だったのだろう。無理もない、ずぶ濡れパンツ一丁の状態の中、「LINK LINK」を熱唱&踊らされたのだから。私のその後の身の振り方次第ではパワハラ認定される事態である。パワハラは受け手次第だとこの時に悟った。これは今回の話に関係ないが、スポ少の監督が暴力的だったことも私の人生に多大な影響を及ぼしているだろうから、暴力は論外にしても、今度「昭和的指導の是非」的な話はしっかり考えてみたいと思う。)

Kさんはこれまで私は出会ったことがないタイプの人で、自分が信じたこと・好きなことは絶対に曲げないし、それが正しいと信じて疑わないし、それは自分の周囲の人も同じだと考えていた。若い頃から登山、釣り、バイクと、興味の赴くままに限界まで命を酷使してきたらしい。何度も大きな事故を起こし、それでも極限を攻める生き方を貫き、続けていた。「思いっきりやっている時は他のことを忘れられるから楽なんだよね。たまに痛いけど、まあ痛いだけだから別に気にするほどじゃない。」と、漫画の主人公のような台詞をスニッカーズを開封しながら平気な顔で言っていた。

真っすぐ故の危うさ。それはやはり時として良いとも悪いとも言えるもので、私はKさんと同じ考え方ではないものの、比較的その考え方を理解できるタイプだったが、全く相反する考え方の人も勿論おり、そちら側の人とは当然馴染めず、Kさんは対立し、拒絶し、孤立していった。職場でKさんとまともに話をするのはYさんと私とその他片手でも有り余るほどの人数しかいなかった。

何回か一緒に山に行った頃、Kさんは体調を崩し入院した。Yさんに聞くと、私がKさんと出会う前から持病を抱えており、暫く休職と復職を繰り返していたらしい。若い頃から積み重なった無理が祟り、心身ともに蝕まれていたのかもしれない。

Kさんの容体は思ったよりも悪く、入院は長期間に及んだ。その間も私はKさんを心配しつつも、せっせと山に通い、経験を積み、山屋として独り立ちできたような気分になって、自分の成長をにやにやしながら喜んでいた。

Kさんは悪化していた。元々やりたいことをずっと続けてきた人間が病院に缶詰めにされ、身体的には少しは回復したのかもしれないが、精神的にはますます悪化したように感じられた。「暇過ぎてどうにかなりそう」「ここから脱出したい」というメッセージが、Kさん・Yさん・私のグループLINEに何度も来たが、私はどうすることもできないし、逆に出過ぎた真似はかえって良くないと思った。

数か月経ち、またKさんから連絡が来た。「さっき退院したので山に行きましょう」。急な連絡に驚いたが、Yさんにも連絡が来たようで、どうやら本気らしい。流石に退院後すぐ行くのは体に毒だろうと、2週間後くらいに日程を合わせ、3人で山に行った。明らかに窶れ、以前感じられた野性のような雰囲気は全くなく、姿勢を保っているだけで消耗している様子で、それでも何とか藪を漕いでいた。私は寂しくなった。以前はその激しさからむしろ面倒臭く思った瞬間もあったほどだったのに、もはや見る影もない。今思うと、山になんか来ていい状態ではなかったのだと思う。

それから数週間後、Kさんはまた入院した。

そして、また毎日のようにLINEが来た。弱音を吐きたい気持ちは理解できたが、それを自分にぶつけられたところで出来ることはないし、その頻度の高さもあって面倒に感じることが増えた。無礼ながら、適当に返したこともあったと思う。可愛がってもらっていたこと、山を教えてくれたこと、他にも感謝していたことは山ほどあったが、行動では示せなかった。

また数週間が経ったある休日。山中でグループLINEにKさんからメッセージ「やばいかも、死にそー😢」。私はいつもの弱音だと思ってあまり深く考えず、「何言ってるんですか。早く治して山行きましょうよ」と返信した。Yさんもそこまで深く受け取らず「早く治して」と、いつもと同じように返していた。その後も見慣れたキャッチボールが続くと思ったが、この日はそれっきりでやりとりが途絶えた。

翌日、私は前日の山の疲れから昼過ぎまで寝ていた。起きるとスマホにYさんからの着信と「至急連絡ください」とのメッセージが入っていた。嫌な予感に気付かないふりをして折り返すと、「落ち着いて聞けよ」と前置きされた後、「Kさんが亡くなった」と告げられた。

何を言われているのか分からなかった。縁起でもない冗談かと思ったが、何回確認してもYさんは改めなかったし、嗚咽していた。まだ状況は理解できていなかったが、Yさんから言われたとおりKさんの家に向かうと、そこには病院から帰ってきた動かないKさんが寝ていた。その姿を見ても現実とは思えず、喪失感や悲壮感はまだ全く感じなかった。詳細をここに記載するのは避けるが、心身の両面が病んでいた、と御家族から聞いた。お子さんが真剣な顔で訪問者に頭を下げていてしっかりしていて健気だと思った。

翌々日、葬式に参列した。遺影を見て、私は初めてKさんが亡くなったことを実感した。私が初めて山に行った日に頼まれて撮ったツーショットが使われていた。そんなつもりで撮った写真ではなかった。でも、その写真のKさんはとても穏やかで自然で満ち足りた表情をしていて、ぴったりだとも感じた。自分がその感想を持ったことに自分で気付いた時、自分がKさんの死を事実として認識したのだと思った。気持ちが溢れそうになったが、御家族が悲しみの渦中にいながら、それでも気丈に振る舞っているのに、親戚でもない私が取り乱してはいけないと、堪えた。

Yさんから一杯どうかと誘われたが、「今行ったら感情をコントロールできそうにない」と思い、仕事を言い訳にして後日にしてもらった。実際、翌日に仕事でTVの取材を受ける予定があり、そのために職場に戻って確認したいこともあった。職場では忙しさから多少気は紛れたが、帰宅してからはどうにもならなかった。寝ようと思っても、様々な感情が浮かんで、息が切れ、涙が出て、一睡もできなかった。翌日は酷い顔(元々説はある)で取材を受けた。

Kさんに本当に感謝しているけど、ちゃんと伝えたことは殆どなかったかもしれない。あのLINEに自分はどうして向き合わなかったのだろう。後悔してもしきれない。

Kさんから教えてもらったことで今も生活が鮮やかに彩られているという事実だけが残っている。

とまあ、思い出話を長々と書いたわけだが、本作のテーマとも言える「本当の危険」について考えると、どうしてもKさんを思い出してしまう。Kさんが言っていたことと作中で妻鹿が言っていたことがリンクしたからだろう。

作中では「本当の危険」を求めて山に行く妻鹿に対し、波多が「『本当の危険』は街での生活だ。あなたはそこから逃げているだけだ。」と指摘する。「本当の危険」は自分のすぐ近く、身の回りにあり、そことどう向き合うかが重要だという考え。舞台がアルプスなどの高山ではなく、六甲という市街地のすぐ隣にある低山であることも、メタ的に同様のメッセージが込められているのだろう。どちらが正しいということではない。

Kさんは登山、釣り、バイクで非日常を味わうことをこよなく愛した。ただ、街での「生活」はそこまで得意ではなかったのかもしれない。苦労が多かったのかもしれない。ただ、Kさんは「生活」も楽しんでいたと思う。いつだか「毎日山で暮らせたら気楽でいいよな」と、隣にいた私ではなく、自分自身に話しかけるようにぼそっと呟いたことがあったのを思い出した。「奥さんとお子さんはどうするんですか」と聞くと、「だよね」と笑っていた。私には、決してネガティブには、具体的には「家族がいるからやりたいことができない」と思っているようには聞こえなかった。「やりたいこともあるし、家族も大事」そう思っていたと感じる。

生きている実感を「本当の危険」に求めることは、直感的で構図としてわかりやすく、私もその気があると自覚しているが、その土台には「生活」があるということを忘れないようにしたい。家族がいて、生活があって、やりたいことがある。優先順位とかではなくて、どれも自分にとって大事。こうして書くのは簡単だが、あるところを切り取ってしまうとあたかも順位がついているように見えたりもするから、案外難しい。

Kさんの葬式から少し時間が経った頃、Yさんと一緒にKさんの家に手を合わせに行った。仏壇が準備されていて、そこにはあの穏やかなKさんが楽しそうに笑っていた。タバコとスニッカーズとコーラを差し入れた。きっと喜んでくれたはず。

daichi

いいなと思ったら応援しよう!