ジャズの歴史・後編 (1970年代~現在)

どうも。僕はこのnoteにて「クラシック史からポピュラー史までを網羅する試み」を書いておりまして、そこでは「分野ごとではなく年代ごとに記事を区切る」という形で書くことを試みていました。

そして、今回はそこから抜粋・再編集する形でジャズ史をまとめてみようという記事です。

1970年代あたりまでを、以前に一度、別記事にまとめておりまして

↑こちらを「前編」とし、

本記事はその続きで「後編」とします。

【1970年代】フュージョン期に突入

◆黎明期のサウンド

「フュージョン」という分野は、ジャズから派生して誕生した「ジャズとは別の新しい1ジャンルだ」とされることもありながら、ジャズの中のサブジャンルとして扱われたり、ジャズ史の中で70年代のムーブメントをあらわす時代区分とされていたりと、非常に多義的で定義づけが難しい領域です。

ジャズの"帝王" マイルス・デイヴィスが率先して電気楽器を導入したことで始まった「フュージョン」ですが、賛否両論が飛び交い、「かつてのジャズが終わってしまった」「商業化だ」「芸術であったはずのジャズが大衆向けのサウンドになってしまった」「こんなものはジャズではない」などの評価が取り付きました。

しかし、「ジャズ側の動きとしての"フュージョン"や"クロスオーバー"」のサウンドは、同時期の「ロック側の動きとしての"ジャズロック"」に比べて、独特な雰囲気と難解寄りな要素が含まれているといえます。

その要因は、作曲者・演奏者が「ジャズミュージシャン」であったからだといえます。その直前の60年代のジャズはモードジャズ、フリージャズ、ポストバップといった難解で前衛的な方向性を持っていて、そこに電気楽器を導入したからといって、一口に「商業化」「大衆向け」とは言えない側面もあったのです。

さらに言えば、60年代末にマイルスが参照していたサウンドは、スライ&ザ・ファミリーストーンのファンクや、ジミ・ヘンドリクスのサイケデリック・ロックなどであり、非常にカオスな融合であったということが言えるのです。マイルス自身は、音楽ジャンルの分類などは意に介さず、ひたすら貪欲に当時存在した音楽をすべてかき混ぜて好き勝手に混合しただけだったのです。

フュージョンというジャンルが確立した一つの始点として、マイルスの1970年のアルバム「ビッチェズ・ブリュー」が筆頭に挙げられました。

この作品をセンセーショナルにリリースしたあと、マイルスはファンク色の強い、よりリズムを強調したスタイルへと発展させ、ジャズ界のブームとなりつつあったクロスオーバーとは一線を画する、非常にハードな音楽を展開します。1972年のアルバム「オン・ザ・コーナー」も問題作として話題になりました。

このころのマイルスミュージックは「エレクトリック・マイルス」「エレクトリック・ジャズ」などと呼ばれていました。

そして、1960年代末~1970年代初頭にマイルス・バンドでこのようなエレクトリック・ジャズに挑戦した(させられた)ミュージシャン(いわば「マイルス"卒業生"」)たちも、各自で活動を展開していきました。

まず1970年には、ジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターが中心となってウェザー・リポートというグループが結成されました。既にジャズ界の重要ミュージシャンとなっていたこの2人だけでなく、デビュー直後だったベーシストのジャコ・パストリアスも1975年にバンドに加入し、最も勢いのあるクロスオーバーグループの1つとなりました。

1971年にはジョン・マクラフリンが中心となってマハヴィシュヌ・オーケストラが結成され、インド音楽のエッセンスや、ヴァイオリンをリード楽器として取り入れるなど、異彩を放ちました。ジョン・マクラフリンとドラムのビリー・コブハムは、マイルスの「ビッチェズ・ブリュー」への参加をきっかけに知り合い、新バンドを立ち上げる相談を始めたといいます。

チック・コリアは「リターン・トゥ・フォーエバー」を結成。初期はエレピの音色を武器にラテン音楽に影響を受けたサウンドを、中期からはギタリストを入れてプログレッシブ・ロック色を強めたテクニカルな演奏を展開しました。初期の楽曲「スペイン」は現在でも人気のセッション曲として知られています。

ハービー・ハンコックも、個人の活動で大胆にエレクトリック・サウンドを取り入れたサウンドを発表していきました。1973年発表のアルバム「ヘッド・ハンターズ」もマイルス作品とともに、ジャズの定義を揺るがす問題作として賛否両論となりました。フュージョンの中でも「ジャズ・ファンク」というような方向性が、マイルスサウンドとは別のシンプルな形で示されたといえるでしょう。

以上のように、70年代に発生したフュージョン初期の代表的なグループであるウェザーリポート、マハビシュヌ・オーケストラ、チックコリア&リターン・トゥ・フォーエバー、そしてハービー・ハンコックのバンドなど、マイルス・デイヴィスのバンド出身者によって主導されたサウンドにより、フュージョンの時代が花開くことになりました。

また、ハードバップ期から活躍していたジャズトランペッターのドナルド・バードも、1970年に入ってから一早く電化の流れを察知し、1973年に『ブラック・バード』という作品を発表して「ジャズ・ファンク」のサウンドとしてのフュージョン作品の先駆けとされています。

◆多様なギタリストの登場

こうしてはじめは「クロスオーバー」として、多様な方向性を持って種が撒かれたフュージョンですが、70年代中盤に入ると次第にポップなサウンドも登場し、「フュージョンらしいイメージ」も形成されていきます。それは、多種多様なギタリスト達の登場によります。

ラリー・カールトンとリー・リトナーは、「フュージョンの二大ギタリスト」として当時の人気を二分しました。

また、60年代に活動していた"ジャズ・クルセイダーズ"というジャズバンドが、70年代に入り「ザ・クルセイダーズ」と改名。クロスオーバーサウンドを展開し、74~76年にはラリー・カールトンも加入するなどして、フュージョン期に一気に知名度を上げました。キーボードのジョー・サンプルのエレピサウンドも特徴です。

また、ハードロックシーンで活躍していたジェフ・ベックも、1975年以降、歌の無いギター・インストゥルメンタル作品を発表し、当時流行のフュージョンサウンドに接近していきました。

パット・メセニーは、ブラジル音楽に影響を受けたサウンドを取り入れるなど、ジャズ・フュージョンギタリストとして独自の立ち位置を確立しました。1975年のデビューアルバムでは、ウェザーリポート加入前のジャコ・パストゥリアスを迎えて録音された、シンプルなトリオ作品となっており、当時流行のフュージョンというよりは、かつてのアコースティックジャズの傾向を持ってソロキャリアをスタートさせたといえますが、1978年にキーボディストのライル・メイズとともに「パット・メセニー・グループ」を結成し、このあと80年代にかけて独特のフュージョンサウンドを展開していくことになります。

アル・ディ・メオラは、1974~1976年のあいだ、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーに参加し、バンドの黄金期を支えたあと、ソロのキャリアをスタートさせて活躍しました。

他にも、アール・クルー、ジョージ・ベンソン、ロベン・フォード、ラリー・コリエルといったギタリストが登場し、爽やかなサウンドを奏でて、フュージョンブームを牽引しました。

◆ソウル・ファンクのプレイヤーやプロデューサーらによる接近

ソウルやファンク、ポップスなどの録音に参加する、いわゆる「スタジオミュージシャン」や、音楽プロデューサー、セッションミュージシャンといった人々も、フュージョンへ接近していきました。

ニューヨークを中心に活動していた有能なプレイヤーが集結して結成され、フュージョンブームの波に乗って登場したバンドが、スタッフです。音楽性として、R&B、ソウル、ファンクといった文脈を持つインストバンドとして、フュージョンの方向性を提示しました。特にドラマーのスティーヴ・ガッドは優れた演奏能力を持ったドラマーとして知られています。

クインシー・ジョーンズ、ビリー・コブハムのグループなどに参加して知名度を上げていたピアニスト・音楽プロデューサーのジョージ・デュークも、幅広いサウンドを展開しながら、70年代末にはディスコサウンドにも傾倒し、歌モノとインストの両方を手掛けて活躍しました。

ピアニスト・音楽プロデューサーのボブ・ジェームスもフュージョン期の重要ミュージシャンの一人です。自己の活動と、ポップス・プロデュースの両分野で活躍し、クロスオーバーシーンの一翼を担いました。

デイヴ・グルーシンは、ドラマや映画音楽の分野で活躍しながら、アール・クルーのプロデュースやリー・リトナーとの作品発表など、フュージョンサウンドの発展に貢献し、映画音楽にフュージョンを取り入れた筆頭としても評価されています。

◆管楽器勢の新しい芽

それまでのジャズから一転、ギターサウンドが主流となったフュージョンですが、管楽器奏者としてフュージョンに新風を吹かせたのがランディ・ブレッカー(トランペット)とマイケル・ブレッカー(サックス)の兄弟によるブレッカー・ブラザーズ、そして、サックス奏者のデイヴィッド・サンボーンの登場です。

ランディ・ブレッカーとマイケル・ブレッカーの2人は、兄弟そろってセッション・ミュージシャンとしても活動しており、圧倒的なテクニックをサイドマンとして、ジャズ、ロック、ソウル、ファンクなど幅広いジャンルで活躍していました。そして1975年に、デイヴィッド・サンボーンをアルトサックスに加えた3ホーン編成でブレッカー・ブラザーズとしてデビューし、その攻撃的なサウンドでインパクトを与えました。サンボーンも様々なミュージシャンとセッションをこなしており、同年にソロデビューもしています。ブレッカーブラザーズは2枚目まででサンボーンが脱退し、ブレッカー兄弟の2ホーン体制でさらに快進撃を進めました。1978年のライブ録音盤『ヘヴィメタル・ビバップ』がヒットし、一躍有名になりました。

また、サンボーンの登場は、ギターサウンドが溢れたフュージョン界において、フロント楽器としてのサックス人気の復権のきっかけとなりました。サンボーンのサックスの音色は当時の人々にとって独特で、「新しいアルトサックスを作り出した」とまで言われることもありました。

◆語られずとも、ひっそり引き継がれた「アコースティックジャズ」

このように「フュージョン」は、かつてのジャズのスタイルからどんどん離れて新しいジャンルとして発展していました。しかしこの方向性は「ジャズミュージシャンが産みだした」もので、「ジャズミュージシャンのトレンド」となっていたため、従来のジャズリスナーや評論家にとっては、非常に困惑したものだと思われます。

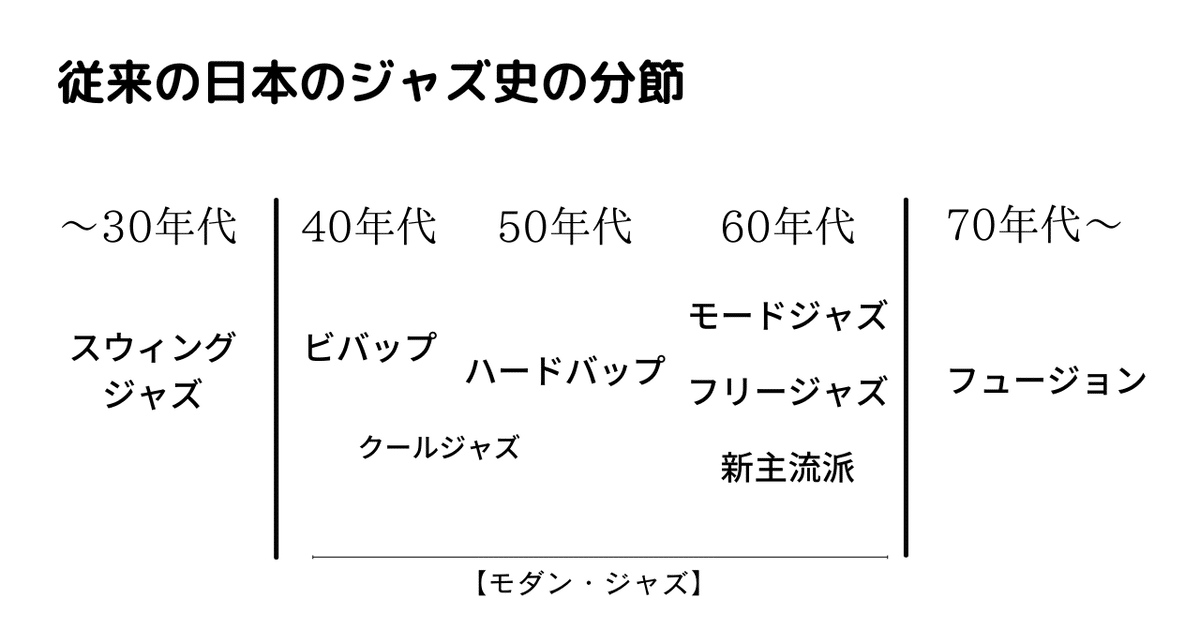

スウィング、ビバップ、モード、フリージャズ・・・と、その都度細かくスタイルを名付けて評価してきたジャズ評論も、ほとんど別ジャンルとなってしまったこの大幅な変化を評価することは難しく、ジャズ史においてこの時代以降は「多様化」という雑な言葉でまとめられ、解像度が低い紹介しか無いものが多いと感じます。

ジャズ史上の70年代の状況を見ると、かつてのジャズはもうすっかり終了してしまったかのような印象を受けると思います。しかし、2020年代の現在のジャズの状況を鑑みると、狭義での「フュージョン」というジャンルは既に古いスタイルとなってしまった一方で、従来のルーツから連なる「ジャズ」というジャンルのほうが、21世紀において生き永らえているといえます。そういった「現在のジャズ」のルーツを丁寧に遡っていくと、「フュージョン」という巨大な"別ジャンル"が従来のジャズ史上に無理やり配置されたために隠されてしまった「70年代以降も引き継がれたジャズ」の存在が見えてきて、ジャズ史としてはそちらを言及するべきだったのではないか?ということが言えると思うのです。

そういった部分を音楽史に再配置するためのヒントの1つとして、ポストバップという分類のしかたを用いるのが適切かと僕は考えます。ポストバップとは、50年代までのビバップやハードバップに対し、60年代以降のモードジャズを引き継ぐアコースティックジャズの傾向を指す言葉だといえます。

本来使われていた「新主流派」が60年代に限定される時代区分であるのに対し、「ポストバップ」は70年代以降のアーティストにも適用できる点で、有用な概念ではないでしょうか。そして、ジャズから派生した「フュージョン」というジャンルはジャズのサブジャンルではなく、親戚のような別の1ジャンルとして扱ってあげることで、両ジャンルの解像度を上げることが可能になるのです。

さてそれでは、フュージョンによって見えづらくなっていた、現在につながるジャズのルーツとして本来紹介されるべき1970年代のトピックには、どのようなものが挙げられるでしょうか。

1つは、トランペッターのサド・ジョーンズと、ドラマーのメル・ルイスによって1966年にニューヨークで結成された「サド・ジョーンズ & メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」です。通称「サドメル」という名前で知られるこのビッグバンドは、ニューヨークのジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」を拠点として活動し、毎週月曜夜の定期ライブ演奏は後継バンドの現在も引き継がれて50年以上続いています。

サド・ジョーンズは、ハードバップ期に活躍したピアニストのハンク・ジョーンズを兄に、同じくハードバップ期のドラマーのエルヴィン・ジョーンズを弟に持つ、三兄弟の次男です。サド・ジョーンズ自身もカウントベイシー・オーケストラに所属するなど、ジャズのフィールドで多彩な活躍をしていました。そののちに、ドラマーのメル・ルイスと共にサドメルを結成。バンドには、同時期に活躍した名だたるジャズ奏者が集合しており、結成された1966年という年からもわかるように、ビッグバンドであっても従来の機能和声的なスウィングジャズだけではなく、近現代的なハーモニー感覚を取り入れたアレンジによって、ポストバップ的な雰囲気を併せ持ったモダン・ビッグバンドとしてスタートしたのでした。

そして、70年代以降=「ジャズ史が詳細に記載されなくなった段階」以降の、重要なジャズミュージシャンが、このバンドから何人も登場します。

1978年にサド・ジョーンズが活動拠点をデンマークに移したのに伴い、バンド名は「メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」に名称を変更します。バンド名変更後の動向は後ほど見るとして、まず結成からバンド名変更までの、主に70年代「第一期("サドメル時代")」と呼べる段階から活躍していた重要人物として注目すべきなのが、ボブ・ブルックマイヤーです。たくさんのオリジナル曲を提供し、その独創的な楽曲づくりが、のちのジャズミュージシャンたちに大きな影響を与えました。“ボブ・ブルックマイヤーの系譜”にある多くのジャズ作曲家たちが21世紀に活躍することになるのです。

あとは、1977年~79年にバンドに在籍したサックス奏者のボブ・ミンツァーも、重要人物です。のちにフュージョンの分野でも活躍する様子は後ほど書きますが、70年代から多数のビッグバンドで演奏し、その後も自身のビッグバンドや、ジャコ・パストゥリアスのビッグバンドなど、多数のビッグバンド作品の作編曲の分野でも活躍したのでした。

さて、ビッグバンドではなくコンボジャズの分野で言及すべきなのは、まず、1976年に結成された、V.S.O.P.クインテットではないでしょうか。メンバーはというと、ハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、ロン・カーター(Ba)、トニー・ウィリアムス(Dr)、フレディ・ハバード(Tp)です。この並び、見覚え有りませんか?

このメンバーは、トランペットがマイルスに代わってフレディ・ハバードになったこと以外、全員1960年代のマイルス・クインテットのメンバーなのです。フレディ・ハバードも含めて全員、当時「新主流派」と呼ばれたモードジャズ時代の牽引者でもあります。

彼らは70年代に入り、フュージョンでも絶賛活躍中でしたが、完全に電化してジャズを忘れてしまったのではなく、むしろそのノウハウをアコースティック・ジャズの分野に再度持ち帰って、フュージョンではない正統な「ジャズ」の領域を大胆に更新していったといえるのです。

このサウンドは、現在まで続くアコースティックジャズのスタイルの直接的な源流として一番近いものだといえます。こういったスタイルをジャズ史上に配置するうえで、60年代後半に限定される「新主流派」ではなく、大きく「ポスト・バップ」という括りで捉えることが重要になってきます。

他にも、フリージャズ期に登場したチャーリー・ヘイデンや、マイルスバンドの「ビッチェズ・ブリュー」ではオルガンを"弾かされた"、 ピアニストのキース・ジャレットらも引き続き「ジャズ」の分野で活躍しましたし、ジャズギターのジム・ホール、ピアニストのアンドリュー・ヒルなど、70年代をフュージョンの時代と捉えてしまうと逆に認識されにくい、アコースティックなジャズプレイヤーはたくさん活躍していました。トランペットのトム・ハレルは、デビューアルバムこそフュージョンサウンドでしたが、その後ジャズ寄りな分野を主軸に活躍しました。これらも「ポスト・バップ」と括ってよいでしょう。

ジャズ史では70年代をフュージョンという一種の「暗黒期」のように扱い、80年代以降は「バップへの揺り戻しと多様化」というような、雑で極端な書かれかたで締めくくられます。(クールジャズ、ハードバップ、モード・・・、とモダンジャズ期においては細かく分類されていたのに、フュージョン登場のインパクトで「お手上げ」になってしまったように感じてしまいます。)

しかし、それでは現在までのジャズの系譜がまったく見えてこず、断絶してしまいます。これは当時のジャズ評論の怠慢ではないでしょうか。

実態としては、70年代であっても、80年代以降も、「フュージョン」と「ポストバップ」の双方が並行して発展し、ロックやファンクに近いサウンドから、アコースティックジャズまでが並存していた、と捉えるべきでしょう。このような解釈のもと、80年代以降のフュージョンとジャズを引き続きそれぞれ詳しく追っていきたいと思います。

【1980年代】アコースティック~フュージョンまでの併存

◆「新伝承派」とジャズ史

ジャズ史では通常、70年代を経て、80年代には「ビバップを志向する若手」の登場により伝統的なモダンジャズへの揺り戻しが起きた、というふうに取り上げられます。その代表的なミュージシャンが、トランペッターのウィントン・マルサリス、そしてその兄でありサックス奏者のブランフォード・マルサリスです。彼らは新伝承派と名付けられました。

しかし、このような面だけ取り上げられて終了するジャズの「結末」は、2020年代現在の豊かなジャズの状況を鑑みると非常に疑問が残ります。この時期のジャズから現在のジャズまでつながる系譜が存在するはずなのに、関係性がまったく見えてこないのです。さらに、ジャズではない「フュージョン」の80年代の隆盛を体系的に知ろうとしても、何も見えてきません。このように、典型的なジャズ史には多くの問題点が存在しています。

どうしてこのような語り口なのかというと、つまるところ、70年代~80年代のジャズ評論がフュージョンの登場によって「お手上げ」になってしまい、評論家たちにとって一番耳馴染みの良い、ビバップという往年のスタイルを演奏する若手の登場だけに飛びついて紹介してしまったのではないでしょうか。

しかし、実際のこの時期のジャズ・フュージョンは、様々なフュージョンサウンドからポストバップのようなアコースティックジャズがグラデーションのように並存していた、と捉えるべきだと僕は考えています。

あらゆる方向性の音楽がフュージョンに括られていますが、まず、70年代のフュージョンにおいて確立したいくつかの方向性を確認すると

・初期フュージョン(クロスオーバー)→ 難解なサウンド

・ハードロック、プログレッシブロックのようなハードな方向性

・BGMのような爽やかな「ギターフュージョン」

・ソウルとの融合(スタジオミュージシャン系のポップな洗練)

・ファンクとの融合(ワンコードのセッションのような方向性)

・アコースティックジャズに近い形態~ラテンとの融合 など

これらの各スタイルが80年代においてもそれぞれ引き続き演奏されたうえに、さらに80年代に新しく発展したジャンルもフュージョンにおいて取り入れられていったといえます。特に、ヒップホップとの融合と、ブラック・コンテンポラリーやAORといった大人向けのR&B路線が顕著だといえます。

◆スムースジャズ

70年代のフュージョンでも、ジャズに極めて近いスタイルから全くジャズではなくなってしまったようなサウンドまで存在していましたが、同じように、80年代においてジャズから離れていったサウンドとして、特に大人向けで耳心地の良いブラコン路線・AOR路線のものが、80年代後半ごろからフュージョンに代わる言葉として「スムース・ジャズ」と呼ばれました。

フュージョンとの境界線はありませんが、あえて分類するとすれば、グローヴァー・ワシントン・ジュニア、ケニーG、シャカタク、ステップス・アヘッド、ジェフ・ローバー、ザ・リッピントンズ あたりが特にこのようなサウンドに該当するでしょう。

このようなサウンドと同じ括りにされがちながらも、スムースジャズ的というより、どちらかというと70年代のフュージョンから続く「ソウルやファンクのスタイル」を大切にしたフュージョンバンドとしては、スパイロ・ジャイラが挙げられます。

ちなみに、同じくソウル・ファンク路線として登場していたバンド「スタッフ」のドラマーであったスティーヴ・ガッドもソロ活動を始め、同じくセッションドラマーのハーヴィー・メイソンと人気を二分しました。「西のハーヴィー・メイソン、東のスティーヴ・ガッド」などと呼ばれていました。

◆マイルス卒業生たちと80年代フュージョン

ところで、1940年代からジャズの第一線で活躍し続け、新しいサブジャンルを産み続けたマイルス・デイヴィスですが、1975年から1980年の間は健康状態も悪化により、休養期間に入っていました。そして、1981年の復帰作『ザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン』ではフュージョン色を強めたサウンドを打ち出してみせました。

バンドメンバーは、当時それほど有名ではなかったフュージョン系の若手が起用されましたが、彼らはこの後フュージョン界の重要ミュージシャンとして成長していきました。またしても「マイルスバンド卒業生」による活躍となっていったのです。それが、ベースのマーカス・ミラー、ギターのマイク・スターン、サックスのビル・エヴァンス(※ピアニストとは同姓同名の別人)です。

マーカス・ミラーは、スラップベース(チョッパーベース)の奏法で世界的ベーシストとなりました。また、多様な楽器や打ち込みもこなし、プロデューサー、編曲家としても活躍しました。

マイク・スターンは、マイルスバンドでは歪んだロックギターサウンドを演奏していましたが、ソロデビュー後はビバップ的なアプローチを織り交ぜていきました。ジャコ・パストリアスやデイヴィッド・サンボーン、マイケル・ブレッカーらとともに作品をつくり、マイケル・ブレッカーのバンドやステップス・アヘッドにも参加しました。

ビル・エヴァンス(Sax)は、マイルスの他にもハービー・ハンコック、ジョン・マクラフリン、ミック・ジャガー、ランディ・ブレッカーなど数々のミュージシャンと共演して活躍し、1984年にはマハヴィシュヌ・オーケストラの再結成にも合流しています。

ちなみに80年代マイルスはその後、打ち込みトラックを用いたスムースジャズやポップ路線にも接近していきました。アルバム『Tutu』では、全編打ち込み・プロデュースをマーカス・ミラーが行っています。

さて、かつてのマイルス卒業生であり、70年代の活躍から既にフュージョンの最重要プレイヤーとなっていたハービー・ハンコックは、1983年のアルバム『フューチャー・ショック』において、ヒップホップの手法を大胆に導入しました。このアルバムによって、DJスクラッチが一般的に広く認知されることになり、ジャズ界だけでなく、クラブミュージックやヒップホップの発展にも大きな影響を与えたのでした。

◆ジャズの要素を併せ持ったフュージョンサウンド

70年代は主に「リターン・トゥ・フォーエヴァー」として活躍したチック・コリアは、80年代以降はドラマーのデイヴ・ウェックルとベーシストのジョン・パティトゥッチとともに、「チック・コリア・エレクトリック・バンド」と「チック・コリア・アコースティック・バンド」を結成し(どちらも同じメンバー)、エレクトリックにもストレートなジャズにも挑戦していきました。圧倒的なテクニックと楽曲で話題を集めました。

ブレッカー・ブラザーズやデイビッド・サンボーンらのホーン奏者らも引き続き活躍を続け、スムースジャズへも影響を与えていたほか、ベーシストのジャコ・パストゥリアスや、ギタリストのパット・メセニーといった、70年代に登場した新星プレイヤーらがそれぞれ活躍を広げていました。

ジャコ・パストゥリアスは80年以降、ソロ活動としては自身のビッグバンドを率いて活躍しました。1981年の2ndソロアルバム『ワード・オブ・マウス』のタイトルから、「ジャコ・パストリアス・バンド」または「ワード・オブ・マウス・ビッグ・バンド」としてもライヴを行いました。

パット・メセニーは自身の「パット・メセニー・グループ」で、ブラジリアンやジャズの要素を併せ持った独特のフュージョンとして、複雑ながら透明な空気感のあるサウンドを展開しました。

ドミニカ共和国からやってきたミシェル・カミロは、サルサのようなラテンジャズを基調とした超絶技巧によって一躍有名になりました。

ギタリストのジョン・スコフィールドは、ジャズ・フュージョン系のミュージシャンとしてセッションやソロで活躍しました。フュージョン的なギターの音色を奏でながら、音楽内容としてはビバップのようなオーソドックスなアコースティックジャズを演奏して評価されました。

ミシェル・ペトルチアーニ、フレッド・ハーシュ、マルグリューミラー、ケニー・ワーナーといったピアニストたちは、フュージョンの影響下にありながらも、完全にアコースティック路線のジャズミュージシャンとして活動しました。また、サックス奏者のケニー・ギャレットが最重要なポストバップ奏者として登場しました。

(ちなみにケニー・ギャレットやジョン・スコフィールドも、マイルスバンドに参加したマイルス卒業生なのです。)

従来のジャズ史の物語に無理やり当てはめるとすれば、彼らは「新伝承派」と括ることができるのでしょうが、新伝承派という分類が持つ「フュージョンの反動からのビバップへの揺り戻し」という意味合いでの物語で語るにはかなり無理があるでしょう。

「60年代後半から脈々と継続していたポストバップの動き」

「70年代~80年代を通じてフュージョンからアコースティックジャズまでが混合して成長していた中での、一番“ジャズサイド”の動き」

として見ることで、実態が捉えやすくなります。そして、このようなサウンドが、現代ジャズの一番直接的なルーツとなっているのです。ここから、オーソドックスなジャズ史では語られない、「コンテンポラリー・ジャズ」と呼ばれる系譜が開始していきます。

【1990年代】スムースジャズとM-BASE派の分岐

70年代がフュージョンの登場という「暗黒期」で、80年代は「新伝承派」の登場=ビバップへの揺り戻し、というような図式で語られるのが従来のジャズ史ですが、そんな単純な図式ではなく、フュージョンが誕生してからも同時並行で「ポストバップ」として続いていたアコースティックジャズと多種多様な方向性のフュージョンが並存していた、という図式をここまで書いてきました。このような視点で観察すると、70年代~80年代までは、フュージョンミュージシャンとジャズミュージシャンというのは、互いの範囲がかぶった分野だったということがいえるでしょう。

しかし、フュージョンという枠組みが徐々に飽きられ、その中でポストバップから最も遠い方面の分野が、80年代後半以降、フュージョンに代わって「スムースジャズ」と呼ばれるようになっていました。こうして、90年代以降は、「スムースジャズ」と「アコースティックジャズ」が異なる分野として分離してしまったのです。

◆マイルスの死とヒップホップジャズ

ジャズ史におけるほとんどのサブジャンルの開拓者といえる「帝王」マイルス・デイヴィスは、新アルバム制作途中の1991年に、65歳で息を引き取りました。構想されていたアルバムはヒップホップのミュージシャンであるイージー・モー・ビーをゲストに迎えたものであり、結局イージー・モー・ビーが大きく手を加える形で完成させられ、同年『ドゥー・バップ』としてリリースされました。常にその時代の新しいスタイルを取り入れてジャズのサブジャンルを更新し続けたマイルスは、このアルバムのヒップホップ・ジャズとも言えるサウンドで最後の最後まで、次のジャズの進む道を示したといえるでしょう。

◆90年代フュージョン/スムースジャズ

ジャズ業界としてはフュージョンブームが去り、再びアコースティックジャズが主流となっていきつつあった中で、スムースジャズはスムースジャズの分野としてまだまだ隆盛が続いていました。ソウルやファンクなどのフュージョンサウンドも統合していき、往年のフュージョンミュージシャンから新たなプレイヤーまでが登場して活躍しました。

マドンナやプリンスのバックバンドで活躍して注目されていた女性サックスプレイヤーのキャンディー・ダルファーは、バックバンドでは無く自身の活動に意欲を見せ、そのファンキーなサウンドでインパクトを与えました。

スムースジャズ系のサックスプレイヤーとしては、ジェラルド・アルブライトやエリック・マリエンサルも非常に人気が高い存在となりました。

スタジオ系ミュージシャンとして活躍していたベーシストのネイザン・イーストは、フュージョン界の名プレイヤーであるボブ・ジェームス、リー・リトナー、ハービー・メイソンらとフォープレイを結成。ギタリストはラリー・カールトンを経てチャック・ローブにメンバー・チェンジするなど、フュージョン界の名プレイヤーが集まるスーパーグループとして注目を集めました。

ジャズ・フュージョングループのイエロージャケッツは、1990年にボブ・ミンツァーが加入して勢いを持ちました。彼らはコンテンポラリー・ジャズの要素を強めたサウンドを打ち出していき、影響力を持ったのでした。

◆M-BASE派の登場

繰り返しになりますが、1980年代には新伝承派というムーブメントが起こり、ジャズ評論から注目を集めていました。これは「クロスオーバー・フュージョンといったロック寄りではなく、伝統的なジャズのスタイルを復活させよう」というウィントン・マルサリスらによる原点回帰のムーブメントでした。しかし、おもにニューヨークのハーレムやブルックリン地区で活動をしている若手ミュージシャン達からは、「新伝承派は単なる懐古趣味なのではないか?」というアンチ・マルサリス派の動きが起こってきたのです。

彼らは、フュージョンやスムースジャズのように安易に電子サウンドには手を出さず、しかし形式的に過去のジャズを演奏するわけでもない、アコースティックジャズとしての新しい形を試みていったのです。特に、スティーブ・コールマンが提唱した「M-BASE理論」によってムーブメントとなり、運動の中心にいた若手ミュージシャンたちは「M-BASE派」と呼ばれました。ニューヨークのブルックリンから発祥した動きであるため、ブルックリン一派とも呼ばれます。

スティーブ・コールマン、グレッグ・オズビー、ジェリ・アレン、グレアム・へインズ、カサンドラ・ウィルソン、ジョン・ゾーン、ビル・ラズウェル、ティム・バーン、ゲイリー・トーマス、ビル・フリゼール、ロビン・ユーバンクスといった人々が新世代ジャズを演奏し始めたのでした。

M-BASE派は、フュージョン時代のアコースティックジャズであるポストバップから、現在のコンテンポラリージャズの中間に位置する存在だといえます。ここからさらに、コンテンポラリージャズの中核を担う次の世代が90年代後半から活動を開始していたのでした。そのミュージシャンについては、後ほど00年代の項で取り扱います。

◆ビッグバンドとラージアンサンブル

オールドなスウィングジャズとは違うモダンビッグバンドとして、1960年代に結成されていた「サド・ジョーンズ&メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」通称サドメルですが、1978年にバンドはメル・ルイス・ジャズ・オーケストラとなって継続していました。

1990年、メル・ルイスが亡くなり、バンドの名称は拠点としていたジャズクラブの名を冠してヴァンガード・ジャズ・オーケストラとなります。メル・ルイス時代からヴァンガード時代にかけて、ボブ・ブルックマイヤー、ボブ・ミンツァー、ジム・マクニーリーらが代表的なアレンジャー・コンポーザーとして活動し、斬新なハーモニー感覚が後進の多くのジャズミュージシャンに影響を与えました。

マイルス・デイヴィスと二人三脚でクールジャズやモードジャズなどを研究したアレンジャーのギル・エヴァンスの弟子であるマリア・シュナイダーは、1993年にマリア・シュナイダー・オーケストラを結成しました。彼女は1986年から1991年の間、ボブ・ブルックマイヤーのもとでも学んでおり、さらにクラシックの素養もありました。従来のビッグバンドのアレンジ法にとらわれない、クラシックの影響を感じるシンフォニックな作風によって、ビッグバンドとは違う、ラージアンサンブルというジャンル名で呼ばれるようになります。

ラージアンサンブルは現在のジャズで無視できない潮流の1つとなっており、この時代に起こった「サドメルからマリア・シュナイダーの系譜」が重要となってきます。

◆アシッドジャズ、クラブジャズ

ところで、1990年代はヨーロッパのクラブシーンにおいて、ハウスやテクノのサブジャンルが著しく発展していました。そういった中で、ジャズやフュージョンのレコードも選曲されてリズムマシンやサンプリングを絡めてプレイされるようにもなっており、クラブシーンから派生した「踊るためのジャズ」という文化が生成されつつありました。クラブで客を踊らせるのに適したレコードが過去の豊富な音源の中から探されるようになり、従来のジャズリスナーとは全く異なる価値基準で音楽が評価されるようになったのです。発掘されるようになった音源群は「珍しいグルーヴ」「見つけ難い音源」という意味でレアグルーヴと呼ばれるようになっていました。

このような背景から、特にこの時期に登場したジャズ・ファンクやソウル・ジャズ等の影響を受けたクラブミュージックがアシッドジャズというジャンルとなりました。クラブで踊るためのジャズというもう少し広い意味では単にクラブジャズという言い方も登場し、現在まで使用されています。

そして、このムーブメントと一体となったバンドやアーティストも登場しました。インコグニート、ブラン・ニュー・ヘヴィーズ、ジャミロクワイらが代表的なアシッドジャズのアーティストです。

彼らの音楽はあくまでもジャズ・フュージョンシーンではなくクラブシーンに向けたものであったため、ジャズリスナーからは認知されることはありませんでした。「ジャズ」という名前が付いていてもジャズ史に記述されることもなく、クラブミュージックのジャンルの一つとして残ることとなったのです。しかし、広い意味でジャズの1ジャンルとしてとらえることもでき、特に21世紀に入りヒップホップとの結びつきが強くなった現在のジャズ界の視点から遡ってもアシッドジャズは無視できない分野となっています。

【90年代後半~00年代前半】コンテンポラリージャズの始動

◆ネオソウルの誕生

80年代~90年代にかけて、R&Bの分野では、打ち込みのエレクトリックなポップスやムーディーなバラードが主流となっていましたが、そんなR&Bから派生し、サブジャンルとして誕生したのが「ネオソウル」。デジタルな印象のある同時期のR&Bとは全く異なる、往年のソウルとヒップホップスタイルが結合したようなソウルフルなサウンドがこう呼ばれ、90年代末から登場していました。

まず筆頭としてディアンジェロやエリカ・バドゥが登場し、さらに、アリシア・キーズ、エリック・ベネイ、ジョン・レジェンド、ミシェル・ンデゲオチェロ、ジル・スコット、レイラ・ハサウェイ、ローリン・ヒル、ビラル、マックスウェル、アンソニー・ハミルトン、ミュージック・ソウルチャイルド、ドゥエレ、といったアーティストらが90年代末~2000年代にかけてネオソウルの隆盛を創り上げました。

ネオソウルでは打ち込みではなく生演奏の土臭さもしばしば重要視されたため、ファンクやジャズのミュージシャンとの距離が近い分野ともなっていきました。

◆コンテンポラリー・ジャズの本格的始動

さて、フュージョンやスムースジャズの時代を終え、新たなコンテンポラリージャズの段階へ突入していたジャズ史ですが、大枠としてはポストバップの路線が続きながらも、ネオソウルの影響が見られ始めるのが00年代以降の特徴と言えます。

ビバップへの懐古趣味的な「新伝承派」とも、AOR路線のスムースジャズとも違う、新たなジャズのフェーズに進むきっかけをつくったのが、上で紹介したM-BASE派でしたが、さらにその次の世代から重要なアーティストが登場し始めました。

その筆頭はトランペット奏者のロイ・ハーグローヴでしょう。アコースティックなジャズとしては、クインテットやビッグバンドを率いて活動し、さらにRHファクターというバンドではネオソウルの影響が感じられる、グルーヴィーなサウンドを打ち出し、その次の世代で巻き起こるネオソウルとの積極的な融合への先駆けとなったのでした。ロイ・ハーグローヴは、先に挙げたミュージシャンたちとともにネオソウルのムーブメントを牽引したメンバーの一人にも数えられます。

同じく、サックス奏者のジョシュア・レッドマンやベーシストのクリスチャン・マクブライドも重要です。この世代のジャズミュージシャンは皆、フュージョン世代のプレイヤーの指導を受け、そういったメンバーに認められて台頭しながらも、自らはヒップホップ・ネオソウル世代としてサウンドを確立していったといえます。

イスラエル出身のベーシスト、アヴィシャイ・コーエンは、上に挙げたような同世代のミュージシャンと演奏しながら、自身の作品では中東らしさを全面に出した独自のサウンドを奏で、「イスラエルのジャズ・中東系のジャズ」が盛り上がるきっかけとなりました。

同じく彼らと同世代のピアニストのブラッド・メルドーは、クラシックに大きな影響を受け、バッハを解体するアルバムを出したり、クラシック界を代表するソプラノ歌手とのコラボを果たす一方で、レディオヘッドの楽曲をカバーするなど、同世代のロックへの興味も持ち、それらをすべてコンテンポラリージャズとして落とし込みました。

1980年代の「新伝承派」や、1990年頃の「M-BASE派」以降、ジャズ史上においては、特に名前の付いた派閥名、もしくはムーブメント名、ジャンル名が残念ながら分類されていません。一番目立つ潮流としてはネオソウルへの興味が特徴的でありながらも、アコースティックなポストバップにこだわったスタイル、クラシカルで難解なスタイル、民族的要素を取り入れたスタイルなど、非常にさまざまな方向性があるものがすべて大雑把にまとめられ、この世代以降すべてのジャズを今のところ「コンテンポラリー・ジャズ」と呼ぶのが妥当な感じになっています。

この世代の重要プレイヤーは他に、ブライアン・ブレイド(Dr)、マーク・ターナー(Sax)、エリック・ハーランド(Dr)、ピーター・バーンスタイン(Gt)、ベン・モンダー(Gt)、カート・ローゼンウィンケル(Gt)、クリス・ポッター(Sax)らが挙げられます。

他にもビリー・チャイルズ(Pf)、ジェフ・パーカー(Gt)、ジェイソン・モラン(Pf)、アーロン・ゴールドバーグ(Pf)、テイラー・アイグスティ(Pf)、ジョン・メイヤー(Gt)、ダニー・マッキャスリン(Sax)、アダム・ロジャーズ(Gt)、ヴィンセント・ハーリング(Sax)、ウォルター・スミスⅢ世(Sax)、ニコラス・ペイトン(Tp)など、多くの若手プレイヤーが一気に台頭し、ジャズ界が息を巻き返し、フュージョン時代から決別した新たな段階への突入が決定的となったのでした。日本からはこの時期、ピアニストの上原ひろみ(日本以外ではHiromi という名義)がやってきて、超絶技巧でコンテンポラリージャズシーンにインパクトを与えました。

また、ジャズボーカリストとしてノラ・ジョーンズが登場し、非常に人気となりました。ジャズレーベルの名門、ブルーノートからCDが発売されたために、ジャズボーカリストとして注目されましたが、ノラ・ジョーンズの音楽性はカントリーやフォークのようなシンガーソングライター的な性格も持っており、そのカテゴライズには賛否が集まりました。ただ、この時代、ロック、ヒップホップ、クラブミュージックなど、あらゆるサウンドが溢れる中で、アコースティックなスタイルがジャズと呼ばれるのにふさわしかったのでしょう。

【2000年代後半~2010年代】ヒップホップ化などの新展開により、再び活性化へ

新伝承派のあたりで終了してしまっていたジャズ史では、90年代~00年代のジャズは無視され、「ジャズ評論」として長いあいだ空白期間が発生してしまいました。しかし、00年代末~10年代に入り、ジャズ界は再び大きなムーブメントが発生し、評論家も無視できない新たな局面を迎えることとなります。その中心人物は、「ロバート・グラスパー」です。

ロイ・ハーグローヴのユニット「RHファクター」などの、一部のジャズでネオソウルへの接近の兆候がみられていましたが、その次の世代であるロバート・グラスパーとその周囲のミュージシャン達はさらに積極的に、ネオソウルやヒップホップとの融合の動きを推し進めたのでした。

ロバート・グラスパーは初めはオーソドックスなジャズピアニストとして登場し、ハービー・ハンコックと比較されたり、「黒いブラッド・メルドー」などと囁かれたりしていました。

しかし、すでにジャズと並行してネオソウルやヒップホップの音楽を当たり前のものとして親しんできた世代である彼らは、ごく自然に、一般の若者リスナーたちが聴くヒップホップと同じようにジャズを親しんでもらえるような工夫を次第に模索し始めます。

そして、2009年に発表された「Double Booked」というアルバムが大きな転換点となります。このアルバムは、タイトルの通り2つのバンドをダブルブッキングをしてしまったという設定で、前半が「ロバート・グラスパー・トリオ」によるオーソドックスなピアノトリオ、後半がヒップホップ色を強めた「ロバート・グラスパー・エクスペリメント」による演奏となっています。

わかりやすく二面性を提示したこの作品によって新たなジャズの進む方向性が示され、このあとグラスパーは「エクスペリメント」のほうの名義でさらに2つのアルバムを発表します。それが「Black Radio」「Black Radio2」です。多くのネオソウル・シンガーやヒップホップのラッパーを迎えて作られたこのアルバムは、なんとジャズ部門ではなくR&B部門でのグラミー賞を受賞し、大きな話題となりました。

特にエクスペリメントに参加したプレイヤーを核として、多くのプレイヤーが各個にこの動きを追随し、実験的なジャズの実践が盛り上がりました。デリック・ホッジ、クリス・デイヴ、ケイシー・ベンジャミン、マーク・コレンバーグ、フライング・ロータス、テイラー・マクファーリン、ネイト・スミス、クリスチャン・スコット、サンダーキャット、ケンドリック・スコット、ヴィージェイ・アイヤーなどがその代表的存在です。

この世代のドラマーのトレンドとしては、R&Bやヒップホップ、エレクトロニカなどでおなじみのマシンビートを、機械的なズレなども含めて正確に人力で表現するというものがありました。グラスパーのユニットでドラムを叩いた上述のクリス・デイヴやマーク・コレンバーグらもその動きを牽引しましたが、中でも異彩を放ったのがマーク・ジュリアナです。エレクトロニカ的なサウンドの中に馴染む非人間的なドラムプレイはインパクトを与えました。ブラッド・メルドーとのユニット「メリアナ」も注目されました。

アルメニア出身のティグラン・ハマシアン、ブラジル出身のアントニオ・ロウレイロ、イスラエル出身のシャイ・マエストロらも、複雑で予測不能なサウンドでコンテンポラリージャズシーンにインパクトを与えました。

エレクトリックだけでなく、アコースティックジャズとしても、コンテンポラリージャズの流れは発展的に引き継がれ、新世代が目覚ましく躍進しました。アントニオ・サンチェス、マイク・モレノ、アーロン・パークス、リオーネルルエケ、ジュリアン・ラージ、カマシ・ワシントン、ニール・フェルダー、ベン・ウェンデル、ジェラルド・クレイトンらが代表的です。

この世代からは、ジャズボーカリストも多数登場しました。そのスタイルの特徴として、同世代のプレイヤーたちによる複雑なコンテンポラリージャズスタイルに対応した、難易度の高いボーカルパフォーマンスで頭角を現していきました。

グレッチェン・パーラト、ベッカ・スティーヴンズ、レベッカ・マーティン、ホセ・ジェームス、グレゴリー・ポーター、ペトラ・ヘイデン、ローレン・デスバーグなどが挙げられます。

さらに、エスペランサ・スポルディングは、ベーシストとしてベースを演奏しながら歌う独特なスタイルで注目を集めています。

【2010年代後半~現在】様々な潮流の萌芽

2010年代以降のジャズシーンは、上記で紹介した通り、ヒップホップやネオソウル的サウンドへの接近が大きな特徴となりました。2010年代後半もその流れは変わらず、ロバート・グラスパーらを筆頭として「ヒップホップジャズ」の動きが盛り上がりましたが、それらがコンテンポラリージャズの一番メインストリームの動きであるとして、それとはまた別の動きも台頭してきたといえるので、ここではそちらに注目してジャズ史の締めくくりとします。

まず最重要トピックはスナーキー・パピーの台頭です。ベーシスト/ギタリストのマイケル・リーグを中心にテキサスで結成され、30名前後のメンバーが流動的にプロダクションに参加するというプロジェクトで、結成は2004年にさかのぼるのですが、2012年にアルバム『ground UP』をリリースし、その後2013~2016年にかけて多数の賞を受賞したことで2010年代後半にますます注目を浴びるようになりました。フュージョンやファンク、ロック、ヒップホップやエレクトロまでの要素を内包するハイブリッドなサウンドは、まさに現代のジャズの姿を象徴しているといえるでしょう。

ピアニスト・キーボーディストのコーリー・ヘンリー、ショーン・マーティン、サックス奏者のボブ・レイノルズなど、ソロでも活躍する多くの重要ジャズミュージシャンがスナーキー・パピーに参加しています。日本人プレイヤーの小川慶太さんもこのバンドに参加しており、注目を浴びています。

マイケル・リーグはスナーキー・パピーを軸に、ground UP music を設立。そこから出現したバンドがファンキー・ナックルズです。数々の大物ミュージシャンのサイドマンも務める実力派が集まり、スナーキー・パピーを猛追するバンドだと称されています。

オーストラリアで結成されたバンド、ハイエイタス・カイヨーテもコンテンポラリージャズシーンで注目を浴びる存在です。ネオソウルを発展させた「フューチャー・ソウル」というジャンル名がこのバンドの出現によって定義づけられ、オルタナティブR&Bとはまた別のところから出現したネオソウルの進化系の1つとして注目されました。

カナダを拠点とするアノマリーは、エレクトロを主体にしながら、クラシックピアノやコンテンポラリージャズの近代的なハーモニー、そしてファンクやヒップホップ、ネオソウル、エレクトロニカ的な音色やグルーヴを高次元で融合したサウンドで注目を浴びています。

ルイス・コールが主宰するエレクトロニック/ジャズファンクのデュオ、ノウワーも、ビッグビートを彷彿とさせる実験的なエレクトリックサウンドでありながら新世代のジャズらしい近代的ハーモニーを使ってヒップホップ系とはまた違うエレクトロジャズの形を提案しています。

イギリスのジェイコブ・コリアーは、アカペラの歌唱も複数の楽器の演奏もすべて自分でこなし、いとも簡単にその複雑なハーモニーやリズムを自在に操り、YouTube配信で話題となったマルチプレイヤーで、世界中のミュージシャンをざわつかせました。

日本人の平野雅之氏はBIG YUKIとしてアメリカのジャズシーンで注目を浴びる存在となりました。「JAZZ TIMES」誌が行った読者投票では、鍵盤奏者の部門で、ハービー・ハンコック、チック・コリア、ロバート・グラスパーに次いで4位を獲得するほどの存在となっています。

ピアニストのジェームス・フランシスやファビアン・アルマザン、イギリスのマンチェスターで結成された新世代ピアノ・トリオ、ゴーゴー・ペンギンなどはポストバップの系譜を受け継ぐアコースティックジャズの分野で台頭し注目されています。

さて、ここまで挙げたコンテンポラリージャズの潮流とはまた別の系譜として、ヴァンガード・ジャズ・オーケストラやマリア・シュナイダーといったモダンビッグバンドの系譜からも新たな潮流が生まれています。ラージ・アンサンブルです。

クラシカルな要素を取り入れて吹奏楽的なビッグバンドを鳴らしたマリア・シュナイダーの登場によって、それまでのビッグバンドとは違う「ラージ・アンサンブル」と呼ばれるようになったことは既に触れましたが、さらに、マリア・シュナイダーの系譜を受け継ぎつつ、ここまで管楽器のアンサンブルで独占していたジャズ界の常識を破って弦楽器を本格的に取り入れてクラシックのオーケストラに接近させながら、クラシックとは全く違う最新のジャズの形を提案したのが挾間美帆さんです。自身のm_Unitで最先端のラージ・アンサンブル・ジャズとして各方面から高い評価を得ながら、同時にポップスから本家クラシック、そして従来のビッグバンド編成まで、領域を問わず活躍しています。

マリア・シュナイダーや狭間美帆さんの活躍により、コンテンポラリージャズ界の中で、ヒップホップ系だけでなくラージアンサンブルという分野も重要な存在となってきています。

このように、まだまだ新展開への大きな可能性を持って、ジャズは2020年代に突入しました。19世紀後半から産声を上げ、何度も定義を更新しながら現在まで続く「ジャズ」というジャンルはアメリカ音楽の中で重要な地位を占めており、今後も目が離せません。

◉こちらも是非ご参照ください。