桜田一門の恋愛短編「八木家の電子レンジは弁当を食う」

ジャンプ小説新人賞受賞者の桜田一門さんから短編をいただきました。お弁当をめぐるちょっと不思議な恋愛短編、桜田さんの今後の活躍が楽しみな一編です。ぜひご一読ください。

八木家の電子レンジは弁当を食う

0

八木家の電子レンジは弁当を食う。

学校から家に帰ってきてまずやることは美晴(みはれ)の弁当の温め直しだ。

まったく手を付けていない、中身がずっしり詰まった二段の弁当箱。クリーム色のランチクロスに包まれたそれを電子レンジに入れて「あたため」ボタンを押す。電子レンジはブゥンと低い音で答えると、庫内灯を明滅させながら 弁当を温め始める。

ぼんやり眺めていてもしょうがないのでその間に部屋に行ってバッグを置いて、制服から部屋着に着替えて、適当に麦茶でも飲んでスマホをいじる。空っぽの頭でショート動画を数本掘り起こしているうちに電子音。温め終了のお知らせ。俺は電子レンジの扉を開けて軽くなった弁当箱を引っ張り出すと、クロスの結び目をほどいて蓋を開ける。

中身は空っぽになっている。

手つかずだったはずの弁当箱の底にはもう米粒一つだって残っていない。それどころか丁寧に洗われてさえいるので洗剤の爽やかな香りもする。

庫内灯が消えて大人しくなった電子レンジを見つめながら俺は満足げに頷く。

美晴の弁当を食べてくれてありがとう。

1

すべての発端は高二のクラス替えで深山美晴と同じクラスになったことである。

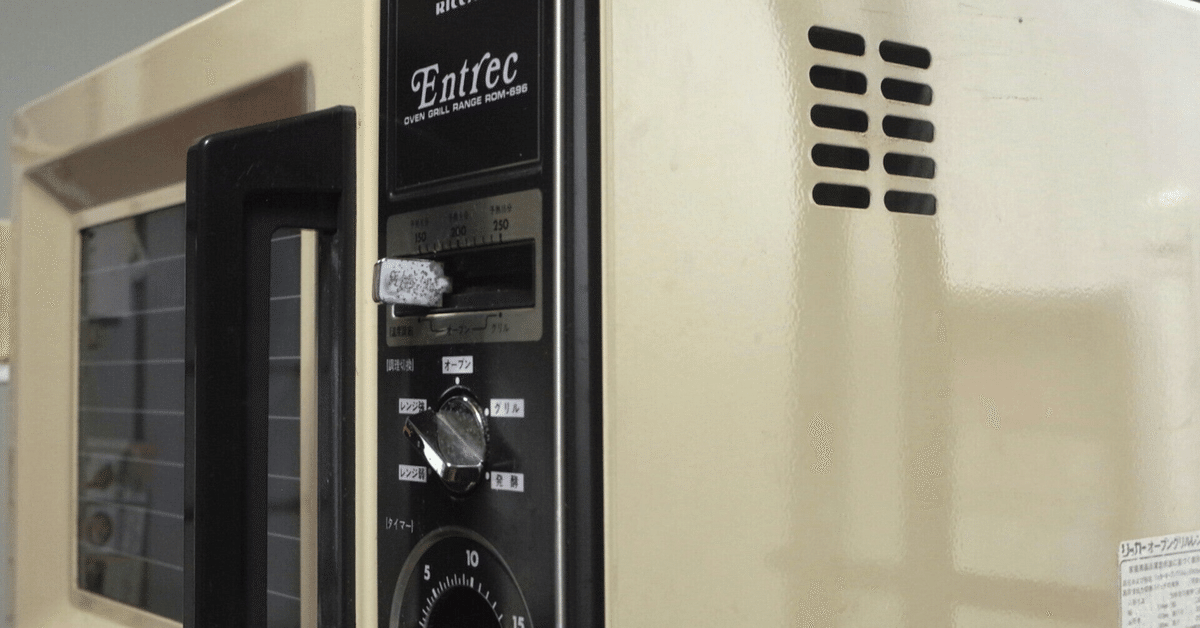

美晴と俺は小学校の同級生で、中学は別々の学校に進んで、高校でまた合流した少しイレギュラーな幼馴染。小学校時代は放課後によく同じグループで遊んでいた。家族ぐるみの付き合いもそこそこで、いつぞや近所の商店街で開かれた福引大会では両家の抽選券を合体させて挑み、最新式の電子レンジを引き当てたという共闘経験もある。電子レンジは話し合いの結果、八木家──つまりは俺の家が引き取ることになった。

それはさておき。

俺たちはお互いに同じ高校に進んだことは入学前から知っていたし、入学後も顔を合わせるたびに適当に軽口を叩き合ってはいた。だからまあ同じクラスになったときは四年ぶりだなーという俺たち二人にしかないであろう感情が湧いたくらいで、特に何かをどうのこうのという状況は発生しない想定だった。周りに先んじて気心が知れているクラスメート、というだけの間柄であるはずだった。

そんな想定が見事に天地を入れ替えたのはゴールデンウィーク明けの昼休み。

いつものように仲のいい友人たちとで机を突き合わせて菓子パン片手にバカ話を繰り広げていた俺の目の前に美晴が現れて言ったのだ。

「悠里はそんなのばっか食べてるからいつまでたってもちびなんだよ」

たしかに俺は背が小さい。前へならえでは小中高と腰に手を当てる役しか回ってきたことがない。偶には肘を伸ばしてみたいと行事のたびに思っている。

しかしそんな人のコンプレックスをいきなり意識の外から殴りつけてくるのはちょっと治安が悪すぎやしないだろうか。

「なんだよいきなり。やんのか」

椅子を引いて立ち上がり、冗談めかしてメンチを切れば、美晴は俺よりギリギリ高い位置からにやっと嫌な予感のする顔で見下ろしてきた。

「明日からお弁当作ってあげよっか?」

「あ?」

「四月からずーっとあんたのお昼見てたけど菓子パンカップ麺菓子パンカップ麺菓子パン菓子パン菓子パンおにぎり菓子パン肉まん菓子パンカップ麺って感じだったね」

「だからなんだってんだ」

「そんな食生活じゃ永遠に身長一五十センチ台のままだから」

「六十あるわ」

「まーとにかく明日から私がお弁当作ってきてあげる。身長伸ばすの手伝ってあげるよ」

「別に伸ばしたいなんて言ってないだろ」

「伸ばしたくないの?」

「伸ばしたくなくはない」

「じゃあ決まり」

美晴は契約成立とばかりに指パッチンを決めると、カーディガンの裾を翻して俺の前から去っていった。俺も、周りの友人たちも何がなんだか分かっていないようすで顔を見合わせる。

「なんかの罰ゲームか?」

誰かが言った。罰ゲームで告白するやつの亜種だろうか、と友人たちは口々に囁きあった。

しかし美晴の性格的に罰ゲームでそんなことはしないと俺は薄々気がついていた。今のやり取りは一から十まで美晴の自由意志によるものだ。けれどもどういうつもりなのかは分からなかった。

そして翌日の昼休み。

美晴は本当に俺の分の弁当を作ってきた。

クリーム色のランチクロスに包まれた大マジの手作り弁当を、四時限目が終わるなり俺の机の上に置いた。

「めしあがれ」

語尾にハートがつくようなトーンだった。きらりんと音がしそうなウィンクを一つ残して美晴は所属する女子グループに戻り、何事もなかったかのように自分の分の弁当を食べ始めた。同じ弁当のように見えた。

俺は登校前に買った菓子パンのビニール袋と美晴の弁当の両方を手に、いつも通り机を友情合体。すると目の前に友人たちのやかましい笑顔が並んだ。

「愛妻弁当」

誰かがクソつまらないことを言った。

「めしあがれっ」

もう一人つまらないやつがいた。

俺は美晴の弁当をリュックに入れて菓子パンの封を切った。

「食べないん?」

「うるさい」

チョコチップスナックを噛みちぎり、リプトンのレモンティーを啜り上げる。コイツらの目の前で美晴の弁当を広げたら終わりだ。卒業までからかわれ続けるに決まっている。

美晴のことだ。蓋を開けたらご飯に海苔が「I LOVE YOU」 とかなんとか冗談で貼り付けられていたって不思議じゃない。あいつはそういうことをする女だ。

友人たちのどこか非難めいた視線を黙殺しながら俺は菓子パンだけの昼飯を終えた。離れた席では美晴がスマホをいじりながら女子同士できゃはきゃは笑っていた。俺のことはまったく見ていなかった。

放課後。

帰宅部の俺はまっすぐ家に自転車を走らせる。背負ったリュックは行きよりも一食分だけ重い。立ちこぎするたびに中で弁当箱らしき塊が右へ左へ動いていくのが分かる。

誰もいない家のキッチンに美晴の弁当箱を置いた。ランチクロスの結び目をほどいて弁当を開ける。一段目は日の丸ご飯、二段目は唐揚げと卵焼きとほうれん草のおひたしと桜でんぶとプチトマト。絵に描いたような弁当。海苔の「I LOVE YOU」。スマホが震える。美晴からLINE。既読を付けないように通知画面 で読む。

──お弁当食べた?

弁当箱の蓋を閉じてため息をついた。

昼飯はしっかり菓子パンを食べたし、あと二時間もすれば夜ご飯。運動部でもなければ大食いでもない俺の胃袋には、その間に弁当を挟むだけの空きはない。

そもそも俺は両親以外の誰かが作った料理というものに抵抗がある。

「てか作ってくれなんて言ってねえから」

LINEの画面にため息を落としながらつぶやく。俺は悩んだすえに弁当の中身を小袋に入れてゴミ箱に捨てた。もったいないが、勝手に作って勝手に押し付けた美晴が全面的に悪い。

トーク画面を開いて返事を打ち込む。

──食べたよ。

ちょっと考えて付け足す。

──けどもういいから。弁当作んなくて。

一時間後に返事が来た。「ふぅん?」と意味ありげなことをほざく動物キャラのスタンプが一つ。分かったのか分かってないのか分からないスタンプだった。

◯

やはり何も分かってなかったことが分かった。

次の日。中身を空にした弁当箱を返すと、美晴は同じデザインのランチクロスと弁当箱を差し出してきた。友人たちの「愛されてるねえ」というふざけたセリフにグーパンチで応えたいのをどうにかこらえ、カップ焼きそばを昼飯とした。

次の日もその次の日も美晴は飽きずに弁当を作ってきた。俺の机に「へいお待ちっ」と寿司屋の出前みたいに置き、前日の弁当箱だけ回収して逃げる。俺はもう諦めの境地で受け取るだけ受け取って菓子パンを食べ、弁当は家のゴミ箱に捨てた。胸が痛む。もったいない。けれども食えないのだからしょうがない。悪いのは美晴だ。

週明け、月曜日。美晴が弁当を作り始めて五日目のこと。

美晴はいつも以上にウキウキ顔だった。何があったと聞く前に美晴は言った。

「スポンサーついた」

その言葉の恐ろしい真相は家に帰って分かった。

夕飯の席で母親が「そういえば昨日の夜久しぶりに美晴ちゃんに会ったのよ」と切り出してきたので、俺は黙って続きを待った。死刑宣告を受けるみたいな心地がした。

「あんなにお転婆だったのにすっかり可愛くなっちゃって。数年会わないとあの年頃の女の子はまるで違う生き物になるわね。びっくりした。ああそれでね。悠里、あんたなんかお弁当作ってもらってるらしいじゃない?」

首に縄がかけられる気配。

「『悠里まじで不健康なお昼食べてますよ。あれじゃ一生ちびのままです。でもおばさん忙しいと思うんで私があいつのお弁当作ります。自分の分も毎日作ってるんでついでですついで』ってね~~。もうお母さん感動しちゃった。ぜひ! ぜひ! ってとりあえず一カ月分のお弁当代渡してきたわ。喜びなさいよあんた。同い年の女の子の手作りのお弁当が食べられる男子高校生がこの地球上にいったいどれだけいると思う?」

ボタンに指が添えられる。押せば踏み板が外れる死の一歩手前。

「で、あんた美晴ちゃんのお弁当ちゃんと食べてるの? なんか最近ゴミ箱にやたらと生ゴミ捨ててあるけど、あれってまさか」

踏み板が外れた。首の骨が折れる。息ができなくなる。四肢がぶらんと宙に投げ出されて体中の穴という穴から魂が漏れ出る。

箸先で掴んでいた春巻きが手元の小皿に落ちて、跳ね返った醤油がロンTに染みる。

沈黙は肯定なり、と母の眉間にシワが寄る。父は即座に皿を重ねてキッチンへ退散し、俺は火炎放射のような大説教を食らった。

「食べ物を、それも人がせっかく作ってくれたものを捨てるってどういうこと⁉ あんたそういうもったいないことしないで! 美晴ちゃんが可哀想でしょ‼ 明日からはちゃんと美晴ちゃんのお弁当を食べること!」

「あいつの弁当食ったら夜ご飯食べられなくなるよ。それでもいいの?」

せめてもの抵抗にすっかり炭化した反論を口にするが、母は付け合わせのレタスを吹き飛ばしかねないほどの凄まじい鼻息でそれを叩き落とす。

「それぐらい食べなさいよ高校生男子。情けない胃袋ね」

めちゃくちゃだった。でもめちゃくちゃだからこそ我が子ではなく美晴サイドに立てるのだろうと愚かにも納得してしまった。

翌、火曜日。美晴はもちろん弁当を持ってきた。

「今日からスポンサー弁当。リッチだよダーリン」

いつものランチクロスを俺は「うす」と受け取った。 しかし食べる気は起きなかった。友人たちは変わらずニヤニヤ笑いを浮かべているし、いつの間にか深山美晴の「愛妻弁当」は二年D組のちょっとした注目コンテンツで、たぶん俺が教室でそれを広げた暁にはチア部が飛び跳ね、吹部が楽器を奏で、野球部が吠えるといったフラッシュモブじみた何かが始まる気さえする。そういう訳のわからない妄想で余計に蓋に手が伸びない。

結局その日も俺はコンビニ弁当を昼飯にし、美晴の弁当はランチクロスの結び目さえ解かないまま家へと持って帰った。

美晴の弁当は食えないし食いたくないけど食わなかったら母親に家中を引き摺り回される。だから意地でも食うしかない。そして食うならできるだけ美味く食いたいと思う。

俺はランチクロスに包まれたままの弁当をレンジに入れた。小学生の時に商店街の福引で手に入れたやつ。俺と美晴の初めての共同作業。自分で言って乾いた笑いが漏れる。

苛立ち混じりに叩きつけるように扉を閉じて温めモードでスタートボタンを押す。

庫内灯が点き、温めが始まる。扉の向こうをぼんやり眺めながら「コンビニのゴミ箱とかに捨てに行ってもよかったかも」とちょっと後悔する。しかし母に怒られて「食べ物や美晴の厚意を無駄にすること」への罪悪感をはっきり自覚した今となっては、少ししづらい決断だった。

すると不意に庫内灯が切れた。と思ったらまた点いた。不具合でも生じたみたいに庫内灯が明滅し始めた。

「……なんだ?」

嫌な予感を覚えてレンジから一歩遠ざかる。まるでこれから爆発しますと訴えかけてくるような不穏な明滅だった。念のためにもう一歩下がって待ち構えていると、やがてレンジはピピーッと軽快な電子音を立てて温め終了を宣言した。

いったい今の点滅は何だったのだろう。ただの不具合だろうかと思いながら恐る恐る扉を開けて弁当を取り出すと心なしか軽い。

覚悟を決めてランチクロスの結び目をほどく。弁当箱の蓋を開ける。

中身がなくなっていた。

わけが分からなかった。

空っぽの弁当箱を見下ろして固まる。蓋をゆっくり閉め直してもう一度開ける。当たり前のように中身はない。米粒一つ残さず消えている。無意識の内に中身を捨てていたのだろうか。そう思って慌ててゴミ箱を覗きに行くが、弁当の中身らしきものは入っていなかった。電子レンジの中に飛び散っているというわけでも、リュックの中にこぼれてしまったというわけでもない。そもそも弁当箱の外側に包みがあるのだからそんなことはありえないし、何より目の前にある弁当箱は、ただ中身を食べきっただけではなく、洗ってもあるようだった。もちろん俺にはそんなことをした記憶はない。

空っぽの弁当箱を前に俺はしばらく思考停止に陥る。

キッチンは夜に向かって少しずつ暗くなっていく。

2

どうやら電子レンジが弁当を食べてくれるらしい。

次の日もまた美晴の弁当箱を帰宅後にレンジでチンしてみて、中身が消えたのを目にして、俺はそう結論づけた。そう結論づけるしかなかった。

最初から弁当箱に中身が入っていなかった可能性もあった。だから今回は温める前に弁当箱の蓋を開けて、中身がミックスフライとナポリタンとツナハムサラダであることをちゃんとこの目で確認してからレンジに入れた。

美晴の弁当はケチャップ一滴、衣一片残さずに消えた。つるっと綺麗に拭われていて洗剤の香りもした。八木家のレンジは食べるだけではなく後始末もしてくれるらしい。

一応電子レンジの中を調べてみた。けれども調べたところで何も分からない。庫内灯があってヒーターがある。フラットタイプでお手入れ簡単。極々ありふれた仕様の電子レンジだ。型番からメーカーの商品ページに飛んでみたものの仕様欄には「温めたものが消えます」とは一言も書かれていなかったし、SNSでも「電子レンジ 中身 消える」というキーワードでヒットする投稿は一件もなかった。

弁当箱を入れたら中身だけが消える。おまけに美晴の弁当箱以外ではその怪現象は発生しない。冷凍ギョウザや母親の作った夕飯の残りを温めても消えない。そのまま普通に温まる。理屈はまるで分からないが、そうなってしまったのだから受け入れるしかなかった。

得体のしれなさに目を瞑れば、この怪現象は俺にとっては都合が良かった。なぜなら美晴の弁当を捨てることなく、自分で食べることなく、どこかに消してしまえるのだ。

Win-Winってやつだ。

空の弁当箱をランチクロスで包んだところで美晴からLINEが来た。

──お弁当食べた?

即レスする。

──食べた。

レンジが、と打たずにつぶやく。

◯

美晴は毎日飽きずに弁当を作り続けた。

俺も毎日飽きずにレンジで温め続けた。

いつの間にか六月に入っていた。雨の香り漂うじめついた日々。折りたたみ傘が手放せないこの生温い季節は弁当の大敵だから、俺の中からは余計に食べる気が失せていた。

毎日四食食べてるのに太らないなんていいわねー。若い若い。と母は羨ましげに言う。俺は「まーね」と適当に返す。だって美晴の弁当はレンジが食べ続けてくれているし。

「身長ちょっと伸びたんじゃない?」

空が鈍色の雲に覆われた、薄暗い昼休み。美晴は弁当を俺の机に置きがてら言った。

「俺今座ってるのに分かんねーだろ」

「あ、じゃあ座高が」

「褒め言葉だと思ってる?」

「足でも胴でも伸びたモン勝ちよ」

美晴はそう言って去っていく。友人の一人が視界の外で「愛に溢れてるなあ」とほざくからそいつのなけなしのからあげクンを強奪してやった。

今日も今日とてコンビニ飯を昼として、美晴の弁当はそのまままるっと家に持って帰る。クロスに包んだままレンジに入れて「今日もよろしく」と念じながら温めボタンを押す。ブゥンと低い音。ちょっと不安になる庫内灯の明滅。 甲高い電子音に呼ばれて扉を開ける。一応ちゃんと中身がなくなっているか確認するのを忘れない。

弁当箱の蓋を開けた手が止まる。中に紙切れが入っていた。

紙切れには乱暴な字でこう書いてあった。

『今からでも遅くない。弁当ちゃんと食べろ』

もともと入っていたのだろうか。しかし紙切れは弁当箱の中にあった。最初から入っていたとしたらどこかしらが汚れているはずだが、その紙切れは油染み一つなかった。

レンジを凝視した。それともこいつが書いたのだろうか。まさか八木家のレンジは弁当を食べる上に、文字も書けるのか。そうだとしたら世界一無駄に高性能なレンジだ。

あるいはレンジがどこかにつながっていて、そこには誰か別の人間がいて、そいつが弁当を食べたりこの文字を書いたりした、とか。

そう思うと急に怖くなった。いったい誰が、何のために。なんで弁当を食ったのか。なんで書いたのか。知らない人間が書いているよりはまだ、レンジが書いていた方がいいと思った。

俺はしかめっつらをして手紙を握り潰すと、そのままゴミ箱に捨てた。一旦無視しようと決めた。

謎の手紙は次の日もそのまた次の日も届いた。

『うまいぞ。食え』『食わないと後悔する』『とりあえず一口だけでも食え』『騙されたと思って食え』『後悔しても知らないぞ』『頼むから食ってくれないか?』

俺は手紙を読むだけ読んで全部握り潰してゴミ箱に捨てた。一度『あなたは誰ですか?』と返事を書こうかとも思ったが、反応したら余計に面倒なことになる気がしてやめた。得体の知れないリプには反応しない。それがこの高度情報化社会の基本の生存術。

後悔する、の一言だけが少し気にはなった。

手紙については美晴にもそれとなく探りを入れてみた。

「俺ちゃんと弁当食べてるからね」

「何を今さら。食べてなかったら関節全部外すから」

などと物騒な物言いをしたということは美晴はあの手紙の書き手ではない。あの手紙の書き手は少なくとも俺が美晴の弁当を食べていないことを知っているはずだから。

やっぱり電子レンジの思念体とかなのだろうか。

◯

『じゃあせめて「うまい」と伝えろ』

七月に入った。雨の気配が去って夏が近づいてくる。クーラーに頼らないとそろそろやっていられなくなる時期。電子レンジが戻してくる謎の手紙には諦めが綴られていた。

『食べなくてもいいからせめて「うまい」とか「ありがとう」とかを伝えろ』

「わかったわかった」

俺はどこかの誰かからの命令じみた手紙に鬱陶しげに答え、ぐしゃりと握り潰した。

伝えられるわけがない。

美晴に「うまい」と伝えて「どれが?」と返されたら詰む。中身が消えていることを一度確認して以来、弁当箱を開けずにレンジに突っ込んでいるからどんな献立なのかを把握していないのだ。蓋を開ければいいじゃないかという話ではある。けれども開けて弁当の中身が入っていることを認めてしまうと今度は罪悪感が湧いてしまう。中身が何か分からないままレンジで弁当を消す。もしかしたら最初から入ってなかったんじゃないかって思えて少し気が楽になる。

それにしても手紙の主は何をそんなに必死になっているのだろう。そう思いつつも俺の頭の片隅には、手紙が何度か訴えかけてきている「後悔」の文言が引っかかっていた。

その意味は一学期の最後の日、終業式のあとのホームルームで分かった。

「深山はご両親の仕事の都合により、今学期限りで転校することになった」

寝耳に水だった。

美晴は教師と並んで教壇に立ち、クラスメートに向けていった。

「高一からの人は一年とちょっと、高二からの人は四カ月とちょっと、ありがと! 楽しかったです! 送別品とかどしどし待ってます!」

俺はクーラーの風の冷たさを汗ばんだ背中に感じながら美晴を眺めた。景色が薄かった。教室のざわめきと窓の外の蝉の声がどこか遠く聞こえた。

──夏休み終わりくらいに東京に行く感じかな。転入試験は意外と余裕だったよん。転校初めてだからしょーじきしんどいっすわー。

教壇の上で質問に答える美晴の表情はいつもと変わらず朗らかだった。

美晴の転校報告と、夏休み前の軽い注意があって高校二年の一学期は終わった。

「じゃ、これ最後のお弁当」

午前で終わるから誰も学校で昼飯なんて食べないのに、美晴はわざわざ俺の机のところまでいつものクリーム色のランチクロスを持ってきた。

「またね」

あっさり言って美晴は踵を返す。それから送別会をやるという女子グループに合流して、弾むような足取りで教室を出ていった。

「最後の愛妻弁当か」

バカが横からほざく。

「これからは遠距離になる感じ?」

別のバカも便乗する。

俺は美晴の弁当をリュックにしまってバカたちに言う。

「一学期最後だし昼はどっかの食べほでも行こうぜ」

最後くらい美晴の弁当を食べるべきではないかと思ったが、最後だからと食べたらそれこそ一生「エモすぎだろ」とかなんとかからかわれる気がしてやめた。腹いせみたいに食べ放題を選んで突撃して、夕飯に響くほどジャンクなあれこれを胃袋に詰め込んだ。

帰宅していつも通り美晴の弁当箱をランチクロスに包んだままレンジに入れた。

温めボタンを押す。ブゥンと音を立ててレンジが動き始める。

手紙が言っていた「後悔」とやらはこれのことだったのだろうか。

別に後悔というほどの思いなかった。少しだけ申し訳ない気はしたものの、そもそも美晴が勝手に始めて勝手に終わらせた物語だ。なぜそれに俺が負の感情を抱く必要があるのか。

正体不明の手紙の書き主に、今回ばかりは怒られるだろうか。

そう思いながら明滅する電子レンジを見つめた。

温め終了の電子音とともに扉を開けてみれば、中には弁当箱が入っていなかった。

今回は中身だけではない。弁当箱ごと電子レンジの中から消えてしまった。

◯

八月最終週の午後、美晴から画像付きでLINEが来た。

青春18 きっぷのポスターくらい青い夏空の下に、灰色の梱包材に包まれた荷物を大量に積み込んだトラックが停まっていて、その前で美晴がアホみたいな笑顔とピースで自撮りをしていた。

──ばいばーい。

軽すぎる別れのメッセージに俺は「またな」のスタンプで答えた。

美晴の既読がついてすぐ、スマホが震えた。美晴からではなく、友人グループからだった。宿題舐めてた終わらねえと運動部も文化部も帰宅部も嘆いていた。

美晴からの返信はなかった。

◯

美晴がいなくなってしばらくは友人たちから「寂しいっしょ?」「俺が弁当作ってやろうか?」などとからかわれたが、二週間もすればみんな飽きて前みたいなバカ話しかしなくなった。

一人分広くなった教室での半年間は嘘みたいな速度で過ぎ去った。秋が凍って冬が溶けて高三になった。受験シーズン。勉強漬けの一年間。普通に頑張った。大学は何個か落ちて何個か受かった。

地元に残るやつ、地元を出るやつ。毎日のように顔を合わせていた俺たちの交友には一旦ピリオドが打たれ、それぞれが桜の花びらと一緒に新天地へ飛び立つことになった。

俺は東京に出ることになった。初めての一人暮らし。両親からは引っ越し祝いとして例の電子レンジを譲り受けた。

「それはあんたたちが当てた家電だからね。美晴ちゃんとの初めての共同作業」

段ボールにレンジを詰め直しているときに母がしみじみと言った。

「美晴ちゃんとは連絡とってるの?」

「いや全然」

高二の夏の終わりのやり取りを最後に、美晴とのトークはトークリストの下へ下へと沈み続けている。何があったというわけではない。ただなんとなく、連絡を取りづらい。

弁当箱を一つ、行方不明のまま放置している後ろめたさもあるかもしれない。

「美晴ちゃん東京いるんでしょ。いろいろ頼りなさいよ」

「まあ気が向いたら」

「お母さんが言っとこうか?」

「余計なことしなくていいから」

俺は舌打ち混じりに返した。

「そういやこのレンジ、使ってて変な感じしなかった?」

「変な感じって? 毎日たくましくいろいろ温めてくれてたけど」

「例えば温めようとしたものが消えたりとか」

「どういうこと?」

母は片眉を歪に持ち上げ、困惑した顔で俺を見ていた。

そりゃそうだ、と思った。

電子レンジで温めたものが消えるはずがない。美晴の弁当がなくなって以来、ただのレンジとして八木家のキッチンに鎮座していたそいつを軽く叩き、段ボールを封じた。

東京での大学生活が始まった。高校の友人たちとはときたま連絡を取っていたが、それぞれが次第に新天地での生活を優先し始めて、LINEのグループは緩やかに廃れていった。

美晴はいつの間にかLINEの友だちリストから消えていた。

引っ越しの日で途切れたトーク画面には何年か前の日付とともに「深山美晴が退出しました」の文字だけが残っていた。

それでも地元が一緒だから成人式のときには会場ですれ違った。ただし美晴は中学のグループにいて、俺も中学のグループにいた。だから互いに「おっ」程度の声を掛け合っただけで、写真一枚さえ撮らずにそれきりだった。

四年間は改元や新型コロナの流行などの一大事を抱えつつ、あっという間に過ぎ去った。

大学卒業後、俺は地元に戻ることなく、そのまま東京で就職した。

3

新卒で入社した通販サイトを運営する企業で、俺は社会人三年目を迎えた。

職場や社会人生活にもようやく慣れ、それにともなって任される仕事も順調に増えていった。二年目の秋を越えてからの忙しさは、一年目までとは段違いだった。月の残業時間は一気に倍になった。決してブラックではない。が、ゆるくもない業務量と職場環境。毎日限界まで頭を酷使し、退勤後は心身ともに疲れ果てている。コンビニ弁当やインスタント麺を「とりあえずカロリーが摂れれば明日も動ける」という根拠のない理論に基づいて口にする、お世辞にも健康的とは言えない食生活。大学時代は節約のために毎日のようにやっていた自炊も社会人になってからは回数が減り、今ではもうゼロだ。最後に包丁を握ったのがいつだったかさえ思い出せない。そして休日は休日で、平日のストレスを紛らわすようにジャンクフードや酒類をしこたま摂取するという生活だった。

二年目から引き続いて忙しい三年目、ゴールデンウィーク明けのある日こと。

俺はその日の夕方、午前中からリモートミーティング続きで熱くなったPCを乱暴に閉じ、無理やり休憩に入った。

今日は朝から何も食わずに稼働していたから猛烈に腹が減っていた。 冷凍庫にチャーハンか何かがあったはずだと期待したが、なかった。数日前のテレワークで最後の一つを食べきったのをすっかり忘れていた。

冷蔵庫はどうだろう、と冷凍庫の上の扉を開けてみて、誰にともなく首を横に振った。冷えピタ とほとんど汁だけのキムチと缶ビールしかなかった。

自宅からほど近いところにコンビニはあるが、エレベーターで一階まで降りていかなければならないうえ、やたらと信号の待ち時間が長い大通りも渡らなければならない。次のミーティングは三十分後。飯を食う他に仮眠もとっておきたい。どっちを優先したいかと聞かれれば即答で後者だ。睡眠。睡眠が圧倒的に足りない。しかし腹も減っている。この時間を逃せば残業が確定している今日は、日付が変わる直前、というよりも早めの明日までまともな食事にありつけないのだ。寝るか、食うか。どっちにすべきかを悩んでいる内に午前中のミーティングでの嫌な記憶が唐突に蘇ってきて、俺は一人暮らしのリビングで言葉にならない震え声を漏らした。何もかもが辛い。帰りたい。どこか知らないがどこかに帰りたい。家にいるのに帰りたい。仕事をやめたい。働きたくねえ。友人とバカ話だけしていればよかった高校時代に戻りたい。ネガティブな感情が溢れて止まらなくなる。しかし吐き出す先もなく、毒はただ身体の底に溜まっていくばかりだった。

いいや。寝よう。腹が減ってもミーティングはできるが、眠いままミーティングはできない。

俺は諦めてぐちゃぐちゃのベッドを見た。残骸のように散らばる何枚もの寝間着と、乱れに乱れたシーツと掛け布団。枕元では横倒しになったゴミ箱が紙くずを吐いている。

腹は減るだろうが仕方がない。駄々をこねてもどこからともなく飯が現れるわけでもない。外に出る気が起きないのなら、諦めて寝てしまった方がまだ利がある。

そのままタオルケットをめくってベッドに倒れ込もうとしたとき、

──ブゥン。

冷蔵庫の上に置いている電子レンジが急に低い音を立てて動き始めた。

小学生のときに福引で当てて以来、十五年近く使いに使って今なお現役の電子レンジ。古びたレンジの怨念か、と突然の怪奇現象に身構える。視線とだいたい同じ高さにあるレンジの内側で、庫内灯が不規則に明滅を繰り返している。扉の中に何かが入っているのが見えた。何か入れっぱなしにしていただろうかと首を傾げるが覚えはない。怖くなって途中で「止」ボタンを押してみたが、なぜか止まらなかった。そうこうしている内に電子レンジが、聞き慣れた電子音とともに温めを終了する。

すぐには開けない。庫内灯が消えて沈黙した電子レンジを前に、様子をうかがう時間を設ける。現実なのか幻覚なのか。ぼんやりする頭で考える。幻覚だとしたらすべての感覚があまりにもリアルだ。

しびれを切らしたように電子レンジがもう一度鳴って、俺は覚悟を決めた。

恐る恐るレンジの扉を開けてみると、中に入っていたのは見覚えのあるクリーム色の布に包まれた何か。よく温まっているそれに半信半疑で手を伸ばす。リビングのローテーブルの上に置いて硬い結び目を解いた。

中に包まれていたのは弁当箱だった。

美晴の弁当だ、と確信的に思った。

どうしていきなり美晴の弁当がとか、他人の作った弁当ってどうにも苦手なんだよなとか思考を巡らせるより先に、プラスチックの箸ケースを手に取っていた。腹が減りすぎていた。

二段目にはおかず。焼き鮭と卵焼きとひじきの煮物。一段目はご飯。おかかをまぶしたのり弁だった。

一段目に箸を突き立てる。醤油の染みた海苔がむちっと裂ける。鼻息に泳ぐおかかに気をつけながら海苔とまとめて白飯を頬張る。口の中に広がる醤油の香ばしさが、疲弊した脳に直接突き刺さった。

「うっま」

俺は焼き鮭をほぐして海苔ご飯を食い、卵焼きをかじってまた海苔ご飯を食う。一口食べるたびに感じる、コンビニ弁当やジャンクフードにはない温かみのようなもの。気がつけば俺は米粒一つ残さずに弁当を食べ終えていた。

空の弁当箱をローテーブルに広げたまま天井を見上げる。

血糖値が爆上がりした頭でぼんやりと思い出したのは、高校二年生の春のことだ。

今の今まで忘れていた不思議な体験。弁当を作ってくれた美晴と、彼女の弁当のときだけ中身を消してしまう謎の電子レンジ。いったい弁当の中身はどこに行ってしまったのか。本当にレンジが食べていたのか。その答えが出ないまま八年もの月日が経ち、いつの間にかその記憶は頭の片隅に追いやられていた。

そうか、あの弁当箱はここに来ていたのか、と俺は冷蔵庫の上の電子レンジに目をやった。理屈は分からない。だがこれはきっと理屈でどうこうなる話ではないのだと思う。

ミーティングが始まる前に空になった弁当箱をシンクで洗った。ランチクロスで包み直し、とりあえずの気持ちで再び電子レンジに入れた。勘で「あたため」ボタンを押してみる。ブゥンと低い音を立ててレンジが稼働し始め、温めが終わったあとの庫内から弁当箱は姿を消していた。

八年前に帰ったのだ、と思った。

◯

その日から夕方頃になると毎日のように部屋の電子レンジに弁当が届くようになった。

二回目の弁当はミックスフライとナポリタンとツナハムサラダだった。これを見て俺は弁当がいよいよ美晴のものであることを確信した。メニューに見覚えがあったからだ。

俺の仕事は基本的にテレワーク。下高井戸に借りている自宅マンションの一室が実質的なオフィスだ。毎日のようにリモートミーティングで職場の人間と口頭で話はするものの、中身はタスクの進捗報告だったり数値分析だったりと堅苦しい業務会話に終始する。ふとしたタイミングでの雑談は決して発生せず、独り言未満のうめき声が狭く静かな六畳間に響くばかり。ときどき無性に孤独になる。困ったことがあっても顔が見えないからなんとなく頼りづらくて、自分でなんとかしようとしてまた困る。負の連鎖。

決まった昼休憩はない。オフィスにいればタスクが詰まっていても周囲の様子をうかがいつつ「ちょっと飯でも食いに行くか」と切り替える機会もあるのだろうが、テレワークだとそうもいかない。ちっぽけなPC画面を真正面から睨みつけてタスクタスクタスクとキーボードを叩いているうちに昼が過ぎて夕方になり、なんとなく休憩のタイミングを逃してしまう。次第に気持ちは「一時間休んで一時間残業するなら、一時間休まず一時間早めに上がる」という方向にシフトし、挙げ句平気で二時間残業したりする。

だから美晴の弁当はちょうどいい合図だった。

八年前から聞こえてくる昼のチャイムのようなものだった。

弁当がやってくるのは夕方三時から四時のあたり。高校生の俺が帰宅していた時間帯だ。レンジが動き始めると俺はタスクの切れ目を決め、温め終了の電子音と同時に休憩に入る。ローテーブルに移動し、スマホで動画を見ながら弁当を頬張る。食べ終わったらシンクで洗って八年前に送り返し、残った時間で仮眠をとって、仕事を再開する。

美晴の弁当が、この息の詰まるテレワークの日々の数少ない楽しみの一つになった。八年前のカレンダーに則っているからか休日に届くこともあったが、その日には絶対に外で夕食をとる予定は入れないようにするほどだった。

弁当が届く日、俺はだいたい三時を回ると「今日は何だろうな」と献立を想像し始める。昨日は中華だったから今日は和風かなとか。昨日は揚げ物だったから今日はあっさりめかなとか。

美晴の作る弁当はどれも美味くて、バリエーションも豊富だった。毎日毎日違うおかずで違う主食で、あいつはこの弁当にどれだけの時間を割いていたのだろうと考えてしまう。美晴は運動部に所属していたし、どの科目の成績も悪くなかった。放課後は部活に勉強にと忙しかったはずである。朝練だってあったかもしれない。

そんななかで約三カ月、毎日献立の違う弁当を作ることの苦労が、多少なりとも自炊の心得がある今の俺には分かる。

自分の分だけなら毎日同じ内容でいいのに、俺がいたからもしかして。

眠い目をこすりながらキッチンに立つ美晴を想像する。小さなキッチンを想像の中の美晴はせわしなく移動する。腰の後ろでエプロンの紐が弾んで揺れる。卵を溶き、フライパンを揺らし、二人分の弁当箱に丁寧におかずを詰めていく。手元に、朝日が差す。

弁当作りは美晴が勝手に始めたことではある。

記憶をどう遡っても俺は一切弁当を作ってくれとは頼んでいない。けれどだからといって彼女の作った弁当を食べずに捨てていたのは、誰が見ても明らかに最低最悪の行動だった。

腹がいっぱいだから。母親以外の手作り弁当は食べる気がしないから。頼んだわけじゃないから。あいつが勝手にやっていることだから。

それはきっとただの情けない言い訳だったのだと思う。

馬鹿で間抜けでクソガキだった自分の、自己保身だけを考えたどうしようもない言い訳。

高校生にもなって女子相手に嬉しいの一言を口にするのが恥ずかしくて、ありがとうの一言を言うのがダサいと思っていて、だから選んだ道が厚意の拒絶。あまりにガキだ。

美晴が八年前に作ったチャーハンを食べながら思う。

もしも高校二年の春。誰も俺と美晴の弁当の受け渡しを冷やかしてこなかったら。あるいは俺が友人たちのからかいを気に留めないほど大人だったら。

八年前に既読がついたきりのトークに続きはあったのだろうか。

どうして八年前に食べなかったのだろうと後悔する。

今となってはもう美晴にうまいと感想を伝えることも、ありがとうとお礼を言うこともできない。美晴とのトークはリストの底で息を止めている。「メンバーがいません」という寂しい表示名とともに。

実家の母に電話をして、美晴や美晴の両親の連絡先を知らないかと聞いてみた。

「あー、そう言えば美晴ちゃんとことはあちらが引っ越したきりだったかも。むしろあんたの方が知らないの?」

小学校と高校の同級生にも連絡を取ってみた。

「うちもLINEから消えてるわ。なんか引き継ぎ失敗したとか誰かが言ってた気がする。誰が言ってたかは忘れたけど。インスタとかも多分やってないんじゃないかな。他の人にも聞いてみるよ。てかなに、同窓会でもすんの?」

結局美晴の連絡先が分からないまま一カ月が過ぎた。

六月。不安定な空。重たげな雲から滲むように落ちてきた雨粒がバチバチと窓の外で音を立てる。マンションの向かいに佇む公園の紫陽花が濡れている。黄色いかっぱを着た子どもが長靴で水たまりを蹴散らしながら歩いてきて、公園の入り口に立つ赤いポストに手紙を入れ、雨の中を帰っていく。

送られてきた弁当を食べて洗ってレンジに戻す直前で、美晴と連絡が取れる人間を一人見つけた。

俺自身だ。八年前の。

仕事で使っているメモパッドを一枚ちぎってボールペンで過去の自分に宛てて綴る。

『今からでも遅くない。弁当ちゃんと食べろ』

メモを弁当箱に入れて送り返してから気がついた。

あの謎の手紙の主は自分だったのだ、と。

返事はなかった。いつも通り中身の詰まった弁当箱が送られて来るだけだった。

俺はめげずに手紙を書き続けた。とにかく八年前の俺に弁当を食わせたかった。一口食えば分かると思った。

『うまいぞ。食え』『食わないと後悔する』『とりあえず一口だけでも食え』『騙されたと思って食え』『後悔しても知らないぞ』『頼むから食ってくれないか?』

いっそ「俺は未来のお前だ」と言ってやろうとも考えたが、そんなの信じてもらえないだろうし余計な混乱を招くだけだと思った。

電子レンジがタイムマシンになっているなんて、そんな一昔前のSFアドベンチャーゲームじゃあるまいし。

俺からの返事がないまま七月に入った。

美晴の手作り弁当が終わる月だった。

変わらず送られ続ける弁当を八年後で完食しながら、俺は方針を変えた。弁当を食べさせるのが無理ならせめて、今のこの気持ちを美晴に伝えてもらいたい。

『じゃあせめて「うまい」と伝えろ』『食べなくてもいいからせめて「うまい」とか「ありがとう」とかを伝えろ』

たったそれだけでいい。弁当を作ってくれた美晴に伝えてもらえたら。

それが叶わぬ願いであることは、俺が一番よく知っていた。

返答がないままに夏は過ぎる。

美晴が俺に弁当を作るのは一学期の間だけだ。一学期が終われば弁当はなくなる。弁当がなくなれば、今の俺と美晴とを繋ぐ唯一の接点が途切れてしまうことになる。

高二の一学期の終業式はいつだっただろうか。毎日毎日今日が最後かもしれないと思いながら美晴の弁当を食べ、八年前の俺に手紙を書いた。返事はなかった。

七月の終わりに最後の弁当が届いた。

ランチクロスの中に一枚のメモが挟んであった。

『食べ終えた弁当箱はここに郵送してちょ』

美晴の字で、引っ越し先と思しき住所が書かれていた。

4

定時が来るなり俺はPCの電源を落とし、弁当箱を抱えてマンションを飛び出した。

メモの住所は自宅から電車で二駅のところにあった。二階建ての一軒家。表札には「深山」とあった。

少なくとも美晴の家族はここに住んでいる可能性が高そうだった。美晴本人がいるかは分からない。とっくに家を出ていてもおかしくない。

家の窓からは明かりがこぼれている。両親か本人か、とりあえず誰かがいる。インターホンの一ミリ手前まで指を運んでみたが、押し込む勇気は出なかった。八年ぶり。アポなし。夜。自宅を直撃。さすがに常識が手綱を引く。

俺はメモの住所の家を離れると、馴染みのない夜の住宅街を弁当箱を小脇に適当に歩き回った。歩いているうちにひょっとしたら美晴に会えるかも知れないと淡い期待を抱いて。

もちろんそんなことはなかった。

一時間ほどさまよったあと、最後にもう一度だけ深山家の前を通りがかったがやはり美晴には会えなかった。

俺は街を出る前に最寄りの駅の適当な居酒屋に入った。小ぢんまりとした店のカウンター席。数杯の酒と適当なつまみを夕食の代わりにする。テーブルの上には紙袋に入れて持ってきた美晴の弁当箱。結局会えなかった。そう上手くいくはずがない。

そう思ってふと視線を右の席に向ける。

茶色っぽい髪をした同い年くらいの女性が一人で飲んでいた。

美晴に似ていた。

というより美晴だった。

驚きすぎて吐くかと思った。

割り箸でつまんだ付け合わせのパセリが皿の上に落ちた。目尻が裂けそうなほど目を見張って、右の席に上半身だけ乗り出した。

向こうもこっちに気がついて、鬱陶しそうに視線を送ってきて、

「え」

ねぎま串を噛んだまま左右の細眉をはね上げた。

「悠里じゃんッ!」

店中の視線を集めるような声。俺は慌てて唇の前で人差し指を立て、美晴も「やばっ」というふうに口元を手で押さえた。

「え、偶然? ほんとに? 私の家この近所なの。知ってる? いや知らないか」

「あーまあ、なんだ、その」

「なんだなんだ。歯切れが悪いぞ悠里。もしかして私のこと尾けてきた?」

半分正解。

とりあえず俺は残ったビールを喉に流し込み、おかわりをオーダーする。会いたかったのにいざ会えたら「本当に会ってしまった」という感情の方が強く出てきて、舌がうまく回らなかった。

深呼吸して八年ぶりに会う美晴を観察する。高校時代は黒かった髪は薄く茶色になっている。当たり前のように化粧をしていて、耳にはピアスが揺れている。会社帰りなのかオフィスカジュアルっぽい服装をしていて、それで左手の薬指にはシルバーのリング。

何かを期待していなかったといえば嘘になる。

八年ぶりの再会が何かのきっかけになるかもしれないと何度か想像した。

だけど左手の薬指が目に入った瞬間、その全部が馬鹿らしい子どもの妄想だったことに気がついた。八年だ。ただの八年じゃない。十七から二五までの八年間だ。

元号も変わったし、生活様式も変わった。

名字の一つや二つ、変わってたっておかしくない。

「ねーおじさん聞いて聞いて。今、幼馴染と再会したの! ほんとに、嘘じゃなくて、偶然! 何も約束とかしてない。連絡とか全然取ってなくて、それが今日! そう! だから再会記念に舟盛り奢って‼」

美晴がカウンターの向こうの店主に声をおねだりしていた。

「舟盛りダメ? じゃあ五点盛りでいいよ。それもダメ? じゃあ串盛り。え~? ケチ! ポテト! フライドポテトならいい? いい? さすが大将! 一生店通うわ」

再会記念だ再会記念だ、と謎の音頭でどかどか追加注文を入れる美晴を見て、高校時代から変わらないその姿に俺は苦笑する。美晴はこういうやつだった。どこまでも自分の道を進み続ける、ひたすらに真っ直ぐな女だった。

「悠里?」

隣でじっと黙り込んだ俺を見て、美晴は怪訝そうな顔をした。

「どうしたの? 今めっちゃ頼んだからさ、飲み明かすよ今日は」

「俺もう結構食べたんだけど」

「残ったら持って帰れるから大丈夫大丈夫」

「残す前提かよ」

お互いジョッキを持って、そう言えば一緒に酒を飲むのは初めてだよなと思いながら乾杯する。

「というかなんで悠里この店来たの? どっかでバズってた?」

俺は首を横に振って、テーブルの脇に置いた紙袋に視線を送った。

「弁当箱、返しに来た」

◯

「言われるまでお弁当のことずーっと忘れてたよ。そういやそんなこともあったねー。高二のときだっけ? いやー、もう八年前かー。懐かしー」

混み合ってきた居酒屋を出て、近くの公園のベンチを二次会会場にした。防犯灯の白い光が俺たちの足元に丸く広がって、その中に黒い影が横並びで座っていた。俺の方が少しだけ頭の位置が高かった。座高が高くなったせいではない、と思いたかった。

「──っていうのは嘘」

コンビニで買った缶ビールを傾けながら美晴はこぼす。

「ずっと待ってたんだから。弁当箱が二つとも返ってくるの。まさか八年もかかるとは思わなかった。最近はほんとにちょっと忘れかけてたけど」

「だよな。ごめん。いろいろあって返せなくて」

具体的には八年間弁当箱が行方知れずだったせいで。

「まあね、そりゃいろいろあるよ。郵送めんどいし、かといって私の連絡先も消えたでしょ? まさか成人式に持っていくわけにもいかないだろうし」

「成人式のときはまともに話すタイミングもなかったしな」

「中学メンツだったしね」

少し会話のトーンが落ちて、俺たちは自分のペースでビールをすすった。ベンチの真ん中には食えずに残した居酒屋のつまみを詰め込んだフードパックが膨らんでいた。

「弁当、美味かった」

「いまさら?」

美晴は缶を両手のひらで包むように持ち、白い光の中で頬を小さく持ち上げた。

「でもありがと。そう言ってもらえてよかった」

「俺も言えてよかった」

「ちなみに何が一番だった?」

ほらきた。

「一番を決めるのは無理、けど、強いて言うならチャーハンかな」

「あれ冷食」

「まじかよ」

「ていうかほとんど冷食よ、私のお弁当。冷食じゃないの卵焼きと白ごはんくらい」

「嘘だろ。全部一から作ってるのかと思ってた」

「なわけ。運動部JKの忙しさなめんな。夢見すぎだよ悠里」

「だけど詰めて弁当にしてくれたのは事実だし、ありがとう。その節は」

「ま、好きな人のためでしたから」

「そっか」

俺は缶に口をつけてから、とんでもないことを聞き流したことに気づいた。

「あ? なんて?」

「あのとき私ギャンブルしてたの。悠里がお弁当褒めてくれたら告る、褒めてくれなかったら告らないっていう一人ギャンブル」

「ちょっとまってくれ何もかもが初耳過ぎて理解が」

俺は缶を持ったまま背もたれに倒れ込む。温くなった缶を一気に火照った頬に当てる。さほど効果がないけれど、そうでもしないと感情がままならない。

好きだった? 告ろうとしていた? 誰が? 誰に?

「転校をみんなに言ったのは高二の、いつだっけ? 六月?」

「七月。二十四日。てか八年前の今日」

「よく覚えてるね」

「いや、まあ、たまたま」

今日最後の弁当が来たから、とは言えない。

「まあ言ったのは七月じゃん。でも決まったのはもっと前で、それが確か五月の頭くらいだったのね。お父さんの仕事の関係で引っ越すかもって。確定じゃないけど、ほぼ確定って話だった。で真っ先に考えたのが悠里のこと。好きだったからね」

「はあ」

「あと二カ月でどうにかしないとやばいってなって、でもこう見えてヘタレなわけ私」

「嘘つけ」

「大マジ。ほんと。じゃなきゃ五月の段階で校舎裏とかに呼び出して告ってるよ」

「お前が言うとカツアゲみたいに聞こえるから不思議だ」

「失礼なやつだな」

草むらで夏虫が鳴いていた。温い風に美晴の茶色い髪が揺れた。

「それでまあヘタレだからさっき言ったみたいに賭けをすることにして、見事に負けた」

「何も言わなかったからな。どこかの誰かが」

「どこかの八木くんがね。ま、いいよ。賭けは私が勝手にやってたことだから」

美晴に告られていた世界線があったのかと思うと少し不思議な気分だ。数カ月だけ一緒に過ごして、その後は地元と東京で遠距離恋愛をして、大学でまた再会。そんな関係。

美晴の弁当を美味しいと言っていたら。

さっき褒めたけどな、と喉の手前まで出かかって、俺は飲み込んだ。美晴の左の薬指に光るシルバーのリング。それに気づいてしまったからには、迂闊なことはもう言えない。

「いつから?」

せめてこれだけはと思って聞いてみた。

「俺のこと、その、好きだったの」

「電子レンジのこと覚えてる?」

「商店街の福引の?」

「そうそう。八木家と深山家の共同戦線で手に入れたやつ」

時間を超越できるタイムマシンでもあるやつ。

「あのときの福引で私、一等のセブ旅行が欲しかったんだよね。どーしても。っていうのも習い事で一緒だった大親友がフィリピンに引っ越しちゃって、何が何でも会いに行きたくて、でも福引券が足りなくて。そしたら悠里がくれたんだよ。残りの福引券」

思い出した。

あれは確か小学三年生のときだった。両親と商店街のスーパーで買い物をした帰り、福引所で大泣きしている美晴を見たのだ。いつもやかましいくらいに明るい美晴の涙が珍しくて、近づいて声をかけたら「セブ島に行きたい」と泣きじゃくりながら頼んできて。

だから俺は持ってた福引券をあげた。

それでセブ島当てようぜ、と言ったのだ。

結果、電子レンジが当たった。三等だった。

「電子レンジは要らなかったから悠里にあげたの。チャンスをくれたお礼代わりに」

そのときだね、好きになったのは。

美晴は星一つない東京の空を見上げて笑った。

「なんか恥ずかしいな。なんで私だけこんな恥ずかしい思いしてるんだろ。悠里も何か恥ずかしい話しろ」

「急に言われてもないよ。恥ずかしい話なんて」

でも、強いて言うなら。

俺はぽつりとつぶやく。

「強いて言うなら?」

残り少なくなった缶ビールを振った。底で小さく水音が鳴った。身体はほどよく温かい。夏の夜の風がちょうどよい柔らかさで全身を包み込んでいた。

「八年前のことをいまさら後悔していることかな」

美晴の弁当箱を電子レンジで送り返しながら、何度か思ったことがある。もしもこの小さなレンジの中に自分の身体をねじ込んだら、もしかして、八年前に行けるのだろうか。

まだ同じ街にいて、同じ教室で授業を受けていた美晴に、直接、リアルタイムで「弁当美味かった」と伝えることができるのだろうか。

そうしたら今と違った未来があったのだろうか。

含みのある俺の言葉の真意に気づいたのか、美晴は何も言わずに黙り込んだ。ごまかすように缶に唇を付け、ゆっくり喉を鳴らして飲んだ。

沈黙が気まずさへと変わる前に俺は聞いた。

「いつ結婚したんだ?」

「へ?」

缶を持つ美晴の左手に目をやって、

「指輪」

「あー」

美晴は何かに気がついて笑った。

「そういうのじゃないよこれ」

「え?」

「私結婚してないよ」

「してない?」

俺は目をみはった。

「これ単なる魔除け。一人で飲み行くときは面倒なのに絡まれないようにつけてるの。指輪あるだけでもナンパされる率、結構変わるもんよ」

「じゃあ結婚してないの?」

「してないよ。まだ深山。この先しばらく深山。結婚どころか彼氏もいないし」

驚きすぎて話を広げられない俺を見て、美晴は堪えられないというように吹き出した。

「なに、そしたら悠里、お店であったときからずっと私が人妻だと思ってたの?」

「思うだろ、指輪してたら」

あはははははっ、と容赦なく笑いやがる幼馴染に、俺ももう笑うしかなかった。何を勝手に勘違いしてたんだ。何を勝手に感傷に浸ってたんだ。何を勝手に後悔してたんだ。

美晴は結婚してないらしい。彼氏もいないらしい。

なんだ。

思ってた以上に大きなため息が出た。

「もしかして私が人妻じゃなくて喜んでる?」

「別に」

「彼氏いなくて嬉しい? 八年ぶりに会う幼馴染が今もフリーで、安心した?」

「うるせ」

飲みきった缶を潰してゴミ箱に投げる。外れる。硬い金属音が夜の公園に軽快に響く。

俺は立ち上がって缶を拾って、ゴミ箱に捨て直した。

「まだ飲み足りない」

美晴が自分の分の空き缶を俺にパスしながら言ってきた。自分で捨てろよと思いながらも親切に捨ててやる。

「俺この辺の店知らねえよ」

「さっき残したおつまみあるし、悠里の家も見たいし、宅飲みに決まってんじゃん」

「俺ん家? くんの? 飲み終わったら電車ねえだろ」

「だって下高井戸でしょ? 歩いて帰れるよ」

「帰るのか」

「エロいこと考えた?」

「考えるか」

考えたでしょ? と笑う美晴を適当に無視して、ベンチに置いたフードパックの袋を掴む。少しだけ、いや、かなり浮き足立っていた。

俺たちは並んで公園を出た。くだらない話をしながら駅の方へ歩き出す。ちょっと酔ってる美晴が数歩歩くたびに俺にぶつかってくる。ぶつかってくるたびにフードパックの入ったビニール袋が揺れる。心地よい夜にビニールの乾いた音がカサカサと響く。

マンションに着く。美晴は「おじゃまー」と言いながら遠慮なくあがってくる。いつも片付けておく癖をつけていてよかったと思う。

キッチンの冷蔵庫の上には福引で当てた三等の電子レンジがある。

つまみの残りを袋のままレンジに入れて、勝手にテレビを点けやがった美晴を尻目にボタンを押す。レンジはブゥンと低い声で答えると、すっかり冷めてしまったつまみを、もう一度温め始める。

〈了〉