【模試情報】合格力判定サピックスオープンとは 〜難易度・種類・特徴〜

中学受験において、自分の実力と志望校の距離とを測る模試受験は欠かせない要素です。そんな模試のひとつ、合格力判定サピックスオープンについてまとめておきます。

こんな方におすすめ

中学受験の模試について知っておきたい

どの模試を受けたらいいのかわからない

サピックスオープン受験前の心構えを持っておきたい

ただ漠然と模試を受けるのではなく、どんな模試なのか特徴をおさえた上で、結果をどう捉えどう活かしていくかを考える材料にしてもらえればと思います。

中学受験4大模試の一つ

サピックスオープンは中学受験大手塾のSAPIX(サピックス)が主催するオープン模試です。オープン模試とは塾生に限らず誰でも受験することができる模試のことで、外部生も申し込むことが可能です。

首都圏の中学受験では大手塾などが主催するオープン模試がいくつかあり、特に受験者数が多い次の4つの模試を4大模試と呼んだりします。

【中学受験4大模試】

サピックス 合格力判定サピックスオープン

それぞれ模試ごとに情報をまとめてあるので、詳細はリンク先を参照してください。

各模試から公表されている受験者数はそれぞれ、サピックス7000名、合不合15000名、日能研12000名、首都圏模試12000名などとなっていて、首都圏の中学入試全体が5万人強という数からするとこの4模試でかなりの受験生をカバーしているということが言えます。

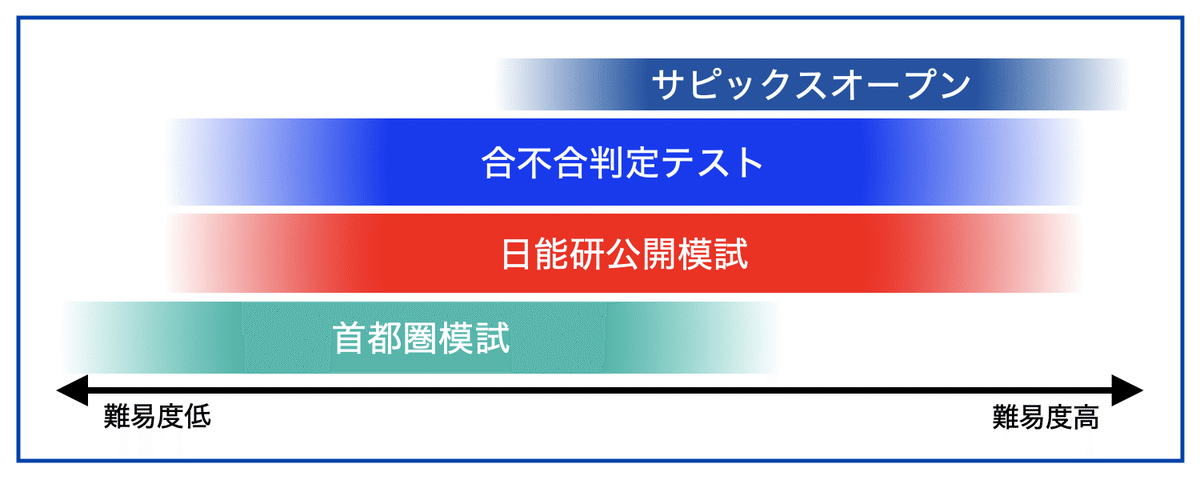

ちなみにこの4大模試は受験者層の違いがあり、どれを受けるかは所属している塾にもよりますが、学力レベルや志望校の難易度により受験する模試も変わります。大まかに難易度をイメージすると以下の通りです。

4大模試の中ではサピックスオープンが最も難易度が高いと位置付けられますが、これは受験者層の学力が相対的に高いという意味であって、必ずしも問題自体が難問揃いということを意味するわけではありません。ある程度は問題の難しさも比例しますが、基本的には幅広い学力層に対しきちんと序列をつける(判定を出す)ために、基本的な問題から難しい問題まで幅広く出題されるのが合判模試であると理解していただければと思います。

一方、違いが大きく出るのは自分の立ち位置や判定精度で、サピックスオープンについては上位校を目指す生徒が多数受験するため、上位校での立ち位置確認には向いているといえます。逆に中堅校以下の場合は他の模試の方が正しく判定される可能性が高くなります。

合格力判定サピックスオープンの開催情報

サピックスオープンの種類

サピックスオープンと名のつく模試にもいくつか種類があります。

志望校診断・志望校判定サピックスオープン

志望校診断サピックスオープン:小5年生(9月・11月)

志望校判定サピックスオープン:小6年生(4月・6月)

Aタイプ(知識系)とBタイプ(思考力系)の2系統の問題で学校との相性を診断

4科目 × A・Bタイプで計8科目の試験

合格力判定サピックスオープン ⬅︎この記事の模試

小6年生後期

9月〜12月にかけて4回実施

いわゆる持ち偏差値のベースとなる模試

学校別サピックスオープン

小6年生後期

学校の冠名がついた模試で、その学校を志望している生徒が受験対象

対象は難関校で、学校ごとに1回または2回設定

各学校の入試問題に似た試験問題が作成される

6年生後期には、合格力判定サピックスオープン(以下、合判SO)と学校別サピックスオープン(以下、学校別SO)の2種類の模試が行われますが、このうち合判SOは総合的な学力をはかる模試になっています。学校別SOの方は学校名の冠のついた模試で、その学校の入試問題に似せた問題が出題され、その学校の志望者の母集団の中で順位や判定が出る試験となります。

何となく学校別SOの方が実際の合否に近い判定が出そうなものですが、合判SOの偏差値の方が本番入試の合否との相関が高いと言われているようです。

なお、6年生前期の志望校判定サピックスオープンについては以下をご覧ください。

合格力判定サピックスオープンの開催情報

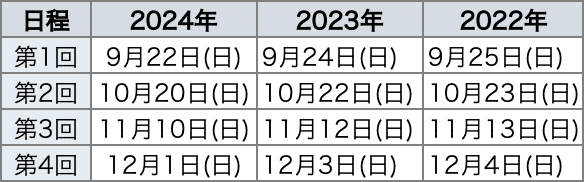

合判SOは6年生後期に4回実施されます。

受験料:6,600円

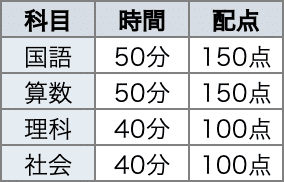

他の模試と違うのは理科・社会が40分という点で(他は35分)、やや分量が多いと想定されます。

合格力判定サピックスオープンの特徴

合判SOの特徴について、実際に受けてみて重要だと思った情報を中心にお伝えします。

基礎力の定着度をはかるテスト

サピックスのサイトには次のように書かれています。

合格力判定サピックスオープンは『基礎学力の定着度』をはかるテストです。全4回を受験することで、入試に必要な重要単元について確認することができます。自分の弱点を見つけて、克服しておきましょう。

入試レベルの問題が解けるかというよりも、そのための基礎学力が身に付いているかを問うテストということになっています。基礎と言っても簡単な基本問題のことを指すわけではなく、入試問題を解くための基盤という意味で、基本から応用レベルまで幅広く出題されるのが特徴です。また、全4回分で入試に必要な全単元をおさえる構成になっているので、1回分を力試し的に受けるというよりは4回すべて受験し、ここで見つかった弱点を個別に補強するような使い方をするのが基本的な考え方となっています。

持ち偏差値の基準となる模試

いわゆる持ち偏差値というのは、この模試4回分を平均した値のことをいいます。例えば合判SO4回分の偏差値平均が60であれば、サピックス持ち偏差値60ということになります。

合不合など他の模試とは偏差値帯が異なるので、偏差値表も模試ごとに異なります。サピックスの偏差値表を見る場合は合判SOの持ち偏差値を使います。

中学校会場での試験

試験会場として、サピックス校舎だけでなく中学校会場を選ぶこともできます。ただし選択権はサピックス生が優先で、先行で抽選も行われるため、人気校については外部生が選ぶことは難しいです。試験の待ち時間を利用して学校説明会を実施してくれる学校もあります。

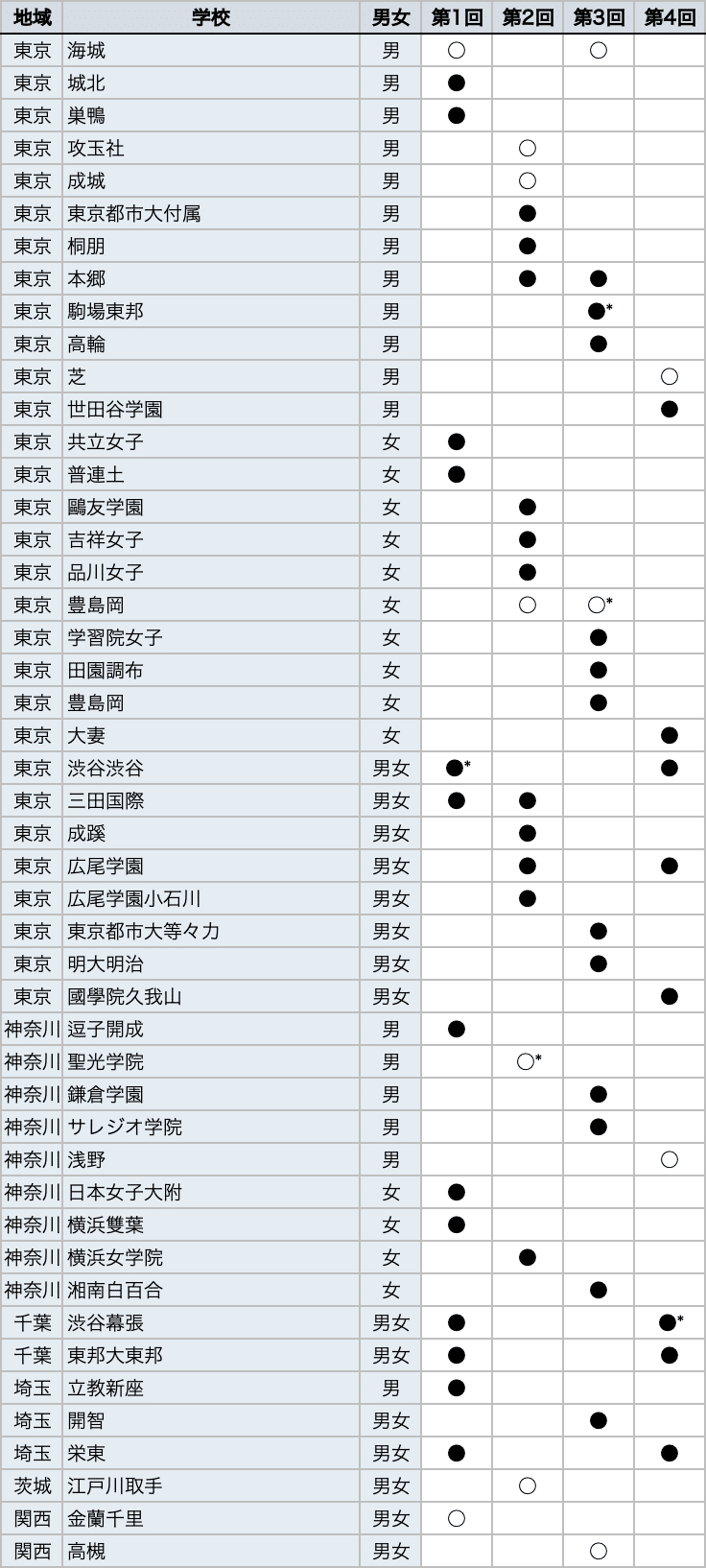

2023年の中学校会場は以下が設定されています。

採点前答案の公開

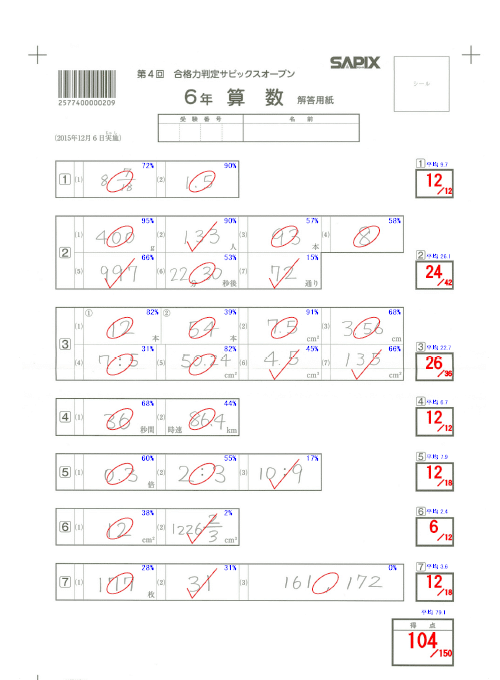

試験翌日の15時に採点前答案のPDFがマイページにアップされます。この翌日15時というのはおそらく少なくともこの時間までにはという意味で、昨年の経験だと当日夕方にはアップされていたりしました。割と早かった印象があるのでマイページを確認してみると良いと思います。

採点前答案が迅速にアップされるため、特に問題用紙に答えを書いてこなくとも採点前答案を使っての自己採点が可能です。その分、試験時間を有効に活用することができるので、我が家は非常にありがたかったです。

採点後答案・成績速報

採点後答案と成績速報は試験3日後の水曜日に公開されます。(2021年までは木曜日公開だったので1日早まりましたね)

採点後答案には○×だけでなく問題ごとの正答率も載っているので、正答率何パーセント以上の問題は復習するなど基準を決めて、しっかり復習に活かしたいところです。

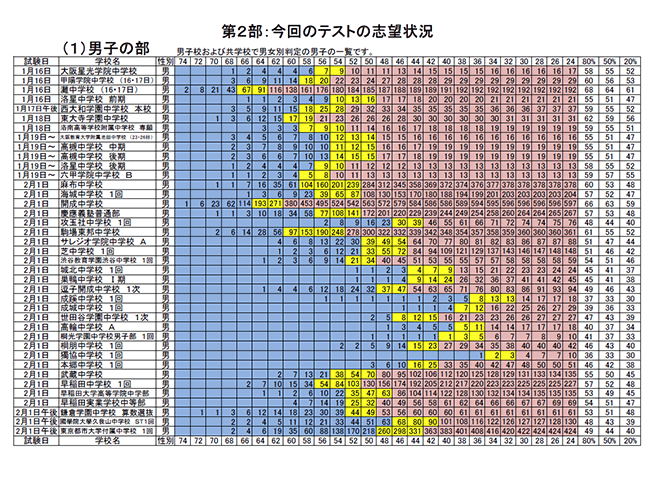

成績速報では点数や平均点・偏差値などを見ることができますが、同時に公開される合判資料が非常に有用だと思います。これには学校ごとの志望者分布が掲載されるので、志望校の中での自分の立ち位置と目標ラインを把握することができます。

先に紹介した50偏差値表の記事でも書きましたが、黄色の50%判定ラインがひとつの目安になるので、まずはここが目標ラインになると思います。

入試動向動画

試験の約2週間後ですが、入試動向動画が配信されます。やや時間が空いてしまうので忘れがちですが、せっかくなので見てみるのが良いと思います。

50%判定の意味もこの動画で説明されていましたが、今回の模試と過去のデータを使っての志望者動向が、かなり具体的なデータに基づいて話されます。全ての学校が触れられないのは残念ですが、最上位校と、大きな動きがあった学校については解説されます。まあ結局のところ、こういう情報自体も出願に影響していくことになると思うので有効性がどこまであるのかはわかりませんが、個人的には大変おもしろかったとだけお伝えしておきます。

入試結果情報サイトが利用可能

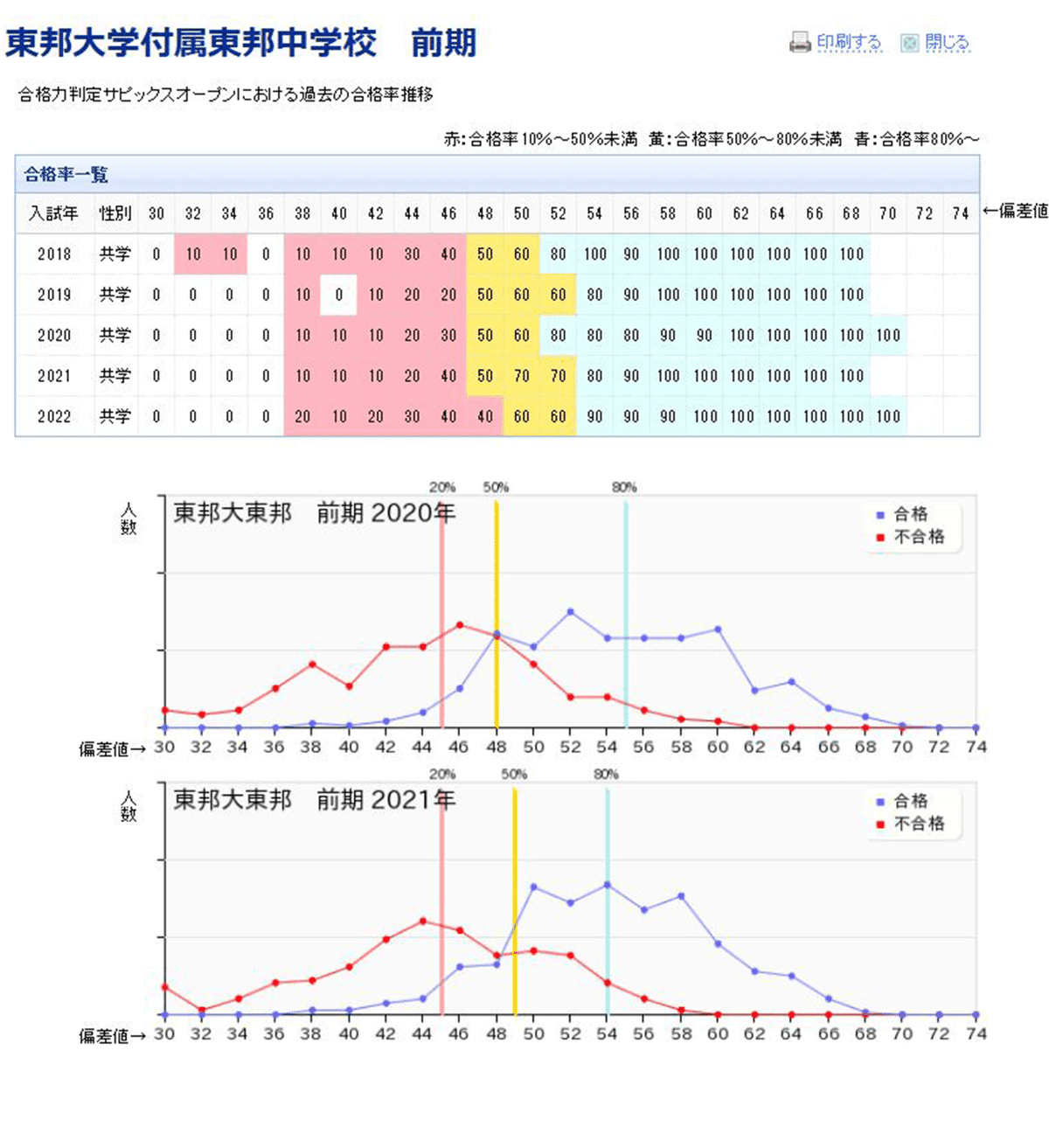

サピックスオープン受験生は、模試を受験した翌月まで虎の子(?)のサピックス入試結果情報サイトを見ることができます(サピックス生はもちろん閲覧可能)。模試の翌月までということは、12月まで受け続ければ入試直前の1月末まで見られるということです。これはイケてますね。

ここでは、過去のサピックスオープン受験者の入試結果データをグラフで見ることができます。具体的な人数まではさすがに出ていませんが、グラフからある程度推測することは可能です。自分の持ち偏差値でどのくらい可能性があるのかをイメージで掴むことができます。個人的には合格判定の何%とかいう数字よりもこちらの方がより具体的でイメージしやすいのではと思います。

まとめ

以上、合格力判定サピックスオープンの情報でした。

サピックス生が受験するのは当然ですが、外部生であっても特に上位校を受験する予定であれば参戦しておくのは悪くない選択ではと思います。外部生にとってのメリットは、サピックス生の母集団に入ったときに子供がどの辺りに位置付けているのかを確認できることにあります。何となくサピックス生は優秀なんだろうという漠然とした潜在意識があるせいで、本番入試で固くなり力が出しきれなくなるという可能性は十分に考えられ、それを防ぐだけでも十分価値があると思います(偏差値は下がりますが、難しくて手も足も出ないなどということはないはずです)。

逆にサピックス生が外部の模試を受けるメリットは、中堅校を志望しているケースくらいかなと思います。模試の内容はそこまで変わらないので、難関校志望ならサピックスオープンで十分じゃないかと思います。

自宅学習組など、時間のやりくりが可能でかつ他流試合の経験を増やしておきたいという方は、我が家のように合判SOと合不合判定テストのダブル受験もアリじゃないかと思います。サポート親としても、単純に情報量が2倍になるので色々考える範囲が広がってきます。

どの模試を受けるにしても、受験機会や得られる情報を有効活用して合格へ繋ぐための材料にしていってもらえればと思います。

【他の模試の情報はこちら】

→四谷大塚 合不合判定テストとは 〜難易度・特徴・対策〜

→日能研 合格判定テストとは 〜難易度・特徴・過去データ〜

→首都圏模試センター 合判模試とは 〜難易度・特徴・対策〜