28.徹底した凍傷予防と食べ物に関して

6時に起床とかで暗いうちに起こされ、雪明りの大地をとぼとぼと歩みを進めて作業に出て、最初の休憩の時になってからやっと太陽がほのぼのと顔を出した。

この時の時刻がだいたい午前の10時頃だった。

そして、午後の4時頃ともなればもう頭上には太陽は見えなかった。

雪明りのために真っ暗にはならない。そのかわり、どんよりした雲におおわれたような薄暗い感じが、しばらくの間つづいた。

これが、私達のいたシベリヤ・チタ州の11月・12月頃の昼と夜の時間帯の状況である。

作業には、コルホーズ(集団農場)・製材所・炭鉱・チタ駅など各方面の行き先があった。

それらの屋外作業で、寒いを通り越して痛いと感じた極寒に耐え、凍える手で煙草の吸い殻を拾い、ビール樽のような体格をしたソ連の監督に追いまわされ、時には棒やマンドリン(ソ軍兵の自動小銃)で叩きあげられ、雪の上に倒されたりした。

暴力に支えられ、作業のノルマ(作業の完成させたい目標量、責任量といったもの)の達成のための酷使。そうかと思えば、「これだけすれば帰ってよい。」とか、「4時半まですればよい。」とかの巧言にすらすらとひっかかり、あとになってから「また、うまいぐあいに詭弁にひっかかった。」と、何回も思わされた。

やっとのことで帰営しても、ほっとする間もなく、すぐに明日の屋外作業に出る準備をしておかないといけなかった。

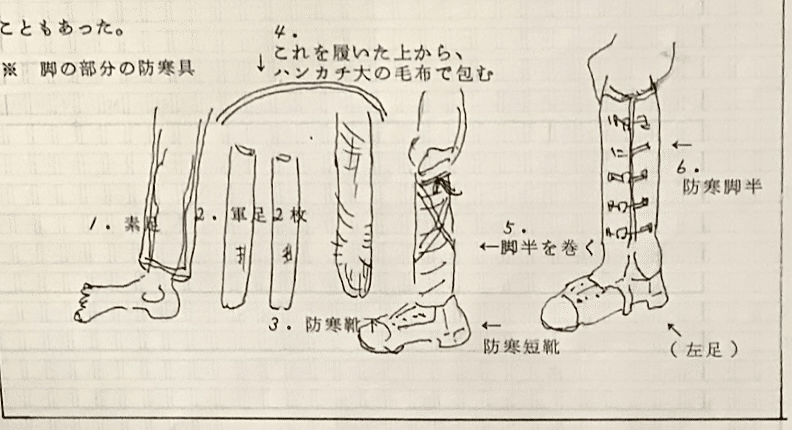

その作業準備というのは、1日中履いていて、湿っている防寒短靴※や、足のまわりの毛布などを乾操させておくことであった。

これを怠ると脚の部分の冷え込みから下痢をしたり、運の悪い時には凍傷になることもあった。

1.素足

2.軍足2枚

3.防寒靴下

4.これを履いた上からハンカチ大の毛布で包む

5.脚絆を巻く

6.防寒脚絆

1.素手

2.軍手2枚

3.毛糸で編んだ防寒手袋

4.防寒大手套

軍手・軍足・防寒靴下・防寒手袋は皆、左右の区別がなくどちらにでも使えた。

満洲国で1番寒い所といわれていた「ハイラル」でさえも、(最低零下30℃)素手の上に軍手1枚、または防寒手袋をした上に防寒大手套をしただけでよかったそうである。

防寒大手套は剣道で使う小手によく似た感じがしていた。ラシャ地の大手袋で綿が詰めてあり、左右の手袋は紐で連結してあった。

またこの手袋には、小銃の引き鉄を引くために人さし指を入れる小さい指袋もつけてあった。

防寒短靴は、ペーチカの横の煙道の「れんが」の間に釘を挿し込み、その釘にぶら下げておいた。

毎日持って出る3つか4つのマスク(1回外したらそのマスクはすぐに凍りついて使えないから、別のマスクにかえた)を乾燥させておく。また、昼間、焚火で穴をあけた防寒外套(シューバーともいっていた。外部は防水布なので油分を含んでいた。焚火の小さな飛び火でもすぐに燃えつき、みる間に燃え広がり内側の綿にも火が移っていた)の修理もしないといけなかった。

その手入れを何か1つでも手抜きをすれば、やはりそれなりの何かの不利な反応を自分の体で知らされた。

それが1番ひどいのは凍傷であって、その次には風邪をひく、身体全体の冷え込みから下痢を併発。

それでも凍傷以外は、何ら営外作業免除の理由にはならないのが普通。

入ソ当時は、8名に1本の黒パン(1本が3kgの黒パンを8名に分配するということ、 300/8g=375g が1人1食分の黒パンの重さ、大人の握りこぶしぐらいだった)に、スープか大豆が、10名について1本の割だった。

(ここでいう1本とは飯盒1個ということである。つまり、飯盒1杯の大豆の煮てあるのを、10名で分配するということ)

そして、昼と夜は粟や高粱のしゃぶしゃぶ粥に、1人に1匹の塩漬けの「生さんま」か「生たら」で、質・量共に体力を維持し、各種の馴れない労働に従事していくにはとても不足な食事のカロリーだった。

満洲国より携行してきた非常糧秣※は、許可、あるいは無許可で処理してしまい、またたく間に各人の手持ちは底をついてしまった。

※満洲国より携行してきた各人の装具の行くえ

これもまたソ連流の、みるも鮮やかな手段によって、きれいに、それこそ一品も残すことなく、全員全装具全部没収。

入ソして2~3日経ってから、夜の点呼のあとでこんな通達がだされた。「各人の装具が大きくてそのために寝る場所も狭くなっている。そこで、各人の必要な身のまわり品だけを残してあとは各中隊毎にまとめて倉庫に収めて置く。必要な品物がある時には、定期的にそれを取り出せるように考慮する。その倉庫の鍵は日本側が管理する。」

この限りでは、この通達は1個所も開違ってはいなかった。

何日かして、各人が責任を持たされていた携帯糧秣を炊事に出せということで倉庫の鍵が外された。

その時に米とか麦とかの余分に持っていたのを分隊まで持って帰っただけで、あとの私物は後に皆没収されてしまった。

私のように従軍した兵はほとんど私物らしいものは何もなかったが、チチハルの陸軍病院の退院下番兵は鰐皮のハンドバックなど相当高級品を持っていた。

チチハルを出発する前に、各人に配給して運搬させた毛布・さらしなどがあまり汚なくならないうちに引きあげてしまったという結果になっている。

定期的に鍵を外す…これは、たった2回。しかも2回目には、各人の氏名の入った空のとうまい袋を、もとの名前の主に引きとらせただけである。

ずいぶんと無茶な経過だが、これもまた貧乏大国に敗れた日本兵の歩まねばならなかった道なのかもしれない。

朝は、暗いうちの朝食であるため、翌日の朝食用のパンを前の日の夕食後に支給されるようになってきた。これは「朝三暮四の猿だまし」と同じ理屈であって、別に食欲をやわらげてくれたわけではなかった。

このようになったのも、もとはといえば、炊事から受領してきた翌日の朝食用のパンを保管していた第7中隊の指揮班(中隊長、及び1~4小隊の各小隊長と、本部との伝令などで統制され、中隊としての日々の作業の割りふりや、舎内当番などの割りふりをしていた)にいたある小隊長は(陸軍曹長)夜保管しなければならないそのパンを1本盗んでしまった。

パンが1本盗難にあったといえば、それこそ重大問題になるはずだが、そこは小隊長のおかげ様か、「今朝はパンが1本不足している。それだけ、各小隊の量は減るぞ。」という、あとの処置の説明があっただけだ。

その事故のため、以後は、パンは炊事から受領してくると中隊の指揮班には保管せずに、すぐ各兵の手もとに配られるようになった。

陸軍曹長といえば将校に次いでの軍では重要な人材。ここでは小隊長として兵よりの信望にこたえるべきなのに、その人にしてこのような体である。誰も『食べること』にかけては、ただ本能にふり回されていた。礼儀も節操も持ち合わせのない人類という動物を、至るところで見ることができた。

ほとんどの人がそうなってくると、おかしなことに、それが正常性をもってきた。

チタ駅の除雪作業や、町の道路の除雪に出た兵が拾って帰った、馬鈴薯の皮とか鮭の頭などを、バター※で炒ったりスープにしたりして誰もで大喜びして食べた。

※バター

戦前は、一般家庭ではそんなに普及していなかった。

コルホーズでソ連の地方人に「バター・ダイチェ。」(バターをくれ)と言えば、気前よく飯盒に入れてくれた。そのバターで、兵舎に電気がつくまでは部屋の灯明にしたり、豆やてんさいなどを炒ったりした。

ソ連の地方人が、あまり気前よくたっぷりくれていたから、私は日本に帰るまではバターというのはただみたいに安いものかと思っていた。

帰国したら、バターは自分の好きな店に登録しておかないとその配給にありつけないと聞き、驚いた。

『衣食足りて、礼節を知る』とか、東洋の哲人は実に鋭い名言を残している。おそらく今後も不変の名言として伝わることだろうと思う。

慢性的な食事量の不足という場に立たたされた時には、お互いに、その苦しさのため上・下の階級の区別も、見栄や体裁も、理屈や法則も、そんなものは何も存在の価値はなかった。( 2-11 参照)

私物をパンと交換し、馬鈴薯の皮を拾ってきては、焼いたり炒ったりして食べ、魚類はすべて骨まで食べた。およそ食物と名のつけられる限り、場所、時刻とか全くかかわりなく食べていた。

食物の種類は何でもよかった。

とにかく要は、何か腹に収っておればそれで満足。

たまたま、作業に行った場所により何かの食事の接待を受け、満腹で兵舎に帰っていても、夕食の時には、やはり1人前に食事にありついた。誰もそんな時には、おきまりの定石コース…強烈な下痢…をたどっていた。

その上に、こんな時の最高の治療法である絶食は、まず実行する者はいなかった。

下痢の回数が増し、いよいよそれが止まりそうもないようになり、身体が動かなくなってから、初めて分隊の兵に下痢をしたことを訴えていた。

しかし、その時になってからは、既に本人は食事をとることはできなくなっていた。絶食しても栄養失調の度を増すだけであって、何らの治療とはならず、入室(収容所内の病棟に入れられること)さえさせてもらえないで、往生していった。

かねがね、下痢をしたら絶食が1番よく利くということを軍医から聞かされていた。下痢を訴えたため、その絶食をさせられることを嫌い、下痢をしていることをひた隠しに隠している兵はその後を絶たなかった。

朝食用のパンが夕食後に各人に渡ったとき、毎朝のように、誰かが夜の間にそのパンの盗難に遭っていた。

そのパンの窃盗犯というのは、それのあった場所などから考えると、どうしても同じ分隊の兵だということに落ち着いていた。

時には、小さい袋に入れて腰に結んでいるのさえも盗難に遭った。

他は、おして知るべし。

この収容所に入ってから最初の営外作業(兵舎より、外に出てする作業のこと)は、収容所の裏山を越えてコルホーズ(集団農場)に行き、1坪ぐらいの広さで、厚さ1尺ぐらいの大きさの凍土の固りを掘り返したり、穴を掘ったりすることだった。この仕事は、日本でいうと『畑の荒おこし』にあたるものであった。こうして大きな凍土の固りを引っくり返しておけば、様様な害虫が絶滅してしまうそうである。

このコルホーズに行った時には、日本兵のお目あては作業ではなくて、馬小屋。

…本当の焦点は馬小屋?…そこに詰め込まれていた馬の飼料…

農耕馬の馬小屋の横に詰め込んであった馬料としての青いトマト・しょうごいん大根(ずいぶんとひげ根の多い「しょうごいん大根」と思っていた。それが「てんさい(砂糖をとる大根)」だとは誰も知らなかった。「てんさい」だと分った頃には、もう小屋にはほとんどなくなりかけていた)などがたくさんあったから、公認の秘密として、休憩の時間ともなれば誰もそこに入って、トマトはそのまま、大根は泥をていねいに落としただけで食べた。

凍っているため、氷を噛むのと同じようなものだった。

ソ連地方人の子供が遊びにきていたが、その子供も日本兵と同じように凍ったトマトや大根を食べていた。

「ロスケは貧乏国なんだね。リンゴの凍ったのならどこでも食べているけど、大根の凍ったものなど、内地だったら馬でも食わんだろうに。」と笑い合っていた。ところで、そう言いながらも、各人ごとに自分の口だけはもぐもぐさせていた。