【防寒】

?

絶望感

何時の日か

?

辿(?)らむ

極寒零下55℃が1回あった。

零下20~30℃ぐらいまでは寒く、30℃を越すと、顔面がピリピリ痛かった。(昭和23年の冬頃からは零下30℃を越すと、作業中止ということになったそうである。但し、これは、日本兵だけがその扱いを受けたそうだから、ソ連の地方人は日本人とは比較にならない程耐寒能力があるということになると思う)

野外に出て、マスクを外すと、そのマスクはすぐに凍結していた。

だから、乾いたマスクを5つも6つも、シューバーの物入れ(ポケットのこと)に入れてから野外の作業に出ていた。焚火でもしておればマスクを乾燥させた。

シューバーは防水がしてあるため、杉の葉などを燃やした時には、パチパチと火の粉が飛び、シューバーを点々と焦がすことがあった。

表面の防水布が燃えている中に誰かが気づいて教えればよいが、シューバーの内部まで火が回れば大事だった。

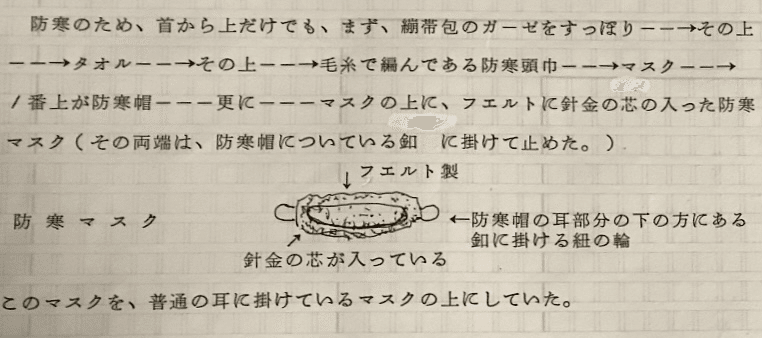

防寒のため、首から上だけでも、まず、繃帯包のガーゼをすっぽり

→その上→タオル

→その上→毛糸で編んである防寒頭巾

→マスク→1番上が防寒帽→更にマスクの上に、フェルトに針金の芯の入った防寒マスク(その両端は、防寒帽についている釦に掛けて止めた。)

このマスクを、普通の耳に掛けているマスクの上にしていた。

足の部分は、軍足2枚

→その上→毛糸の防寒靴下

→その上→ハンカチぐらいの大きさの毛布を捲く→防寒靴の順である。

防寒靴はいろいろ足に捲いてはくために普通の靴より同じ文数(以前は、靴の大きさの単位として10文とか11文3分とかいっていた。現在の26cmというのが、以前の11文ぐらいの大きさのようだ)でも、ぐっと大きかった。

11文の靴を素足で履くと、握りこぶしが入るくらいのゆとりがあった。

しかし、防寒靴というのは、防水は考えてないから、4月になって地表の雪解けが始まり出すと、靴の底より泥水が中に浸みこんだ。

脚の部分は、

→ズボンの上に普通の脚絆

→その上に→裏側に、ノロの毛皮のはってあるフエルトの防寒脚絆をした。

手の方も同様に、

→軍手を2枚

→その上に→毛糸の防寒手袋

→その上に→細い紐で左右を結んでいる防寒大手套を、首から吊して使用していた。

関東軍の防寒具は、理論上は零下80℃でも耐えられると聞かされていた。

防寒具を完全に身につけると、寒さは防げても、その外装部分の重量は栄失の身には負担が大で、外から帰った時とか、寝る前などに、防寒具を外すと体中の力が抜けるくらい肩が軽くなった。

足か手でも、何か1つ手を抜いて防寒を怠ると、運がよい時には下痢、調子が悪ければ生涯どうにもならない凍傷の後遺症をかかえこむことにもなった。

作業から帰ると、先ず、足に捲いた毛布を乾燥させたり、マスクを肌につけて就寝して体温で乾かしたりして凍傷から身を守ってきた。

凍傷の予防は、入ソの第一夜から何回も聞かされてきた。

満洲国内で1番寒さの厳しいのはハイラルだったそうだが、そこの自動車隊にいたことのある兵からも聞かされたことだが、関東軍では、この凍傷には特に気を使っていたそうである。

それでも、マスクをせず-40℃以上の時の野外作業とか、気温は-30℃ぐらいでも、トラックに乗った時顔面を進行方向に向けたりなどしたら鼻の上の部分を誰も1度や2度は、凍傷にあった。

鼻の場合は、その先端だけが、ローソクのような色になっていて、人の目につきやすかった。見た人はすぐお互いに注意しあっていたから助かっていた。

私も2回ばかりやられた。

「おい!鼻の先がおかしいぞ!」と人に言われたら、すぐに雪で鼻の先をくしゃくしゃになる程こすりあげた。

凍傷になった場合、急に暖いものに触れさせてはいけなかった。

まず、風の当らない所で雪でその場所をこすりあげ、こすっている中に、ほんのりと血の色がただよえば、もうそれで大成功であった。後は何もしなくてもよかった。

鼻の場合には、2~3日もすると鼻と同じ形をした鼻の皮がすっぽりと、とれて落ち、残った鼻の先はきれいな色をしていた。

汚い薄黒い顔なのに、鼻先だけ肌色をしている兵の姿は、特別珍らしい風景ではなく、いくらでもいた。その色だけは、特にきれいで人の眼によく写った。

鼻の先だけ白いのは、ごあいきょうな顔にも見えたが、手や足の指先、もっとひどいのになると、足首、膝下、太もも、という具合に、手術の跡の経過がおもわしくなく、順次、上まで切り落とさねばならなかった兵もいた。

舎内での慰安会の席上で、自作の落語、「メリヤス」で、中隊内で高名をはせた西田古兵は、足の指先を凍傷のため切断されたあとも悪く、とうとう死に至ったが、その人の繃帯交換の時の断未魔のような悲鳴が耳の底を突き上げてくるように思いだされてくる。

昭和21年の春からは、がらりと、手のひらを返したように、日本兵に対して、ソ連側の応待が変ってきた。

この西田古兵に対しても、ソ連側の軍医と、日本軍側の軍医、有田衛生兵がつきっきりの看護の甲斐なく空しく死んでいった。その時の病棟内には、それまでに感じたこともない死者への哀悼の意を表す空気が流れた。

もっと早く、日本兵を大事に扱ってくれたら、そんなにも、ソ連に対して反感は持たないものを、もう時、既に遅し。

それまでのソ連側の日本兵に対する遇し方、この怨恨、孫の代どころか、万代に残してくれた。

但し、21年の春からの待遇の激変、このカラクリは何でもない。日本を打倒するまではと、固く手を握りあっていた米ソ間の空気が、日本がポッタム宣言を受諾した以後は、互いに、相手国の利用価値が自然消滅。昨日までの同盟国が強力に利害の対立の道をたどりだした二国間の力関係からそれに対応する処置として、日本兵の利用価値を考えだしただけのことである。

その間の国際間の変様は、収容所で配られていた日本新聞で大体のことは了解していた。

満洲国より輸送してきた関東軍の兵や、北千島、北鮮などの兵を極寒の野外での苛酷な重労働につかせた。

粗食で体力の劣えた栄養失調の日本兵が、ころころと、死への旅路をたどらされたのは当然のなりゆきであって、これを単に寿命とか運命とかいうことは実に残念だ。

死亡したというのは、巧妙な言葉のあやであって、その実態は、殺されたといってもそう現実からかけ離れた表現ではないと思う。

いいなと思ったら応援しよう!