【マイファーストウクレレ#4】どんなタイプのウクレレを購入するか 〜構造の違い【ボディ編】

◉ひょうたん型とパイナップル型(スタンダードな2種)

ウクレレのサイズの記事#2で説明しましたが、ウクレレには色んな大きさがあります。それとともに色々と造り(構造)の違いがあります。

まずボディの違いではひょうたん型のアコースティックギターのような形が定番と言えるかと思います。

もう一方の定番と言えるのがパイナップル型と呼ばれる形で、これはウクレレならではの遊び心あふれるキュートさですが、抱えやすいという実用性もあり人気です。

◉その他のボディ形状

ひょうたん型に関しては色々と進化して、アコースティックギターのドレッドノートような形のベルシェイプタイプ、ハイフレットの演奏性を追求して切れ込みを入れたカッタウェイタイプなどが人気ですね。

またひょうたんでもパイナップルでもない形のウクレレも数多くあります。以下にパッと思いついただけでも、、

・おにぎりタイプ

・マカフェリタイプ

・ピーナッツタイプ

・フライングVタイプ

・エレキギターを模したタイプ

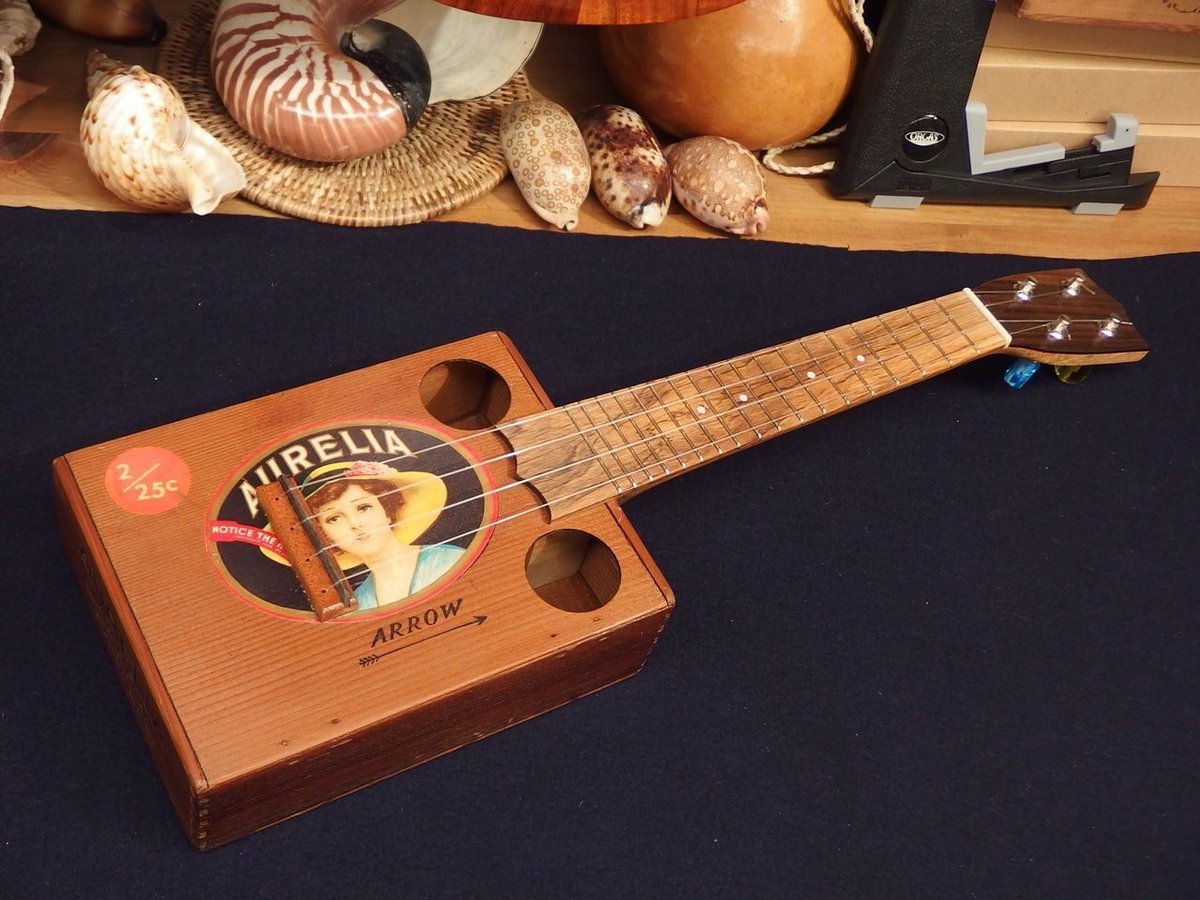

・シガーボックス(葉巻の箱)タイプ

・バンジョーウクレレ

・タヒチアンウクレレ

・そもそもボディが無いタイプ

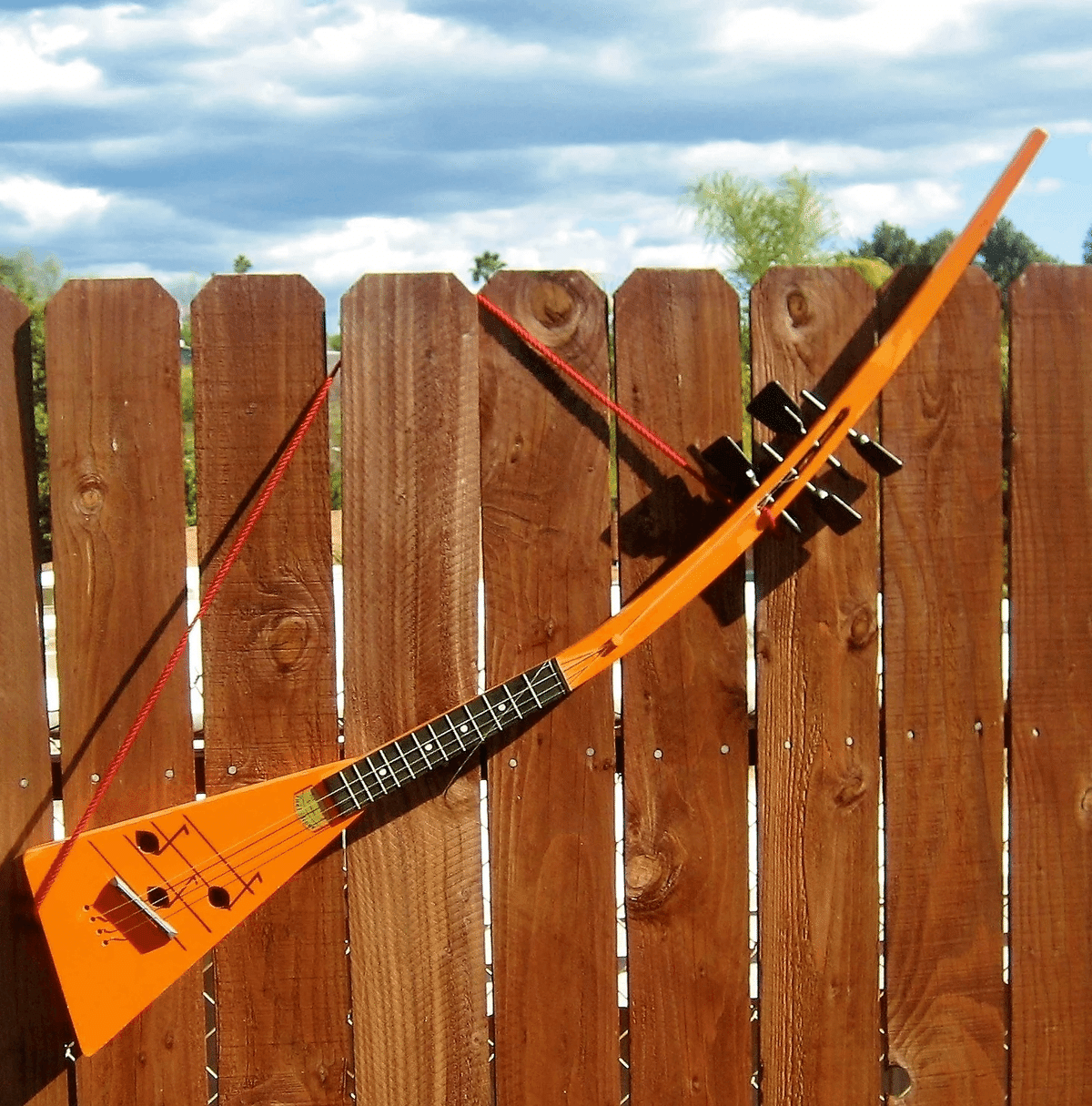

・奇々怪々なタイプ、、

等々

こういったウクレレは眺めているだけでも楽しいものですね。私の家の壁にも色々変わったウクレレがかかっています(笑)。

ボディの形はともあれ、重要な事はやはり「ちゃんと楽器として鳴るか」という事かと思います。あまりにも奇をてらっているタイプはちょっと楽器としてはイマイチ、、という事は頭の片隅置いておいてよいかと思います。

◉ボディの体積

一つ言えるのはボディの体積が大事です。体積があれば振動させる空気の量を稼げますので(音とは空気の振動ですから)理論上は音量は大きくなるはずです。ですのであくまで理論上はソプラノサイズよりはテナーサイズの方が音量は大きくなる事になるのですが、例えばよく乾いたビンテージのMartinのソプラノウクレレは音量は明らかに大きいと言えます。これがウクレレの面白いところで理屈通りに行かないという不可思議な部分が多い楽器です。

テナーウクレレでよく見かける上記のカッタウェイタイプですが、カッタウェイするということはボディの一部を削ることになるのでボディの体積が多いテナーサイズのほうがやはりカッタウェイをしても影響は少ないと言えると思います。

体積という意味ではボディの厚みなども関係してきます。言うまでもなくボディが厚ければ体積は稼げますよね。しかしあまりにも厚すぎるボディは演奏性を損なってしまうのでこの辺りは色々な要素のトレードオフで良きバランスに落ち着くようですね。

反対の発想としてボディを薄く造ったウスレレというモデルもあります。音量はや深みのある音はとはトレードオフに抱えやすさや持ち運びやすさ、手軽さを追求したウクレレです。

またボディの横(上部)にサウンドポートと呼ばれる穴を空けて特に演奏者にサウンドをより聴かせようという試みをしたモデルもあります。

実際弾いてみるととても気持ちよく弾けるモデルが多いと思います。

◉板材の薄さ

ボディの体積と同時に大事な要素としてボディに使用する板の厚み(特にトップ板)も大事です。物理的には薄く作れば音は鳴りやすくなります。振動は薄いほうが伝播しやすいからです。しかし薄く作ればどうしても割れや経年変化等には弱くなります。ウクレレという楽器は小さな躯体にかなりテンションを強めに弦を張るのであまりにも薄く作ってしまうとどうしても「トップ落ち」と呼ばれるボディが凹んでしまうような状態になります。この状態を防ぐためにトップ板の下(裏側)のブレーシングと呼ばれる骨組みを工夫したりします。この辺りは各メーカーの腕の見せどころでもありますね。カニレアやコアロハなどのメーカーのブレーシングはそれだけでも芸術的と言えますね。

◉一枚板の贅沢

以前のウクレレは特にハワイアンコアなど贅沢に一枚でトップ板やバック板を形成してウクレレが作られていました。しかし近年の木材の枯渇により一枚板でのウクレレの制作は非常に難しくなっていて、多くはブックマッチという真ん中のところで二枚の板を張り合わせる形式を取っています。言うまでもなくやはり一枚板のウクレレは良く鳴ります。古いカマカのウクレレなどは一枚板で作られたウクレレが多く、よく乾いた状態も相まって独特のコロコロと鳴るビンテージウクレレが多く見かけられます、マーチンのウクレレなども一枚板で制作されています。やはり良く鳴ります。

木材というものは経年変化をします。特にハワイアンコアのウクレレは「弾き込むと鳴るようになる」というモデルもあります。カマカのウクレレは正しくこのタイプのウクレレの代表格と言えるかもしれません。またトップ落ちやネックの反りなど、ウクレレには経年変化が付き物です。これは裏を返せばあまり頑丈に作れば確かに経年変化は少ない(あるいは全く無く)物を作れますが、やはりウクレレ特有の音色からは離れていくという事が言えると思います。このあたりのバランスも難しいものがあると思います。

あちらを立てればこちらが立たずというこで、全てのバランスを満たすことは出来ない楽器がウクレレと言えます。そしてそれが独特の魅力となっていると思います。