パイオニア・シミック眼魔 ~デッキの生まれ方~

今月末1/25(土)、MTGアリーナ上で予選ウィークエンドが開催される。

僕は先月の12月予選ウィークエンドでday2 5勝2敗を記録したため、今回の予選には2日目から参加できる。

そして今回の予選のフォーマットがエクスプローラーであることが発表されたことで、そこに向けて練習を行っていた。練習の一通りは配信で行っていて、最近もずっとやっているので良かったら是非。

基本は土・日・火・木のスケジュールで配信。

(※アーカイブ視聴はサブスクライバー限定。)

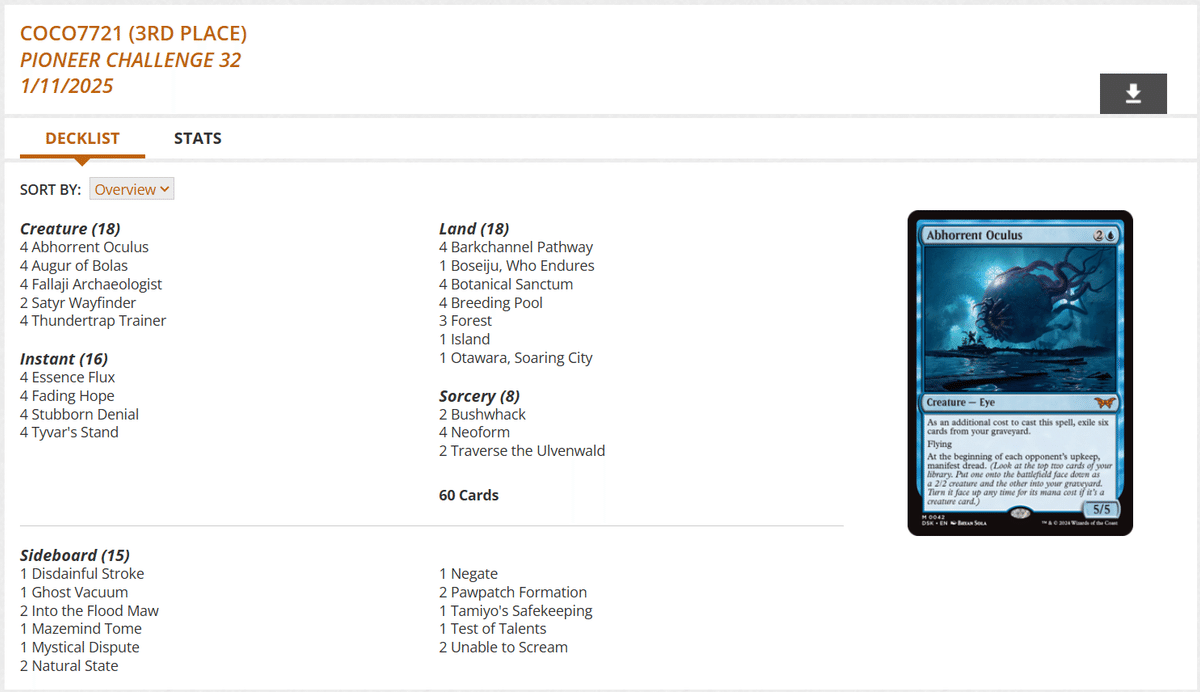

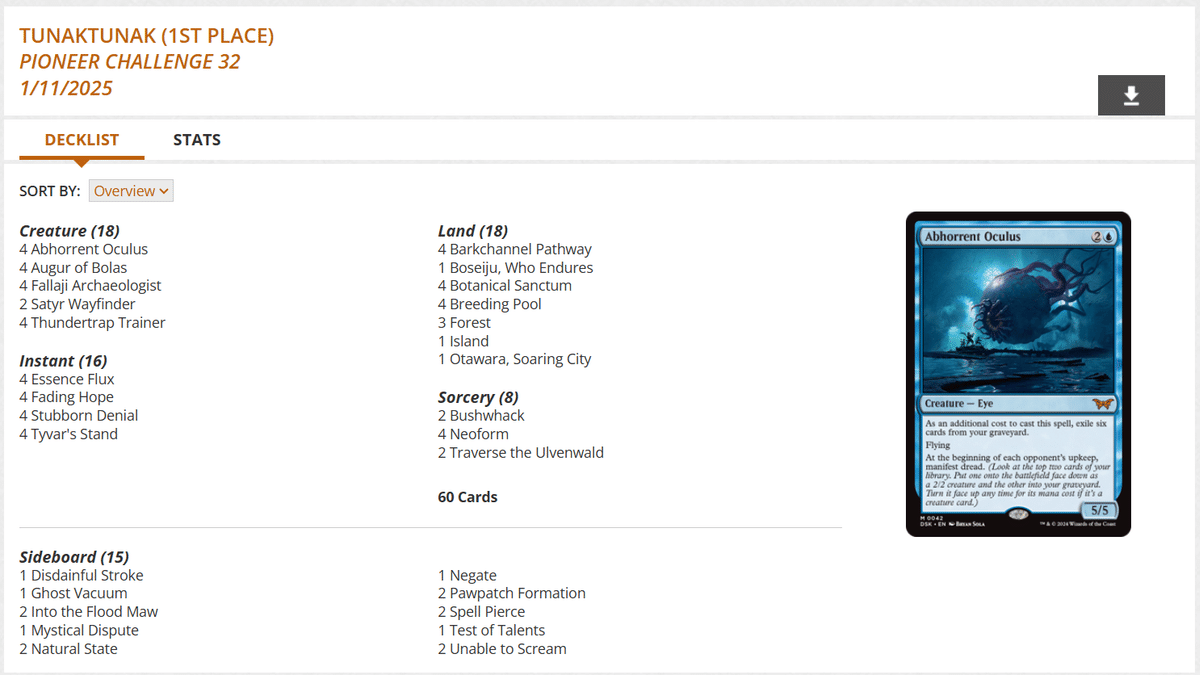

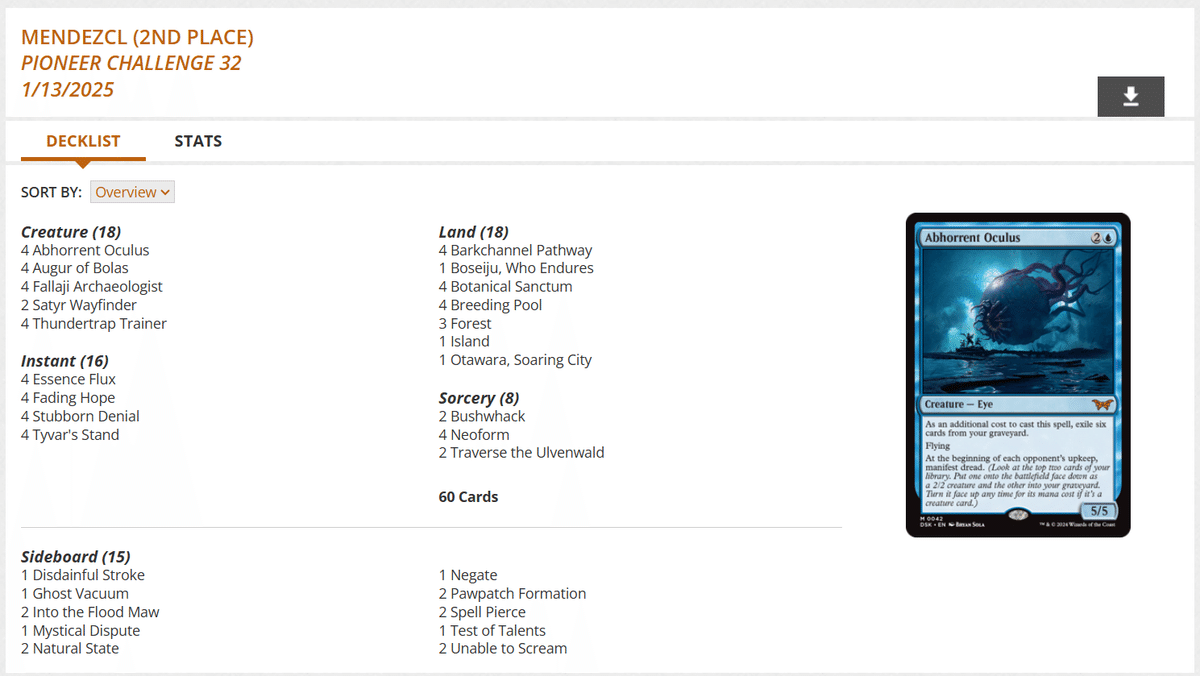

話を戻して、そこで「シミック眼魔」というデッキを作って予選本番に向け調整を続けていたが、視聴者の方によりMagic OnlineのChallengeイベントに持ち込まれ、入賞。

その後も優勝→準優勝と立て続けに結果を残し、もはや奇襲は見込めないレベルに活躍した。

3大会連続好成績。

出てしまったものは仕方がないので、もういっそ旬の内に出し切っておこうという経緯で執筆。実際の予選では使うかはわからないし、今後のトーナメントシーンに食い込めるほどのパワーがあるかも不明である以上、今が最大値の可能性も高い判断。

今回はデッキ解説というよりコラム的な内容で、プロと呼ばれるような人たちのデッキ制作に際するアプローチの掛け方を伝えたい。

経緯

まず予選ウィークエンドとは「アリーナチャンピオンシップ」の出場権が得られるイベントで、このアリーナチャンピオンシップはMTGアリーナ上で行われるイベントの中では最上位に位置するもの。

32~48名ほどしか参加できず、優勝賞金500万円弱、プロと呼ばれる人間でも狙って参加できるものではない、狭き門。僕も1回しか参加できたことがない。

予選ウィークエンドは毎月開催されており、一定の条件を満たせば誰でも参加できる。手ごろな資料が見当たらないので自作。見づらいが存在する情報を全て詰め込むとこうなる。

フォーマットは毎月異なっており、多種多様なフォーマットで開催。そして2025年1月のフォーマットは「エクスプローラー」に決まっている。

上記の通り、僕は先月の予選で好成績を残したため、今回の予選には2日目から参加できる。アリーナチャンピオンシップは狙える機会が非常に限られるイベントであるため、エクスプローラーに注力することを決めた。

エクスプローラー(パイオニア)

エクスプローラーはMTGアリーナ限定のフォーマットで、テーブルトップではパイオニアに相当する。アリーナは2018年9月から正式サービスがスタートしているが、MTG自体は30年の歴史を持つゲームであるため、カード実装が追いついておらず、アリーナ上には存在しないカードが大量にある。パイオニアにおいても例外ではなく、同じようなカードプールを使えるのだが、差異が生じており、それに伴って名称変更を余儀なくされている。

しかしウィザーズもこの2つを可能な限り近づようとする努力はしており、直近ではパイオニアマスターズというアリーナ限定セットがリリースされ、現在のパイオニア環境を実現するためのカードデータは99.95%が実装されたと発表。

試しにパイオニアのデッキを上から順に10個ほど作成して遊んでみたが、確かに存在しないカードは現状ではほとんどないように思えた。(0ではない。)

ともあれ、現状両者の差異はほとんど存在しないため、便宜上これ以降はフォーマットの呼称をパイオニアで統一する。

普段積極的にプレイすることのないこのフォーマットに取り組むにあたり、直近のパイオニアのデッキを探ってみた。多くのトーナメントプレイヤーがそうするように、MTG GOLD FISH(有志によるデッキ情報サイト)で直近のトーナメント結果を確認。

ラクドスミッドレンジ、果敢アグロ、セレズニアカンパニー、5色ニヴ、イゼットフェニックス、緑単、奇怪な具現、アゾリウスコントロール。多少の新顔はあれど、最後にパイオニアをプレイした時と変わらずの面々。このフォーマットにはローテーションが存在しないため、よほどのことがない限り環境が刷新されるようなことはない。すなわち、一際強力なカードが出るか、禁止が出るか。

フォーマットの性質自体は好みの問題。同じデッキを長く使えるというのも魅力の一つ。ただプロツアーや地域チャンピオンシップで定期的にこのフォーマットをやり込むため、毎回同じことをするのは個人的に少し退屈だった。

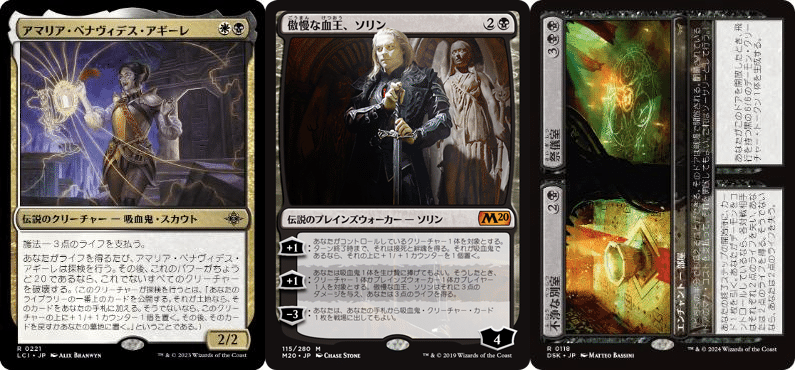

直近は比較的変化が起きている方である。2024年8月に2種類の禁止カード(《アマリア・べナヴィデス・アギーレ》 と《傲慢な血王、ソリン》 )が制定され、『ブルームバロウ』では果敢系デッキが大幅強化、『ダスクモーン:戦慄の館』で登場した《不浄な別室+祭儀室》は黒系のミッドレンジデッキを大幅に強化し、様々な派生デッキを生み出した。最終的にはラクドスミッドレンジがこの部屋エンチャントを取り込み、黒系ミッドレンジ界の覇権を手中に収めた。

『ダスクモーン:戦慄の館』は近年でも群を抜く良セットで、使い甲斐のあるカードが沢山ある。パイオニアにおいても様々な変化をもたらした。

《奇怪な具現》デッキは各種《大主》で大幅アップデート。もはや別物と言っても差し支えないデッキに生まれ変わった。

前述の王者・ラクドスミッドレンジも《不浄な別室+祭儀室》《逸失への恐怖》でアップデート。ますます消耗戦に強くなっている。

《ベイルマークの大主》によりミッドレンジプランが強化されたパルヘリオンコンボはアブザンからマルドゥに変化。コンボをちらつかせながらのミッドレンジプランが一層強力になっている。

境界土地も多くのデッキのマナベースを改善した。パイオニアにはギルドランドや3色サイクリング土地があるので指定の基本土地タイプの条件も満たしやすい。

1セットがもたらす変化量としては十分過ぎるほどのボリュームではあるが、疑問もある。「ヤツ」がいない。ダスクモーンと言えばの、あのカード。スタンダードでもモダンでも活躍する「ヤツ」。

《忌まわしき眼魔》。同セット文句なしのトップレアであり、ダスクモーンのパックを開封する際は否が応でも脳裏をよぎる。実績抜群、カードパワーは疑いようがないはずだが、このフォーマットでは姿を見せていなかった。

前述の通り、このフォーマットは定期的にやり込む機会があり、過去に触れたデッキを再び手に取って経験値を活かすのも良いが、もっと積極的に挑戦したい思いもある。約1か月弱取り組む期間があったため、せっかくなのでこのカードにトライすることにした。デッキ構築もカードゲームの魅力の1つ。元あるデッキの枠組みを動かして最善手を探るのも良いが、1からの構築も醍醐味だ。

眼活

まず初めに着手したのがエスパー眼魔。

3マナ以下のリアニメイト対象として《大牙勢団の総長、脂牙》を組み込み、パルヘリオンコンボとのハイブリットを実現。各種墓地肥しでキーカードを探しつつ墓地を溜め、2軸で攻める。《未練残り》は両対応のリアニメイト呪文。美しい!早速実践。

痛い。

ハイブリットコンボがどうのこうの以前に土地周り事情が異常にシビア。3色のカードをガッツリプレイするため色マナの要求値が非常に厳しく、問題を解消するためにギルドランドや《マナの合流点》を多用せざるを得ない。そしてここまでしてもまだ事故る。よく勝手に死んだ。特に果敢アグロのデッキにはかなり分が悪い。回った時の気持ち良さは随一ですさまじい破壊力があるが、もう少し実戦的なデッキを目指したいと思った。

この経験から「3色以上で組むのは困難である」と判断。あり得るとしても3色目はゲーム後半に必要なカードをほんの数枚タッチする程度で、色マナの負荷には気を配らなくてはならない。この後は2色の各バージョンを順次テストしていくことに。

青白

スタンダードでも活躍しており、《眼魔》と《救いの手》を使うことに特化したカラーリング。このデッキは驚くほどパイオニア感が出ない。パイオニア範囲まで広げてもデッキに合うカードが全然ない。マナベースは飛躍的に良くなったが「だからなんだ」感が強い。

スタンダードバージョンでも言えることだが、このカラーリングはとにかくカードのクオリティが低いのが問題。《眼魔》と《救いの手》自体のパフォーマンスは飛びぬけて高いが、周りを構成するカードがイマイチ。

《失せろ》や《魂の仕切り》といった時間稼ぎのための除去カードの質が低く、ライブラリーを掘り進めるカードも平均的なもので、光るものがない。スタンダードなら良いが、パイオニアでは力不足感が否めなかった。

青黒

《致命的な一押し》《思考囲い》の2種1マナアクションが非常に好感触だったが、実際のところはただ青黒のデッキとして立ち回っているだけで《眼魔》としての良さを引き出せなかった。

モダンには《発掘》があり素晴らしいシナジーを見せるほか、《超能力蛙》というスーパーパワーカードが青黒である利点を引き立てる。パイオニアにはそれがない。ただ青くて黒いだけ。

カラーリングを選ぶ際はその色でなければならない理由を探したい。

青赤

青黒同様、青赤には《眼魔》である必要性を見つけられなかった。同じカラーリングに「イゼットフェニックス」が存在しているのが問題で、コンセプトが被っている状態でこの完成度を上回るのは至難の業。

唯一可能性を見出せたのはそのフェニックスとのハイブリット戦略だったが、墓地への依存度が増し、また色の性質上《安らかなる眠り》《虚空の力線》といった墓地対策エンチャントの対処が不可能であるため、弱点が肥大化してしまった。なんならサイドボード後は《眼魔》をサイドアウトしてしまう。

ここまでのカラーリングは、

・「呪文を唱えて墓地を肥やす」コンセプト

・「墓地対策の影響を強く受ける」デメリット

の2点でイゼットフェニックスと同等の性質を示し、その上でデッキパワー的にも下位互換になってしまっていた。

また「墓地を肥やすための呪文」という役割にデッキのスロットを圧迫されがちで、結果頑張って《眼魔》をプレイしても、除去をプレイされて即座に退場してばかり。除去されても帰ってくるフェニックスとは訳が違う。

理論的には除去された《眼魔》をリアニメイトすれば墓地肥しアクションと一貫性は取れる訳で、その観点では《救いの手》を持つ青白と《誰も置き去りにしない》を持つ青黒のリストはまだ良かった。

ただ一定数追放除去がプレイされている環境であるし、サイドボード後からは墓地対策の影響をより強く受けてしまう。結局「ちょっと弱いイゼットフェニックス」のようなデッキに落ち着いてしまう。

ここまでで「なぜパイオニアフォーマットにおいて《眼魔》が存在しないか」を理解できた。イゼットフェニックスというデッキの存在が大きすぎる。

イゼットフェニックスは自分でもプレイしてみて、かなり強いデッキだと感じた。ハッキリ言ってこれの劣化コンセプトではデッキの存在理由がなくなってしまう。別軸のアプローチが必要だと理解した。

青緑

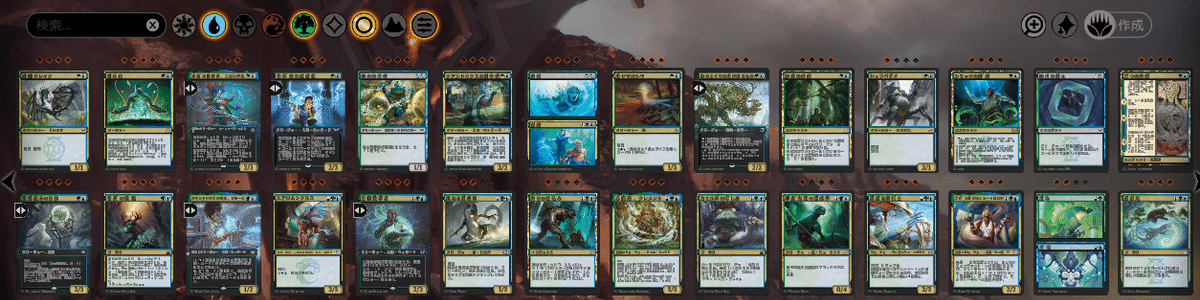

僕はカラーリングの強みを見つける際、よくマルチカラーのカードをチェックする。非常に手っ取り早く、その色でしか表現できない固有の要素を探り出せるからだ。MTGアリーナでは該当2色とマルチカラーのマークを押せばフィルタリングが容易。非常に便利な機能。

1枚1枚カードを探していく。何か《眼魔》を活かす固有の強みはないのか。現状わかっている問題は「出すことに専念し過ぎると出してもすぐに対処されてしまうし、イゼットフェニックスの下位互換になってしまう」ということ。プレイするためのカロリーが高すぎる。もっと簡単に《眼魔》をプレイする方法はないものか。

?!

あった。しかもめっちゃすぐ見つかった。《眼魔》を最小の消費でプレイできて、デッキスロットを圧迫しないカード。しかも墓地対策に影響されない。このカードであれば《考慮》や《選択》のような墓地を肥やすためだけのカードが必要なくなるので、イゼットフェニックスとはまったく別のアプローチとなり、差別化もできる。

《新生化》は、生け贄に捧げたクリーチャーが持つマナ総量に1を足した値のクリーチャーをデッキから直接戦場に出せるカード。

過去には《わめき騒ぐマンドリル》や《黄金牙、タシグル》のような「マナコストは高いが、軽くプレイすることが可能なカード」と組み合わせることでコンボされたこともある。これらをコストに《偉大なる統一者、アトラクサ》を繰り出すデッキが有名。

今回はこのアプローチの逆パターンで、「マナコストが低い代わりにプレイすることが難しいカード」を引っ張り出すカードとして《新生化》を用いる。

この工程が逆転することは2つの大きな意味が生じる。

1つは過程が存在しなくなること。マナコストの大きなクリーチャーを軽くプレイするためには何かしら条件が必要になることが多い。《マンドリル》と《タシグル》で言えば探査が必要になるので墓地肥やしの工程が必要。そのためコンボ達成までの必要カード枚数が多くなるし、デッキスロットを圧迫し、準備に必要なターンも長くなる。必要な領域も増えるので墓地対策も効いてしまう。

2つ目はコストの選択肢が広いこと。《マンドリル》や《タシグル》と異なり、2マナのクリーチャーならなんでもコストにできるのでカード採択の幅は無限にある。構築には労力を費やすが、この時間が醍醐味。《眼魔》と《新生化》以外の52枚は真っ新な状態なので、何をしたっていい。自由だ。カードリストを眺め、適したカードを検索する時間はいつだってワクワクする。

今回はその中から《新生化》獲得のアシストをしてくれるカードに絞った。具体的には《稲妻罠の教練者》《ファラジの考古学者》《ボーラスの占い師》。便宜上《新生化》の「捜索隊」と呼ぶことにする。

捜索隊はいずれも戦場に出た時ライブラリーをめくり《新生化》を探すことを目的としている。《新生化》を探したクリーチャーを生け贄に《新生化》をプレイし、キーカードである《眼魔》に繋げる。美しい!

ここまでで消費したデッキスロットは20枚。土地を20枚ほど入れるにしても、まだ20枚カードを搭載できる。

ここで過去に構築した他眼魔デッキの問題を思い出す。せっかくプレイした《眼魔》を除去されてしまい、苦労が水の泡になってしまう問題。これを解消しなければ良いデッキにはなれない。

解消手段として、シンプルに守ることにした。これまでのバージョンでも《呪文貫き》《思考囲い》《ロランの脱出》など眼魔をバックアップするカードは何枚か採用してきたが、こういったカードを入れすぎると《眼魔》のプレイそのものに支障をきたすためあまり多くの枚数を採用できず、結局上手くかみ合わずに《眼魔》を除去されていた。しかしながら今回のシミックバージョンは少ない枚数で《眼魔》へのアプローチが完了しているため、大量のバックアップカードを採用することができる。

青緑のカラーリングは除去カードがあまり存在しないため、相手のクリーチャーに触れる手段は多少採用したい。自分の《眼魔》を除去から逃がすのにも有用で、攻守両面での活躍が望める。

また小テクとして《眼魔》で戦慄予示した呪文を手札に戻せるので、戦慄予示を行う際手札に戻したいカードがあれば優先して伏せると良い。

《眼魔》を単体除去から逃がすのが主な用途だが、一度追放してから場に戻すので、捜索隊の能力を使い回せる。《新生化》がなかなか見つからなくても《消えゆく希望》と合わせて繰り返しライブラリーを掘ることで、いつかは辿り着ける仕組みになっている。

また《消えゆく希望》同様《眼魔》の戦慄予示とシナジーがあり、パーマネントカードであれば一度追放することで場に出せる。捜索隊の再利用はもちろんのこと、土地を対象にしてマナブーストしたり、《声も出せない》のようなエンチャントをプレイすることも可能。

《眼魔》と組み合わせることで非常に強力なカウンターになる。非《眼魔》時でも1ターン目の《思考囲い》や3ターン目の《鏡割りの寓話》《不浄な別室》を打ち消せるので思っているよりも取り回しが良い。

他3種にはない「破壊不能」と「サイズアップ」が魅力。クリーチャーをしっかり展開してくるデッキ相手には地上の戦慄予示の攻撃は通りづらいため、基本は《眼魔》でのみダメージレースを行う。都合、リーサルターンが早まるという観点で有用。その他、《至高の評決》のような圧倒的な性能の除去を耐えることもできるので、固有の役割を有している。《ドロスの魔神》のような大型の飛行クリーチャーを突破するのにも有効。

他にも《呪文貫き》《とんずら》《タミヨウの保管》など候補があるので、適性枚数含め、今後煮詰めていく部分。

これらのバックアップカードも捜索隊で探し出すことができるので、デッキの一貫性が徹底されている。ザ・コンボデッキ。

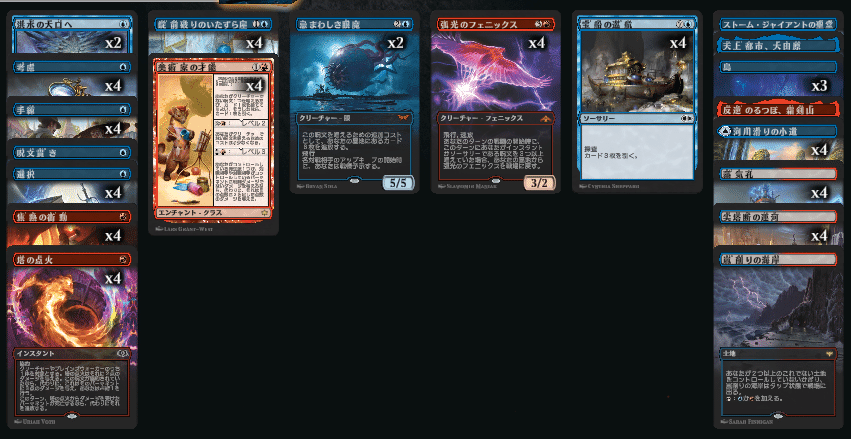

無限に思えたデッキスロットも残りわずか。Sparky相手にテストプレイを繰り返した結果、《新生化》のコストが足りずに事故負けすることが多いと感じたので、墓地肥やし要素として《サテュロスの道探し》を追加。他の2マナ群を探し出せる《考慮》と悩んだが、結論は出ていないので部分なのでぜひ自由に試してみてほしい。配信中何度か《錠前破りのいたずら屋》を提案されたが、個人的にはあまり良くないと感じた。4枚切削は魅力的だが、《新生化》コストのクリーチャーとして出し直す際は系4マナかかってしまうので、マナ効率が極めて悪い。

最後の仕上げとして、捜索隊の能力が外れてしまう問題の緩和に着手。コンボの軸はクリーチャーなのに拾うカードはそれ以外ということで、矛盾を引き起こしていることに起因する。

捜索隊の仕事は「《新生化》を探しに行くこと」であるため、極論外れても問題がなく、「占術3しただけだから」と強がることも可能ではあるが、もちろん拾えるに越したことはない。この問題を緩和すべく、土地の枚数を切り詰めて土地サーチカードを採用することにした。

直近でスタンダードのカワウソコンボに打ち込んだ時期があったので、そこでのノウハウが役立った。あのデッキも一定数クリーチャーを搭載しながら《稲妻罠の教練者》の能力を外したくないという、わがままなデッキだった。マジックは使い回しの効くセオリーが多々あるので、経験が強みになりやすい。過去の挑戦も活きてくる。

定番の《薮打ち》はシミックカラーにおける貴重な除去だが、格闘は《眼魔》ぐらいでしかできず、《眼魔》は出てしまいさえすれば除去の必要性が薄まるレベルの支配力を発揮するため、《眼魔》を出すことに貢献できる《ウルヴェンワルド横断》と分けて採用することにした。

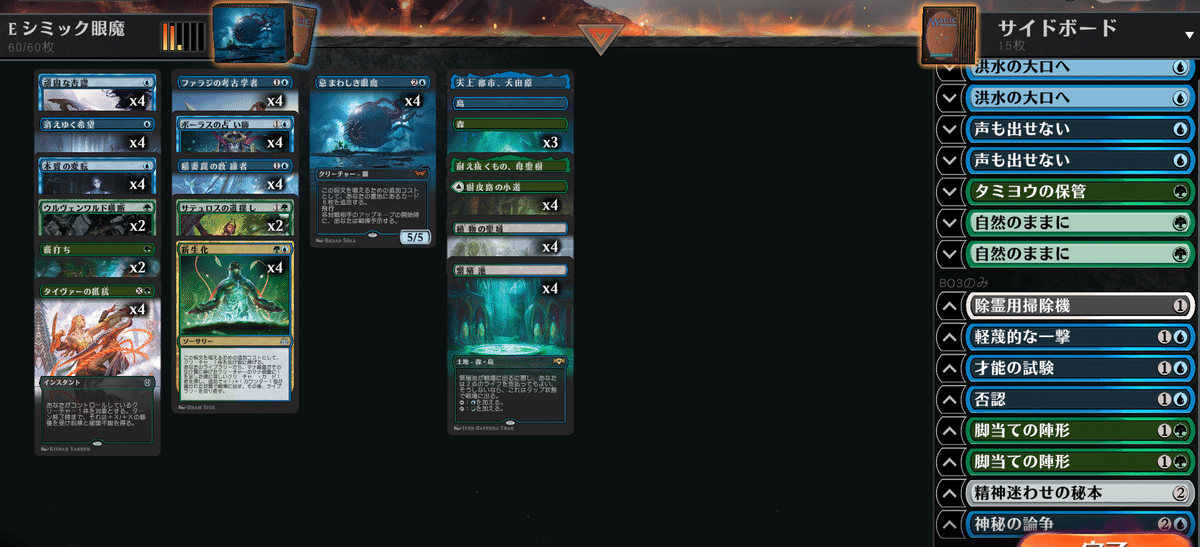

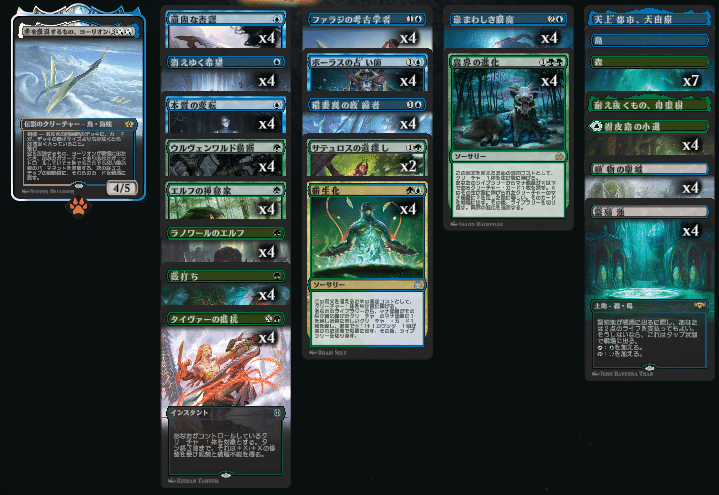

そうして完成したリストが以下。

サイドボードはまだまだ粗削りで、新しいデッキタイプのため得意・不得意の相手もよく理解しておらず、幅広い相手に対応できるよう様々なカードを組み込んでいる。おそらくこれからもっとブラッシュアップされていく部分になると思う。

今後の展望

新しいタイプのデッキなので、細部を整えていくだけでもどんどん良くなっていく。伸びしろはまだまだある。

なんなら現状の構築方針がベストとも限らず、別軸の進化を目指すことも可能。例えば更なるアプローチとして、《新生化》と同じ役割を果たすカードに《異界の進化》がある。

過去アブザンパルヘリオンで《大牙勢団の総長、脂牙》をサーチするのに用いられていた実績のあるカード。《眼魔》を出すことを優先するならバックアップカードの枚数を減らし、このカードを5枚目以降の《新生化》として採用するのも良い。

またこのカードはコストにしたクリーチャーのマナコストに「2」を足したクリーチャーを呼び出せるので、1マナのマナクリーチャーからこれをプレイすることで2ターン《眼魔》すら可能。未曽有のブン回りルートもある。

ただこれらを搭載していくといよいよデッキスロットが限界。直近のテストでは「いっそヨーリオンを相棒にして80枚だ!」と狂気の検証も行ったが、しっかり弱かった。手札の偏りが凄まじく、えげつない事故を引き起こす。失敗例だが、これもまたトライアンドエラー。ここまでにも沢山の失敗があった。しかしそこで得られた経験が成功を生んでいる。

その他、更なる派生としてやってみたいのが《集合した中隊》のアプローチ。

《中隊》で《眼魔》にアクセスできるのはもちろんのこと、《死霧の猛禽》や《棲み家の防御者》といった変異ギミックを組み込み、戦慄予示のバリューを高めてみたい。1度の戦慄予示で得られるリソースの期待値が高まるため、《眼魔》を守るアプローチからよりアグレッシブな方向性でデッキを伸ばせる可能性があると考えている。《ラノワールのエルフ》+《異界の進化》+《集合した中隊》といった構成を想定。

ただこの構想には大きな問題があり、なんと《死霧の猛禽》と《棲み家の防御者》が両方エクスプローラーにない。エクスプローラーは99.95%パイオニアらしいが、0.05%分漏れてしまった。

パイオニアマスターズの収録は直近のトーナメントの結果に重きを置いているため、変わったデッキを考えるとこういった問題に直面してしまう。残念ながら今回は見送り。

デッキを考えていると、新しいカードや構成が思い浮かび、どんどん試したくなる。

強くなくとも、なかなか上手くいかずとも、そこに取り組んでいるこそがデッキ構築の醍醐味だと思う。

トーナメントマジックに従事していると時間に追われ、結果を求めて手ごろなメタデッキに手を出してしまいがちだが、こうした楽しみ方は忘れないようにしたい。エンジョイ。

終わります。