世界選手権に向けたディミーアミッドレンジ調整録

こんにちは。原根健太です。

先日の世界選手権2024への参加に伴い、使用したディミーアミッドレンジについての記述です。最終順位は10位で惜しくもTOP8とはなりませんでしたが、自分では満足のいくリストを作り上げることができたため、今回その調整録を記します。

今回は記事公開の速度感を重視し、過去に投稿した記事ほど時間コストをかけず、要点のみを綴った簡潔なものになりますのでご了承ください。

使用デッキの選定

まず前提として、僕は現在競技シーンの最先端に身を置きながらも、取り組み自体はややカジュアル寄りで、大会でも好きなデッキしか使っていない。「強いと思うデッキ」よりも「使っていて楽しいデッキ」を選ぶことを優先している。

過去所属したプロリーグにおいて、約2年間勝利に徹する取り組みを行った結果、自分の中での価値観に変化が生じ、以降は楽しくマジックをプレイしたいという気持ちが強くなった。今はその気持ちに従っている。

今大会で言えば、練習期間中に最もデッキパワーを感じたのはグルール果敢だが、自分では1ゲームもプレイしなかった。好みのデッキではなかったため、一瞬たりとも使用を検討していない。

自分の好みにマッチしていて、最もパフォーマンスを発揮できそうなデッキを探し、最終的にディミーアを選択した。

今年5月のチャンピオンズカップファイナルでもエスパーミッドレンジを使って優勝したが、僕は「クロックパーミッションチックなミッドレンジ」という激狭分野を得意としており、このデッキタイプの立ち位置が良い時は勝ちやすい傾向にある。プレイヤーズツアー名古屋2020のバントスピリットの時もそうだった。すなわち、いずれの環境においてもまずはこの手のデッキのポテンシャルを図ることが自分にとっての最善手になりつつある。

ちなみにもう1つの使用候補はティムール果敢ことカワウソコンボ。

ディミーアとデッキの方向性はまったく異なるが、自分の好みにもいくつか軸があるので、このデッキは大いに"アリ"。使っていて非常に楽しいデッキで、是非とも世界選手権の舞台で可愛いカワウソたちを活躍させたかったが、前述のグルール果敢に絶望的に勝てず断念。調整チームメンバーとの対戦ではマッチ単位で0勝8敗を記録。楽しさ優先ではあるが限度もある。

調整過程ではその他のデッキにも時間を費やしたが、本題から逸れるので割愛。端的に、良くなかった。主に版図ランプや白系ミッドレンジ、ゴルガリミッドレンジが該当。

ちなみに、事前のメタゲーム想定は以下の通り。

25% グルール果敢

10% ゴルガリミッドレンジ

8% ディミーアミッドレンジ

8% 白系ミッドレンジ

8% アゾリウス眼魔

8% ジェスカイ召集

8% 版図ランプ

25% その他

グルール果敢とゴルガリミッドレンジのみ具体的な数値の想定をしており、8%に置いているものは「大会中1回ぐらい当たるだろう」というぼんやりした想定。細かすぎる全体想定は不要と考えている。どうせ当たらない。

そして実際の世界選手権のメタゲームブレイクダウンは以下の通り。

ディミーアミッドレンジとアゾリウス眼魔が思っていたよりもずっと多く、調整チームメンバーの平山しか使わないと思っていたカワウソコンボが平山以外に8人もいた。Sanctum of Allというチームの面々が揃って選択したようだった。同じくチームデッキで言えばHandshakeのディミーアデーモンが際立っている。メタゲーム予想など得てして当たらないものだが、とはいえ自身が選択したディミーアミッドレンジ的には問題が生じるほどの内容ではなかったと言える。

使用デッキ

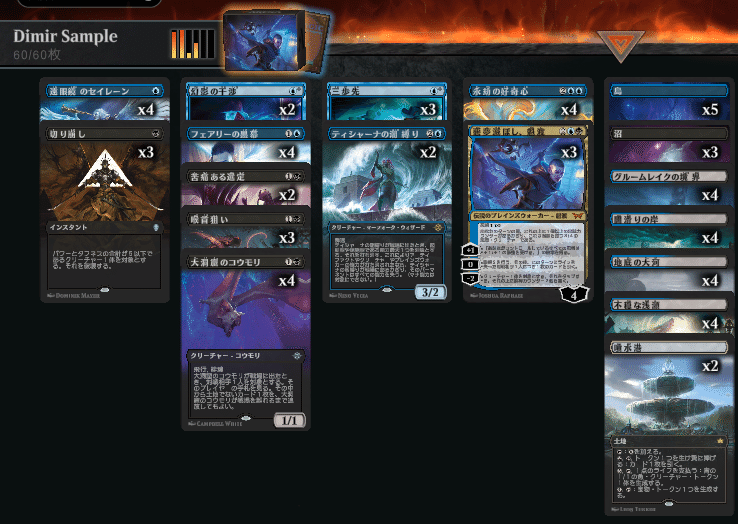

本番で実際に使用したデッキリストは以下。

※アリーナインポート用のデッキリスト。日本語でエクスポートしたらルビでとんでもないことになったので英語で置いておきます。

Deck

3 Spyglass Siren (LCI) 78

2 Cut Down (DMU) 89

2 Phantom Interference (OTJ) 61

4 Faerie Mastermind (MOM) 58

3 Azure Beastbinder (BLB) 41

1 Anoint with Affliction (ONE) 81

3 Go for the Throat (BRO) 102

4 Deep-Cavern Bat (LCI) 102

1 Shoot the Sheriff (OTJ) 106

2 Three Steps Ahead (OTJ) 75

4 Preacher of the Schism (LCI) 113

4 Enduring Curiosity (DSK) 51

2 Kaito, Bane of Nightmares (DSK) 220

5 Island (THB) 251

3 Swamp (THB) 252

4 Gloomlake Verge (DSK) 260

4 Darkslick Shores (ONE) 250

4 Underground River (BRO) 267

3 Restless Reef (LCI) 282

2 Drannith Ruins (MAT) 50

Sideboard

1 Disfigure (BRO) 91

1 Ghost Vacuum (DSK) 248

2 Disdainful Stroke (SNC) 39

2 Negate (ZNR) 71

2 Anoint with Affliction (ONE) 81

1 Nowhere to Run (DSK) 111

2 Tishana's Tidebinder (LCI) 81

3 Sheoldred, the Apocalypse (DMU) 107

1 Kaito, Bane of Nightmares (DSK) 220

『ダスクモーン』における強化点

前環境から根強い人気を誇るディミーアミッドレンジは『ダスクモーン:戦慄の館』で登場した《永劫の好奇心》《悪夢滅ぼし、魁渡》により大幅強化。

両カードは《遠眼鏡のセイレーン》《フェアリーの黒幕》《大洞窟のコウモリ》といった軽い飛行クリーチャーを持つディミーアミッドレンジと非常に相性が良く、押しつけの強さが一気に増した格好。

逆に言えば押しつけ"のみ"が伸びたため、守備力は現状維持。むしろ新規カード2種は攻勢時に力を発揮するタイプのカードであるため、これらのカードを活かす構成にするため脆くなったとも言える。

攻めのイニシアチブを握る上で重要な先手後手の決定権は50%でしか得られないし、グルール果敢のような自分よりも遥かに攻撃的なデッキも環境には存在するため、いかにして攻守のバランスを取るかが現環境のディミーアにおけるテーマになると感じた。

とは言えデッキの細部に及ぶチューニングは最後に行うべきことなので、まずはダスクモーンの強化点を最大限発揮できそうな、自分都合のリストを構築してテスト開始。

スタート地点

《魁渡》と《永劫》を活かしやすくするために軽い飛行クリーチャーは最大枚数採用しつつ、ディミーアの得意戦略である「除去・打ち消しで構えてハメる」を実行しやすいリストを構築。

扱いやすく、版図ランプやゴルガリミッドレンジなど与しやすい相手にはすこぶる強かったが、やはりというか、自分より攻撃的なデッキ、主にグルール果敢に対して良くなかった。

対グルール果敢

《切り崩し》を筆頭とした除去カードも多く採用していたが、自身のクリーチャーサイズが小さすぎるため、盤面の優位性が常に相手側にあった。基本的なクリーチャーサイズが負けているので、言ってしまえば相手側のクリーチャーすべてが除去対象。除去によるトレードを繰り返しているだけで一向に有利にならない。ただカードをプレイしているだけ。

アグロの筆頭であるグルール果敢はアドバンテージ能力にも優れており、単純な除去戦略では優位性を築けない。

また2マナの除去を1マナのクリーチャーに対してプレイしたり、《亭主の才能》の護法によりさらなるコストを求められたり、そうした手間を重ねているうちにライフを奪われ、追い詰められてばかりだった。

アグロデッキに対する除去カードは入っていればいいという訳ではなく、「いい場面」でプレイすることができて初めて価値を発揮する。プレイできればなんでもいい訳ではない。

現状の《魁渡》《永劫》を活かすリストは中速~低速のデッキに対して極端に強く、高速のデッキに対しては大きく劣ることがわかる。僕のミッドレンジデッキにおける信条として、全てのデッキ相手の勝率を50%前後担保するというものがあり、現状これからは逸脱している。バランスを見直していくことにした。

目下の課題である対アグロを改善する上で最も意識したいのは、前述の通り「除去をいい場面でプレイできること」。

現在アグロとして主流なデッキは《巨怪の怒り》のようなコンバットトリックを使用するものであり、対応する側はこうした呪文を有効に使わせない・リスクを伴わせることが求められる。

《遠眼鏡のセイレーン》のような貧弱なクリーチャーばかりを使っていては、こちらから動かない限りアグロ側にこうした呪文をプレイさせることはできない。クリーチャーの肉質を改善することが必須になる。

改善①:《分派の説教者》

まず手始めに、《分派の説教者》。

黒いミッドレンジの中堅クリーチャーとして筆頭候補に挙げられる1枚。攻守両面での活躍が望め、バランス取りという観点では実に適任。ゴルガリなどのカラーリングでは《グリッサ・サンスレイヤー》や《名もなき都市の歩哨》といったより肉質の良いクリーチャーが選択肢に入るが、ディミーアなら《分派》が最上位となる。

対抗馬として挙がるのが、ダスクモーンからの新戦力である《止められぬ斬鬼》。パイオニア環境でも使われる注目のパワーカードだが、今回の「対アグロ改善要件」では《分派》の方が勝ると判断した。理由は以下。

復帰能力を持っているが、麻痺カウンター2個は思っているよりも重い。アグロデッキ相手では間に合わないこと多々。

ライフを半分にする効果は一見すると強力だが、意味のないシチュエーションも多い。特にアグロ相手は無視されがち。分派のトークン生成能力の方が有益。

《切り崩し》や《塔の点火》の対処範囲に収まってしまう点がゲームに影響を与えやすい。特に赤系アグロ相手は《塔の点火》で済まされてしまうと《抹消する稲妻》や《焦熱の射撃》を温存されるため、後続の《分派の説教者》や《黙示録、シェオルドレッド》を対処されやすくなる。

《分派》4枚の枠で3:1、2:2、1:3のスプリットも考えたが、調整の結果性能に差があり過ぎて1枚たりとも枠を譲りたいと思えなかった。1枚でもプレイしてしまうと《塔の点火》を有効にプレイさせてしまうため《抹消する稲妻》や《焦熱の砲撃》を消費させられない。

他のデッキの場合はわからないが、少なくとも《黙示録、シェオルドレッド》と併用するプランにおいては質の高い除去呪文を要求するためにも《分派》をなるべく多くプレイすべき。

改善②:《群青の獣縛り》

次に、《群青の獣縛り》。

このカードはブルームバロウ環境で晴れる屋にて開催されたスタンダード神決定戦で存在を知ったカードで、リミテッドではよくプレイしていたが、同大会を優勝したディミーアネズミをプレイしたことで構築レベルのカードだと理解した。

クリーチャーを主体として戦うアグロ~ミッドレンジ相手に優れ、使えば使うほど味がする良カード。使ったことがない人は是非試してみてほしい。

カードのイメージとしては「置き除去」で、序盤あまりインパクトを出せないディミーアの2ターン目のマナを有効活用できる。

現在のスタンダードは3マナ域に強力なクリーチャー陣が多く存在しており、《獣縛り》は2ターン目の展開でそれらを牽制できる。

このカードの難点として、パワーが1しかなくダメージレースではあまり役に立たないという問題があったが、今回デッキの核となっている《永劫》と《魁渡》がこの問題を解消し、1点でも良いので攻撃が通ることに価値を与えられるようになった。

守備性能が高く《永劫》と相性の良いカードを見つけられたことも非常に大きく、アグロ相手は《遠眼鏡のセイレーン》や《フェアリーの黒幕》をサイドアウトしたいが、これらを抜いてしまうと当然《永劫》や《魁渡》も上手く使うことができない。《魁渡》は合わせて抜いてしまってもいいが、《永劫》まで抜くことは入れ替え枚数的にも現実的ではないし、デッキの強みは完全に失われてしまう。《大洞窟のコウモリ》と合わせて2種7枚、プランを成立させる上で適正な枚数を担保できたことは大きな収穫だった。

珍しいカードで使ったことがない人も多いと思うので、いくつかTIPSを紹介。

能力を無効にできる範囲はクリーチャーの他にプレインズウォーカーとアーティファクトがある。《大天使エルズペス》《ヴェールのリリアナ》《悪夢滅ぼし、魁渡》《ウラブラスクの溶鉱炉》あたりをよく無効にする。このカードのお陰で《溶鉱炉》に押し切られてしまうケースは格段に減少。ちなみに《魁渡》を無効にすると特殊なルールが絡み、最終的には「相手ターンのみ、能力を使用できない3/4のクリーチャー」になる。詳しい理由は割愛。世界選手権の際も正しい裁定をもらうのに非常に苦労した。

クリーチャーのサイズを2/2に下げられるため、ゲーム後半の《切り崩し》や《見栄え損ない》が腐りづらくなる。

《傲慢なジン》や果敢能力持ちのクリーチャーの能力を無効の対象にすることで、対戦相手の方から動き出すことを要求でき、戦闘を有利に進められる。

改善③:《ドラニス遺跡》

上記変更を施したことで、併せて手を入れたポイントがある。無色土地の枠である。

この意味不明な土地の存在をご存じの方はどのぐらいいるだろうか。無色土地枠には《ミレックス》《噴水港》という鉄板カードが存在する上、この《ドラニス遺跡》は『機械兵団の進軍:決戦の後に』という存在感が非常に薄いセットにしか収録されていないため、認知されていないことも多い。世界選手権で対戦したすべてのプレイヤーにもテキストを確認された。

ディミーアは色マナが非常に潤沢なデッキで、土地枚数は25枚前後としたいが、色マナ自体は23枚で事足りてしまう。都合2枚ほど無色土地によるバリューを狙っていける訳だが、個人的には《ミレックス》も《噴水港》もこのデッキには合っていないと感じた。最初に載せた《三歩先》や《ティシャーナの潮縛り》がメインデッキから多く採用されたクロックパーミッション色の濃いバージョンなら良いが、《分派》を採用しタップアウトで動くことの多くなった現在のバージョンでは起動機会に恵まれない。何か代わりになる土地はないかと他の無色土地を探し始め、《魂の洞窟》《爆発域》《解体爆破場》と順々にテスト。その中で最もしっくり来たのがこの《ドラニス遺跡》だった。

前述の通り、ディミーアは《永劫》や《魁渡》と高相性であることと引き換えに貧弱なスタッツのクリーチャーが多く、またキルターンが早いデッキでもないので、高い確率でロングゲームを行うことになる。その結果、ゲーム後半にも《遠眼鏡のセイレーン》のようなクリーチャーをプレイすることになり、《永劫》が場にあればいいが、無い場合は戦力になりづらい。《ドラニス遺跡》はこの問題を緩和することができ、3/3飛行はゲーム後半でも十分な戦力。《大洞窟のコウモリ》であれば3/3飛行絆魂。

そしてデッキ内でこのカードと最も相性が良いのが《分派》で、ライフ劣性時に生み出す絆魂トークンを片っ端から3/3に変換可能になる。世界選手権でフィーチャーされた試合では獅子奮迅の活躍を見せているため、ぜひ以下のビデオを見てほしい。今回取り組んだ改善点が躍動し、練習の成果が最大限発揮された格好だ。

▼第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 DAY1(ドラフト&スタンダード) - マジック:ザ・ギャザリング(3:39:02~)

《ドラニス遺跡》の強化条件は人間以外の種族であることだが、《復活したアーテイ》ぐらいしか採用圏内の人間はいないので、ディミーアにおいては噛み合いが非常に良い。

サイズの上がり幅を一覧化してみるとゲームへの影響度が非常に高いことがわかる。まだ使ったことがない人はぜひ体験してみてほしい。

《遠眼鏡のセイレーン》 1/1 → 3/3

《フェアリーの黒幕》 2/1 → 4/3

《大洞窟のコウモリ》 1/1 → 3/3

《群青の獣縛り》 1/3 → 3/5

《分派の説教者》 2/4 → 4/6

《永劫の好奇心》 4/3 → 6/5

《悪夢滅ぼし、魁渡》 3/4 → 5/6

《不穏な浅瀬》 4/4 → 6/6

《ティシャーナの潮縛り》 3/2 → 5/4

《黙示録、シェオルドレッド》 4/5 → 6/7

※《分派の説教者》吸血鬼トークン 1/1 → 3/3

※《幻影の干渉》スピリットトークン 2/2 → 4/4

※《三歩先》コピートークン X/X

またTIPSとして、《ドラニス遺跡》はインスタントタイミングで起動できる。そのため、《大洞窟のコウモリ》に対してプレイされた《切り崩し》や2点火力を回避可能。能力の性質上発生しやすいので意識してプレイすると良い。

細かなカード枚数について

《遠眼鏡のセイレーン》3枚

アグロ相手には《セイレーン》《黒幕》《魁渡》をすべてサイドアウトするため、入れ替え枚数の都合、予めこれらの枚数を抑えておきたい。《黒幕》と悩んだ末、インスタントアクションであることを重視して《黒幕》を4枚残し、《セイレーン》を削減した。

《切り崩し》2枚、《苦痛ある選定》1枚、《喉首狙い》3枚、《保安官を撃て》1枚

正直各枚数にあまり正解はないと思っていて、以下の判断要素の中からザックリ決めている。

デッキリスト公開対戦のため、対戦相手に想定させるカードの種類を現実的な範囲で多くする。

複数枚引いた時に選択肢を持てるように種類を散らす。

サイドアウトを検討する際、相手ごとに残すカードの割合に選択肢を持たせる。

3つ目はわかりづらいと思うが、例えば同じ2マナ除去でも《苦痛ある選定》は《永劫の無垢》《永劫の活力》を追放できるので白系ミッドレンジやカワウソコンボに残せるし、《保安官を撃て》はアーティファクトクリーチャーを除去できるので《太陽降下》のあるコントロールデッキに残せるなど、使い分けが存在する。それ以外は《喉首狙い》が最も汎用性が高いので、この枚数が最も多くなる。

《島》5枚、《沼》3枚

正直ミスで、もし同じデッキで大会に出るなら変更したい。元々のリストで《セイレーン》や《三歩先》が多かったため《島》を多めに採用していたが、最終的な採用枚数を抑えたため、色事故のリスクを抑えるべく《沼》と1枚入れ替えたい。(誤差の範疇ではあるが。)

《沼》5枚のリストもあるが、3枚に削減したとは言え1ターン目に《セイレーン》をプレイする可能性のあるデッキなので、《三歩先》がプレイできないリスクも含め、青マナの削り過ぎも良くないと感じている。

サイドボード

《除霊用掃除機》1枚

想定していたメタゲームよりアゾリウス眼魔が多く、そして強かった。1枚はガードが低過ぎたので、増量したい。追加の《魁渡》が蛇足なのでここと入れ替え。ちなみに《掃除機》の2枚目→《魁渡》の3枚目の変更をサブミットの直前に行っていた。直前の変更は大方良くないものだが、今回も同様だった。人はなぜか同じ過ちを繰り返し続ける。

《見栄え損ない》1枚

追加の《切り崩し》でない理由は、カウンター5個以上の《ウラブラスクの溶鉱炉》トークンを対処できる可能性があることと、ミラーマッチで1マナ除去を残す際、《見栄え損ない》なら相手の《分派》の接死を無力化できる可能性があるため。

+1カウンターが1つ乗った《内なる空の管理人》や《僧院の速僧》を倒せないリスクもあり最後まで悩んだが、ミラーマッチの入れ替えに不安があったため、選択肢を持たせられるように1枚採用した。

《逃げ場なし》1枚

グルール果敢の《蛇皮のヴェール》と《亭主の才能》の護法無力化に有効。その他ミラーマッチの《魁渡》の呪禁も対策できる。とは言え2マナ支払っての-3修正はカード単体として性能が悪く、2枚目以降に価値が無いので1枚のみ。

《黙示録、シェオルドレッド》3枚

サイド後の対アグロの軸。《分派》と合わせて連打していくことで「いつかどれかが残る」ことを狙いに置いている。調整段階で《最深の裏切り、アクロゾズ》とのスプリットを提案されたが、否定的。グルール果敢は本当に強いデッキなので、1マナの違いが命取りだと思っている。《抹消する稲妻》の範囲内である点も良くないし、《焦熱の射撃》で対処された場合もタップインのラグが致命的で間に合わないことも珍しくない。対アグロを考える上では《シェオルドレッド》をなるべく多く使うことが最適と判断。

また《情け知らずのヴレン》もテストしたが、4マナのカードの着地までにリソースを吐き切ってしまっていることが多く、追加で除去を必要とする《ヴレン》は好ましくなかった。《抹消する稲妻》の範囲である点も悪く、対赤のサイドカードはタフネスが1違うだけで生存率が大きく変わってくる。

サイドボードプラン

※サイドボードの《魁渡》を抜いて《除霊用掃除機》を追加した想定

vs グルール果敢

OUT

-3 遠眼鏡のセイレーン

-4 フェアリーの黒幕

-2 三歩先

-2 悪夢滅ぼし、魁渡

IN

+1 見栄え損ない

+1 逃げ場なし

+2 苦痛ある選定

+2 否認

+2 ティシャーナの潮縛り

+3 黙示録、シェオルドレッド

《三歩先》をサイドアウトして《否認》をサイドインするのは違和感を覚えるかもしれないが、これは勝負ターンに起因。

対グルール果敢は4・5ターン目にダブルアクションを起こしてテンポ差を逆転するのが肝で、4ターン目の2+2の動きが非常に重要なため。3マナは重い。

vs ディミーアミッドレンジミラー

OUT

-X 切り崩し

-X 群青の獣縛り

-X 幻影の干渉

-X 苦痛ある選定

-X 保安官を撃て

-X 三歩先

-X 分派の説教者

IN

+X 見栄え損ない

+X 除霊用掃除機

+X 苦痛ある選定

+X 逃げ場なし

+X 黙示録、シェオルドレッド

明確に決めていない。相手の構成、1ゲーム目・2ゲーム目のゲームの決まり方など、その場の要因で大きく変化させる。同じ入れ替えをしたことは過去に1度もなく、今後も変化していく見込み。全マッチで1番難しい。

vs 版図ランプ

OUT

-2 切り崩し

-3 群青の獣縛り

-1 苦痛ある選定

IN

+2 否認

+2 軽蔑的な一撃

+2 ティシャーナの潮縛り

難しいことは何もない。ゲーム中も《分派》をタップアウトで出すかどうかぐらいしか分岐点がない。

vs アゾリウス眼魔

OUT

-2 切り崩し

-2 三歩先

-2 永劫の好奇心

IN

+2 除霊用掃除機

+2 苦痛ある選定

+2 ティシャーナの潮縛り

相手のリストに《静かなる広間這い》が3枚以上ある場合は《切り崩し》や《見栄え損ない》などの低コスト除去も全て入れる。代わりに減らすのは《永劫》や《分派》。

vs カワウソコンボ

OUT

-2 切り崩し

-1 保安官を撃て

-1 永劫の好奇心

-2 悪夢滅ぼし、魁渡

IN

+2 否認

+2 苦痛ある選定

+2 ティシャーナの潮縛り

ループ阻止用の《除霊用掃除機》は今のところ必要ないと考えている。《否認》と《潮縛り》で事足りる認識。

vs ディミーアデーモン

OUT

-2 切り崩し

-3 群青の獣縛り

IN

+1 苦痛ある選定

+2 否認

+2 ティシャーナの潮縛り

《潮縛り》は《強迫》で落とされず《祭儀室》を阻止できるカード。《ヴェールのリリアナ》にも有効。

vs ゴルガリミッドレンジ

OUT

-2 幻影の干渉

-1 分派の説教者

IN

+2 苦痛ある選定

+1 逃げ場なし

vs ジェスカイ召集

OUT

-3 遠眼鏡のセイレーン

-4 フェアリーの黒幕

-2 悪夢滅ぼし、魁渡

IN

+2 苦痛ある選定

+2 否認

+2 ティシャーナの潮縛り

+3 黙示録、シェオルドレッド

あまり意識していないのでクリティカルなサイドボーディングは行えない。

損失覚悟で相手のクリーチャーに除去を打って召集を妨害する戦い方になる。

白系ミッドレンジ

OUT

-2 切り崩し

-3 群青の獣縛り

-1 喉首狙い

IN

+2 軽蔑的な一撃

+2 否認

+2 苦痛ある選定

当日の成績

day1

ドラフトラウンド

R1 黒赤 ××

R2 赤緑 ×○○

R3 青緑(Ma Noah) ○×○

構築ラウンド

R4 グルール果敢 ○×○

R5 カワウソコンボ(平山 怜) ○××

R6 ディミーアミッドレンジ(Max Rappaport) ○××

R7 アゾリウス眼魔 ○×○

day2

ドラフトラウンド

R8 青黒タッチ赤 ○○

R9 青緑タッチ白(Ma Noah) ○×○

R10 白赤(Kai Budde) ××

構築ラウンド

R11 ジェスカイ召集(Willy Edel) ○×○

R12 アゾリウス眼魔 ○×○

R13 ディミーアデーモン(Simon Nielsen) ○×○

R14 ボロスオーラ ○×○

ドラフトラウンド 4-2

構築ラウンド 6-2

オポネントが足りず10位で終了。

納得のいくデッキリストを持ち込むことができたし、大会中のパフォーマンスも安定していたと思うので特に悔いもなし。良い体験ができて満足している。

同じリストをプレイした中村 修平は8-6(構築ラウンドは4-4)で31位。大会中に各デッキ相手のゲームプランをアップデートして意見交換しており、たまたま僕の方が利を享受しやすい状況だったので、逆もありえた。調整チームの中でもマイノリティ側(調整チーム11名に対し原根リストを使用したのは2名)だったので、精度の粗い部分が出てしまうのは仕方がないかなという印象。

世界選手権というフィールドで、自分の得意なデッキタイプで勝負できたのは幸運だった。なかなかない機会なので是非ともチャンスを手中に収めたかったが、ドラフト4-2構築6-2のスコアは自身にとって上出来の結果なので、これ以上を望むことはできない。

コロナ以後紙マジックが復活し、プロツアー・機械兵団の進軍からプロツアーシーンにも復帰。そこから継続参戦を果たし、今年は遂に世界選手権にも出場できた。

とはいえ特に余裕がある状況でもなく、現行のプロツアー制度は非常にシビアでいつ権利が途絶えてもおかしくない状況なので、取り組み方は変えずにエンジョイ精神を忘れないようにしたい。