【調査結果】社会資本に関するインターネット調査2021

土木学会事務局です。

4月に紹介した「社会資本に関するインターネット調査」。

土木学会と連携して、一般財団法人国土技術研究センター(JICE)様が実施したこの調査の結果が、JICE様のホームページで11月18日に公開されました。この記事では、調査報告書からポイントを抜粋して、調査結果を紹介します。

調査結果のポイント

全体的に高まる社会・生活への不安

社会・生活に関する不安度を問う設問では、前回調査(2017)と比較し、全体的に不安度が高まっています。

不安度が大きく高まっている項目が多いのは、「日本の経済成長・景気が悪化」などの活力・交流に関するもの、「災害が頻発・激甚化する」、「地球温暖化問題が進行する」などの安全・安心に関するものとなっています。

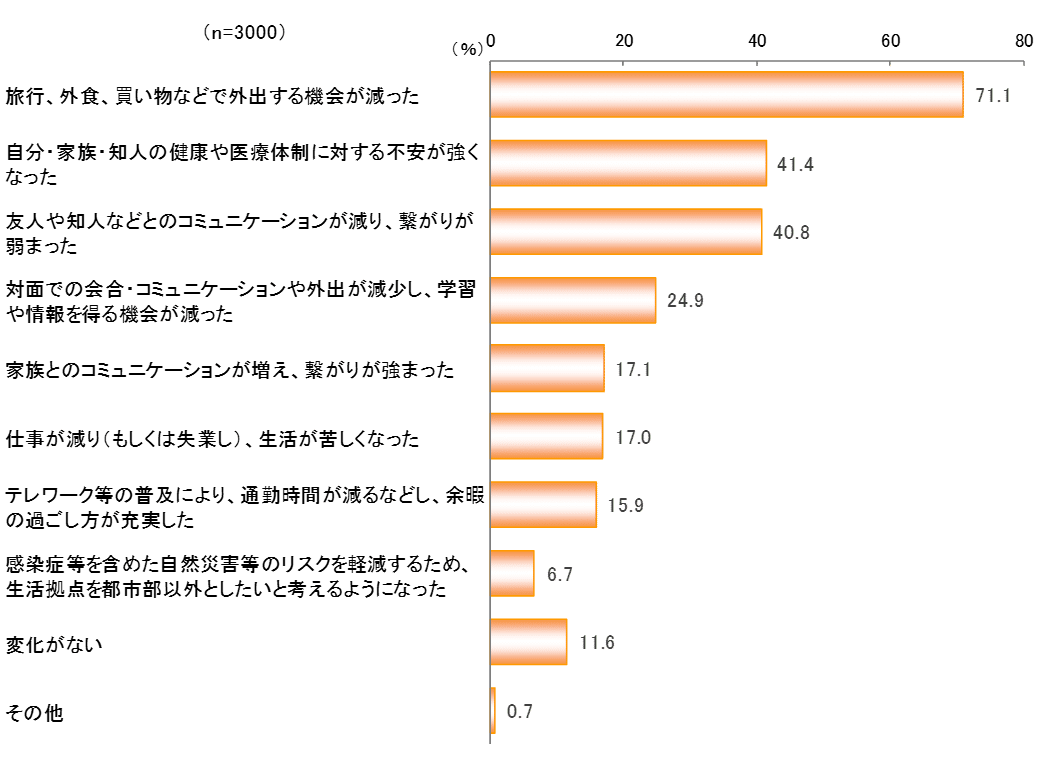

大きく変化する社会・生活環境と求められる変化への対応

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う変化に関する設問に、約9割の方が変化があったと回答されました。

これに象徴されるように、社会・生活環境の変化やそれに伴うニーズの変化は大きく、また、社会資本のあり方・保全・整備の進め方に関する設問では、「新型コロナによる変化への対応」(Q25)、「国土強靱化」(Q14)、「脱炭素社会実現への取組」(Q26)、「新技術の開発と導入」(Q27)など、近年、大きな変化のあった分野への対応について、6割~7割程度の方が肯定的な回答をされています。

地域により異なる意識

居住地域の社会資本具体分野別の充足度評価に関する設問や居住地域の将来像の予測に関する設問では、地域ブロック別・都市規模別で評価や意識が大きく異なっています。

中長期計画に基づく計画的で効率的な社会資本の保全・整備へのニーズの高まり

日本全体の社会資本の推進意向に関する設問では、全ての分野において、充足すべきとの割合が7割を超えています。

中長期計画・財源確保・計画的効率的推進の必要性に関する設問では、肯定的回答が7割を超え、前回調査と比較しても6.2ポイント増加しています。

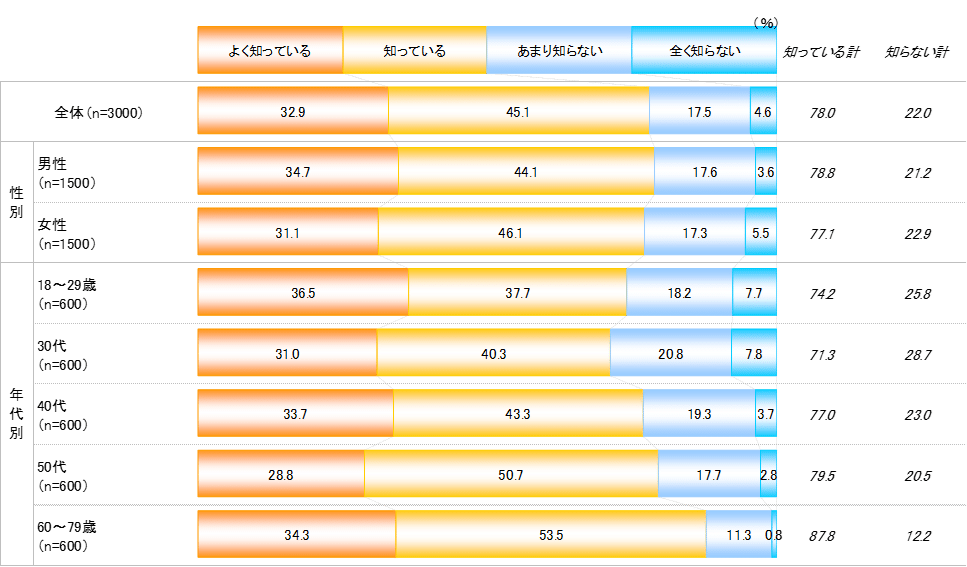

十分認知されていない社会資本をとりまく環境

社会資本の維持・管理の課題に関する認知は5割にとどまっています。

また、アメリカやヨーロッパ諸国などでの社会資本投資が増大していることに関する認知も3割程度にとどまっています。

前回調査と比較すると認知が高まっている項目もありますが、社会資本をとりまく環境はいまだ十分認知されていると言える状態にはないようです。

社会資本の維持・管理の課題に関する認知や日本の過酷な自然条件に関する認知【P22 Q31】は、若い世代のほうが、また、男性より女性のほうが認知率が低い傾向にあります。

公共の果たす役割への期待の高まり

居住地域のなるべき姿として、「社会的な課題解決を行政に依存する地域」を選択した割合が大きく増加しました(前回20.9%→今回30.4%)【P29】。

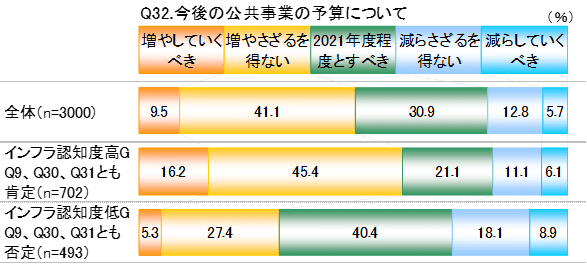

また、今後の公共事業予算の増減に関する設問では、「増やしていくべき」「増やさざるを得ない」を合計した割合が増加しています。(前回41.3%→今回50.6%)

さらには、「必要が生じた場合、土地利用などの私権が制限されるのは止むを得ない」との回答も大きく増加しました(前回37.9%→今回55.9%)

災害の激甚化、新型コロナウイルス感染症の発生、地球温暖化の進行など、個人だけでは対応困難な課題が山積する中、公共の果たす役割への期待が高まっているものと推測されます。

求められる社会資本のなるべき姿の具体像

「全体的に高まる社会・生活への不安」でも述べた通り、社会・生活への不安は高まっています。また、日本全体での社会資本は充足していないという意見が増加しています。

その一方で、分野別の社会資本の充足度は、少なくない分野で向上しています。

これは、社会資本整備が着実に進捗していることも一因と考えられますが、国民のなかで社会資本のなるべき姿の具体像がなく、全体的な不満はあるものの、具体の分野別社会資本については、何が不足なのかイメージできていない可能性があるのではと考えられます。

日本の将来に希望を与え得る社会資本

日本の全体的な社会資本の充足度評価(Q8、報告書p15)と日本の将来予測(Q36、報告書p24)との相関分析を行ったところ、充足度評価が高い人ほど、希望のある将来を予測している割合が高いことが明らかとなりました。

適切な判断を頂くためにも社会資本に関する課題等への認知度の向上が鍵

「維持管理等の重要度に関する設問(Q9)」、「諸外国でのインフラ投資増の動きに関する設問(Q30)」、「日本の厳しい地形・気候に関する設問(Q31)」の3つの問いすべてに「知っている」と回答したグループを「社会資本に関する課題等を認知しているグループ」、3つの問いすべてに「知らない」と回答したグループを「社会資本に関する課題を認知していないグループ」とし、、グループごとに、「全体的な社会資本の充足度評価」や「今後の公共事業費の増減の意向」などでどのような傾向が見られるか分析を行った結果、認知しているグループでは、「どちらともいえない」(判断保留)を選ぶ割合が全体より10~15%少なく、自らの認知している事実に基づき、充足度の判断をしっかり下していることが確認できました。

なお、認知しているグループにおいては、全体的な社会資本の充足度評価は全体平均と比較して高いにもかかわらず、今後の公共事業予算の増加にはより肯定的で、日本の将来予測はより悲観的という結果になっています。

これは、社会資本に関する課題等を認知しているグループは、現況の社会資本の充足度について一定の評価はしていますが、日本の将来を楽観しておらず、社会資本をより充足させていくべきと考えているのではと推測されます。

活力保持・成長を求められている日本の将来

「全体的に高まる社会・生活への不安」で述べた通り、社会・生活への不安は全体的に高まっていますが、日本の将来なるべき姿については、前回同様に、「活力を保持した日本」、「生産性が向上し、成長する日本」を選択した割合が合わせて約6割に及びました。

また、様々な価値観のグループを抽出し、相関分析も行った結果、日本の将来なるべき姿について、いずれのグループでも「活力を保持した日本」、「生産性が向上し、成長する日本」を選択した割合が合わせて5割を超えました。

■様々な価値観のグループ設定

Q3.社会・生活の動向に関する考え方等に関する設問のうち、「そう思う計」と「そう思わない計」のサンプル数に偏りの少ない設問を抽出し、抽出した設問をテーマ毎にとりまとめ、以下のグループを抽出

○ウ)仕事に打ち込み、出世することは良い

・【肯定】仕事を重視するグループ

・【否定】仕事を重視しないグループ

○オ)都市部、都市中心部で暮らしたい

・【肯定】都会暮らしに積極的なグループ

・【否定】都会暮らしに消極的なグループ

○キ)地域の活動には積極的に参加したい

○ク)政治、社会の動向に関心が高い

○ケ)社会に貢献する活動に取り組みたい

・【キ)ク)ケ)に肯定】社会参加に積極的なグループ

・【キ)ク)ケ)に否定】社会参加に消極的なグループ

○シ)公的サービスをより充実させるため、税金・料金などの負担を増やしてもよい

○ス)年金・医療制度のため、必要であればもっと負担をしてもよい

○セ)自分の生活は個々が守るべき、「公」は介入すべきでない

・【シ)ス)セ)に肯定】負担に積極的なグループ

・【シ)ス)セ)に否定】負担に消極的なグループ

○ツ)今後、自分や家族の収入は増えていく

・【肯定】収入予測が楽観的なグループ

・【否定】収入予測が悲観的なグループ

調査データ

なお今回のアンケート回答のデータは、研究者・研究機関等が新たに分析等を実施できるよう、EXCEL形式でJICEのホームページに掲載されています。

またJICE では今後、公開データ等を活用した、今後の社会資本のあり方に関する懸賞論文を実施する予定だそうです。(令和4年3月頃募集開始予定)。

調査結果を受けて

この調査結果は、現在土木学会で議論している「コロナ後の”土木”のビッグピクチャー」にも反映して、多くの方々との意見交換や議論を通じて、広くこの国や地域の、ありたい、望ましい未来の姿を描きたいと考えています。

いいなと思ったら応援しよう!