わたしが考える土木工学の50年の歩み ~闇夜の河川の水位予報~

山田 正

論説委員会委員長

中央大学

わたしは令和3年1月で満70歳を迎えました。大学生になってから50年ほどの時間が過ぎたということになります。この50年間の土木工学の歩みを顧みると、この分野が我が国の経済発展や人々の安全・安心に暮らす国造りに果たした貢献には計り知れないものがあると思っています。この貢献を数量的に表すことはもちろん可能ではありますが、人々の暮らし方が大きく変貌したという生活目線で見れば、それこそ革命とも言えるような、或いは明治維新による国の模様替えとほぼ同程度、もしくはそれ以上と言えるような変貌ぶりだったのではないでしょうか。

さて、この50年を河川災害の面から見てみると、1950年から1960年代に、狩野川台風、伊勢湾台風、カスリーン台風などの大災害が発生しており、これらを契機とした洪水対策が精力的に行われた時代です。この時代は、洪水によって毎年1,000人以上の方々が亡くなられていましたが、現代では、毎年100名以内(年によっては超すときもあるが)にまで減少しています。しかし、この10年(2010年から2020年代)は、再び台風の猛威が日本中を駆け巡った年であり、さらに、線状降水帯やゲリラ豪雨といった、これまでになかった気象災害が発生するようになりました。近年の洪水は、死者数に表れていなくても、人々の安全・安心を大いにおびやかす規模の災害になってきています。そこで、土木学会は、昨年、日本全国を襲った台風第19号襲来後に林前会長及び家田現会長の下に「台風第19号災害総合調査団」を結成し、この提言の中で新たな「流域治水」という概念を提示しました。これを受けて、国土交通省も流域治水を前面に掲げ、この治水哲学に基づいて、新たな治水・水防・防災施策を展開し始めています。

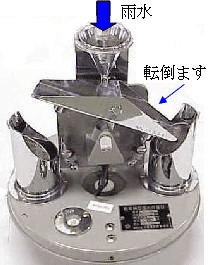

ところで、我々は洪水を予測できるでしょうか。一般に予測という時には、どのくらいの雨が降るとどのくらいの流量や水位になるかということをもって予測と呼ぶことが多いです。しかし、これはニュートン以来の決定論的な見方です。外力と応答が一対一に対応するという前提で物を考えていることになります。従来型の雨を計る装置として転倒ます型雨量計があり、これをもって雨の強さや総雨量を計ってきました。

図 転倒ます型雨量計

画像出典 気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq11.html

しかし、そのますの直径はたった20cmです。この装置で河川流域全体の雨を計れるでしょうか。現在は雨量レーダもありますが、これで計っているのはあくまである高度(1,000m程度)の雨の強さです。ここで言いたいのは100パーセントの精度を保証する観測には限界があるということです。これは100年たっても500年たっても恐らく変わらないでしょう。そして、この数値をもって洪水を予測できるかということです。ここに自然現象における不確実性が存在します。すなわち、我々は100パーセント正しい雨の量も計ることができません。さらに、夜中で電気もない時に水位を測り、それを予測することができるでしょうか。恐らくこの範囲内になるだろうという程度の予測しかできないと思います。すなわち、決定論的にこうなりますと予測することは不可能なのです。これが現実です。

一般に、河川工学で行う計算には2種類存在します。計画を策定するための流量や水位の計算とそれらを予測するための計算の2種類です。河川整備計画を立案し、物事を設計するためには、ある確定値が必要です。しかし、予測というのは、本質的に分散や広がりをもった幅のある値にならざるを得ないというのが不確実性の理論です。それでは、どこまでの幅を考えれば良いのでしょうか。ここに新しい治水の理念が必要になります。例えば、国や地方行政としてはある期待値レベルの治水安全度を確保するための河川整備計画を策定します。しかし、地域によってはその幅を広くとる必要がある地域もあれば、期待値レベルの治水安全度で考えることが合理的な場合もあります。この幅をどこまでとるのかということは地域及び地域住民が相当深く考えて提言すべきです。そのためには、その地域での人口や資産の集積度なども考慮する必要があります。

国が一律の生命保険をかけるような計画ではなく、地域が地域の実態に応じた治水対策のスケールを主張すること。これも、わたしの考える流域治水のあり方の根底にあります。すべてを行政頼りにするのではなく、自分たちが住む地域の安全度は自分たちで主張する、主張できる時代になっているのです。

土木学会 第165回 論説・オピニオン(2021年2月版)

いいなと思ったら応援しよう!