撚糸(ねんし)とは何?どうして糸を撚る(よる)必要があるの?

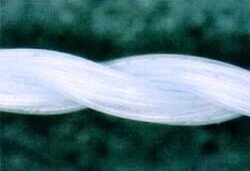

「撚糸」(ねんし)とは、「撚り(より)をかけた糸」のことです。

「撚り」とはねじり合わせることを指します。

では、なぜ糸を撚る必要があるのでしょうか?

例えば、蚕からとれる生糸はその細さゆえにそのままでは糸として使えません。

そのため、糸を何本か合わせて使いますが、バラバラなので合わせることができません。

そこで、撚る(ねじる)ことで丈夫な1本の糸をつくることができます。

撚りの方向による分類

撚りの方向には「S撚り」と「Z撚り」があります。

糸を時計回りに撚ると「S撚り」、反時計回りに撚ると「Z撚り」になります。

一般的な手織りをする場合は「S撚り」を選ぶことが多いです。

それは、木枠に巻く時、整経する時などは時計回りに行うことが多く、反時計回りで撚られたZ撚りでは糸がほどけてしまうためです。

撚りの強度による違い

糸を撚る力を変えることでも違いを出すことができます。

撚る力が弱いものを「甘撚り」(あまより)、強いものを「強撚」といいます。

これについてはこちらの記事を参考にしてくださいね。