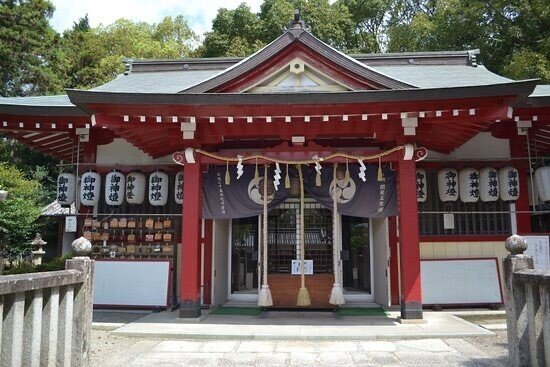

機物神社(はたものじんじゃ)

こんにちは!

今回は私が行って良かった所を紹介しようと思います。機物神社は、大阪府交野市にある神社で、七夕伝説にゆかりの深いパワースポットです。

機物神社は七夕祭りが大変有名で、毎年多くの人で賑わいます。

昭和の時代に七夕祭りが復活され、7月6日と7日の祭礼には境内に笹竹がたくさん立ち、参拝者が願い事を五色の短冊に書いてお気に入りの笹竹に括り付ける風景は、すっかり交野の風物詩となりました。

織姫と彦星はご存知ですか?日本の夏の風物詩の一つと言えば七夕祭り。織姫と彦星が1年に1回だけ会える素敵な日をみんなで祝ってあげます。実は大阪府交野市には織姫とされる神様の「天棚機比売大神(あめのたなばたひめのかみ)」を祀っている神社があります。それが「機物神社(はたものじんじゃ)」です。

機物神社のある倉治(くらじ)は、今から約1600年ほど前、大陸から渡来した漢人庄員(しょういん)によって開かれた。その頃、すぐれた文化を持った大陸人は歓迎され、優遇された。

渡来人のうち、織物をその専業とするものは、倉治を中心とした津田・寺村の山麓にその土地を与えられた。

こうした渡来人集落のうち、機織(はたおり)を業とするところは、その生産物の需要が多く、村は次第に繁栄し、その一族はこの地方で大きな勢力となった。

白鳳元年(672)天智天皇の子・弘文天皇と天智の弟・大海人皇子(おおあまのおうじ)が対立して戦った時、この山麓の機物(はたもの)の生産者たちは立ち上がり、大海人皇子に味方した。

その戦勝の後、皇子は天武天皇となり、倉治機物の首長に交野忌寸(かたのいみき)の姓を与えられ、この一族はいよいよ繁栄した。

そして、聖武天皇の天平年間、現在の神宮寺の東南に開元寺を建立した。機物神社は、この地に始めて機織りの技術を伝えた漢人庄員を祭神としていたが、平安時代になると、京都朝廷の人々が遊猟のために交野地方を訪れるものが多く、当時彼らの間で盛んだった天体崇拝思想や文学的趣味から、その祭神は転じて織女星すなわち棚機姫(たなばたひめ)となって、現在まで続いている。

平安時代の頃、 惟喬親王(これたかしんのう)のお供をして交野にきた在原 業平が、七夕姫に託した里姫との、一夜の契りを願った歌「狩りくらし 七夕(たなばた)つめに宿からんあまの河原に 我はきにけり」と 在原 業平が歌っている。

住所 ― 大阪府交野市倉治1丁目1−7

交通手段 ― JR学研都市線「津田」駅 徒歩13分/京阪バス「倉治」バス停下車 徒歩2分

電話番号 ― 072-891-4418

営業時間 ― お守り授与、御朱印などの受付は10時~16時まで

最後まで読んでいただきありがとうございました。