どうして尺貫法は制限されたの?

———————————————

「 和裁は我が国必須の英知の結晶。」

私は古より連綿と受け継がれてきた美しい着物を形にする技術【和裁】を慣用にする活動に力を入れています。

———————————————

◯尺貫法とは

尺貫法(しゃっかんほう)は、江戸時代以前から日本で使われていた伝統的な計量制度のことです。

この制度では、長さや重さ、体積などを「尺」や「寸」などの単位を使って測定していました。尺貫法は、土地や物品の取引、建築や製作業などで広く利用されていました。

1㎝がおよそ2.6分

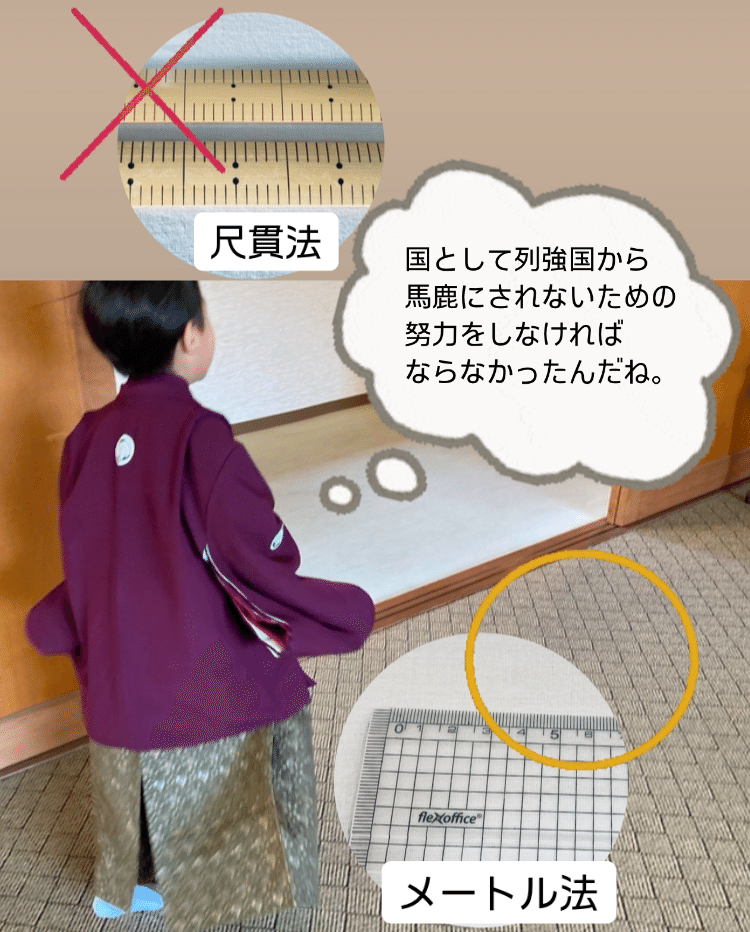

◯どうして尺貫法は制限されたの?

尺貫法が計量法によって制限された理由は、取引や証明において公平さと正確さを保つためです。異なる基準を使用すると、誤解が生じる可能性があるからです。計量法は、国際的に統一された基準を使って取引を行うために制定され、日本も他国と同じルールでやり取りできるようにすることが目的でした。

尺貫法は完全に禁止されたわけではなく、商業取引や公式な場ではメートル法が主流となりましたが、日常生活や伝統的な職業では、引き続き尺貫法が使われています。

特に和裁や大工などの職業では、同じ「尺」という単位が使われていますが、正確には「鯨尺」や「曲尺」といった異なる長さが使われています。これらの違いは、時代や地域、職種によって異なるため、尺貫法では取引や契約に誤解が生じる可能性がありました。

このようなトラブルを避けるため、計量法という新しいルールが必要とされたのです。

尺貫法の使用が現在でも続いている背景には、永六輔さんの尺貫法復権運動をはじめ、独自の度量衡が深く根付いていることが要因となっています。

これにより、伝統的な文化や技術において尺貫法が今も重視されているのです。

▷「和裁って何だろう?」この疑問にスッキリと答えます⭕️「和裁」を10代の若い世代の子でも読めるようにまとめています。

いいなと思ったら応援しよう!