自分用、食料関連のトピック・価格推移・見通し(24/8/31)

こんにちは。今月はかなりてんこ盛りの内容となっております。

当記事では、今月に発表された情報を中心に取り上げています。

7月まとめ

世界食料価格動向

国連食糧農業機関(FAO)は、8月2日、世界食料価格動向を公表しました。2024年7月の値は平均120.8ポイントで、穀物価格指標の下落が植物油・食肉・砂糖価格の上昇を上回ったことで、前月より僅かに下落しました。この値は前年比で3.1%低く、歴史的に最高値160.3ポイントを記録した2022年3月に比べ24.7%低い値にとどまりました。

穀物価格指標は7月に110.8ポイントと、前月比で3.8%下落、前年比で12.0%低い水準でした。全ての主要穀物の輸出価格が2か月連続で前月より下落しました。北半球での冬小麦収穫による季節的な供給増や、カナダ・アメリカでの好条件が春小麦の方策への期待感を高め、国際的なコムギ価格の下落圧力となりました。メイズに関しても季節的な要因が下落圧力となり、アルゼンチン・ブラジルでの収穫が昨年よりも順調なペースで進み、アメリカでの栽培条件も昨年や平均以上を維持しています。コメ価格指標は7月に2.4%下落、価格圧力のもとでインディカ米もジャポニカ米も取引が落ち着いていたことが背景にあります。

植物油価格指標は前月比で2.4%上昇、2か月連続で上昇し、1.5年ぶりの水準に達しました。パームオイル、ダイズ、ヒマワリ、ナタネとも価格指標が上昇しました。この背景に、世界的に堅調な輸入に対し、世界最大のパームオイル生産国であるインドネシアでの予測を下回る生産増があります。一方、ダイズに関しては北南米のバイオ燃料部門における堅調な需要を受けて3か月連続の上昇となり、ヒマワリ・ナタネに関しては主要生産国における作況悪化を反映しました。

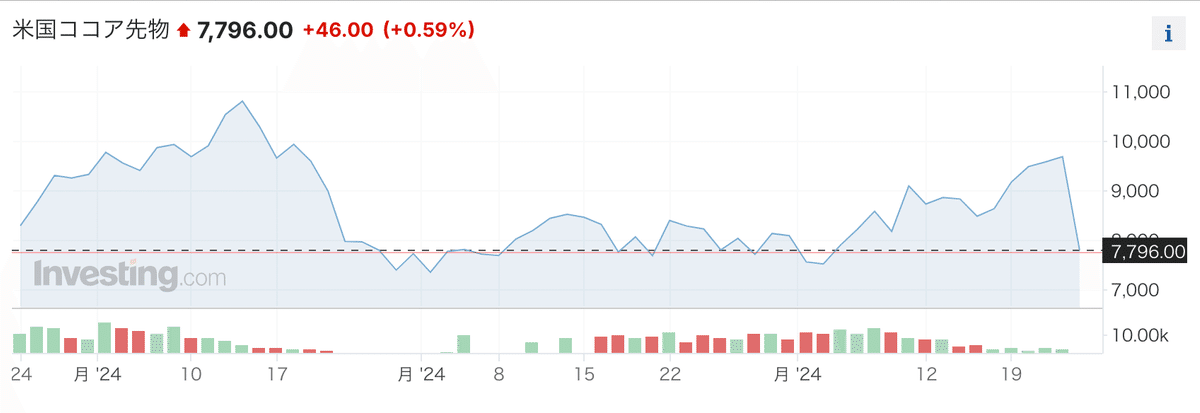

カカオ

異常気象や病害の影響でカカオ豆の供給が不安定になり、日本への輸入量が減少。

ガーナ産のカカオ豆が主力だが、デフォルトの影響で農家支援が滞り、供給量が減少。

2023年10月~2024年3月のガーナ(日本における7~8割の供給)からの日本向けカカオ豆の検査・出荷量は前年同期比で2割減。

日本の輸入総量も前年同期比で20%減少し、国内メーカーは供給不安を抱えている。

商社や食品メーカーは調達先を拡大し、多様化を急ぐ動きが広がっている。

カカオ豆不足に対し、明治や不二家はカカオの使用量を減らした商品開発を検討中。

国際カカオ価格は高騰を続け、国内のチョコレートの店頭価格も上昇。

明治や森永製菓などは内容量の変更や値上げを実施、さらなる値上げも予定している。

カカオ価格の上昇により、菓子メーカーのコストが増大し、生産拠点の統廃合が進行している。

カカオの供給不足が深刻化しています。毎月アナウンスはしていますが、これはまだまだ長期的に高値をつけそうです。

密輸の増加、 ~24年契約分の出荷できるのが半分、残りは期ずれで延期。

嗜好品とは言ったものの、糖分に関しては少し流れが変わってきていたりもするので、一定以上の需要はつけそうですが、どうですかね。

消費者物価指数

総務省が23日発表した7月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が108.3となり、前年同月と比べて2.7%上昇した。エネルギー関連が全体を押し上げ、伸び率は前の月から拡大した。

QUICKが事前にまとめた市場予測の中央値は2.7%の上昇だった。2年11カ月連続で前年同月を上回った。

エネルギーの上昇率は12.0%と前月の7.7%から拡大した。電気代は22.3%の上昇で、1981年3月以来の上昇幅となった。23年1月に始めた政府の電気・ガス料金の負担軽減策がいったん終了した影響が反映された。

食料は2.9%上昇した。このうち穀類は4.2%上昇し、外食需要の高まりでうるち米(コシヒカリを除く)が18.0%上がった。コメの値上がりの影響で、せんべいは16.1%上昇した。

一方で宿泊料の上昇率は10.3%と、前月の19.9%と比べ縮小した。携帯電話の通信料も上昇率は0.6%となり、前月の8.8%から縮小した。

生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は1.9%上昇した。生鮮食品を含む総合指数は2.8%上昇した。

米関連が軒並み上昇してますね。先程アナウンスした通り、これは一過性のハプニングだと思うので、あまり心配していません。

注目トピック

気になった記事を適当にあげときます。

やはり気になるのはお米…

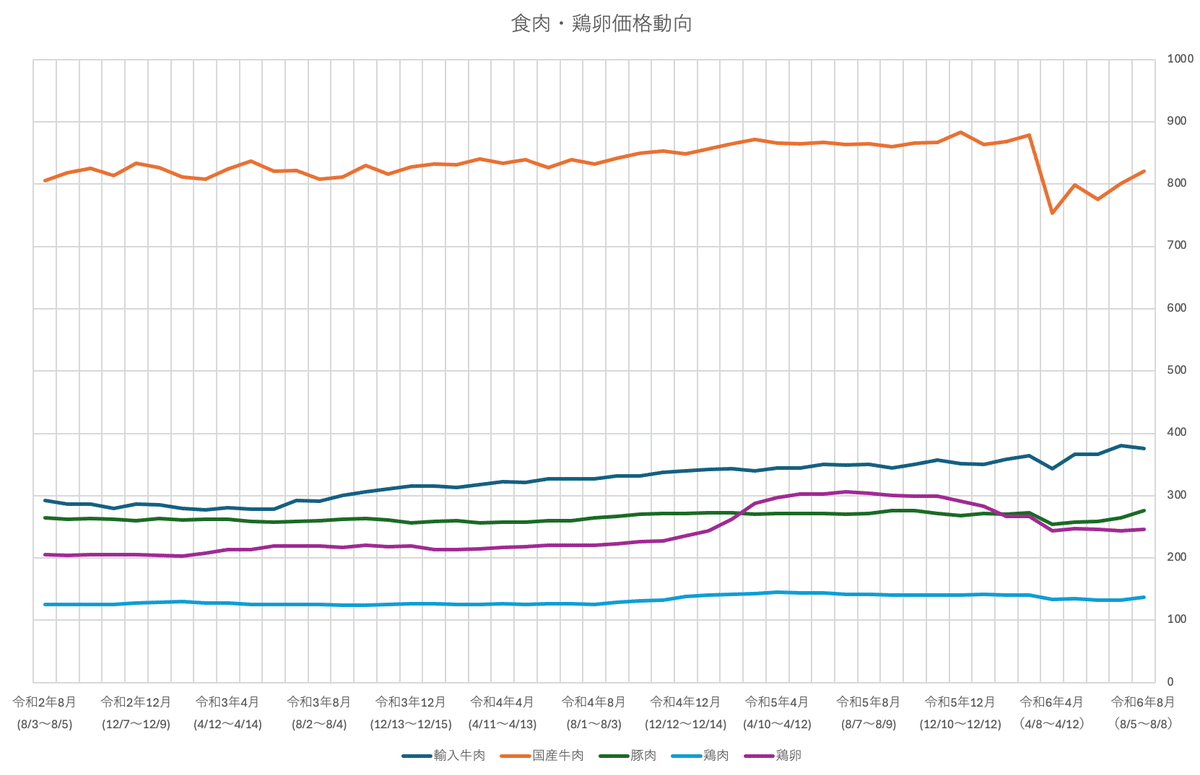

和牛卸値4年ぶり安さ 消費戻らず、扱わぬスーパーも - 日本経済新聞

和牛の価格が低迷しており、高級品としての売れ行きが鈍化。

消費者離れが進み、和牛を扱わないスーパーも増加。

東京市場での最高等級「A5」の卸値が前年同月比7%安となり、2020年6月以来の安値に。

消費の弱さが主要な原因で、価格が高く手が出せないとの声もある。

和牛の生産は増加傾向にあり、6月のと畜頭数が前年同月比で3%増。

エサ代などのコストが高止まりする中、和牛の生産が続くが、セリ価格は消費の弱さに引っ張られ、農家の採算が厳しい状況。

和牛子牛市場の取引価格も下落し、6月時点で前年同月比8%安。

農林水産省は和牛子牛の補給金制度を発動し、農家の支援を行っているが、利益が出ないと嘆く農家も。

輸入牛肉も高騰しており、牛肉需要、国民の節約ムーブと相関しそうです。

家庭用マーガリン市場、バターと価格差が開き一定数流入、J-オイルミルズが事業終了 | 食品産業新聞社ニュースWEB

2023年の日本の食用加工油脂生産量は家庭用で前年比2.4%減、業務用で4.6%減となり、総生産量は56万8,809トンで4.5%減少した。

家庭用マーガリン市場は金額ベースで前年並みだったが、バターの値上げによりマーガリンの需要が一定数増加したと推測される。

プレーンタイプのマーガリンは前年比3%減、ヘルシータイプは3%減、グルメタイプは5%増、ケーキ用は前年並みだった。

大手流通のPB製品がプレーンタイプからグルメタイプにリニューアルされたことが影響し、グルメタイプの需要が増加した。

ヘルシータイプは価格改定による影響で販売が苦戦したが、固定ユーザーが多く、需要の変動は少ないと考えられる。

ケーキ用マーガリンは12月から3月にかけて売上が大きく伸びた。

物価上昇とコロナ禍の収束により、手作りチョコレートの需要が回復した。

J-オイルミルズが家庭用マーガリン事業を3月末に終了し、各社がそのユーザーを取り込むために販促を強化している。

業務用加工油脂市場では、インバウンドの回復や国内の人流の増加により需要が増加した。

業務用国産バターの不足により、コンパウンドマーガリンの需要が増加した。

国産バターの不足は酪農家の減少、猛暑による生乳生産量の減少、脱脂粉乳の在庫などが原因である。

製菓や製パン業界ではカカオやコーヒー豆の価格高騰が問題となっており、代替として焙煎風味のマーガリンを提案するメーカーがある。

プラントベースフード(PBF)の分野では、アレルギー特定原材料8品目不使用の製品が開発されており、最終製品にコクや香りを付けられる製品も求められている。

コメ値上がり、いつまで? 高値が続く3つの理由 - ミニッツ・バイ・日経

亀田製菓や岩塚製菓、「ハッピーターン」など米菓値上げ 原材料価格など高騰で - 日本経済新聞

越後製菓(新潟県長岡市)では今月1日出荷分から、「味の追求」シリーズ23商品を約4〜11%値上げした。9月2日出荷分からも17商品を約6〜18%値上げする。越後製菓では「主原料となる国産米の減収による調達難に加え、一部原材料価格、エネルギーコストの増大」などが値上げの背景にあるとしている。

コメ相対価格13%高 7月、猛暑などで需給引き締まり - 日本経済新聞

23年産米は、猛暑による高温障害などで流通量が減少した。加えてインバウンド(訪日外国人)需要による外食消費の盛り上がりや、パンや麺などが値上がりする中でコメの相対的な値ごろ感から需要が伸び、需給が締まっている。

特に、飲食店など業務用で多く使われる銘柄の値上がりが大きかった。青森県産まっしぐらは22%高、関東産コシヒカリの茨城県産が35%、栃木県産は17%上がった。

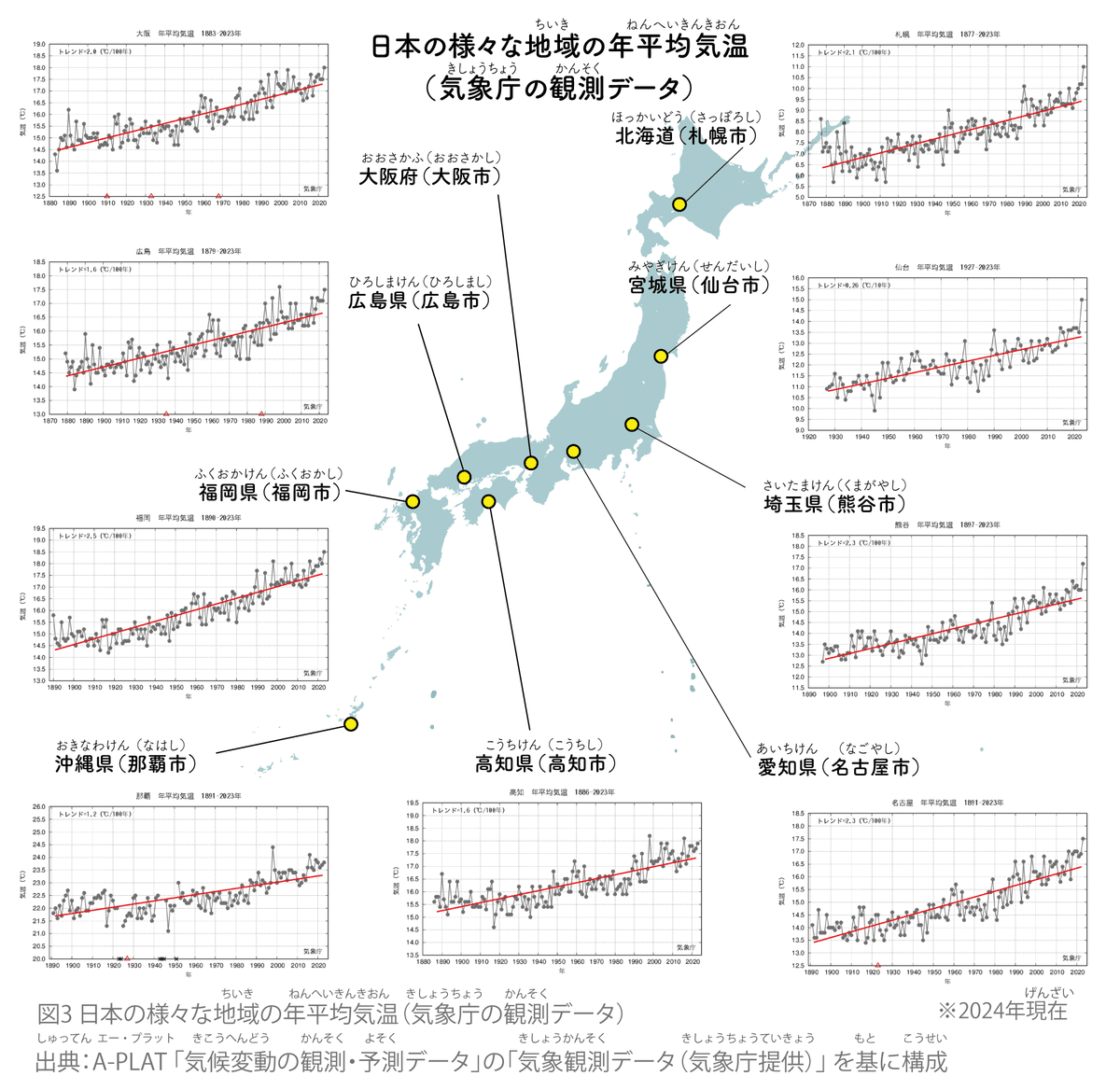

米どころ新潟、災害級の猛暑でコシヒカリの一等級比率が平年70%→昨年5%に 想定上回る温暖化、「新之助」は窮地を救えるか #食の現在地

2023年8月、新潟県内の28地点のうち27地点で観測史上最高の月平均気温を記録。

新潟沖の海水温も過去最高を記録し、フェーン現象に3度見舞われ、渇水も発生。

猛暑がコメの生育に悪影響を与え、特に登熟期の高温で白未熟粒が多発し、コメの等級が低下。

新潟産コシヒカリの一等米の割合が平年の7割以上から昨年は5%にまで落ち込んだ。

農家の収入が減少し、特に渇水地域で被害が深刻だったが、標高の高い地域はまだ影響が少なかった。

猛暑が米に与えるインパクトが大きいようです。また今年は相次ぐ大型地震や台風によって備蓄需要、駆け込み需要が買いを買いを呼ぶ展開になってしまいました。

メディア、騒ぎすぎですよ…

(僕なら米の先物ショートしまくりしたい)

さらに、

↓

2023年に続き、全国的な猛暑が続く中、北海道の冷涼な気候が競争力を高めている。

新潟県などの米農家は猛暑の影響で、コメの品質が低下し、1等米の比率が大幅に下がった。

全国的にコメの需給が逼迫しており、北海道産米が注目されている。

2023年産の北海道産米の1等米比率は87.4%と高く、全国平均を上回る。

「ゆめぴりか」「ななつぼし」は14年連続で食味ランキングで最高評価の「特A」を獲得し、ブランド力が向上。

市販向けの販売量が増加し、品質を重視する小売店が増えている。

北海道では独自の品種が開発され、冷涼な気候が米の競争力の源泉となっている。

急な増産はコメ余りを招きかねないため、長期的な需要に対応する方針を採用。

後でまた出てきますが、北海道産の食べ物に優位性が出てきているようです。

理由は、夏の気温上昇。寒い地域が暖かくなることでメリットが生じるケースがあるようです。

あとは軽く紹介していきます。

卵が前月比5%高 猛暑に加え、銅線窃盗で養鶏場が被害 ぷりずむ - 日本経済新聞

猛暑の影響が卵にまで波及しています。Lが少ないみたいです。

ホタテ相場が急回復 中国禁輸1年、販路広がり再び品薄 - 日本経済新聞

記憶に新しいのはセブンイレブンがホタテ入りのおにぎりを作ったことですかね。販路が広がり、脱中国できているようです。関わった企業の方々の努力が身を結んだと言ったところでしょうか。

他にも注目したのは下の記事⤵︎ ︎

食品、6割の品目で点数減 ソーセージなど売れ筋に集約 - 日本経済新聞

ロッテや明治、止まらないチョコの値上げ カカオ豆急騰で調達リスク

食料自給力が過去最低 芋類生産中心の指標 農地減、労力不足が深刻(日本農業新聞) - Yahoo!ニュース

アラスカ近海から消えた数十億匹のズワイガニ、温暖化による餓死だった - ライブドアニュース

パン屋の倒産最多 どう生き残る? - Yahoo!ニュース

北海道の海に異変 イカやサンマ不漁、イワシやフグ急増 猛暑と北海道㊥ - 日本経済新聞

それぞれの食料価格推移と今後の見通し

農林水産省から月末に野菜の生育状況及び価格見通しについて発表がされます。

詳しくは下のリンクからサイトに飛んでみてください。

野菜

9月

平年よりも価格が上回る野菜

大根

ほうれん草

ピーマン

馬鈴薯

きゅうり(9月前半のみ)

トマト(9月前半のみ)

さといも(9月前半のみ)

玉ねぎ(9月前半のみ)

なす(9月後半のみ)

平年よりも価格が下回る野菜

にんじん(9月前半のみ)

平年以上が頻発している理由は、

高温による花落ち、生育不良、台風、豪雨

のようです。

逆ににんじんが平年以上の理由は、

北海道産の気温高により生育が良好

とのことです。

本州は高温で野菜が育ちにくくなっているようです。

逆に北海道の気温が高くなることで夏野菜の生育が良好になるということに…

そういえばお米も…

加工食品

食肉・鶏卵

魚介類

果樹

以上です。