バスドラム攻略note~足を強化して、フットワークをより一層楽しもう!ワンバス編~

はじめに

このnoteに目を通していただき、誠にありがとうございます。

ドラムを触り、フットワークの練習に力を入れている、JohnSmithと申します。

https://twitter.com/JohnDrumSmith

このnoteは、「バスドラムを上手く鳴らせない」「ペダルが思うように踏めない」という方へ向けた、「片足強化のためだけの教科書」です。強化書です。

主に足の動かし方について書いています。

足を鍛えるために必要な知識や練習メニューを詰めたnoteとなっており、「このnoteを読めば足強化のやり方が分かる」というものにしています。

もちろん、遠回りせずに効率良く上達するための情報を載せています。

ただし、「このnoteを買えば、簡単にすぐ上手く踏めるようになる」というものではありません。

このnoteは、あくまでも「足強化に必要な情報がサッと手に入る」というだけであり、簡単にすぐ上手く踏めるようになることを保証したものではありません。思い通りに足が動くようになるかは、アナタの努力次第です。

何事も、できるようになるまでやれば、誰でもできるようになります。

このnoteが、フットワーク技術向上のお役に立ちましたら幸いです。

また、フットワーク練習を通じて、上達することの楽しさ、正しい身体の動きを知ることの重要性、継続することの効果など、様々なことを学んでいただければと思います。

注意事項

・このnoteでは、基本「ヒールアップを用いている」という前提で話を進めていきます。

・このnoteでは、右利き(右手、右足がメイン)であることを前提としています。左利きの場合は、左右を入れ替えて読んでください。

・「母指球」「つま先」という単語が出てきますが、これらは「足の指の付け根」のことです。

・シングルペダル(ワンバス)についてのみ触れています。

ツーバス・ツインペダルに関しては、こちらのnoteをご参照ください

第1章「踏み方の種類と、意識すべきこと」

具体的な奏法や練習メニューの話の前に、「ペダルの踏み方」と「踏む時に意識すべきこと」について触れておきます。

まずは踏み方から。

踏み方と言っても2種類×2種類しかありません。

①ヒールダウン

②ヒールアップ

(1)オープン奏法

(2)クローズ奏法

この2種類×2種類の

・ヒールダウンでオープン奏法 ①×(1)

・ヒールダウンでクローズ奏法 ①×(2)

・ヒールアップでオープン奏法 ②×(1)

・ヒールアップでクローズ奏法 ②×(2)

の4つだけです。

ペダルを踏む時のテクニックである、「ナントカ奏法」のようなものはいくつかありますが、「そもそものペダルの踏み方」はこの4つです。

一般的には「ヒールアップでクローズ奏法 ②×(2)」が主流です。

それぞれ順に、サッと解説します。

ヒールダウン

ヒールダウンとは、カカトをペダルのヒンジ(蝶番)辺りにつけて踏む奏法です。主にスネの筋肉を使います。

この奏法には、「小さな音量での演奏がやりやすい」というメリットがあります。

足首のみでの動きとなるので、必然的に小さな音になります。

ジャズやアコースティック系の、音量の大きさを求められない場面で重宝する奏法です。

ヒールダウンでも大きな音を出すことはできますが、まぁまぁ疲れるのと、それなりの練習が必要です。

ですので一般的には、大きな音はヒールアップを使って出します。

また、ヒールダウンには「足首を使う感覚を養える」というメリットもあります。

足首のみの動きとなるので、ヒールダウンで踏んでいると、自然に足首を柔らかく使えるようになります。

「足首を柔らかく使うこと」は、ヒールダウン・ヒールアップ問わず、足強化において重要となるので、ヒールダウンも練習しておくと後々役立ちます。

ヒールアップ

ヒールアップとは、カカトを上げて踏む奏法です。主にふくらはぎの筋肉を使います。

ヒールアップには、「大きな音を楽に出せる」というメリットがあります。

ヒールアップでは、ヒールダウンには無かった、『足全体の重みが乗る』という要素があります。

これにより、大きな音量を出せるようになります。

ヒールアップで小さな音を出すこともできますが、少々練習が必要です。

ヒールアップで小さな音を鳴らすには、身体のバランス(重心・体幹)が綺麗であることが必要不可欠となります。

また、「片足ダブルを楽に速く踏める」というメリットもあります。

ヒールダウンで速いダブルを踏もうとすると、速さに限界があり、体力も結構使います。足首やスネがエライことになります。

しかしヒールアップなら、かなり速いダブルを疲れずに踏むことができます。

一般的には、ヒールアップの方が多く使われています。

ヒールアップの方が、音量や速さの面で、幅広いニュアンスに対応することができます。

ですので、何かしらのこだわりがある方以外は、ヒールアップで踏むことをオススメします。

オープン奏法

オープン奏法とはペダルを踏んだ後、バスドラムのヘッドからビーターを離す奏法です。

オープン奏法の効果としては、クローズ奏法よりも音が伸び、サスティンが長く感じられる、というものです。

ジャズなどの静かな曲で、バスドラムのニュアンスを変えるために使われることがあります。

参考映像は電子ドラムなので、サウンドの変化は出せませんが…

しかし、大体のバスドラムは毛布などでミュートされているので、違いはほぼ分からなかったりします。

ミュート無しのバスドラムなら違いが出ますが、ノーミュートバスドラムを使うようなジャンルを演奏しない限り、オープン奏法の効果を感じることはほぼできません。

普通のスタジオやライブハウスで、普通にドラム演奏をする上では、オープン奏法を使う場面はあまり無いと思います。

オープン奏法は「足のコントロール力を鍛える練習」として、取り組むと良いと思います。

オープン奏法は、足をある程度自分の思い通りに動かせないと、中々できない奏法です。

普段使うことは無いにせよ、足の自由度アップという意味で、練習して損はありません。是非やってみてください。

クローズ奏法

クローズ奏法とは、「踏んだ後、ビーターをヘッドにつけたままにする奏法」です。

このnoteのトップに貼っているデモ演奏は、クローズ奏法を用いています。

クローズ奏法は足の勢いを乗せやすく、大きな音量が出しやすい踏み方です。

「ビーターをヘッドに押し付ける感覚だけで踏める」ので、オープン奏法より簡単です。

私としては、まずはオープン奏法よりクローズ奏法で足の練習をすることをオススメします。

また、クローズ奏法ではビーターをヘッドにつけたままにするので、ヒールアップの時に、足を身体の支えにすることができます。

オープン奏法ではビーターを離すので、ヒールアップだと足を少し浮かせることになります。

その結果、身体の重心を支える柱(足)が1つなくなり、重心が不安定になってしまいがちです。

クローズ奏法なら、踏んだ後に足を浮かせる感覚ではないので、身体全体を安定させやすいです。

重心の安定はドラム演奏の安定に繋がるので、特にこだわりが無ければクローズ奏法で踏むことをオススメします。

ここまで、2種類×2種類の踏み方をざっくりご紹介しました。

次は、「ペダルを踏む時に意識すべきこと」について2つ触れます。

①足の裏の使う部位

②基本となる足の動かし方

この2つを解説します。

※ここからは、ヒールアップを用いている前提で話を進めます。

足の裏の使う部位

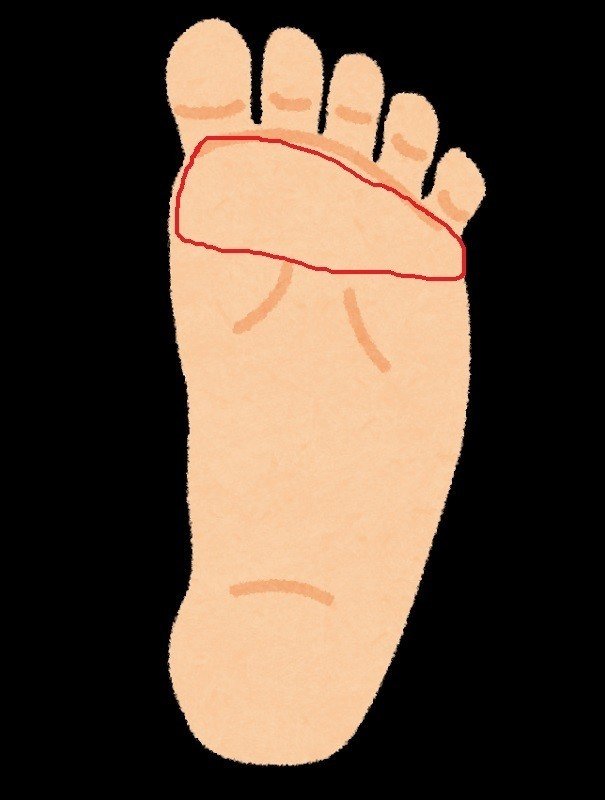

基本は足の指の付け根辺り(画像の赤色でマークされたところ)を使って踏みます。

これは靴でも靴下でも素足でも同じです。

片足ダブルのヒールトゥ奏法など、指の付け根を使わない時もありますが、基本は指の付け根を使います。

基本フォームは、「足の指の腹」と「足の指の付け根」がペダルに触れている状態が望ましいです。

指の腹はペダルと触れてはいますが、「使う感覚」はあまりありません。

使うのは指の付け根です。

その場で立ってみて、つま先立ちをした時に地面についている足の部位を、ペダルに触れさせてみてください。

足の力を抜いて足をペダルに置くと、自然と指の腹と指の付け根が触れる形になると思います。

指が曲がって指先だけが触れていたり、指が反っていて指の付け根しか触れていないといった状態では、演奏しにくくなってしまいます。

「力を抜いて指を伸ばし、楽に足をペダルに置く」という意識で、リラックスして足を置いてください。

※奏法によっては、指が曲がった方が踏みやすい場合もありますが、基本は指を伸ばすようにしてください。

演奏しにくい例2つ↓

基本となる足の動かし方

参考動画での足の動きが、ペダルを踏む時の基本動作となります。

動画のように

①カカトを少し上げた状態(ヒンジについていない状態)で構える

②カカトを上げる

③足全体の力を抜き、カカトが下りた反動でペダルを踏む

④「①」のフォームに戻る

という流れで踏めるようにしてください。

足の動かし方の基本となる意識は「縄跳びをしている時のように、足をつま先で跳ねさせる動き」です。

参考動画ではカカトが動いていますが、これは「縄跳びのように、つま先を使ってカカトを上げている」のであり、カカトから上げているのではありません。

楽に速く足を動かすには、この「つま先で足を跳ねさせる動き」が重要になります。

太もものような、大きくて筋肉が多い部位を動かすと、消費体力が増えます。

反対に、足首やつま先辺りといった小さな部位を動かすと、消費体力は少なく済みます。

ですので同じバスドラム1発でも、つま先を意識すると、楽にバスドラムを鳴らすことができます。

足の連打でもダブルでも、つま先で足を跳ねさせる感覚はフットワークにおいて基礎中の基礎となるので、常に意識して踏むようにしてください。

慣れれば無意識でできるようになります。

跳ねさせると言っても、やたらと足を上げる必要はありません。

「ペダル(フットボード)と足の裏が離れない程度に跳ねさせる」という意識です。

始めたての頃は離れていても良いですが、徐々に離れないようにしていけると、足のコントロール力向上が見込めます。意識してみてください。

また、足の動かし方は「縄跳びで飛ぶ時のような動き」ですが、「つま先でつつくだけ」ではありません。

「バスドラムの音量が全然出ない」「連打の速度が上がらない」とお悩みの方が、「つま先でつついているような動き」で踏んでいらっしゃるのをよく見かけます。

つま先も大事ですが、「カカトの動き」も重要です。

縄跳びでも、地面に着地した後、カカトはある程度下がりますよね。

カカトをずっと上げたままだとシンドイです。

これと同じで、ペダルを踏む時の「カカトの上下の動き」も、フットワークにおいては無視できない要素です。

つま先だけでなく、カカトの動きにも意識を向けてみると、今抱えている問題が解決するかもしれません。

第2章「片足での踏み方や奏法」

ここからは、足強化のために必要な知識や練習メニューをご紹介していきます。

この章では

・足の音量アップのやり方

・アップダウン奏法でのダブルの踏み方

・スライド奏法でのダブルの踏み方

・ヒールトゥ奏法でのダブルの踏み方

・スウィベル奏法でのダブルや連打の踏み方

・片足3連打のコツ

・片足8分音符連打のスピードアップのコツ

について触れていきます。

これら全てを習得する必要はありませんが、できるようになっておくと、様々な場面で役に立ちます。

たとえば、スウィベル奏法はツーバス・ツインペダルを使う人向けと思われがちですが、ワンバスの人にも「片足4連打がやりやすい」という恩恵をもたらしてくれたりします。

パッと見「これは何の役に立つのだろう」と感じる奏法でも、足の自由度を鍛える練習になったり、ふとした時に使う場面が出てきたりします。

ぜひ練習してみてください。

足の音量アップのやり方

バスドラムの音量は、「大きければ良い!」というものでもありませんが、大きく鳴らせて損はありません。

ある程度以上激しいドラムをやるなら、バスドラムを大きな音で鳴らせることは必須スキルですので、音量アップの方法は習得しておきたいところです。

バスドラムの音量を上げるために意識すべきは

・ビーターの返り幅

・ビーターの速度

主にこの2つです。ドラムスティックと同じ考え方です。

注意してほしいのですが、「音量アップのために、足に力を入れる」のはやらないようにしてください。

太ももや足首辺りに力を入れてしまうと、足を柔らかく使うことができません。

足に力を入れずに柔らかく使う方が、結果的に大きな音を出せますし、スピードも上がります。

足の力を入れるという行為は、基本的にはデメリットの方が大きいので、避けるようにしてください。

また、ビーターの重さも音量に関わってきますが、重さを変えると踏み心地が変わるので、これは「踏み心地を優先」で良いと思います。

音量のために踏みやすさを犠牲にした結果、全然踏めない!となってしまっては、元も子もありません。

ビーターの返り幅

ビーターの返り幅とは、「ビーターと打面(ヘッド)が離れてから、ビーターが跳ね返った距離」のことです。

画像の赤線の幅が広いほど、「ビーターの返り幅が大きい」と言えます。

ドラムスティックの振り幅が大きいほど、大きな音を出しやすいのと同じです。

返り幅をなるべく大きくすることが、バスドラムの音量を上げる方法の1つです。

※速い連打になると、必然的に返り幅は小さくなるので、「"なるべく"大きくする」という意識で大丈夫です。

そして、いわゆる「リバウンドを拾う」ということが、返り幅を大きくするコツになります。

手の練習でも、よく「リバウンドを拾うのが大事!」と聞きますよね。

リバウンドを上手く拾えたら、音量アップやスピードアップがやりやすくなります。

リバウンドを拾えるということは、フットワーク強化において必須となるので、必ず習得しておきたいスキルです。

リバウンドを拾うとは、「踏んだ後、ビーターが一番大きく返ってきた時に踏むこと」です。

これを行うには、リバウンドを消してしまわないようにすることが必要です。

リバウンドを拾うための練習段階では、「踏んだ後に、つま先を上げるように足を動かす意識」を持つと、リバウンドを拾う感覚が得やすいです。

さらに、「ペダル(フットボード)の動きに合わせて、ペダルとつま先をつけたまま、つま先を上げる動き」ができると、より一層感覚を得やすくなります。

「踏んだ後につま先を少し上げて、ビーターが一番大きく返ってきた時にまた踏む。この時、つま先とペダルは離れずについたままである」という動きができると、リバウンドを拾うという感覚を養うことができます。

余談ですが、リバウンドを拾う練習に「スプリングレストレーニング」というものがあります。

これは「ペダルのスプリング(バネ)を外して、ビーターを返して踏む」というもので、リバウンドを拾う感覚を養える練習です。

「ビーターがバスドラムについたままになったらアウト」という練習です。

※参考動画、ノイズが入っています。スンマヘン

ただ、この練習は結構難しいです。

リバウンドを拾う感覚がまだ掴めていない人にとっては、マジでなんのこっちゃ分からないという状態になる可能性もあります。

ですので、このスプリングレストレーニングは、ある程度リバウンドを拾うことに慣れてきてから挑戦してみてください。

ビーターの速度

これもスティックと同じ考え方で、ビーターの速度が速いほど、大きな音量が出ます。

ビーターの速度を上げるコツは、「足を落とす速度を上げること」です。

※テンポが速い連打をしている時は、ビーターの返り幅がどうしても小さくなるので、音量も小さくなります。

足というよりは、「カカトを落とす速度」と言った方が伝わりやすいかもしれません。

「カカトを落とすぞ!」と力を入れるのではなく、「足全体の力を抜いてみる」と、自然にカカトが落ちると思います。

ペダルに足の重みを乗せるような感覚になります。

スティックでも、力を入れて腕を振り下ろすより、力を抜いて下ろした方が速く、かつ楽に叩けますよね。それと同じです。

ある程度以上の速さの連打になると、「毎回足の力を抜いて、またカカトを上げて…」と意識するのは難しくなります。

しかし、この「力を抜いてカカトを落とす動作」ができないと、速い連打を習得するのも難しくなってしまいますので、まずはこの動作をできるようにしてください。

あくまでも力を抜くのであり、「ビーターの速度を上げようとして、力を入れる」のは避けてください。

力を入れてしまうと、足の動きがぎこちなくなってしまい、むしろビーターの速度が落ちてしまいます。

力を入れず、「足を動かせる最低限レベルの力しか使わない」という意識で踏んでみてください。

アップダウン奏法でのダブルの踏み方

片足のダブルを踏む時、「1発目と2発目の音量が同じにならない」「2発目が弱くなってしまう」「やたら疲れてしまう」という問題に直面したことがあるかと思います。

アップダウン奏法は、そのような問題を解決してくれる奏法です。

「1発目と2発目を同じ音量で鳴らせて、かつ安定して連続でダブルを踏める奏法」が、アップダウン奏法です。

アップダウン奏法は、「カカトを上げて1発、カカトを下げて1発」で2発踏みます。

カカトの動きを利用することで、足の疲労を抑えつつ、大きな音で2発鳴らすことができます。

つま先(足指の付け根)を置く場所は変わらず、カカトだけが上下する動きです。

「1発目はカカトを上げて、つま先でつつくようにして踏んで、2発目はつま先でつつかずにカカトを落とす」という意識でやると、習得しやすいかもしれません。

注意点としては、「カカトはペダルにつけない」という点です。

2発目でカカトを下げた後も、カカトはペダルにつけず、ヒールアップのままでいてください。

1回ダブルを踏むたびにカカトを下ろし切っていては、必要以上にカカトを動かさなければならず、疲れてしまいます。

連続で安定して、かつ楽に踏むためにも、カカトは下ろし切らずにヒールアップを維持し続けてください。

また、「リバウンドを拾う」という感覚も重要になります。

特に2発目を踏む時、1発目のペダルの返り(リバウンド)を上手く使って踏むことが、安定してかつ大きな音で踏むコツになります。

「1発目を踏んで、返ってきたペダル(フットボード)をまた踏んで2発目を鳴らす」という動きです。

あくまでも「2連打を踏む」のであり、「1発を2回踏むのではない」ということを覚えておいてください。

「ドドッ」と踏むのであり、「ドンドン」ではない、という感じです。

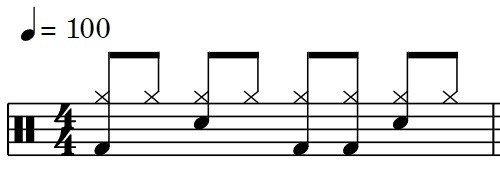

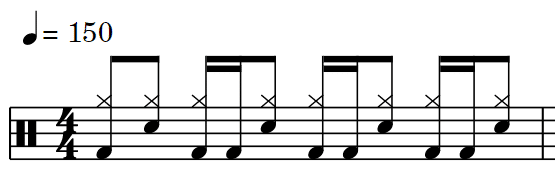

次の画像は、アップダウン奏法を習得するための練習フレーズの例です。

シンプルな8ビートです。

「アップダウン奏法を意識すると、手と足がかみ合わなくなってしまう」という場合は、遅いテンポで「右手と足だけやってみる」「足と左手だけやってみる」という練習をしてみてください。

特に、右手(利き手)と足は綺麗に揃うように、重点的にやってください。

これらができるようになったら、両手と足で8ビートパターンをやってみてください。

「手足がかみ合わない問題」は、このように「両手足を分解して練習する」という方法を取ると、解決しやすいです。

アップダウン奏法以外でもそうなので、覚えておいてください。

余談ですが、「カカトを下げて1発、2発目でカカトを上げて踏む」という、ダウンアップ奏法でのダブルもあります。

「アップダウン奏法がイマイチしっくりこない」という場合は、ぜひ試してみてください。

ダウンアップ奏法の方が自分に合っている可能性も、十分にあります。

アップダウン奏法には、「ダブルを安定して踏むことができる」というメリットがありますが、「ある程度以上の速さは踏めない」というデメリットもあります。

アップダウン奏法では、テンポ200の16分音符のダブルは踏めないのです。

テンポ160の16分がギリギリかなぁと思います。

この速さの壁を越えるために役立つのが、次にご紹介するスライド奏法です。

スライド奏法でのダブルの踏み方

スライド奏法は、「速いダブルを楽に踏むことができる奏法」で、この奏法ならテンポ200の16分音符ダブルも楽に踏むことができます。

スライド奏法は「フットボードの真ん中を踏んで1発、フットボードの奥を踏んで1発」で2発踏みます。

足を、フットボードの真ん中から奥へ滑らせる(スライドさせる)ような踏み方です。

アップダウン奏法とは違い、母指球の位置が変わるので、一瞬足の裏とフットボードが離れます。

「1発目を踏んだ後、ほんの少し足の裏を離して、足をスライドさせて踏む」という感覚です。

慣れれば「足が滑っている」くらいの感覚で踏めるようになります。

スライド奏法でも、「リバウンドを拾う」ということを意識してください。

「1発目を踏み、フットボードが返ってきたところで2発目を踏む」という感覚です。

踏む時に、足首をガチガチに固めてしまわないようにしてください。

少し力が入るくらいなら、徐々に慣れていくので良いのですが、「力が入りすぎていて、足首がガッチガチになっている」と、速くふめないどころか怪我するので、注意して下さい。

もう1つポイントなのが、「カカトの動き」です。

スライド奏法でも、アップダウン奏法と同じように、カカトに上下の動きをつけた方が踏みやすくなります。

カカトの上下運動が無くても踏めなくはないですが、少ししんどいです。

アップダウン奏法と同じように、「1発目はカカトを上げて、2発目は下げる」ことを意識してみてください。

ですので、スライド奏法は「1発目はカカトを上げつつフットボードの真ん中辺りを踏み、2発目はカカトを下げてフットボードの奥を踏む」という動きになります。

慣れないうちは、カカトの動きは一旦無視して、足の前後移動にのみ意識を向けて練習してください。

カカトの意識は、ある程度慣れてきてからで大丈夫です。

また、練習を始めたばかりの時は、1発目と2発目の移動距離を大きくしても良いと思います。

その方が、足をスライドさせる感覚を養う練習にもなったりします。

1発目をフットボードの真ん中ではなく、もっと手前を踏んで練習する、といった感じです。

速くなってくると、1発目と2発目の移動距離が小さくないと追い付かなくなるので、「速くなるにつれ、移動距離を短くする」という意識も持っておいてください。

難易度はアップダウン奏法より高めですが、人間に不可能な動きではないので、めげずに練習してみてください。

もしかすると「あれ、スライド奏法の方が速いなら、アップダウン奏法ってなくても良くね?」という疑問が出てきたかもしれません。

確かに速さのことを考えると、スライド奏法だけで良いような気もします。

しかし、スライド奏法には「遅いと安定させにくい」という欠点があります。

遅いテンポでスライド奏法をやろうとすると、1発目と2発目の音量がバラバラだったり、速さを一定に保ちにくかったりといった問題が出てきます。

もちろん遅いスライド奏法を安定させるのも、できなくはないですが、それを練習するならアップダウン奏法を使った方が楽です。

遅いスライド奏法をやるのは、あくまでも「スライド奏法に慣れていない時に、感覚を養う練習をする時」くらいかなと思います。

もう1つ余談ですが、私の速いスライド奏法はこのような感じになっています。

「1発目を親指の先端で踏んで、2発目を母指球で踏む」という踏み方です。

何故だか分かりませんが、自然とこうなっていました。

もちろん普通のスライド奏法もできますが、私はある程度以上の速さになると、このやり方の方が楽に感じます。

私はこの踏み方で痛みなどは感じないのですが、見た感じがどうも指に負担かかってそうなので、真似をする際は気を付けてください。

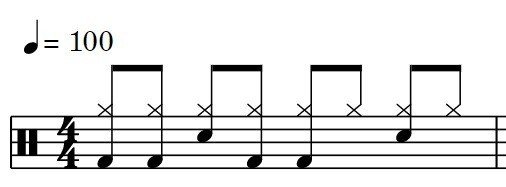

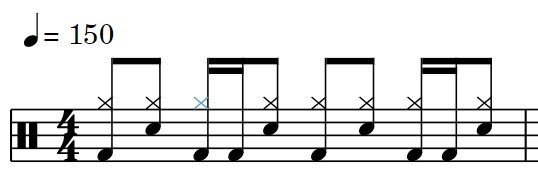

次の画像は、スライド奏法を習得するための練習フレーズの例です。

2枚とも2ビートです。

スライド奏法は、アップダウン奏法よりも動きが大きいので、慣れないうちは手と足が中々綺麗に揃わないかもしれません。

「右手と右足だけ」といった風に練習するのも良いですが、まずは「スライド奏法を、ある程度無意識でも踏める」ようになってから、2ビートなどのリズムパターンで練習するようにしてみてください。

足がある程度自由に動けば、手と足を揃えるのは、そんなに時間はかからないと思います。

ヒールトゥ奏法でのダブルの踏み方

ドラム演奏をする上では、アップダウン奏法とスライド奏法の2つを習得しておけばまぁ問題無いのですが、「こんな踏み方もあるよ」ということで、ヒールトゥ奏法もご紹介します。

ヒールトゥ奏法も、「楽に速くダブルを踏める奏法」です。

効果としては、スライド奏法と同じです。

もしかしたら、スライド奏法よりもヒールトゥ奏法の方が、自分に合っているかもしれません。

スライド奏法の練習で行き詰ったら、ヒールトゥ奏法を練習してみるのも良いと思います。

ヒールトゥ奏法は、「カカトで1発踏んで、母指球で1発踏む」動きで2発踏む奏法です。

足の部位を2つ使っているので、効率が良さそうに見えますね。

スライド奏法みたいにバタバタしていないので、楽に踏めます。

※スライド奏法とヒールトゥ奏法、どちらが楽かと聞かれると、個人差アリとしか言えませんが…

楽に踏めるので、手足のコンビネーションなどの「ダブルを連続で踏む場面」で、役に立ちます。

「スライド奏法で手足のコンビネーションをやると、どうも手足がかみあわない」という場合は、ヒールトゥ奏法を試してみてください。

踏む時の感覚としては、「カカトで1発踏んで、フットボードが跳ね返ってきたところを母指球で踏む」という感じです。

これも「リバウンドを拾う」という感覚です。

この踏み方での難所は、「カカトで踏んで音を鳴らす感覚を得ること」だと思います。

慣れないうちは、これが地味に難しいです。

コツは「母指球をなるべく奥に置いて踏むこと」です。

カカトで踏むとなると、どうしてもペダルのヒンジ付近を踏むことになります。

ヒンジ付近は、踏んでもビーターを十分に動かせず、音が鳴らないということがあります(鳴らせないわけではない)。

少しでもヒンジからカカトを離して踏みやすくするために、足をなるべく奥に置いておくことをオススメします。

また、ヒールトゥ奏法にはもう1つのやり方があります。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?