JOG(689) 義に生きる ~ 台湾を救った根本博・元中将(下)

国府軍に迎えられた根本は、共産軍を迎え撃つ戦略を立てた。

前回の続きです。

過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251

無料メール受信:https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776

■1.「根本先生!」

小さな釣り船で2週間もかけて、ようやく台湾にたどり着いた根本・元中将の一行だったが、密航者として逮捕され、基隆港近くの監獄にぶち込まれた。根本は必死に「国府軍を助けに来た日本の軍人である」と訴えたが、獄吏は「何を寝ぼけたことを言っているのか」とまったく相手にしない。

しかし2週間も訴え続けていると、「台湾を助けにきたという日本人がいる」という話は次第に広がり、国府軍幹部・鈕先銘(にゅうせんめい)中将の耳に入った。鈕中将は、根本が北支那方面軍司令官だった時に、よく交流していた人物だった。

「根本博」というその日本人の名前を聞いた時、鈕中将は反射的に立ち上がった。根本の人格と信念を知る鈕中将は、「あの根本中将なら、台湾に来ることもあり得る」と直感したのである。その場で、車を基隆に走らせた。

鈕中将が来ると知らされた獄吏はあわてて根本たち一行を風呂に入れ、食事をさせた。根本たちは急に待遇が変わったので、「いよいよ処刑か」と勘違いをして覚悟を決めたいた。

そこに現れた鈕中将は「根本先生!」と駆け寄って、その手をしっかり握って話さなかった。その姿は鈕中将の感激の大きさを物語っていた。

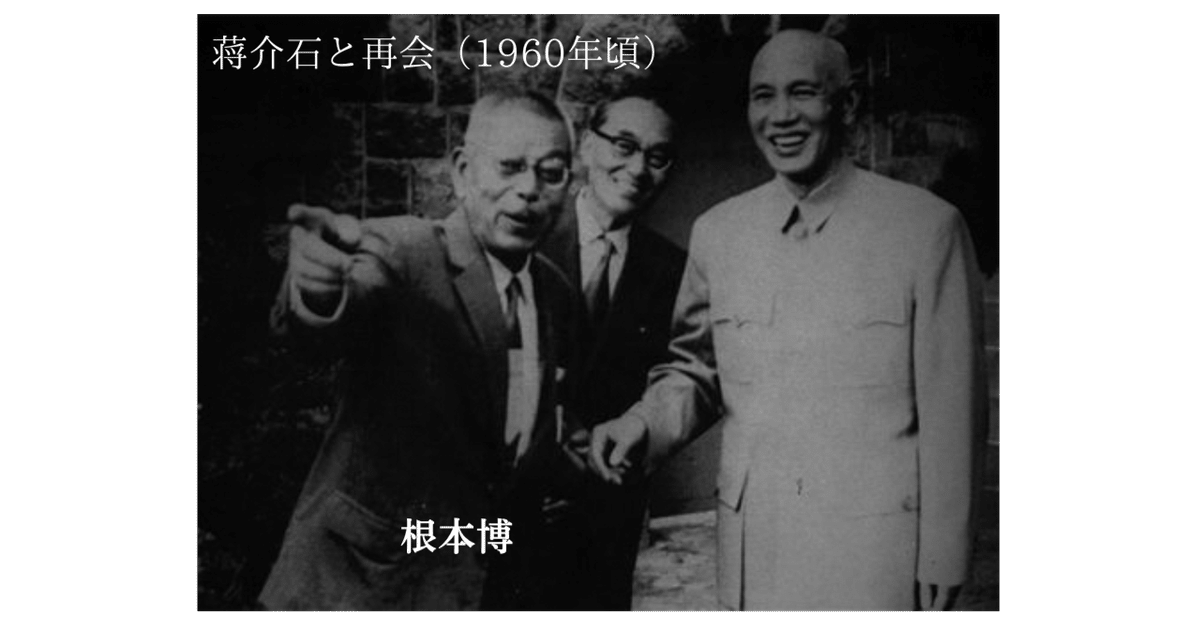

■2.蒋介石との再会

根本ら一行は8月1日に台北に連れて行かれ、湯恩伯(とうおんぱく)将軍の歓待を受けた。湯は根本と会うのは初めてだったが、その名前と実力のほどはかねてから聞き知っていた。湯自身、日本に留学し、明治大学と陸軍士官学校を出た知日派で、流暢な日本語で根本と語り合い、すぐに打ち解けた。

根本が来たと知らされた蒋介石は、即座に会見を求めた。根本らが応接室に入ると、満面の笑みを浮かべた蒋介石が「好(ハオ)、好、好」と固く手を握った。

根本の胸中に万感の思いがこみあげた。天皇制を守ってくれ、また終戦時に在留邦人と日本軍将兵の帰国を助けてくれた恩人に、3年前の別れの時に「私でお役に立つことがあればいつでも馳せ参じます」と約束していた。その約束をついに果たせたのである。

しばらく話が弾んだ後で、蒋介石は真剣な表情で、こう切り出した。「近日中に、湯恩伯が福建方面に行きます。差し支えなければ湯と同行して福建方面の状況を見ていただきたい」

蒋介石は長かった日中戦争で、日本軍の実力を良く知っていた。蒋介石はその力をどうしても借りたかったのである。

「私は、福建でもどこでもまいります」と即座に快諾した根本に、蒋介石は感激した面持ちで「ありがとう、ありがとう」と繰り返した。

■3.大陸での最後の足場

その2ヶ月前、国府軍は上海を失っていた。上海防衛を指揮していた湯は、殺到する共産軍を前に、市民を巻き込む市街戦を回避するため、上海から撤退したのである。

上海を失った事で、国共内戦の行方はもう誰の目にも明らかに見えた。5日ほど前にはアメリカ国務省も「中国は、もはや共産主義者の手の中にある。国民党政府はすでに大衆の支持を失っている」として、「軍事援助打ち切り」を発表していた。

大陸での最後の足場が福建だった。ここも失えば、一気に台湾まで存亡の危機に直面する。湯は「最後の御奉公」に福建に赴く覚悟だった。根本に一緒に福建に行って貰いたい、というのは、湯自身の希望だった。

福建行きを承諾してくれた根本を、湯は「顧問閣下」と呼び、食事の際には一番の上席に座らせた。根本が恐縮して辞退しても、湯はそれを許さなかった。

1949(昭和24)年8月18日、根本一行は、福建に向けて出発した。これが自分の「死地」になるかもしれない。恩義を返すべき蒋介石にも自分の気持ちを伝える事ができた。もう何も思い残すことはない。晴れ晴れとした爽やかな気持ちだった。

根本らは、国府軍の軍服を与えられ、また蒋介石から贈られた中国名を名乗ることとした。根本は「林保源」と名乗った。湯に仕える兵団長らは根本の素性などは知らされなかったが、湯の「顧問閣下」と礼を尽くした態度から、極めて重要な人物であることを感じとっていた。

■4.根本の具申した基本方針

根本は福建の中心である商都・厦門(アモイ)の地形、経済などを調べた。そして即座に「この島は守れない」と判断した。

商都・厦門は、厦門湾の中の島にあるが、北、西、南の3方が大陸に面し、狭いところではわずか2キロしか離れていない。三方から攻撃を受ければ、ひとたまりもない。また、商業都市で20万人もの住民が住んでおり、食糧の自給ができないため、持久戦も不可能であった。

一方、金門島は厦門湾の外にあり、海峡は流れが速い。白くうねった波が遠目にもよく見えた。共産軍が押し渡ろうとしたら、この波を乗り越えなければならない。人口は4万にも満たず、漁業やさつまいもの栽培で暮らしていた。「この島は『自活』できる。大陸との通行をたとえ遮断されても、ここを拠点にすれば長期間、戦い抜ける」と、根元は判断した。

その夜、根元は湯に、自分の考えを示した。「共産軍を迎え討つのは、金門島をおいてほかにありません」

湯は押し黙った。「福建を守る」とは「厦門を死守する」ということだった。仮に金門島で戦って勝ったとしても、共産軍は厦門を落としたということで、大きな宣伝材料にするはずだ。蒋介石の怒りも買うだろう。

しかし戦略的には金門島を死守することが「台湾を守る」ための大きな力となる。自分の名誉を犠牲にしても、長期的に台湾を守る道筋をつけることが、軍人としての務めではないのか。

「わかりました」と湯は答えた。厦門は放棄し、金門島を死守する、という基本方針が、根本の具申通りに決定された。

■5.上陸してくる共産軍を一挙に殲滅する

その基本方針に則って、根本は戦術を考えた。共産軍は海軍を持っていない。海峡を押し渡るには、近辺の漁村から小型の木造帆船(ジャンク船)をかき集めて、押し渡ってくるのは確実だ。

それを海で迎え討てば、一時的な勝利はできるだろう。しかし、それでは敵の損害は少なく、勢いに乗った共産軍を押しとどめることはできない。敵の大兵力を上陸させてから一気に殲滅することで雌雄を決しなければ、金門島防衛は成功とは言えない。

そのために、根本は日本陸軍が得意とする塹壕戦法をとることとした。海岸や岩陰に穴を掘り、敵を上陸させてから戦うという、硫黄島や沖縄戦などでも、圧倒的な戦力の米軍に対し大きな損害を与えた戦法である[a,b]。

この塹壕戦法を応用して、敵を上陸させた所でジャンク船を焼き払ってしまえば、敵は増援部隊は送り込めない。逃げ道を失った敵兵士は動揺する。ましてジャンク船では重火器は積めないので、相手は銃器を持った兵隊だけだ。こちらには戦車も野砲もある。上陸した兵を一挙に殲滅できる。

根本は共産軍の上陸地を想定し、塹壕陣地の構築、敵船を焼き払うための油の保管など、日夜島内を巡りながら、指示して廻った。

■6.共産軍の上陸始まる

10月1日、毛沢東による中華人民共和国の成立宣言が全世界に向けて発信された。敗走を重ねる国府軍は、金門島にまで追い詰められている。勢いに乗った共産軍は、「こんな小島をとるには何の造作もない、大兵力を送り込んで残党をひねり潰すだけの事だ」と、国府軍を舐めきっていた。

10月半ば、金門島の対岸にある石井港には、灰色の共産軍の軍服を着た兵士たちがあふれ、中国各地の聞いた事もないような方言が飛び交っていた。「漁民は船を提供せよ」と、有無を言わさぬ強制徴用が始まった。

10月24日夜、共産軍の上陸が始まった。大きな船には百人あまり、小さい船にも50人ほどの兵士が乗って上陸してきた。海岸が兵士の群れで埋まった。そして敵兵が上陸して行った後で、塹壕に隠れていた国府軍兵士たちは、ジャンク船を焼き払った。

夜が明けてから、出動した国府軍の戦車21両が上陸した共産軍に襲いかかった。37ミリ砲を撃ちまくる戦車隊に、共産軍は多くの犠牲を出しながら、敗退するしかなかった。

司令部で、湯は根本の手を握って「すべて予定通りです。顧問閣下の判断と計画のおかげです」と語った。「いささかなりとも、お役に立てた」と根本は実感した。

■7.「金門の勝利」

しかし、まだ戦さの最中である。前線に出れば、さまざま指示も出来るだろう。根本は湯の許可を得て、ジープに乗って前線に向かった。

共産軍は金門島の西北端にある古寧頭村に立てこもり、村人を盾に必死の抵抗を続けていた。一方、長年、敗北を続けてきた国府軍は、初めてと言ってもよい大勝利に、血気にはやっていた。

「このままでは、巻き添えで一般の村民が大勢死ぬ」と根本は危機感を抱いた。村民が大勢殺されたら、今後、ここを国府軍の本拠として抵抗を続けていくことも難しくなる。根本は冷静に作戦を立てて、湯に献策した。

まず古寧頭村の北方海岸にいる戦車隊を後退させ、南側から猛攻をかける。それによって敵を古寧頭村から北方海岸に後退させる。そこを砲艇で海上から砲撃させ、戦車隊と挟み撃ちにして、敵を殲滅する、という作戦である。湯の幕僚会議は、根本のいちいち納得のいく作戦を、一致して支持した。

10月26日午後3時、根本の作戦に基づく南側からの猛攻が始まった。夜になって銃砲声が静まると、敵は予想通り、北側の海岸に向かって後退を始めた。そこに静かに進航してきた砲艇の火砲が炸裂した。共産軍に逃げ場はなく、砂浜は阿鼻叫喚の地獄と化した。

午後10時、共産軍の生存者は武器を捨てて降伏した。正確な数字は定かではないが、古寧頭戦史館の調査によれば、上陸した共産軍は2万、うち死者1万4千、捕虜6千と推定されている。国府軍の方は、死傷者3千余名に過ぎなかった。

本編(上)の冒頭で紹介した古寧頭村の古老の言葉、「自分たちがあの戦争で死ななかったのは、ある日本人のお陰だ」というのは、この戦いの事を指している。

かくしてわずか2昼夜で「金門の勝利」が確定した。勢いに乗って攻め立てた共産軍は、主力を殲滅されたため、その進撃は完全に止まった。金門島はそれから60年を経た今日も台湾領であり、中国の海峡制圧と台湾侵攻を防いでいる。

■8.釣り竿を担いでの帰国

10月30日、湯は幕僚たちを引き連れて、台北に凱旋した。その中に密かに「林保源」こと根本・元日本陸軍中将がいることは、集まった新聞記者たちは誰一人知らなかった。

湯一行を迎えた蒋介石は、根本の手を握って「ありがとう」と言った。蒋介石総統に恩を返す、それだけのために台湾に密航した根本にとっては、その言葉で十分だった。

昭和27(1952)年6月25日、根本は羽田空港に降り立った。小さな釣り船で延岡を出航してから、丸3年が経っていた。出発した時と同様に、釣り竿を担いでいた。いかにも、台湾でちょっと釣りをして帰ってきた、という出で立ちである。

その頃、日本国内では、蒋介石が戦局挽回を図るために、日本の旧軍人たちを募兵しており、それに根本が関係している、との噂が立っており、大勢の報道陣が待ち構えていた。

「台湾で何をしてこられたんですか」との質問に、「日本の天皇制は蒋総統のおかげで助かったので、その感謝の気持ちを伝えたかっただけだ」と根本は本音を漏らした。「でも、噂のような募兵計画などに参加したり、前線に出て部隊の指揮をとったりしたことはないよ」と、巧みにはぐらかした。

■9.一対の花瓶

台北の中心に立つ巨大な中正紀年堂には、蒋介石の巨大な像とともに、彼の執務室を再現した部屋がある。その中に高さ40センチほどの花瓶が置かれている。他の壺や置物は一対となって左右に分かれているのに、この花瓶は一つしかない。

この花瓶は1947年に2個1セットとして3セット作られ、イギリスのエリザベス女王に1セット、日本の皇室に1セット贈られた。残る1セットの一つを蒋介石は自分の手元に置き、もう一つをこう言って根元に与えたのである。

これは、あなたと私がいつも一緒にいるということです。常にそばにいて、お互いがお互いを忘れないという意味で、この花瓶を贈ります。[1,p220]

それは命をかけて蒋介石の恩義に報いようとした根本に対する蒋総統の真心を表したものだった。根本に贈られた花瓶は、今も日本国内のある場所で大切に保管されている。

根本と蒋介石は共産軍に対して共に戦ったのだが、中国の軍事的脅威は今も続き、その下で日台は運命共同体である。現在の日台両国民も、この1対の花瓶を分かち合っていることを忘れてはならない。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a.

b.

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

1. 門田隆将『この命、義に捧ぐ ~台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡~ 』★★★、集英社、H22

■「義に生きる ~ 台湾を救った根本博・元中将」に寄せられたおたより

■「特選隊/山口」さんより

知りませんでしたー。根本中将と蒋介石総統、日本と台湾の繋がりの強さ、お互いの関係の深さを知りました。

「八田与一」や今回の話を知って日本と台湾は一つなんだな、と感じました。終戦後アメリカ連合軍によって台湾、沖縄、日本と分断されてしまいましたが、アメリカの委任統治領の沖縄は昭和42年に沖縄県として日本に復帰。沖縄県尖閣諸島と台湾(中華民国)はとても近い。台湾と日本は一つだなという感じを持ちました。当たり前ですけど国民性も台湾と日本はととても似ていて信頼できる。

随分前に、15年ほど前、台湾人の老夫婦(70~80才)が会社の前でうろうろしていたので「どうしましたか」と訊ねると広東語か何かで話すので筆記で話を聞き、台湾人であること、「花卉市場」を探していることが分かりました。花卉市場まで車で乗せていきました。

現場に近くなると花卉市場の大きな文字を見つけて、喜んで安心して車から降りました。私も車から降りこの辺がそうです、と身振りで伝えてから車に乗りました。老夫婦は二人そろって頭を下げて御礼をいってくれました。喜ぶ姿が嬉しかったです。

今これを書いてて思ったのは、よくぞ安心して車に乗ってくれたものだと思いました。つまり台湾でも日常的な親切なんでしょね。それと深々と頭を下げてお礼のお辞儀をしてくれたこと。その時は感じませんでしたが、お辞儀は日本式の挨拶ですよね。これはこれは!台湾と日本はもっと親密な、というより密接な関係にならなきゃ大変だ。

根本中将がロシア(ソ連)軍の進行を防ぐための決断。現地の日本軍に「自衛の為の戦闘」は許可されていても千島列島の最北端、「占守島(しゅむしゅとう)の戦い」のように、ソ連が連合軍であることを利用して根本中将に戦闘を停止させるための工作はしたでしょう。

しかし根本氏は騙(だま)されずにロシア軍を撃退した。ロシアに対して防御を止めた国や地域はロシア人に蹂躙されることは明白です。平成23年、現在の北海道も一部地域をロシアに占領され日本国民がロシア人に射殺されている。この現実を直視しなければなりません。北海道知事や外務省は何をしている。関係ないか。

とにかく、台湾の親日の心、台湾日本武士道精神。ほのぼのとする話を有り難うございました。根本さんの日本人精神、大和魂、武士道を感じました。

■「noz」さんより

メルマガでご紹介いただいた『この命、義に捧ぐ ~台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡~』を早速拝読しました。私個人としては「義」というよりも、在留邦人、部下の引き上げ、帰国を成功させてくれたことへの「恩」を返すための行動という感想を持ちましたが、上層部の命に反してもソ連軍に抗戦を続けて居留民を守りきり、恩ある蒋介石、台湾のために敢然と立ち上がり、即行動に移す実行力と覚悟に感銘を受けました。

根本中将の活躍は政治的な思惑もあって歴史の闇に葬り去られようとしていたようですが、今回こうして光があてられたことに、日本人として嬉しく、誇りに思います。

■編集長・伊勢雅臣より

「義」というより「恩義」と言った方がぴったりですね。