ドラマ「監察医朝顔」スタート! 「生きるための法医学」まえがき&序章を無料公開

こんにちは、編集部の白戸です。

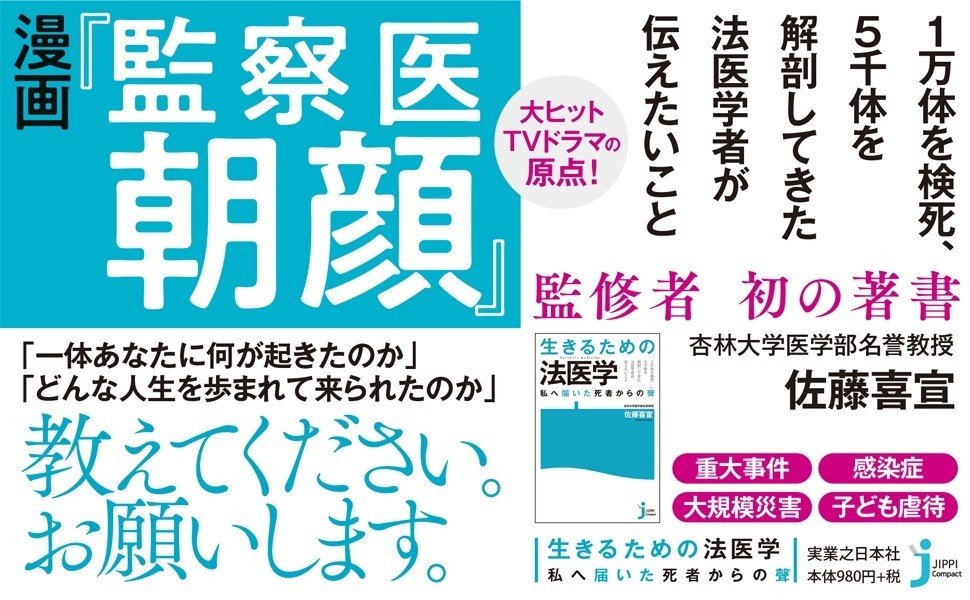

11/2(月)21:00、ドラマ「監察医朝顔2」(上野樹里さん主演/放送・フジテレビ)がスタートします。弊社の漫画「監察医朝顔」が原作ですが、この漫画を監修していただいた杏林大学医学部名誉教授である佐藤喜宣先生の初の著書「生きるための法医学 私へ届いた死者からの聲」も発売します。

佐藤先生は、現役時代からこれまで、誰もが聞いたことのある重大事件(坂本弁護士一家殺害事件や井の頭公園バラバラ殺人事件など)や、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大規模な災害現場での検死など、これまで1万体以上の懸案、5千体以上の法医解剖を担当して来られました。

現在は、法医学者の立場から子ども虐待やドメスティック・バイオレンス防止活動などにも携わりながら、警視庁科学捜査班や特命捜査班に協力している、日本を代表する法医学者です。

今回は、発売とドラマ放映に際して、「まえがき」と「序章=ようこそ法医学教室へ」を無料で公開します。

ドラマと合わせてぜひこの機会に!

「生きるための法医学 私へ届いた死者からの聲」まえがき

「教えてください、お願いします」

解剖を行う前、ご遺体に必ずお声がけしている言葉です。

解剖はその方の人生と向き合うことになるので、この言葉は心の中で言うのではなく、声に出しています。

これは1975年、日本大学医学部を卒業して以降、初めてご遺体と向き合った時から行っている習慣です。

法医学の門を叩いた当時、わからないことは山のようにあり、法医学者・監察医は、そのわからないことを教えて頂く立場なんだと思っていました。

臨床医学であれば、生きている人に対して「どこか痛いところはありますか?」と聞けば返事があり、教えてもらうことができます。「どんな感じの痛みですか?」と尋ねたら、きっと詳しく説明してくれるでしょう。

でもご遺体に聞いてみても、返事はしてくれません。

だからこそ教えて頂ける態勢を整え、その姿勢を磨いていかないと、答えを教えてはもらえません。

仮にその答えを教えて頂けたとしても、気づくことができなければ、受けとめることもできません。

「一体あなたに何が起こったのか」「どんな人生を歩まれて来られたのか」

それをきちんと聞けるような存在になりたい。

その一心で「教えてください、お願いします」とお声がけしてから解剖を行っていたのです。

法医学監修を担当させて頂いた漫画『監察医 朝顔』の中でも、主人公である山田朝顔は、必ず解剖前にご遺体に対してこの言葉をかけてから解剖を行う設定となりました。

朝顔は家族をはじめ、周りの人間に囲まれながら生かされていて、その中で自分が生きていくためにどんなことをしなければならないのか。そのためには自分の特技をどう発揮したらいいのか。日々苦悩し、葛藤を繰り返していく発展途上の女性監察医です。

仮に朝顔が、ご遺体に対して、自分がなんでも見つけてあげましょうだなんて思い上がった気持ちで向き合ってしまったら、何も見えてこないし、教えてももらえません。

漫画に出てくる朝顔の上司で、法医学教室教授の茶子先生からもきっと叱られるでしょう。

殺人事件、不慮の死亡事故等には、被害者と加害者だけではなく、被害者家族、加害者家族もいます。

身近な人がもしもお亡くなりになってしまった場合、遺された人達がその死をどう捉えるのか。死を受けとめた上で、日常を生きていくためにはどうしたらいいのか。

ご遺体には、これからを生きていく人達に伝えたかったメッセージが必ずあるはずで、そのメッセージこそ、私達法医学者が聞かせてほしい、そして残していきたい、生きている人に活かすための「臨床法医学」に相通じるものでもあるのです。

昭和、平成、令和にわたって東京都監察医務院、琉球大学医学部法医学教室、杏林大学医学部法医学教室にて40年以上、監察医・法医学者として1万体以上の検死、5千体以上の解剖を担当させて頂きました。

これまでにご遺体から教えて頂いたメッセージのほんの一部でも、これからを生きていくみなさんにお伝えできたらと願っております。

2020年10月吉日 佐藤喜宣

序章

◎法医学とは?

1880年代に欧州留学から帰国し、日本の法医学の始祖とされる片山国嘉東京大学名誉教授は「法医学とは、医学および自然科学を基礎として、法律上の問題を研究し、またこれを鑑定する学である」と定義されました。

法医学は、死因が明らかではないご遺体や事件性が疑われるご遺体等の死因究明だけではなく、身元特定、DNA鑑定、親子鑑定、裁判で必要となる鑑定書や意見書の提出等、社会と法律に関わる医学的な問題を広く研究し、公正な医学的判断を提示する社会医学といえます。

従来は裁判医学、または刑事法医学の側面が強い「死者の法医学」というイメージが定着していましたが、明治、大正、昭和、平成、令和という時代の変遷にともない、法医学で得た知識を未来に活かす「生者の法医学」にも焦点があてられるようになって来ています。

◎法医学者とは?

法律と医学に関わるあらゆるものを見る存在が法医学者です。

警察、検察、裁判所、自治体等からの要請を受け、変死や異状死体、事件性が疑われるご遺体等の死因を検死、法医解剖を通して究明し、自殺か他殺か事故死なのかといった判断を行い、鑑定書、意見書、死体検案書を作成するのが主な仕事です。

厚生労働省の2018年度の統計では、日本には約32万人の医師がいるとされている中で、2020年9月現在、法医専門医は約150人、歯科法医学(法歯学)の歯科医師を加えても2百人弱しかいないのが現状です。

法医学者になるためには、医師か歯科医師か薬剤師等の資格が必要となります。臨床医学の知識も求められるので、臨床各科の専門医資格を取得した医師、歯科医師の他、薬剤師や人類学の先生もいます。

勤務先は主に大学医学部、歯学部、大学院の法医学・歯科法医学教室、警察機関、監察医務院等になります。

◎監察医とは?

自治体の知事に任命され、検死と行政解剖を行う医師が監察医です。

法医学者同様、死因、死後経過時間を推定し、病死、自然死、外因死なのかを特定して死体検案書を作成します。

監察医が専門としている分野は、法医学と病理学をはじめ内科、整形外科、小児科、脳外科等といった臨床系の各専門分野の医師がその経験を活かし、監察医として対応しています。

監察医になるためには医師免許が必要となります。

東京都監察医務院に勤務する場合は、東京都福祉保健局の管轄となるので、東京都福祉保健局の書類審査と面談を受けることになります。

各分野から監察医務院に来られる教授や准教授は、研修期間を終えてから正式に非常勤監察医として入局します。

◎監察医・法医学者の男女比は?

私が法医学の世界に入った1975年当時の監察医・法医学者の男女比は、男性約9割、女性約1割でした。

約半世紀経った2020年は、男性約7割、女性約3割と女性法医学者も監察医も増えてきています。

ちなみに2020年9月現在、東京都監察医務院の常勤監察医は男性7人、女性5人。非常勤監察医は男性37人、女性15人。合計比率は男性約7割、女性約3割という構成になっています。

◎監察医制度とは?

GHQ(連合国軍総司令部)の命令によって、飢餓、伝染病による死亡が続出していた終戦直後の1947年に創設され、公衆衛生の向上を目的とし、当時の日本の都市人口に応じて割りあてられた制度のことです。

2020年9月現在、監察医制度が設置されているのは東京23区、名古屋市、大阪市、神戸市の4都市です(制度発足当初は、福岡市、京都市、横浜市を含む7都市に設置)。

4都市で解剖を担当する監察医は地方公務員となり、非常勤の監察医もいます。

非常勤監察医の多くは、普段は大学医学部や医科大学等に籍を置き、兼任で監察医を拝命し、仕事を果たしています。

事件性や犯罪の疑いがあると警察が判断したご遺体の司法解剖は、各都道府県にある大学医学部、医科大学等の法医学教室(法医学講座)等で行われています。

◎検死とは?

医師である一般臨床医、監察医、法医学者が行う「検死」とは、ご遺体の体全体を観察・検査することです。

その検死結果を総合的に整理することを「検案」と言います。

◎検視とは?

警察に届け出があったご遺体に対して、検視官もしくは検視を担当する警察官によって行われる検査は「検視」と呼ばれ、事件性の有無を確認することを目的としています。

警察官は医師ではないため、解剖は行いません。

◎解剖とは?

解剖は目的ごとに「系統解剖」「病理解剖」「法医解剖」の三つに大別されます。

系統解剖とは、医学・歯学・看護学・薬学の大学で行われる医学教育のため、献体されたご遺体に対して、人体解剖学の実習教材として行われるものです。

病理解剖とは、病院で亡くなられたご遺体に対して、疾患の病理学的判断や手術、薬剤の治療効果等を確認し、検証するために病理医が、ご遺族から承諾を取った上で行う解剖です。

法医解剖とは、明らかな病死・自然死以外の異状死体に対して、検死・検案の結果、外見からだけでは死因を特定できず、詳細な検査が必要とされた場合、病死をはじめ自殺か他殺か事故死か等を見極めるため、主に法医学者か監察医が行う解剖です。

◎法医解剖の種類とは?

法医解剖には①司法解剖、②行政解剖、③承諾解剖、④調査法解剖(新法解剖)の4種類があります。

司法解剖とは、犯罪性のあるご遺体、または犯罪が疑われるご遺体を、検察庁からの嘱託と裁判所からの許可を得て行う解剖で、あくまでも刑事的な事例を取り扱います。

行政解剖は、監察医制度が制定されている地域で、事件性や犯罪の疑いが認められない突然死や外因死等に対して、外見からだけでは死因が特定できないご遺体の解剖です。

承諾解剖は、監察医制度が制定されていない地域において、犯罪性は認められないが、死因や死亡の種類を明らかにするため、ご遺族の承諾を得て行う解剖です。

調査法解剖とは、2013年から施行された「死因・身元調査法」に基づく制度で、所轄警察署の署長、海上保安部長等の判断により、ご遺族の承諾がなくても行うことのできる解剖です。

調査法解剖の導入により、司法解剖か行政解剖かの判断が難しいご遺体の解剖がスムーズに行えるようになり、警察は捜査しやすくなりました。

◎解剖時の装備は?

伝染病や感染症予防等を考慮した使い捨ての医療用ガウン、マスク、帽子、手袋、ゴーグルかフェイスシールド、長靴等といった装備は、年々改良されています。

執刀後の解剖器具は、アルコール消毒か煮沸消毒をした上で、紫外線を当てて保管しています。

解剖が終わったら、シャワーを浴びてから着衣を身につけます。

◎解剖の基本的な手順は?

まずは身長体重の確認等、ご遺体の外側から体全体を観察していきます。

そして鎖骨にそってY字切開し、体を開いていきます。各臓器検査は心臓が終わったら肺、胸の臓器が終わったら、お腹の臓器へと移行していくように、特別なことがない限り、同一の手順で検査していきます。

傷等があれば、形状や出血箇所を丹念に調べます。すべての検査が終わったら、縫合して終了します。

解剖中は常に写真を撮って記録します。

◎解剖にかかる時間は?

行政解剖と承諾解剖は、解剖後の説明も入れて2〜3時間はかかります。

司法解剖の場合は、病変や傷等の程度や形状を記録する必要もあるため、行政解剖と承諾解剖の倍となる4〜6時間はかかります。

傷の数が多いご遺体の場合、約12時間かかったこともありました。

◎解剖時のスタッフ構成は?

監察医務院では医師が執刀し、大学では多くの場合、教授・准教授か講師が執刀して、解剖技官、助手がサポートしています。

事件内容等によっては、検事や担当刑事らが立ち会うこともあります。

初めて解剖に立ち会った新人警察官が、解剖を見たことで倒れてしまったこともよくありました。

◎死体検案書とは?

検死、または解剖後、死亡を証明する公文書が「死体検案書」で、監察医や法医、または警察協力医が作成します。

警察協力医とは、警察の捜査に協力する民間の医師で、警察署が置かれた地域で、開業または勤務している医師の中から選ばれて検死、検案を行っています。

死体検案書が発行されるのは、異状死体や変死体として警察への届け出があったかどうかで、警察の検視があった場合となります。

一般に明らかな病死や自然死の場合や、病院かご自宅で亡くなられた時は、故人の担当医、もしくはかかりつけの医師が「死亡診断書」を作成します。

A3用紙で右側が死亡診断書(死体検案書)、左側が「死亡届」という一枚の様式になっています。

自治体が火葬を許可していることを証明する「火葬許可証」を申請するための必要書類でもあり、火葬手続きの他、ご遺体の搬送、故人の保険金の受け取り、相続税の申告等にも必要な書類となります。

◎「死亡の原因」と「死因の種類」

死体検案書には「死亡の原因」と「死因の種類」という欄があります。

いわゆる死因となる「死亡の原因」は、一般医師、監察医、法医学者が検死によって決定します。決定できない場合は、解剖によって判断します。

しかし自殺か、他殺か等という「死因の種類」については、警察捜査と擦り合わせした上で決定しなければなりません。

「死因の種類」は12種類あり、大別すると事件性のない「病死及び自然死」、外力で生じた原因による「外因死」、死因不明の「不詳の死」があります。

「死因の種類」は、保険金の支払い等にも関連し、明らかな外因死であれば、保険金が支払われるケースでも、自殺や不詳の死となれば、保険会社の方針やご遺族の請求の有無によって、対応が異なる場合もあります。

◎解剖によって事件性が判明したことは?

病死、自然死と思われていたケースが、事故や殺人と判明した例は、私が担当させて頂いた行政解剖と承諾解剖の中だけでも、千件に2〜3件の割合でありました。

解剖によって事件性の疑いが浮上した場合は、司法解剖へ変更されます。

◎法医学者が事件現場に足を運ぶことは?

私は解剖が終わった後、できるかぎり現場に足を運ぶことを心がけていました。

殺人事件等で警察からの要請があれば、捜査本部にも出向き、説明を行うこともありました。

たとえば凶器が使用された場合、解剖所見からある程度の形を特定することができるので、どんな凶器が使用されたのかを説明しに行くこともあり、押収物等と照らし合わせて確認を取り、情報提供することもありました。

◎臨床法医学とは?

ご遺体から教えてもらった知識を生きている人に活用する。

これを「臨床法医学」と呼んでいます。

亡くなられた人の尊厳と権利を守り、生きている人たちに対して法医学の知識をフィードバックしていくことは、犯罪抑止にもつながります。

私が子ども虐待や、ドメスティックバイオレンス(DV)の防止にも取り組んでいるのはそのためです。

臨床法医学は、大規模災害等の防災対策にも役立てられていて、今後ますます重要になって来ると感じています。

人生100年時代と言われる昨今、生きている人に活用してこそ真価を発揮するのが法医学であり、法医学にはその使命があると考えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ぜひ続きは本書でお楽しみください!