第5回さいたま市北区子どもの遊び場居場所づくり勉強(ZOOM)会レポート

2024年8月31日(土)20時~22時近くまで、浜松市で公園サッカーの場づくりを実践中の細野亜里砂さんをスピーカーにお招きし、「子どもの発達にとって良い環境とは」をメインテーマに、「ドイツサッカー研修」の話題や、「保育士時代に学んだこと」をプレゼンしていただき、参加者の方のお話も引き出しながら、「第5回さいたま市北区子どもの遊び場居場所勉強会」(ZOOM)を実施しました。

さいたま市北区在住の女性2名、さいたま市北区在勤の男性1名、さいたま市南区の女性1名、神奈川県在住の男性1名、浜松在住の細野さんの合計6名が参加しました。

1.スピーカーの自己紹介

まずは、今回のゲストスピーカーの細野亜里砂さんの自己紹介から。

(→※下記スライド参照)

※モンテッソーリ教育・・・環境を通して行う保育。集団保育・一斉保育と比べると、子どもたち1人1人の育ちに合わせた環境を通して、子どもたちの育ちを促すという考え方の教育。

(細)オシムさんから多大な影響を受けました。ジェフのスタジアムボランティアもしていたことがあり、試合が終わった後に、ボランティアの部屋に、一度だけオシムさんが来てくれたことがあり、「ボランティアの人たちがいないと僕たちは試合ができない。いつも本当にありがとう」と言ってくれたことがあり、印象に残っています。

皆さん、応援しているチームとかありますか?

(さいたま市男性)さいたまの赤いチームを応援しています。JFL時代の三菱の頃からの縁です。

(神奈川県男性)僕は今は横浜FCを応援しています。元々フリューゲルスを応援していて、合併があって、横浜FCが発足して、引き続き応援しています。5,6年前には横須賀シーガルスを受け入れる流れもあって、そちらのなでしこリーグの応援によく行くようになりました。

(細)皆さんのチーム愛エピソードありがとうございました。

2.ドイツサッカー旅行記レポート

(細)昨年、池上正さんと中野吉之伴さんのドイツのグラスルーツ研修に参加したときに、帰ってきて、フリースクールや公園サッカーの子どもたちや保護者向けに用意したスライドがあり、今回の勉強会のテーマに合うかなと思い、それを使いながら、お話できたらなと思います。

(1)全員が楽しむための環境設定、下地づくり

こちらは小学生低学年のサッカーフェスティバルの様子の写真です。

(細)経験が浅い子でもサッカーを楽しめるような仕組みがありました。普段私は公園サッカーでも4ゴールを取り入れているのですが、私が最初に育成年代のサッカーを観た時に、団子サッカーに違和感を感じて、上手な子しか楽しめていないような、ほかの子たちはどうなんだろう?と感じました。早くからポジションが固定されることにも違和感。ポジションによって全然見える景色が変わるのに。そんなことから、フニーニョ(3対3)はいいな、て感じました。

(細)交代しながら試合をするのが当たり前。ベンチにずっと座っていることはない。交代の時に、ゲームの流れや意図を伝えるなど、ベンチにいる子たちを大事に扱っている姿が印象的でした。

(細)U9や10などの育成年代でも1試合前後半30分ずつ(日本だともう少し短いのですが)、小さい頃から、サッカーの流れで、どうゲームが動いていくのか、というのを体をもって知るという経験ができるんだな、っていうのをすごく感じて、この時の試合も逆転勝ちのゲーム展開だったんです。いろんなことが起こる、ということ、試合時間をオーガナイズすることの大切さを感じました。1試合を全力でやって、それで終わりです。

続いて、グランドに掲示されている看板のご紹介。

浜松の子どもたちは、1番と回答する子が多かったです。

正解はこちら↓

大人たちが熱くなっちゃうけど、これはワールドカップの試合ではないということを忘れないで、というメッセージ。

ドイツと日本のスポーツに対する考えかたの違いの紹介↓

(細)ドイツにも日本のようにうるさい保護者や熱すぎる監督はいるが、育成ダイレクターみたいな人がいて、元々のスポーツに対する考えをしっかりもっている人が多いという印象がありました。

(2)指導者側が大切にしていること

1FCケルンという歴史のあるチームの育成指導者の方が特別レッスンをしているところを見学させていただきました。

「自分も沢山の経験をすること」とは、自分も沢山経験して、引き出しを用意するとか人間性や感性を高めるということを大切にしているということです。

完璧性(結果)と成長のどちらが、と言われれば、間違いなく、成長を大事にしています。

(細)日本の指導者の方から、「保護者から結果を求められたりしたときにどういう風にしていますか?」と問われたとき、ケルンの指導者は、シーズンの始めに保護者にお茶とケーキを出しながら、「全員を成長させる」と宣言すると、誰も文句を言わなくなる、と回答していました。

(細)日本では、試合に出られなくなっちゃうからもっとほかの子よりうまくならなくちゃ、みたいな意識が、あからさまに口に出さなくてもなんとなくあるように感じます。保護者も子どもも。。

(3)ドイツ文化あれこれ

(細)下の写真では、コートの横に、保護者がワッフルを焼いたりビールを売っていて、その売り上げがチームの活動費になったりしているようです。

(細)なんで日本は取り入れないのかな?と思った環境は、ドイツにはゴールがとにかくたくさんあったということ。芝生環境が難しいのは分かるけど、ゴールって結構簡単に用意できるのでは?と感じました。

【細野さん後日談】日本は中盤や守備などで良い選手は育つが、決定力のあるFWは選手層が薄い、という原因はこのような事も関係しているのかな、と思いました。どんな練習も最後はシュートで終わる、という事がどの年代でも多かったです。

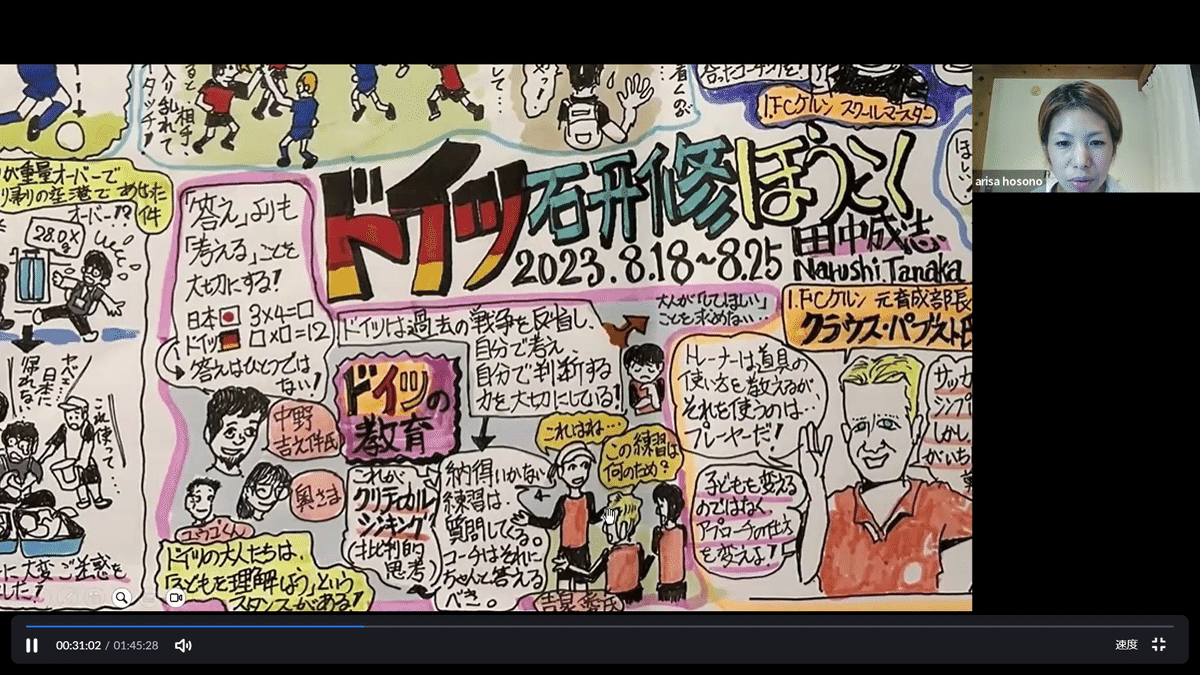

次のスライドは、千葉の方が研修後に、エピソードをひとつの絵にまとめてくれたものです。

(細)ドイツは過去の戦争を反省し、自分で考え、自分で判断する力を大切にしている、これは教育の部分が大きいと思いました。

子どもたちからどんどん質問が出てくる。納得いかない練習に対しても応えられるように大人も準備する。やっぱり過去の戦争で、権力者の思うままに従ったことによってああいう戦争を招いてしまったという反省がきっとあって、クリティカルシンキングが育った。戦後末期の歴史を1年くらいかけて勉強するそうです。

試合が終わると、相手も味方も入り混じってハイタッチ、試合が終わればすぐ帰る。

ここからはドイツの街並みの写真です。

古いものと新しいものが同居している。利便性だけを求めない文化があるんです。

この写真は、ケルン大聖堂に行った時の写真。

(細)仕事しながら映画を観ている鐘の管理人さん。近くで観光客とかバンバン通るんですけど。時間がゆっくり流れるし、ユーモアがある文化なのかな、と察しました。

(4)地元のファンを大切にすることは、「ファンサービス」ではなく、アスリートとしての当たり前の姿だった!

(細)アスリートは、結果だけ出すんじゃなくて、「ファンサービス」とかじゃなくて、地元のファンを大切にして、地元からとても人気があるという文化がありました。

【質疑応答】

(神奈川男性)ドイツの育成年代の指導者の方たちは、日本と同じでお父さんコーチのような形なのか、それともそれなりのライセンスを取得したようなプロの指導者なのでしょうか。

(細)私が聴いたのは、ほとんどは同じようにお父さんコーチ・保護者コーチですね。ただ、協会からのサポートは少し日本と違うようです。

※【参考】ドイツの指導者へのサポートの仕組み

DFBが取り組んできた育成指導に対する考え方。

過去にドイツで新聞でこんなデータが発表された。サッカーをしている子どもの数は全育成層の50%が11歳以下だそう。つまり、半分以上が12.13歳以降で辞めている。子どもを教える指導者のうち80%は必要な育成教育を受けていないと指摘された。

DFBはこれを問題とし、底辺層への指導者への投資をした。ドイツではボランティア活動に美徳がある。だから街クラブ基本的にボランティアでコーチをしている人が多数。お父さんコーチも日本と同じぐらいいる印象を受ける。ボランティアなので多くを求めることはできない。そのおかげで格安でサッカーができるクラブの運営が成り立っているのだから。そのため、時間、興味、知識がないとされる指導者はたくさんいた。だからといってボランティアコーチに「指導者講習会に参加しろ!」と無理矢理言うこともできない。

そこでDFBと地方のサッカー協会はこんな活動を実施している。「DFBモービル」今回の写真に使ったものだ。無料講習会を開き、車にトレーニング用具を詰め込み、現場におもむきトレーニングを行う。全体の指導者のレベルが劇的には変わらないが、これしか可能性がないと考えた。

実際僕がみた支える人たちを少し紹介。

・サッカーコーチ達

サッカーコーチもほとんどがボランティア。お金を貰っている人もいますが、生活を建てる程貰っている人はほとんどいません。しかし雑務から練習、試合までボランティアで関わる大人達が多数いるのです。中でもホッホドルフのU10,11のコーチのお話が印象に残っています。僕が帯同させてもらっているU12,13の前に練習をしています。小さい子ども達の笑い声がよくきこえてきて、すごく良い雰囲気でいつもサッカーをしています。吉之伴さんに聞くとそのコーチはお母さんコーチ。

コーチをやるに当たって責任感を持って取り組みます。例えばコーチをやる知識が必要だと言うことで、DFBが主催する指導者講習会に積極的に参加し、キッズトレーナーの資格を取得しました。

・ミニサッカー大会での活躍

今日はホッホドルフ主催のミニサッカー大会がありました。結果はなんと優勝。子どもたちは大盛り上がりでした。

そんなミニサッカー大会ではどの大会にも必ず売店があります。ホットドッグやポテト、ビール、ジュース、コーヒー。たくさんの種類がある立派なお店です。これもチームの保護者達が店の運営を行い、売上は運営費になります。

・スポーツ文化のレベルの違い。「ボランティアだから」と「ボランティアでも」の考え方

日本ではこんな声を聞いたことがあります。

「あのコーチボランティアだからそこまで多く求められない。」「ボランティアだからしょうがない。」「ボランティアだからこの程度だ。」

ドイツではこう感じるのです。

「ボランティアでもやれることをやろう。」「ボランティアでも責任を持って取り組もう。」「ボランティアでも意欲的に勉強しよう。」

前に吉之伴さんと雑談で、日本のがコーチを仕事にしやすいよ。と話してたことを覚えています。たしかにドイツより日本の方が仕事を「サッカーコーチ」にしている人は出会います。

そこにはボランティアに対するスポーツ文化の違いが大きくあると思います。ドイツはボランティアは美徳とされる文化があります。そのためコーチをボランティアでもやるなら責任を持って取り組みます。そしてボランティアでの活動がいかに大変なのかを理解しているサッカー協会はそんなコーチ達に歩み寄る姿勢を見せています。例えば過去に紹介したDFBモービルです。

僕は別にお金を取ることが悪だとは思いません。知識や経験、仕事量の対価として求める権利はあります。でもお金がないとサッカーへの意欲が深まらないというのなら問題だと思います。なんのためのサッカーコーチをしているのか?お金のため?選手のため?それを忘れないようにしていきたいです。

ドイツと日本のスポーツ文化のレベルの違いは顕著であり、ボランティアでも高いレベルの指導をしようと意欲的な文化、そして環境が整っています。

よくSNSでは「意欲的なコーチ達へ正当な報酬を与えないといけない」という意見を見かけます。しかしグラスルーツからトップにかけて日本サッカー全体のレベルを底上げするには逆だと個人的には思いました。なぜならそれだと高いお金を払わないと良い指導が受けられないということになるからです。

「高いお金を払わずしても全ての選手が良質な指導を受けられる環境。」それを目指していきたいです。そのためにはボランティアコーチを含めたグラスルーツのコーチ達が選手のためにともっとレベルアップしていかないといけません。

(細)あとは、働く環境が日本とは全然違うので、平日の夕方グランドに出るとかができるんですよね。文化がそもそも違うから実現できるのかな、と。

3.細野さんが保育士時代に学んだこと

ドイツのお話に続き、「子どもの育ちの環境設定」というテーマに関連して、細野さんの保育士時代に学んだことのお話もしてくださいました。

(1)大人が子どもがやりたいことに関心をもち、環境を整える

(細)保育士1年目の時に、2歳児クラスで、ベテランの先生と組んでいて、わけもわかってなかったんですけど、クラスの棚の上に、こういう紙紐が置いてあって、子どもたちがひもの端っこをワ~っと引っ張って遊び始めたんです。それを私は注意したんです。ベテランの先生からは、子どもたちは、ぐるぐるになっている先がどうなったらどう変化するのか、あとは、2歳児なんで、運動機能がこれから発達していく段階だから、引っ張る力とか、引っ張ることの不思議さとかを身をもって今経験している時期だから、紙紐を引っ張れるような物を目につく場所に置いておく私たちが悪いんだよ、と言われました。保育ってそういうことか、と合点した経験でした。そのあと、私は、牛乳パックに紙紐を巻き付けて、いくらでも引っ張っていいよ、というものを作って、ベテランの先生に褒められました。

(2)様々な個性・特性の子どもたちを理解して、柔軟にアプローチ

(細)フリースクールでは、不登校経験があったり、集団生活にストレスを感じる子が多いのですが、それぞれの特性を理解して、適切な環境を与えることであったり、低すぎても高すぎてもいけない、ちょっとしたハードルを作ってあげるとか、本人が選択する自由を与える、ということを大切にして接しています。

(3)「選択肢がある」→子どもの安心感形成

(細)うちのフリースクールはバンド活動をしているのですけど、やめていい自由も与えつつ、経験の機会(成長の機会)は絶やさない、・・・けど最後は本人の選択に任せる。

スタッフの間で「どちらの選択をしても大丈夫」という価値観が共有されているので心地よく仕事ができている。

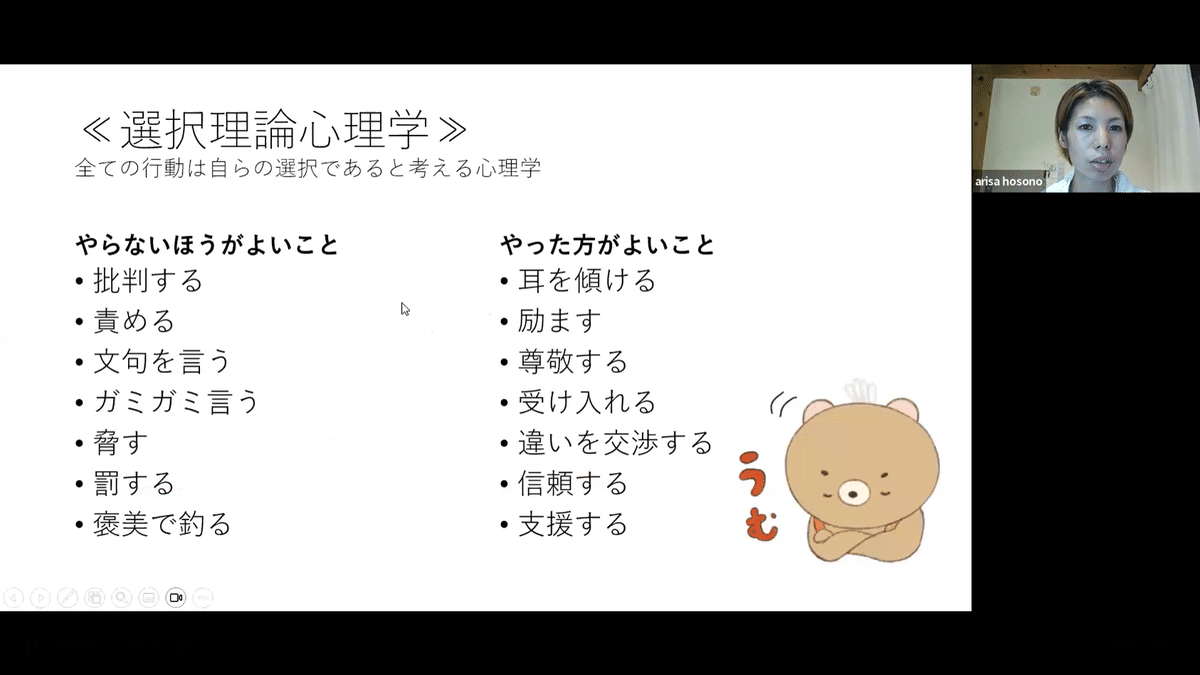

(細)これは私が子育ての中で大事にしている考え方なんですけど、他人の行動をコントロールすることはできないという考え方です。お互いのコミュニケーションの中で落としどころをみつける、という在り方が大事。外的コントロール(上記の「やらないほうがよいこと」)ではなく。なるべくこういったことを意識しているけど、できないこともあります。

(4)子どもの選択肢を尊重した環境を大人が創意工夫でつくっていくことを諦めない!

(続き)

オシム氏「その予定を考えたのは誰だ?」

森田さん「それは僕たちです。」

オシム氏「人間が作ったことなのだから、人間が変えられるだろう」

各所に頭を下げて変更を決断、子どもたちは大喜び。

(細)できない理由を言うのは簡単。どっかで工夫したらできることもあるので、諦めないで子どもたちの環境の為にできることがあるのならばやっていきたいな、っていうのは日々思っています。

(細)常に私が感じているのは、「神は細部に宿る」。

細かいところまでこだわるからこそ、すごくいい環境ができあがっていくんじゃないかなって思ったり。理想は理想だよ、っていう人もいるとは思うんですけど。

4.感想共有

(さいたま市北区女性1)「環境を変える」というところを、もっと当たり前にしていかないと、習慣にしていかないといけないと目覚めました。

(さいたま市北区女性2)子どもにとっての幸せ、保育士にとって、親にとって、・・・といった視点で変わってくる。保育士、親は強い立場にある。子どもの代弁を誰がするのか?話(本音)を聴いているか?でも、なめられる、きちんとならない、礼儀、年齢に応じた指導、色々ある、厳しさが重要という意見もある。冒険してもいい、のびのび、はみ出す子がいてもいい、という考え方が増えていいと思いますね。

(神奈川県男性)地元の子ども支援の団体さんのところに時々遊びに行ったりもするんですけど、それとは別に、お母さん支援もウォーキングフットボールを通じてやりたいなと思っていて。子どもが元気でいられるのは、親が元気で笑っていることも大事。子どもにストレートにアプローチするのも大事なんですけど、子どもが日常的に接する親にアプローチすることも大事かなと思っていて。そんな環境をウォーキングフットボールというツールを使ってできたらなと思っていて。なかなか思うように活動出来てはいないですけど。

(さいたま市北区女性1)子どもに対するアプローチも大切だけど、大人同士が協力し合っているとか、違いを交渉する、といった姿が子どもの目に入っていると、子どももそういうものだと思うと思います。大人同士の心の余裕が生まれる環境も大事かなと今聴いていて思いました。

(神奈川県男性)こどもが抱えている問題ってほぼほぼ大人の問題だと思っていて。子どもが反応するのは本能的なものだと思いますが。

(さいたま市北区女性1)ドイツでは時間がゆっくり流れているとか、仕事が終わる時間が早くて夕方の子どもの活動に参加できるとか、子どもの教育のプロじゃなくても子どもの育ちに関われる時間的余裕があるのではないかと思ったんですが、細野さんどう思いますか?

(細)文化の違い、で片付けたくはないんですけど、戦後の歩みとか、すごく緑が多かったり、グランドがいっぱいあって、電車がしょっちゅう遅れるとか不便なこともあるけど、便利さだけを求めない、戦後の歴史から人権を重んじるドイツの文化というものは確かに存在していますね。

(さいたま市北区女性1)ちょっとずつ変えていくことで、大きな変化につながるきっかけになるかもしれないですよね。

(さいたま市男性)環境そのものは変えられないと思うんですけど、ある環境をどういう風に使ってこうか、という風に考える人が増えてくれば、逆に環境が変わってくるのかな、と思いました。大変でも続けていく、それを観ている人がどんどん増えてくるっていうのが大事なのかなって改めて思いました。

(細)改めてドイツのことの振り返りもできたし、保育の話とか1年目に経験したこととか大事にしてたんですけど、こう外に出して、改めて皆さんに共感してもらえると、忘れちゃいけないことだなと思いました。

(さいたま市北区女性1)選択肢を作ってあげる、ということが大事だし、そういうことができる話し合い、チームワーク、余裕も大事なのかなと思いました。

(細)同じ想いを持っている人とじゃないと結構難しいかも。

(さいたま市北区女性1)確かに、想い・価値観が違うとうまくいかない、というのがあるのはそうなんですけど、災害時とか、どうしても協力し合わないといけない、という場面も出てくるかもしれないので、「違いを交渉する」という部分の課題は頭の片隅に置いておきたいです。

(細)環境設定次第で見えるものって全然違ってくるし、本当に大事だなと思っています。

(細)ある講演会で「あれこれ指示したりしてあげるほうが厳しいですか?」「指示命令しないで子どもたちに考えさせる方が厳しくないですか?」という話もありました。大人の言うことを何も考えずに従っているほうが簡単で厳しくないのではないでしょうか。

(さいたま市北区女性2)どこまで、というのが本当に難しい。

(さいたま市北区女性1)メジャーな選手が、厳しさを肯定する発信を結構していたりもするから厄介ですよね。

(神奈川男性)厳しい指導で指導されることの大事さを言うイチローさん、怒鳴ったりする指導の仕方を否定する桑田さんみたいな方、色々いて、将来的にどっちがいいのか、というところで、どういうアプローチがいいか選択肢を子ども本人がすることを邪魔しないということが大事ですよね。厳しさから自由な指導にシフトしたときに、(大人が)「逃げてる」などと言わないことですよね。

(細)相手や、その日のモチベーションの変化などを理解して、アプローチを変えられるような、大人の観察力、接し方を考えることは大事だなと思います。

(さいたま市北区女性1)今は、「選択肢を尊重する」という風潮は高まってきていると思うんですけど(インターネットで独自の世界を発信するとか)、みんなで何かを共有する、とか、違いながらも協力し合う、協働し合う、みたいなところが課題なのかな、と話を聴いていて思いました。私はこっち派だから、とか、あなたはあっち派だから、みたいな。学校じゃ難しいのかな、地域社会、地域コミュニティ、地域のお祭りとか?違いながら協力し合う、みたいな、場・機会も必要なのかな、とも思いましたけど。

(細)でも、学校は本来そういうことを学ぶ場だと思うんですよね。多数決って全く民主主義じゃなくて。多数派と少数派で、みんなで妥協点を探り合う、みたいなことが本来ですよね。学校こそ、がやっていくべきですよね。ただ、人数が多すぎるのかもしれないですね。

5.あとがき

だいぶ時間をオーバーして、第5回さいたま市北区子どもの遊び場居場所勉強会は幕を閉じました。準備段階から本番まで入念に準備して下さった細野さん、参加者の皆さん、本当にありがとうございました。

個人的に、一番印象に残った言葉は、「違いを交渉する」という言葉です。選択肢を尊重するということ・機会・場が非常に重要な一方で、多様な価値観・想い・特性をもった人同士が、ひとつの場・時間を協力して作り上げる、お互いを生かし合い、引き立て合いながら協働する、そういう力を育てるということが、現代社会でかなり欠けている部分なのかなと感じました。バラバラであることと、みんなでひとつのことを作り上げることと、その両方の機会・場をちゃんと意識して作っていかないと、気づけば非常にいびつで、誰かにしわ寄せの行く社会になってしまうなと。

簡単なことではないですが、違いを交渉するとか、違いの間で妥協点を見つけ出すとか、そういう力・賢さは、意識して育てていきたいな、と改めて思いました。