めしをくう

1.きさらぎ軒 肉野菜炒め定食 730円

世の中にはよいチェーン店とわるいチェーン店というのがある。きさらぎ軒はよいチェーン店だと思う。その証拠にごはんのおかわりが無料だ。

まあまあいい歳になったので、無限に白米が食べることはできなくなった。だがそれでも惹かれるものは仕方がない。ごはんおかわり無料は、正しい。ごはんおかわり無料は、揺るぎない正義の証明である。

肉野菜炒めである。

肉と野菜を炒めたものに、ごはんと味噌汁が付く。肉は豚肉だ。野菜はキャベツを主体に、人参、タマネギが適度に刻まれている。味付けは塩胡椒を主体とし、「塩だれ」や「野菜炒めのたれ」などのブレンドを用意して、独自性を打ち出している店も多い。

料理の進歩はここにひとつのピークを迎えたのではないだろうか。肉と、野菜を、炒める。畜産と、農業と、金属器の出会いだ。文明は文化とは違う。文化が混淆して普遍性を濾過し、そこから文明が生まれる。豚肉と、キャベツと、フライパンは個々においては文化だろう。肉野菜炒めは文明なのだ。

肉野菜炒め!

はるか東の地、穂高屋では野菜炒めと肉野菜炒めが共にメニューに載っているという。野菜炒めにも豚肉は入っているにも関わらず、肉野菜炒めとは厳に区別され、値段も違うのだという。穂高屋文明の成立に起因する業深い理由があるのだと、路地裏の怪しげな占い師が言っていた。

そして南の国、モットモット……ほっとほっと亭を離反した貴族たちによって成立した新しい国だ……では、肉野菜炒めに枝豆が入っているという。「枝豆!」この話を聞いたとき、サボタイは目の玉が飛び出さんばかりに驚き、呪われていると歯を剥き出して怒ったものだが、案外悪くないのではないかと心中ひそかにコナンは思っていた。

さて、俺の目の前にはきさらぎ軒の肉野菜炒め定食がある。俺はコナンではないし、サボタイを助けたこともないが、肉野菜炒めは現実だ。

「いただきます」

箸で摘むときは、大きく掴み取るのがいい。しんなりと油を吸って半透明になったキャベツの柔らかな感触。ほのかに主張するニンジンの短冊切り。油断なく気配を消しているのはざく切りのタマネギだが、彼がいなくなれば即座にわかることだろう。そういう存在感を放っていた。そして、豚肉。

豚肉というやつは、どうしてこう美味いのだろう。牛肉とも違う。鶏肉とも違う。しっかりとした歯応えと、ほのかにアーモンドを感じる香ばしい味わい。

子供の頃は、肉はとにかく塊であると嬉しかったものだが、事分けた年齢になって味わってみると、それぞれの料理にはそれぞれの適切なサイズがあることに気付く。肉野菜炒めの豚肉は……厚さは2ミリ、大きさは3×4センチぐらいの長方形がよい。それらを箸で口に放り込み、白米を口に運ぶ。

白米をいちどきにどのぐらい食べるかなんて個人の自由だし、食べているものにもよる。俺は、肉野菜炒めの場合は、わっと大きくいく。ぱくりではない。あむっでもない。わっとだ。そのぐらい食べたい。そのぐらいうまい。肉野菜炒めだぞ?

きさらぎ軒のごはんは、きちんと堅めに炊いてあり、俺の滋養によい。他所の店だとたまに水気が多すぎて、メチャっとした食感のごはんが出てくるときがあるが、あれはいただけない。いや、いただくが。良くないという意味でだ。ちゃんと食べる。おいそれと捨てたりなんてしない。コメは俺たちにとっては親と同じなんだ。イタリア野郎が侮辱してきたら拳銃を頭に押し付けて全部食わせろ。チョウ・ユンファならそうする。

そういうコメを、俺はわっと食べる。肉野菜炒めと一緒にだ。キャベツと、ニンジンと、タマネギと、豚肉と一緒にだ。ごはんのおかわりだってする。塩胡椒のうまみが出ているやつなんだ。それはおかわりだってする。

肉野菜炒めの終わりは、いつも悲しい。天国の時は終わり、やや底深の皿の上は野菜から出た水分が少し溜まっている。肉は一切れだって残ってはいない。キャベツも、ニンジンも、タマネギもどこかへいっちまった。皆どこへ行ったんだ。俺は泣きべそをかきそうな気持ちになる。だが胃袋にはもう僅かの余裕だってないんだ。メシはここで終わりだ。メシはここで終わりだ。ああ、なんてこった。

店の外では残酷な現実が俺を待っているだろう。だから俺は……必ずまた帰ってくる。腹が減ったら。このきさらぎ軒に。

支払いはしなくていい。食券制だからだ。支払いを最初に済ませてあることで、店員さんの労働は少し救われたはずだ。そう考えて、俺は少し救われた気分になって店を出た。

「ごちそうさまでした」

「ありがとうございましたー」

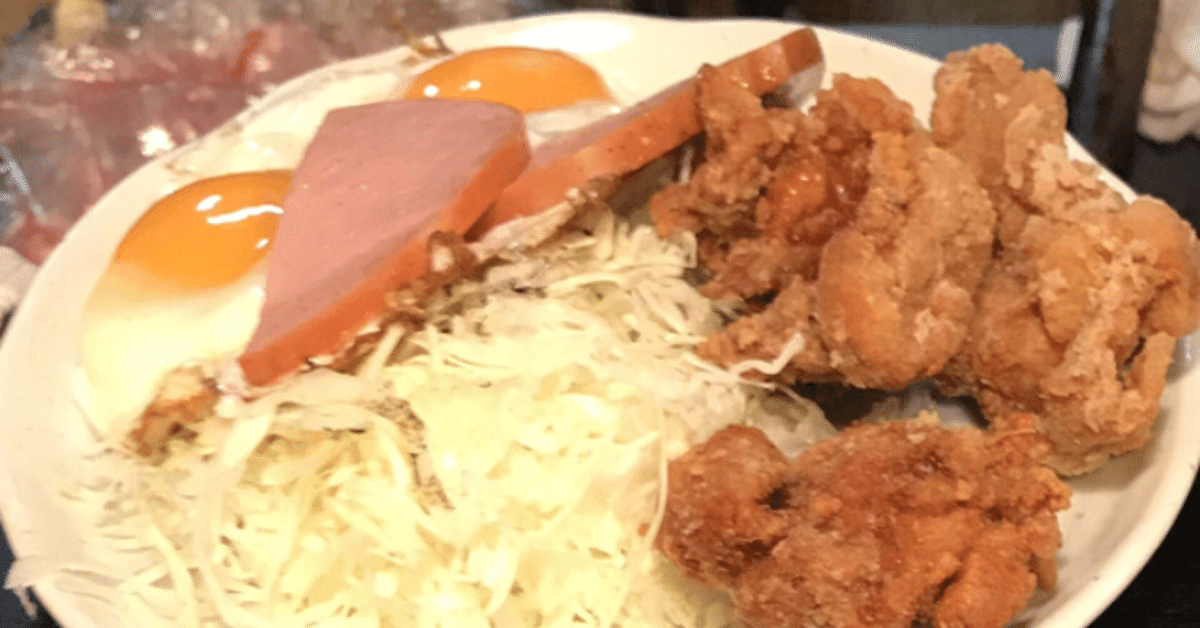

2.上野 峠茶屋 唐揚げハムエッグ定食 850円

世の中には、売れている飯屋と、売れていない飯屋がある。個人店の話だ。ここは、売れている飯屋だ。それも繁盛している飯屋だ。

それを見分けるための手がかりはいくつかあるが、必ずしも見た目が重要ではない。注意が必要だ。

例えば店頭の食品サンプルだ。なんか新しくて洒脱なのがいいかというと、必ずしもそうではない。古いつくりでも、ずっと繁盛している店はそのままだったりする。

だがまあ、サンプルにラップをかけて埃まみれになっているのはいただけない。食品サンプルは腐ったりはしないが、構わないにも限度というものがあるだろう。

そこへいくと、この店はまあまあだ。「売れ筋の定番」というのを4種類ぐらい示し、店外の小テーブルに陳列している。ショーケースの中に放置する形式ではないから、必然的に店の手がかかる。埃まみれにはならない。

次にメニューだ。別にビニール製の二つ折じゃなきゃいけないって法はない。手書きでもいいし、黒板だってかまやしない。重要なのは「放置されていない」ということだ。死にメニューばっかりになってる店は、店の一部が死んでるということだ。

この店のメニューは手書きスタイルだ。鮮魚店でおなじみの縦長の紙に、手書き。それが壁にズラッと、こうだ。良さがある。同じ形式の店でも、良さを感じないケースもあるが、ここには良さがある。違い?よく見ろ。メシがかかってるんだぞ。もっと真剣にやれ。

『ハンバーグ +コロッケ』

『ハンバーグ 定食』

『カレー (メンチ コロッケ ササミ 目玉焼)』

見るがいい。カレー (メンチ コロッケ ササミ 目玉焼)である。おお、エレボールの子らよ。一息に書き上げたメニューよ。トッピングとすら書いていない。「わかれ」というのだ。たしかなニーズを感じる。

店内は……カウンターに1名席が4つ、2名がけのテーブルが3つ、あとは2階だ。決して広い店じゃない。狭い。だがグルングルン回転している。店の奥からは、店主だろう、メインシェフによるガツンガツンという容赦なきフライパンの打撃音が絶え間なく響き、何かが焼ける音、何かが揚がる音、何かが刻まれる音が華を添える。

「いらっしゃーあせー!」

「よっす」

「どーもー!」

「ハンバーグ」

「あいよーハンバーグ一丁ー!」

「はいハンバーグー!」

アメ横の外れである。店には休憩中と思しき「いつもの方々」が出入りし、短い言葉で友誼をたしかめる。互いの仕事を邪魔したりはしない。ただこの一時、うまいメシがある。うまいメシを出す。そういうことだ。

「ご注文お決まりですかー?」

おっと俺だ。

今日はここの一番の売れ筋(店頭情報)にすると決めている。

「唐揚げとハムエッグください。ごはん大盛りで」

「唐揚げとハムエッグ大盛りですねー。からハム一丁大盛りー!」

フロアのおねえさんのよく通る声が響く。「からハム」。略称があるのか……!まあ確かに「唐揚げとハムエッグ」は長い。

「ハンバーグ2ー出るよー」

「はいハンバーグ2ー!」

「おあとはー?」

「おあとしょうが焼き1ーから揚げ2ー!からハム1ー!」

やりとりの間も店主の手元が止まる気配はない。キッチンは一種の戦場であり、シチュエーションが無限に到来しては、それを「手際」で消化していくという曲芸が延々と続く。「対応」でなんとかすべき局面の到来は、即ち敗北である。しかし、瞬時の敗北の間にもシチュエーションは積み上がり続ける。敗北の直後に勝利する。勝利、勝利、勝利、敗北、勝利、勝利、勝利。それがキッチンの戦士、シェフだ。

キッチンは恐るべきプレッシャーの天地であり、「勝てる」人間には永遠の勝利が約束されている。つまりヴァルハラだ。俺はむかし、わずかの間だがそこにいた。勝った試しがないので、シェフという超人たちの心理は想像にすぎないが、だからこそこういう店でひとり戦いを選ぶシェフには尊敬の念を抱く。

「唐揚げとハムエッグ、ごはん大盛りでーす」

来 た 。

ありがたい。

うまいとわかっているメシを待っている時間、うまいとわかっているメシが来た瞬間、そしてうまいとわかっているメシを食っている瞬間には、感謝がある。

メシはありがたい。うまいメシはありがたい。そこには確かに神がいる。

「いただきます」

そう……味噌汁だ。ここの味噌汁はうまい。

ある種の特殊な環境でしか生まれない……売れている飯屋にしか作れない味噌汁がある。大量に仕込み、長時間火が通り、タマネギが溶けている。そういう味噌汁だ。売れている飯屋、一定の量が日々要求されている飯屋、そしてそういう味噌汁をつける飯屋。そこにしか、それは存在しない。

繁盛していなければダメだ。高級店でもダメだ。インスタントを導入していてはダメだ。どの状況でもこの味噌汁は成立しない。

今は無き……下北の洋食屋ルイージにはそれがあった。かつて栄えた帝国。カウンターの向こうにはとこしえにソースをたたえたS&Bの業務缶が並び、磨き上げられたレードルが剣のように突き立っていた。人々は番号でメニューを呼び、シェフたちは喜んでそれに応えた。おお、カニクリームコロッケ!

……しかし歴史の影にルイージが消え……味噌汁は失われて久しい。もはやこの地上から絶えたものと思っていた……それが、ここに生きている!

目玉焼きを遠慮会釈なく大盛りごはんに乗せ、醤油をよいと思うまでかける。ほどよく火の通った黄身とごはんの部位、白米のままのすがたを残したごはんの部位を交互に味わいながら、ハムと唐揚げを楽しむ。

この目玉焼きもまた非凡。常によく熱されたフライパンにひといきに投入された卵が、白身の端を油でブスブスと泡立てられながら、ごく短時間で仕上がったものだ。家庭の調理環境ではこうはならない。常に熱され続ける戦場のフライパンのみがこれを可能とする。フライパン表面のかがやきと裏面の黒ずみまでが目に浮かぶようだ。

キャベツだ。よく火の通ったおかずたちを支えた千切りキャベツがほのかにぬくもり、生とはまた違った雰囲気を醸し出している。そこに少しのマヨネーズを加え……食べる。キャベツよ……。

うまかった。

今日もシェフは偉大な勝利を収め、俺の目の前には空になった食器が重ねられている。悔いはない。負けて悔いはない。俺たちはいつだって、うまいメシに敗北するために、うまい飯屋を訪ねるのだから。

「ごちそうさまでした」

「ありがとうございましたー!」

3.神田 みよしや 3人で行って一人あたま3,500円ぐらい

この世にはいい飲み屋とわるい飲み屋がある。ここはいい飲み屋だ。その証拠に奥座敷にデカい芸者さんの絵が飾ってあり、その割に雑多な人種の方々が店を駆け回っている。

真偽不明の噂によると、ここは日本で一番古い飲み屋であるらしい。創業明治というから、100年以上は余裕で営業しているわけだ。何もない日でも、開店前には10人ぐらいの列ができる。一人の客もいれば、3〜4人連れもいる。おっさんもいる。若い女性もいる。我々は3人だった。

店構えは、古い。表には「どぜう」の赤提灯。手書きのホワイトボードがあり、昼の定食メニューが掲示されている。縄のれんをくぐると丸木のテーブルと小上がりが並び、奥は座敷だ。店全体で100人は入らないだろう。小上がりの座布団は薄く、テーブルは低い。テーブルの低さに時代を感じてしまう。

酒のメニューがいい。日本酒が充実しており、あのすごいやつとかあのすごいやつも並んでいる。そういうのをいっちょ飲んでみちゃう?と語らって注文すると、東南アジア系のお姉さんが「アー、ナイデース」とのこと。本当に入荷しているのか?しかし種類が豊富でツボをつく酒があるので、なにかしら楽しめるものが見つかる。

だがワインは「ワイン」しかない。チェーン居酒屋にありがちな「カベルネ・なんとか」とか「なんとか・ビアンコ」とか、業務用パックで仕入れてるハウスワインであることを取り繕うような、そういうのはない。

「ワイン」だ。いちおう赤と白の別はある。だが日本酒とのあまりの温度差に我々は震えるばかりだ。

興味がないのだ。「お前らはなんか、ワインとかいうのが飲みたいのか?じゃあ置いておく」と言わんばかりのワイン観。俺が超一流のソムリエだったら七孔噴血して即死していたかもしれないが、超一流のソムリエじゃないので難を逃れた。この店では日本酒を飲むのがよかろう。もしくは瓶ビールだ。この店の雰囲気は瓶ビールが妙に似合う。

「ま、ま」「とりあえずやりますか」「うぃっすうぃっす」

「「「いただきます」」」

ワインに対する冷たい視線とは裏腹に、この店の食事メニューはまさしくワンダーランドだ。それを可能ならしめているものが味付けのレベルの高さ。基本的な味付けのレベルだ。

「ゼンマイの煮付け」。俺をして「もう正直これだけでいい」と言わしめた伝説の料理だ。内容は、そう、ゼンマイが煮付けてある。少し油揚げの刻みが入っている。普通の煮付けだ。これが。これがうまい。醤油と、味醂と、出汁と。これだけでいい。このうまさ。これを食えばこの店のあらゆるメニューがごちそうとして認識されることだろう。100年やってきた飲み屋の和食基本レベルの高さだ。

そうするとどうだ。魚の煮付けだろう。抜群に期待できるだろう。ここがしっかりしているんだから、風味のしっかりした魚が逆に立ち上がってくるだろう。そう。鰊だ。ここの鰊の煮付けはうまい。

ここで我々ははたと気がついた。「焼き物はどうか?」

この総合レベルの高さ……レベル90台に達した玉ねぎ剣士のそれだ……で、煮付けだけがうまいということはあり得ない。我々はメニューをめくった。

「やきとり」。

「やきとり?」「やきとりだと?」「ねぎまとかモモとかではないのか?」

メニューには焼鳥系は「やきとり」しかない。

ワインのこともある。まさか焼鳥に興味がないのか?そんなはずはない。そんなはずはないのだ。我々は「やきとり」を頼んだ。

メニューから察せられるとおり、この店の焼鳥に鶏肉の部位の概念はない。強いていえばモモである。だがうまい。うまかった。なんだか知らんが、厳密にはどこの部位なのかもわからんがこれが猛烈にうまかった。どういううまさなのか?なんと表現すればいいのか?我々は首を傾げながら食った。おかわりもした。

そのうちに、誰かがこれを「やきとり概念やきとり」と呼んだ。これが鶏のどの部分なのか我々にはわからないが、焼き鳥と称される範囲の中に位置していることは間違いない。これは部位などという思想に分割される前の原始のそれ。鶏肉を焼いて食う喜びをそのままに保存している。焼鳥の概念だ。概念の焼鳥だ。我々は概念を食っていた。うまいはずである。

その後たっぷり5時間ほど、我々はこの店に遭遇し続けた。

馬刺しは別添えのニンニクの盛りが異常に良く、ヤケクソ気味の量だったこと(そしてうまい)。

卵焼きは異様に四角く分厚く、明らかにどでかい四角い何かで作られたものを切り分けていること(そしてうまい)。

肉豆腐もまた、分厚く四角い豆腐にヤケクソ気味の量の肉がかかっていること(むろんうまい)。

そして〆の欄に燦然と輝く「カレーライス」。

「アー、モウ今日カレーナイデス」

ねえのかよ!!

仕方がないので牛肉そばを頼む。

これがまた……うまいのだ。

やはり基本の出汁がしっかりしていると何を食ってもうまい……。

どうしてなんだ。

世間にはあんなにも適当な味付けの居酒屋があふれているというのに。

どうしてこの店はこんなに……。

「あ、お会計おねがいします」

「コノグライデスネー」

「「「安ッ!!」」」

我々はいい経験をした。人生にはよきこともあればわるいこともある。だが日々はめぐり、天地は運行し……うまい店は何を食ってもうまい。うまい店に行き当たることは事故のようなものであり、当たってしまったらもう仕方ないのだ。

はやくまた来たい。時よ過ぎよ。腹よ減るがいい。うまいものには確かに、神がいるのだから。

「「「ごちそうさまでしたー」」」

「アリガトゴザイマシター」

(おわり)