『ジャズ大名』の新発見!

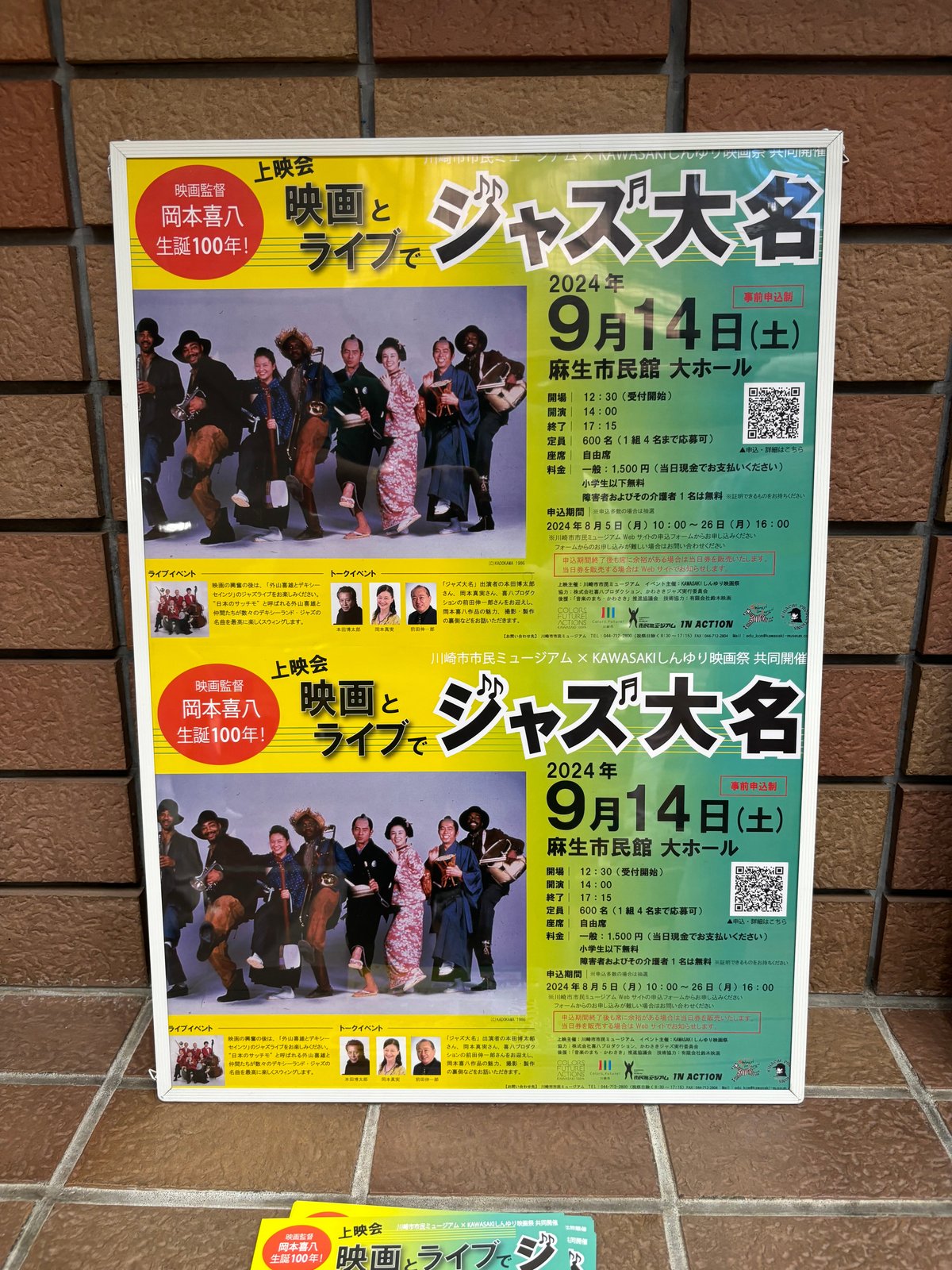

2024年9月14日、麻生市民館にて1986年公開の岡本喜八監督作品『ジャズ大名』の上映イベント「映画監督 岡本喜八生誕100年!映画とライブでジャズ大名」が開催された。私は大喜びですぐに申し込み、当日会場へと足を運んだ。私は岡本喜八監督が大好きだし、喜八監督作品には好きな作品がいっぱいある。熱心に追っかけてみた監督の1人だ。そして本作は監督作品の中で一番好きな作品なのである。それがようやくフィルムでの鑑賞となる。この文章はそのあたりをアツく語らせていただきたい。

まず私の世代は岡本喜八監督作品を楽しむには完全に後追いの、不遇の世代だ。本格的に映画好きを自覚して、映画館通いをしだしたのが1982年。名古屋から川崎に転居して名画座にも通えるようになったのが1983年。そしてビデオの時代がやってきてレンタルビデオを楽しむようになったのが我が家の場合は1985年。何が言いたいかといえば、1981年に『近頃なぜかチャールストン』が公開された後、監督は新作を撮っていなかった。この頃は完全に岡本喜八にとっても暗黒の時代だったはず。喜八作品に触れる機会が少なかったのだ。

かくいう私の初喜八作品はテレビでみた『ダイナマイトどんどん』だった。ただそんなに面白いとは思わなかった。その後が、『英霊たちの応援歌 最後の早慶戦』でこれは感動した。そしてになる。これは本当にスゴいと思った。SFが好きだったのもあるけれど、ポリティカルフィクションとしても秀逸だった。もちろん旧作の中に多くの傑作があることは知っていたけれど、なかなか鑑賞できるチャンスがなかった。

そんな時、私が通っていた多摩区の高校の近くにある中学校(小学校だったかもしれない)で、なんとPTA主催の講演会に監督が講師として招かれたのだ。場所は生田からほど近いだったし、ひょっとすると地域の方との交流からつながってだったのかもしれない。講演のテーマは子育てについてだったが、あの岡本喜八監督が来るなんて!と私は学校を途中で抜け出して(それなのに制服で参加した。まあ、うちの高校は自由だったしね)参加した。正直、話の内容は覚えていないが、途中でマイクのトラブルがあって、その時に私はスタンドの調整を手伝うことを申し出た。そうしたら監督から「機械はやっぱり若い人に任せた方がいいね」と声をかけていただいた。まあ、保護者ばかりの中に、たった1人だけ学ラン姿の高校生がいるんだからそれだけでも目立ってたとは思う。もちろんここでは映画について聞く機会などなく、でもあの『ブルークリスマス』の監督に会えたことが単純に嬉しかった。

そしてリアルタイムでみた喜八監督の新作が『ジャズ大名』だった。実は映画館には行ってない。この頃は完全に洋高邦低の時代で、私も日本映画の新作を映画館でみることはほとんどなかった。結局ビデオでの鑑賞となったのだけれど、もう最高にオモシロかった! げらげら笑ったし、かっこよかった。大好きな1本になった。

ここから自分は喜八映画にドップリとハマっていく。映画だったら何でも喜んでいたけれど、名画座で喜八監督作品の上映があると喜び勇んで出かけた。川崎市民ミュージアムで川崎ゆかりの映画人の特集上映では『ああ爆弾』がみられた。『ジャズ大名』の元祖みたいな映画だった。さらに『日本のいちばん長い日』も強く印象に残った。個人的に合わないものがゼロではなかったけれど、喜八作品は自分にとって当たりが多く、好きな監督のひとりとなった。そんな中でも自分の中で特別な喜八映画だったのがやっぱり『ジャズ大名』だった。何度みても面白い。大好きだった。ただ正直なところ、自分でも何がそんなに気に入ったのか、うまく説明できなかった。へそ曲がりで個性派だった自分とこの映画は肌が合ったというのはあると思う。でもどうしてそこまで好きなのか、言葉にするのは難しかった。

ここで少し『ジャズ大名』のバックボーンを話しておきたい。そもそもこの作品、知名度があまり高くない。実際昨日の上映会でも観客のほとんどが初鑑賞とのことでビックリした。そりゃそうだ。なにしろ初公開時に興行的に成功していないからだし、その後も脚光を浴びたことはほとんどなかった。

大映と喜八プロが製作した本作は松竹配給で、1986年4月19日に全国松竹邦画系で公開された。併映作は井筒和幸監督の『犬死にせしもの』だった。しかしGW興行だったにもかかわらず、月間配収が前年度比68%では、かなりツラかったと思われる。ちなみにこの年、創立50周年の節目だった松竹は自社チェーンでの公開作は軒並み苦戦。夏の勝負作だった山田洋次監督『キネマの天地』ですら配収13億円(興収換算だと推定20億円強)で終わっていた。他方、この年はフジテレビが宣伝しまくった『子猫物語』が東宝洋画系で公開され、当時邦画実写作品歴代2位の配収54億円をあげて大ヒット。そんな年だった。

さらに監督作の中でもかなり個性派に分類される作品だ。完全にカルト作だと思う。喜八作品が好きという映画ファンは多い。でも何が好きと尋ねるとほとんどが『独立愚連隊』とか、『日本のいちばん長い日』とかで、最近だと庵野監督の影響で『沖縄決戦』とか、『ブルークリスマス』が多い。まず『ジャズ大名』が来ることは極めて珍しい。

公開当時の批評家たちの評価も割れている。キネ旬ベストテンでは10位(読者ベストテンでは15位)。なのだが、1位である熊井啓監督『海と毒薬』と比較すると得点数は1/3。投票者数も60名中16名しかいない。ただ3位以上に選んだ人が多かったので、その強い支持がわかる。もともと岡本喜八作品は必ずしもベストテン常連ではないが、公開当時は今までの喜八作品との毛色の違いに戸惑った方が多かったのかも知れない。

実際、自分の経験でも他人に薦めて「面白くなかった」と言われた率が極めて高い作品なのだ(私だけの現象かも知れないのだ)。ただしガチでハマった人もわずかにいて、その人たちはもう最初の「いよー」という合いの手でクスクスできるし、この作品の絶妙な「間」だけで笑えるのだが、ここが通じない方にとってはただただテンポの悪い退屈な作品らしい。確かに視覚的なギャグは極めて少ないのも本作の特色で、邦画をよく見る方(例えば寅さんとか、釣りバカとか)には合わないようだった。やっぱり感覚が洋画的なのは喜八監督らしいし、間の取り方とかも新作落語に近い感覚かもしれない。余談だが本作の音楽担当である山下洋輔も大の落語好きである。閑話休題。

そして私自身も。それこそ我が家のホームシアターでは何十回とこの作品は再生しているが、その度に疑問が湧いてきていること、そしてずっと引っ掛かっていることがある。

まず、コメディだし、反体制だし、ミュージカルだし、時代劇だし、全て喜八監督らしいといえばそうなのだが、その描写が過去作とはビミョーに違う。特に藩主のキャラがわからない。監督はいつも立場の弱い者の視線を忘れない。今回で言えば奴隷制度から逃げ出す黒人たち、その黒人たちに食料を食べられてしまう家族などだ。でも藩主は積極的な救済はしない。じゃあ、日和見か、無関心かというとそうでもない。のほほんとしてはいるのだが、徳川の時代が長いことには飽き飽きしているし、何とかならないかなとは思っている。しかし藩主は結局どちらの立場も選ばず、ジャズに逃避する。反体制というにはそこまでじゃない。不思議なキャラだったのだ。何よりこの作品、構成がヘン。漂着した黒人たちと殿様が出会う途中までの展開が終わると、あとは延々とジャムセッションが続く。物語構成としてはほとんど投げっぱなしに近い。この映画が合わない方はそこも退屈に感じてしまうらしい(でもこの映画はあの高揚感が肝だよね!)。

さらにずっと引っ掛かっているのが監督の次女、岡本真実さんの出演だ。新人を俳優として起用されたのは監督作品でも珍しくはないし、それで成功もしている。しかし馴染みのある俳優さんを起用することが多かった喜八監督がなぜここでわざわざ次女の真実さんを引っ張りだしたのかがよくわからなかった。そしてこれは作品をみた後でも、失礼ながらなぜここで真実さんなんだ?という思いが拭えなかった(真実さん、ゴメンナサイ)。

そんな積年の疑問とひっかかりが、今回のトークショーで氷解した。

あの映画の中で財津一郎さん演じる石出九郎左ヱ門について、「あれはみね子さん(喜八監督夫人)だよね」と真実さんと前田さん。

えっ、ということはこの作品は岡本家を描いた映画なの?

確かにそうかも! そうすると全部理解できる。

藩主である海郷亮勝は喜八監督。ジャズならぬ映画作りが大好き。どれだけ現実が難しくても作りたくて仕方がない。そんな藩主のために右往左往しながら尽力するのが九郎左であるみね子夫人。だから松枝は岡本真実さんでなければならなかった。あの役についてトークショーでも真実さんは当時の私そのものだったと語ってらっしゃった。きっと娘の晴れ舞台を父親として作ってあげたかったのではないか。そしてそれはみね子夫人も喜んでくれる、そう思ってらっしゃったのかも知れない。そして今作でも大挙出演している喜八組の俳優さんたち。ジャムセッションにしては多すぎるこの人数にはちゃんと意味があった。城内の地下(座敷牢)は岡本家そのもの、そして岡本組そのものだったのだ。もう目からウロコですよ!!

その上を往来するのは幕府軍や薩長、そして新政府軍なわけだが、体制というよりはその当時の映画会社とか世間の企業とか、そんな存在だったのかも知れない。だからどちらにも思い入れがない描き方になっている。もちろん公開当時から感じていた政府や明治維新なんて存在がいかにバカげているかは喜八映画でも何度も語られているし、『肉弾』という極めてパーソナルな視点をもった映画まである。でも本作はそこはただの背景で、映画作りに夢中になって何が悪いという自分の心の叫びを、いつも助けてくれる家族へのささやかな感謝と共に炸裂させた映画でもあったのだ。そうやって考えるとあのジャムセッションの陶酔にも似た高揚感までが説明できてしまう。

本作の後、長編は3本。興行的にも成功を収めた『大誘拐 RAINBOW KIDS』、途中病魔に襲われたアクシデントを乗り越えて完成させた『EAST MEETS WEST』、そして遺作となった『助太刀屋助六』だ。この作品を並べてみると、『ジャズ大名』が完成・公開できたのは、本当に幸運なことだったのかもしれない。監督がやりたいようにできた、そしてやりたいことをフィルムに込められた、そして何よりも大切な家族や仲間たちと存分に楽しみながら作ることができた作品だったのだと思う。そして私が本作を好きになった理由は、そんなおもしろい映画をいっぱい作った監督の、映画作りって面白いんだぜという魂の叫びが、きっと伝わったからなのだと思う。だいたいこうやって公開後、そして鑑賞後、40年近く経ってから新しい視点を獲得できるなんて、本当にビックリだし、サイコーの経験だ。この作品を大好きでよかった。

今回のトークショーでは途中、本田博太郎さんが監督の格好をして出てきてビックリした。驚くほどに似ていた。そして「監督もそのあたりにいらっしゃると思う」と述べられていた。博太郎さんが監督を大切に思ってらっしゃるのが、あらためてわかった。そして真実さんと夫の前田さんも会場にいらっしゃって。監督が娘に用意した晴れ舞台が、仲間と作り上げた最高の作品が、こうやって上映されたのである。監督もきっと感無量であったに違いないと思う。本当に素晴らしい機会を作っていただいた関係者の皆様に、心からお礼を述べたいと思う。

最後に。今回市民ミュージアムも関わっていたわけだが、移転予定の新ミュージアムには映像ホールができるのだろうか? もしできるのならばそのホールには「喜八記念ホール」とか「喜八館」とぜひ名付けてもらえればと切に願っている。監督はイヤがるかもしれないけれど、きっと映画ファンは喜ぶと信じている。いえーい!