偏光板のブラックウォールの工作を考える!

これは厳密に考えると、ちょっと違うんじゃないかな!?

と思ったことがあったので、

どこまで説明が伝わるか、わからないのですが…

アップしておきます。

偏光板の実験教室をなさっている方が読んでくだされば、幸いです。

今回、ふと気づいたのですが、そういうことを考えずに、説明していたので、ちょっとありゃ~。と思ってしまいました。

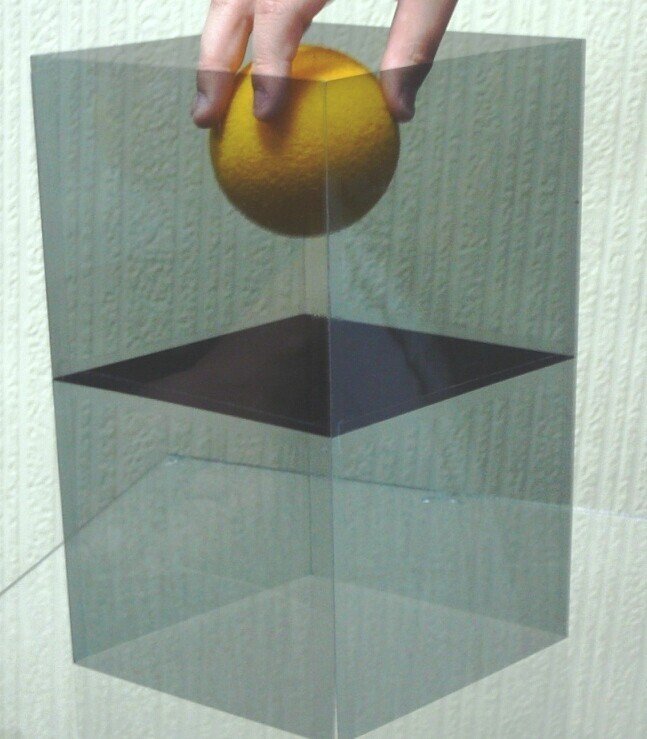

偏光板を使った、よくある、ブラックウォールという工作

ボールを落とすと、黒い壁にぶつかるかな?

なんて言いながら、演示をします。

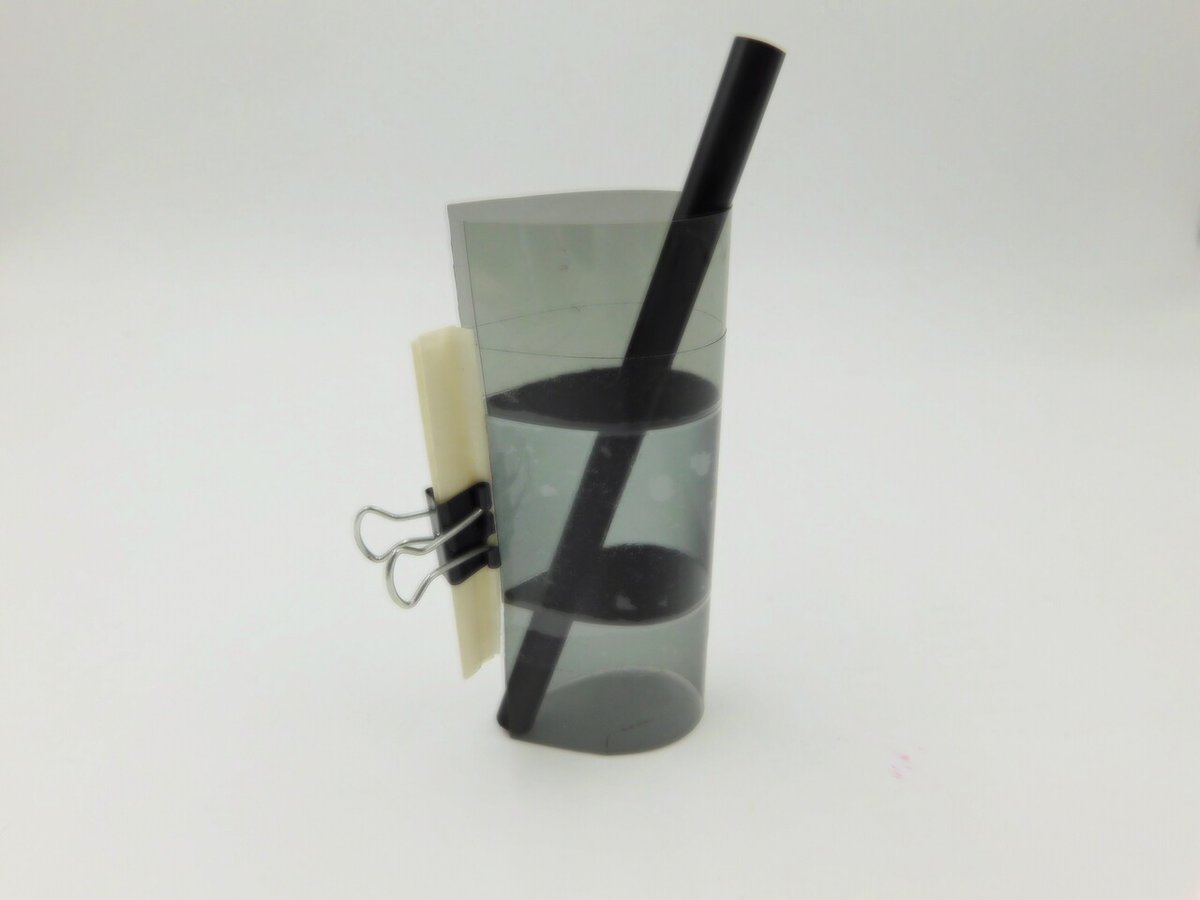

筒状にしても、できます。

偏光板を、直行するように並べてくるりんと丸くしています。

だから、上の段の偏光板と、下の段の偏光板が、重なる部分は、黒く見えるので、あたかも壁があるように見えるという原理です。

黒いものを突っ込むと、壁を突き破っているようにも感じます。

三段重ねにだってできます。

でも、実は、下画像のような組み合わせだったら、黒い壁ということができるんだけど、

下画像のような

4面だったり、楕円や円での、ブラックウォールは、実は、壁は、真っ黒ではないのではないかと思っています。

★そんなこと、考えてことある人いますか?

よ~くご覧ください。

壁は、黒く見えていますか?

これはどうですか?

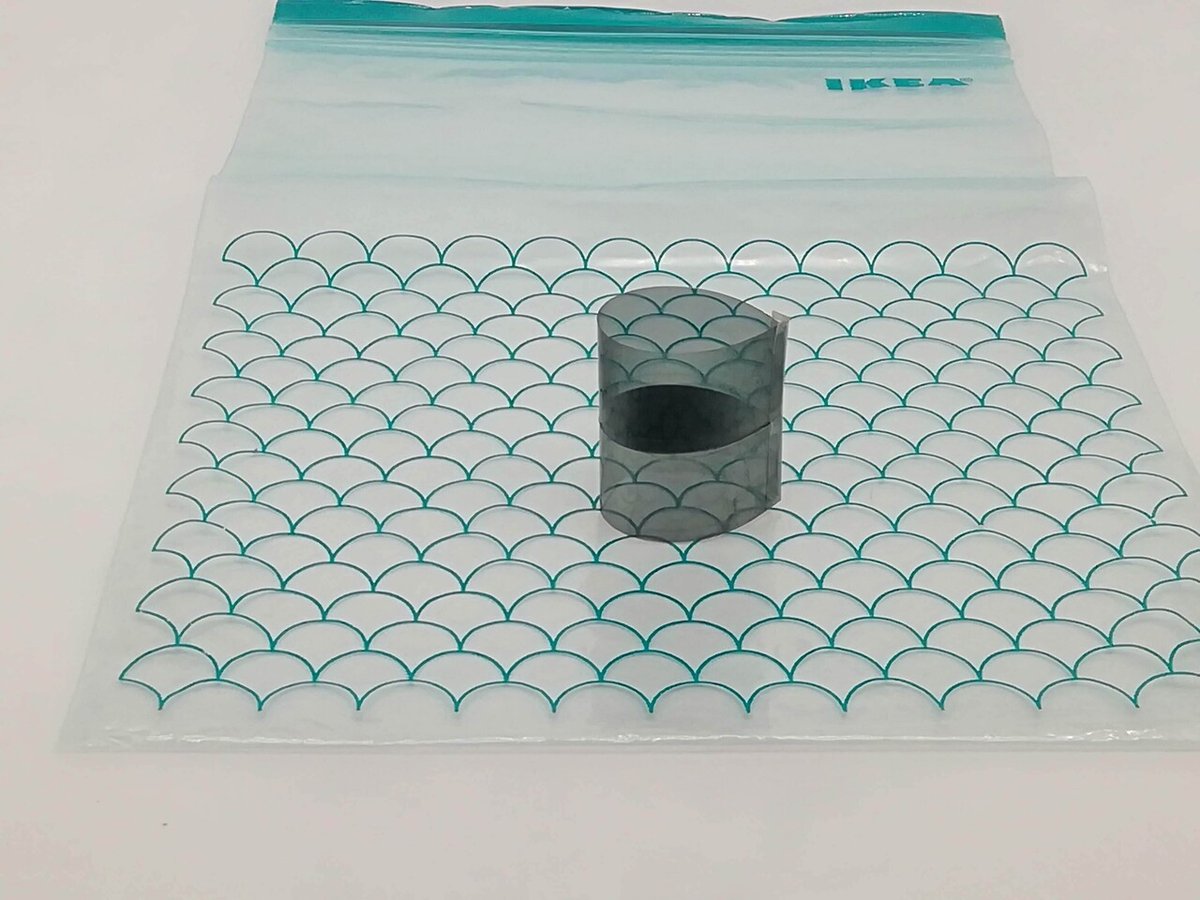

下に、模様があるものを引いてみました。

正面から見たら、まあ、真っ黒かな~。

でも~。

こうしてみると、どうですか?

透けて見えちゃってますよね。

もう一回。

黒くは見えていますよね。

でも~。

どうですか?

見えにくいかな?

次の画像では、近くに寄ってみますよ。

いかがですか?

工作物の両端(左右の端)を見てください。

反射して、模様が映っていますが、

そうではない反射ではなく、透過して、模様が透けている部分がわかりませんか?

画像を見ながら説明してみましょう。

これ、壁は真っ黒ではないですよね。

向かい合った、偏光板だと、最初の偏光板を透過してきた光は、次の偏光板(最初のと直行している)では、光は通らなくなり、黒くなります。

正面から見たときの画像では、黒かったことで分かりますね。

でも、今回の画像は、向かい合った偏光板ではなく、隣り合った偏光板で透過光を見ています。

隣り合った、偏光板同士も、勿論直行しているので、それをベタっとくっつけると、黒くはなります。でも、隣り合った偏光板を90℃に置いているので、

最初の偏光板を通した光は、次の偏光板を通ったときに、XYのベクトルに変換したものが通ってくるので、角度によっては、通ってきてしまう光が出てくるのですよね~。

だから、厳密にいうと、向きによっては、壁が真っ黒に見えない。向こう側が見えることがあるわけです。

テープがあるので、左はわかりにくいですが、右端は、少し白っぽく感じますよね。

これは、光が通ってきているのです。

厳密にいうと、こういった円型の場合、ある一点(というか縦線)だけしか、光を通さないようにはできないので、真っ黒になるのは、一部分だけで、グラディエ―ションがついているのではと思います。

でも、人間は、『壁があるよ~。』なんて思ってみるので、脳で処理されて、全体が黒いと思っちゃうんでしょうね。

ってことが、今回の発見でした。

★伝わりました?

わかってくれた方はどのくらいいるかな~。

って、みんな、こういうこと、考えるのかな?

面白いなって思われたら、すき!お願いいたします。