ひかりごけ事件

※ショッキングな内容の為閲覧注意

-経緯-

昭和18年12月3日午後1時頃、日本陸軍・暁部隊所属の徴用船(陸軍に徴用された民間船で、部隊の食糧や燃料、弾薬などの軍需物資を運搬する業務。乗組員も任務期間中は軍属にあたる)の第五清進丸(約30トン)他計6隻の船団は軍の回航命令で根室港から小樽港へ向けて出航した。

回航コースは、根室港を出て知床半島を左手に見ながらオホーツク沖を北上、宗谷岬を迂回して一路小樽に向かうコース。船長をはじめ乗組員はサケマス漁を生業にしている漁師。小樽までの航行は慣れたものだった。

ところが、根室から出航して数時間後、ちょうど野付(のつけ)水道付近で天候が急に荒れだしシケ模様になったきた。知床半島の羅臼(らうす)沖にさしかかる頃からは猛吹雪となり船団同士の目視は出来なくなった。

午後11時頃、第五清進丸にとって最悪の事態に陥った。エンジンの調子が悪くなりエンジンとスクリューを結ぶクランクシャフトが空回転を起こした。舵は効かなくなり暗闇で猛吹雪の中、第五清進丸は大海原を漂った。

その後、エンジンは過熱で破損。無線もなく救助の連絡ができない第五清進丸は絶対絶命となった。翌4日の午前6時、大きな衝撃と轟音が船内に響いた。座礁したのだ。このままでは沈没すると判断した船長は、乗組員6人にマストを切り倒し橋代わりにして甲板から岸に向かって脱出を指示した。

最後に脱出した船長は、氷点下20℃近い猛吹雪の海に入りながら岸を目指した。やっとの思いで陸地に上がると、雪に埋もれた番屋(夏場だけ地元の漁師が泊まりこみで漁をするために作った簡易小屋)があった。船長は、雪をかきわけて番屋の中に入った。30分後、乗組員の1人であるA少年が全身氷付けで番屋に飛び込んできた。船長はA少年に他の乗組員の消息を尋ねたが行方は判らなかった。

-乗組員の構成-

第五清進丸の船長(当時29歳)は日本海に面した北海道の漁港で代々漁業を営む家系に生まれた。乗組員はA少年(当時18歳)の他、船長の義理の兄にあたるB(当時39歳)、漁師仲間のC(34歳)、D少年(当時18歳)、E(50歳)、F(47歳)の6人で船長を含めて7人が乗り組んでいた。

第五清進丸が遭難した昭和18年12月頃は、太平洋戦争の真っ只中で日本軍の敗戦が色濃くなっていた。軍部の兵力も著しく低下、輸送業務は民間に頼らざるおえない状況であった。このため船長は船ごと徴用命令を受け同年4月に6人の乗組員と共に集合場所の浦川に向かった。配属先は暁部隊第6183部隊であった。

-想像を絶する地獄-

結局、番屋にたどり着いたのは船長とA少年だけだった。外は猛吹雪で残りの乗組員の捜索もできなかった。船長らは前日からの疲れで眠ってしまった。数時間後、寒さと餓えで起きだした船長とA少年は、番小屋の中を食糧を求めて手当たり次第物色した。だが、あったのは徳用マッチ数本と味噌ダルにこびり付いていた少量の味噌しかなかった。

だが、氷点下30℃以上にもなる厳寒の地でマッチと少量とはいえ味噌を発見したのは地獄から天国であった。早速、古新聞や棚などを壊して囲炉裏に火を点した。だが、餓えはどうすることもできない。そこで、番屋から浜へ吹雪の中をワカメや昆布を拾いにいった。僅か数十メートルのこの距離は命がけだった。衣服は着氷し体中の神経が麻痺した。

やっとの思いで番屋に戻ると、雪を火で溶かして味噌汁にして食べた。これ以外、口にするものは何も無く体力は衰弱する一方だった。また、火が消えたら凍死するのは確実であったから順番で火を絶やさないよう見張りをした。2人は肉体的にも精神的にも限界であった。

2人はやがて幻覚症状に陥った。突然、A少年は起き上がり「船だ。船長、船だ。拝め」と叫んだり、観音菩薩が目の前に現れたりしたという。翌年の昭和19年18日頃、A少年は「見えない・・・暗い・・・」と口をパクパクしながら死んだ。遭難から46日後だった。

-人食-

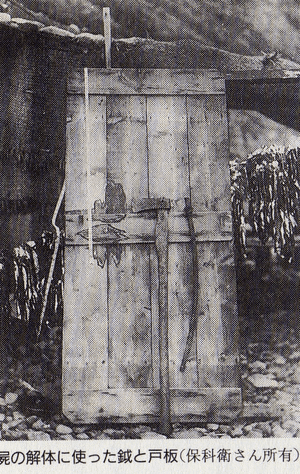

船長は、「自分もA少年のように死んでいくのだ」と思いながら、もう一方の自分が無意識の中で‘生きる‘ことを萌芽させる。番屋に置いてあった包丁や斧でA少年の屍を解体したのだ。

内股の肉をそいで鍋で煮て食した船長は、その後狂ったように手当たり次第A少年の肉をむさぼった。満腹になると寝て、起きれば横たわっているA少年の肉を食らった。

-脱出-

2月1日、船長はA少年の肉を食べて体力が若干回復したこと、A少年の肉が僅かになり、このままではまた飢餓状態に陥ると判断し番小屋を脱出することを決意した。A少年の肉片をありったけ集めて番屋を後にした。

この日は連日の吹雪が収まり、快晴だった。外套の上にむしろを身に付け、腰にはA少年の肉塊10片を巻きつけた。船長は生死を彷徨いながら2日間歩き続け、2月3日の夕方、番屋から27キロメートル離れた羅臼村ルシャ(現、羅臼町岬町)の漁師の家にたどり着いた時には意識は朦朧(もうろう)としていた。

漁師は船長を介抱すると共に、家から16キロメートル離れた標津(しべつ)警察署羅臼巡査部長派出所の山口光雄巡査部長(当時44歳)のもとへ届けでた。船長の奇跡の生還は地元の羅臼はもとより北海道で大騒ぎになった。「不死身の神兵無事生還」などのタイトルが新聞に踊った。軍部も戦意高揚のため船長の生還をはやし立て、船長は一夜にして‘国民的英雄‘となってしまった。

-事件発覚-

船長は無事救出され、小樽市の陸軍第五船舶輸送司令部に出頭し遭難報告をした。その後、郷里に戻った船長は静養に務めながら地元の有力者や婦人会から連日の饗応を受けた。だが何故か船長の顔は曇っていた。船長が人食の事実を言い出す前に‘国民的英雄‘に祭り上げられ、この段階で何も言えなくなっていたからだった。自分だけ助かった事、とりわけA少年には済まぬという気持ち、そしていつかは人食が発覚するであろう恐れと不安が船長の顔を曇らせた。

同年5月14日、番屋の持ち主である漁師は1年振りに番屋に戻った。番屋は誰かが入り込んだ痕跡があり漁師は「奇跡の神兵はここで、一冬暮らしたのだ」と直感した。だが、番屋近くの岩場で人骨が入ったリンゴ箱を発見。ここで、漁師は誰もが疑問に思っていた事、即ち遭難から2ヶ月間、食糧も無いのにどうして生還できたのか?という疑問に答えを見た思いだった。

漁師から、通報を受けた標津警察署は北海道庁警察部、釧路地裁の要人と山口巡査部長らの検証班を組織して現地に入った。その結果、船長が人食したのが明らかになったとして郷里に戻っていた船長を殺人、死体損壊、死体遺棄の疑いで逮捕した。

船長の英雄扱いは一変。人食い船長として世間の好奇の目と非難が集中した。逮捕された船長は、人食は素直に認めて「取り返しのつかないことをした。A少年に申し訳ない」と供述したが、殺人は終始一貫否定した。

検事局は、殺人の立証は困難として、死体損壊の罪で船長を起訴した。昭和19年9月3日釧路地裁は船長に「飢餓に迫られたとはいえ人肉を食して難を逃れたのは社会生活の秩序維持の精神にもとる」としながら「犯行時の被告人は心神耗弱状態にあった」として懲役1年の実刑判決を言い渡し確定した。

-ひかりごけ-

作家の武田泰淳は、この船長をモデルに小説「ひかりごけ」を発表してベストセラーになった。首に光の輪を灯すことによって人間の罪とは何なのか、原罪を正面から見つめ問う内容である。

だが、実際の船長は釈放から40数年間、周囲の目を気にしながら妻とひっそりと暮らしていた。そして、毎日乗組員の冥福を祈り、とりわけてA少年への謝罪と犯した行為に悔やんでいた。この事件を追いつづけた作家の合田一道は、船長に対し「人間が極限に置かれた場合、生きるために人食もやむなし。現在の法律では問われない可能性がある」と指摘しても、船長は「例え法律で無罪になったとしても、人食した事実は消えるわけじゃない」と苦渋の顔になったという。

平成元年12月28日、船長は入院先の病院で死亡した(享年76歳)。遭難から47年目、船長は最後まで自分を正当化せず、多くを語らずひっそりと逝った。