『劇団朱雀十九(二十四!)役者絵図』写楽の元絵まとめ

こんにちは!じごくでっす🔥

劇団朱雀2023年公演「祭宴」とのコラボレーション企画として、画家の柏原晋平さんが描かれた『劇団朱雀十九役者絵図』。

こちら、東洲斎写楽の役者絵を下敷きに制作されたものということで、原作厨の血が騒ぎまして、今回は元絵とその役どころについてまとめてゆきたいと思います💪

長くなる予感〜!

※ 当初の記事内では麻奈ちゃんの原案作品を写楽第一期作品から二人大首絵の「おなよ」と推定していましたが、正しくは第三期作品から「大和屋杜若」でした!2023.06.05 22:20ごろ修正し公開しています。

※【わぁぁあ!!!】2023.06.30、東京と沖縄の計6公演にゲスト出演された須賀健太さんと、福岡の計2公演にゲスト出演された喜屋武豊さんを柏原晋平さんが新たに描いた20&21枚目の役者絵が、須賀さんのTwitter上と、喜屋武さんのInstagram上で公開されました🙌 2023.07.01、追記しています。

※2023.07.01、東京で計2公演にゲスト出演された橘大五郎さんの役者絵も、大五郎さんのブログにて公開されました🎊 2023.07.01、追記しています。

※同じくゲスト出演された川原正嗣さんと柄本時生さんについて、柏原さんのinstagramにて2023.07.02、絵柄が公表されていましたので、2023.07.03、追記しています!

◎東洲斎写楽という浮世絵師

みなさん、写楽についてどのくらいご存知?まあ私もたいして知らないのだけれど。ちょこっとだけまとめておきますね。

⚪︎活動期間:寛政6(1794)年5月〜寛政7(1795)年1月の約10ヶ月間。出版時期と作品内容によって4️⃣つの期に分類される。

⚪︎現存作品数:144図(諸説あり)

⚪︎版元:全作品、蔦屋重三郎より出版🖨️

⚪︎各期の評価:

☝️第一期(28図)...役者の特徴を容赦なく写し取った大胆なデフォルメが特徴。また28図全てが上半身を描いた大首絵で、背景には黒雲母が施され豪奢なつくり。発表当時には役者本人やファンを含め、賛否両論を巻き起こしたと記録される。

✌️第二期(38図)...全身図や細判。これ以降デフォルメは影を潜め始める。

🤟第三期(58図)...勝川派を模倣した描写も見られ、凡作が増える。死絵や相撲絵を手掛けたのもこの時期。

🖖第四期(20図)...線の細さが目立ち、写楽らしい勢いを失った作品がほとんど。

特筆すべきは異様に短い活動期間と、その中で144図もの浮世絵を出版している点。しかも、デビューのタイミングから28図と多くの作品を一挙に出版し、背景に雲母を引くという手のかかる技法まで用いられてる、という謎の特別待遇。

写楽って本当に特別な絵師なんすよ。

普通売れるかどうかもわかんない(しかも万人受けする作風じゃない)新人のデビュー作で、全部フルカラー!それどころかキラッキラの特殊印刷かけます!しかも一気に28種出します!とかやらないでしょ?

浮世絵師ってほぼみんな、どこのなんという家に生まれて、生家は何屋さんで、どこ派の誰のもとで修行して、どういう経歴から絵師になって、って、明らかになってるんですね。

写楽に関しては、近年なんとなく明らかになっては来ているものの、活動期間前後の経歴もわからず、どこからやってきてどうして絵師になったのか?なぜ出版されたのか?結局その正体が誰なのか?まるっと不明。

そんなわけで、昔から「謎の絵師」と呼ばれ、色んな研究家たちを虜にしてきた存在が東洲斎写楽くんなわけでございます。

◎朱雀十九役者絵図の元絵一覧

☞第一期&第三期から選出

今回柏原さんが描かれた役者絵たち24図は、内19図が写楽の真髄とも言える第一期の作品、残りの5図が第三期の作品を元としています。(たぶん。ポージングと着物などからの推測です。)

こんな感じ👇

(敬称略です。画像と名前の並び順は対応しています。色のバランスとかで感覚的に並べたので、年齢や五十音順などにはなってないです、めちゃくちゃです、すみません。)

画像出典: https://ja.ukiyo-e.org

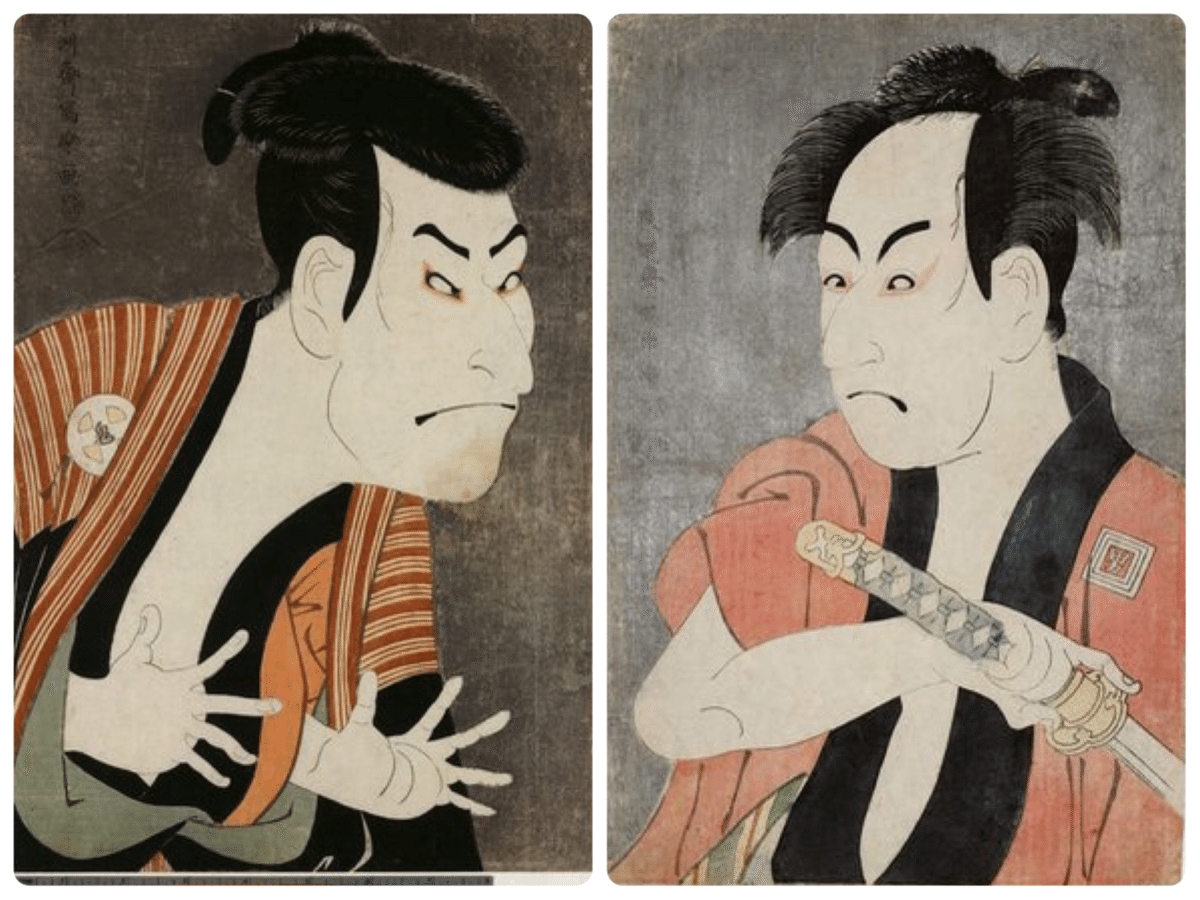

【第一期作品から19図】

早乙女太一...三代目大谷鬼次の江戸兵衛

早乙女友貴...三代目市川高麗蔵の志賀大七

葵陽之介...市川蝦蔵の竹村定之進

鈴花奈々...二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木

岩崎祐也...三代目坂田半五郎の藤川水右衛門

久保田創...三代目坂東彦三郎の鷺坂左内

小川智之...初代尾上松助の松下造酒之進

富岡晃一郎...三代目沢村宗十郎の大岸蔵人

熊倉功...二代目市川門之助の伊達の与作

南誉士広...二代目嵐龍蔵の金貸し石部金吉

藤原儀輝...初代市川男女蔵の奴一平

関根アヤノ...初代松本米三郎の化粧坂の少将実はしのぶ

小林礼佳...四代目岩井半四郎の重の井

Yui Watanabe...三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵女房おしづ

Mai Watanabe...二代目小佐川常世の一平姉おさん(定之進妻桜木とも)

*喜屋武豊...二代目坂東三津五郎の石井源蔵

*橘大五郎...三代目市川八百蔵の田辺文蔵

*川原正嗣...谷村虎蔵の鷲塚八平次

*柄本時生...大谷徳次の奴袖助

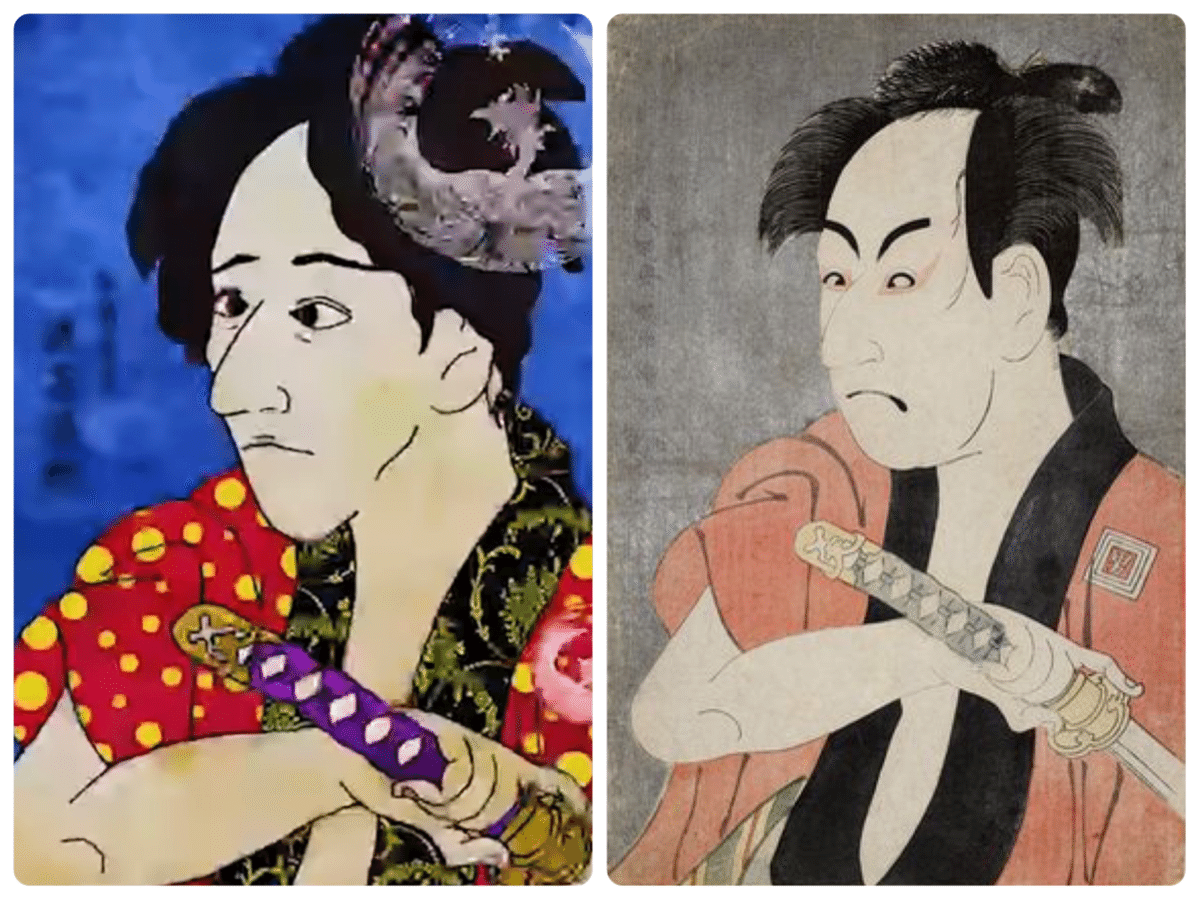

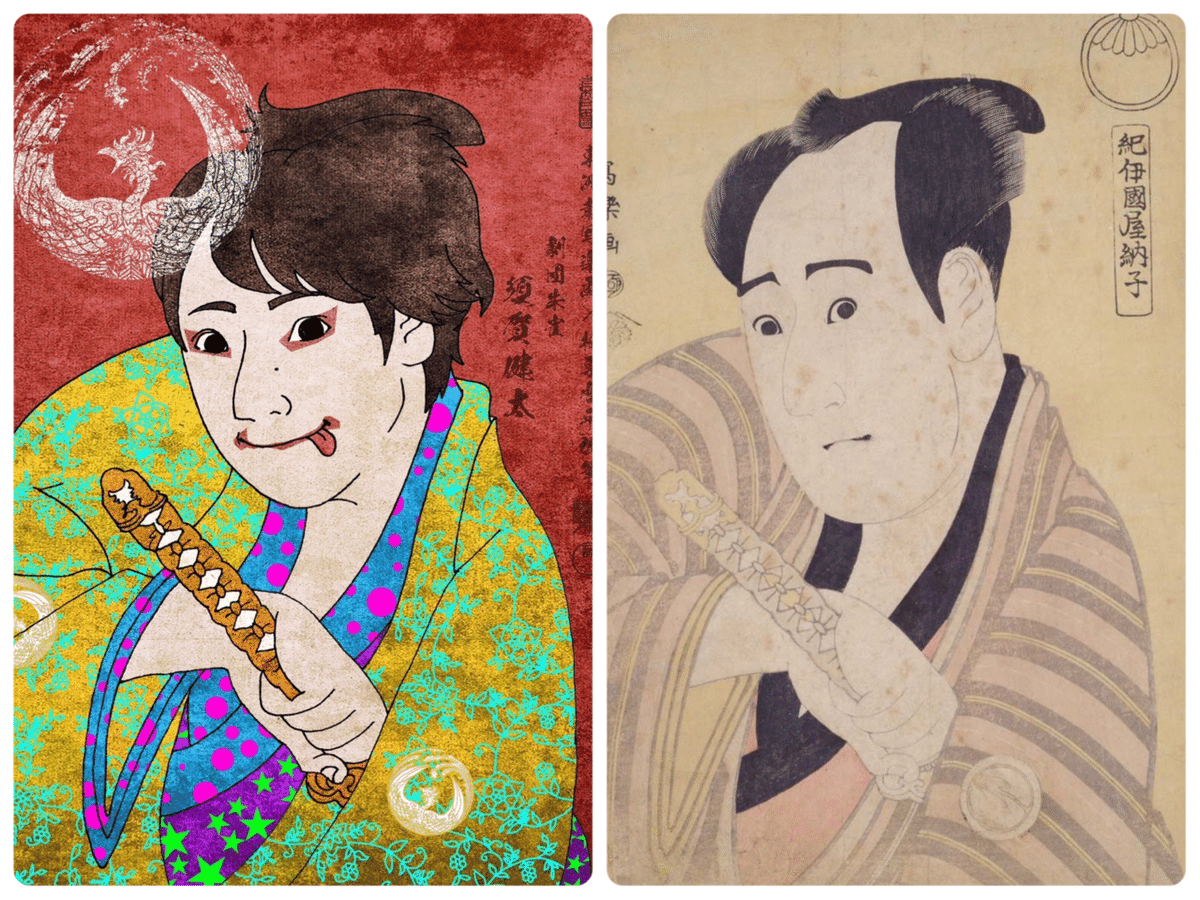

【第三期作品から5図】

沙也香...近江屋錦車 初代中山富三郎のさざ浪辰五郎女房おひで実は安倍貞任妹てりは

高畠麻奈...大和屋杜若 四代岩井半四郎の鎌倉稲村ヶ崎のおひなの娘おとま

*須賀健太... 紀伊国屋納(訥)子 三代目沢村宗十郎の孔雀三郎なり平

安田桃太郎... 堺屋秀鶴 二代目中村仲蔵の小野の百姓田のくろのつち蔵実は惟高親王

Peco...橘屋中車 三代目市川八百蔵の八幡太郎源のよし家

ずらずら〜っと並べてみました。

タイトルを見ていただいたらお分かりかと思うのですが、ご想像の通り、役者絵というものはただ絵柄が云々ではなくて「いつ」「どの演目」「どの役者」「なんの役」などの情報が付随します。

書き出してみると、「元絵ではこことここが夫婦ってこと?!?!」みたいなことが起きてるのがわかりますね。さあ面白くなってまいりました!!

さて、元絵を演目ごとに見ていきましょう☺️

◎演目ごとの元絵比較

ここからは演目ごとに元絵を見ていきます!が、歌舞伎の演目のあらすじを書くにあたり、登場人物の名前の横に、柏原さんが割り当てた騒ぎ屋メンバーの名前を()で書き込んでます。

演じたわけでもないのに。なんかもうしわけないね。ご了承くださいませ...。

あと、記載の内容は文献(2011年の東博写楽展図録が主)を参照しましたが、歌舞伎の演目内容やその他もろもろ、間違えてる記述などあったらお知らせください...!

(浮世絵の画像に関しては基本的に東博、ボストン、メトロポリタン、シカゴのいずれかから、摺や保存状態、色味などが見やすいものをお借りしました。本来はそれぞれに出典記載すべきです、申し訳ありません🙇)

⚫︎花菖蒲文禄曾我

[祐也、トミー、Yui、南、奈々、喜屋武、大五郎、時生]

取材された演目、「花菖蒲文禄曾我(はなあやめぶんろくそが)」は寛政6(1794)年5月に上演されました。

あらすじと簡単な相関図はこちら💁🏻♀️

剣術の試合で石井兵衛に敗れた藤川水右衛門(祐也くん)は、逆恨みから兵衛を闇討ちし、秘伝の剣術指南書を奪い取りました。

自らの祝言の場で父の死の知らせを聞いた兵衛の長男・石井源蔵(喜屋武さん)は家来の田辺文蔵(大五郎さん)と共に敵討ちに出かけますが、返り討ちにあって妻と共に殺害されてしまいます。

協力した田辺文蔵(大五郎さん)も大怪我を負い出仕が難しくなった結果、金貸の石部金吉(ごりさん)から借金を負い、妻おしづ(ゆいちゃん)との間にできた娘の身売りを決心します。

水右衛門(祐也くん)は奪った指南書を献上することで亀山城主の桃井家に仕官しようとしますが、娼妓おなよに会いに出向いた祇園の茶屋で出くわした桃井家家老の大岸蔵人(トミー)に正体を暴かれます。大岸蔵人(トミーさん)と、その妻やどり木(奈々さん)の尽力により、石井家の二人の弟たちと田辺文蔵(大五郎さん)による、水右衛門(祐也くん)への敵討ちはめでたく実現したのでした。ちゃんちゃん。

口元が元絵よりキュッと上がって可愛らしさが出てるね🫰

乱暴というよりヤンチャって感じだぁ☺️

眉尻を下げたりとか、おんなじ寄り目でも黒目を大きくしたりとかでこんなかわいくなるんやな...わんこみたい...

はい。動画で太一さんにいじられてた、「祐也くんの腕が筋肉むきむき」だった件の理由がわかりましたね〜。ずいぶん乱暴者キャラなのでございました。一生懸命で憎めない祐也くんのキャラとはけっこう遠い印象の役どころを選んできたなあ、と面白がっていたんですが、絶対誰にも伝わらないので、伝えるべく今こうして書いている。伝われ〜〜〜〜ッッッッ!!!!!

仇討ちを計らってあげる人格者だよ。

出会した水右衛門の正体を見破るところも頭の回転早いきゃらなんだねきっと。扇子が貫禄あってかっこいいね

中顔面の長さが短くなるとこんなかわいらしいおじさんになるんですか?利発そうな印象は失われてなくてすごいね。

これに関してはめっちゃわかる。元絵は最初の石井源蔵の祝言の場の絵だと考えられてるらしいけど、見てよこの、正装の、揺るがない堂々とした姿。かっこいい。着物を肩にかける仕草も品があってすてきね........!!!!!やどり木が奈々さんなの解釈一致っす!ありがとうございます!!!

あとトミーさんと奈々さんが夫婦役なのも見どころっすね。この夫婦は貫禄ある役どころな気がしているので、多分あらすじをお調べになったわけではなく、ここにこのおふたりを割り振った柏原さんすごいな?!と思っています。

これは何で選んだ、、?表情かな、、?

腕まくりしてやる気ありそうな感じが似合ってるよね

資料には、弱ってる文蔵を足蹴にしたりするって書いてあったよ。わるい一家の子分の時ですかね??

元絵の鉢巻は病気してる人がするやつなんだよね。髪もほつれてて元気なさそうなのに、ゆいちゃんの役者絵は溌剌としててcute...右手を帯の間に挟んでしなをつくるポーズは、当時改まって気取った時にとる伝統的なポーズだったらしいです。

興味深いのが、この演目の大首絵は田辺文蔵とか石井源蔵とかもかなりかっこいいんですよね。ほぼほぼ主役ですし。にもかかわらず、その辺りの中心人物は選ばれずに、周辺人物ばかりが取り上げられてる。

きっとなんらかの選定基準があって元絵をセレクトしたりメンバーを割り振ったりしたんだろうなと想像できて、柏原さんが何を基準に絵を選んでたのかめっちゃ聞いてみたいな、と思いましたッ。

って言ってたらさあ!喜屋武さんが!!源蔵としてやってきたよ!大五郎さんも!文蔵としてやってきたよ!!ときおくんも!袖助になったよ!!!!!ひゃっほう!

写楽の源蔵、敵討に向かう勇敢な姿勢、そして悲しいことにこの後返り討ちにされてしまう運命を背負った、どことなく悲痛な表情...胡粉で模様が摺られた白装束がまたたまらんのやこの絵は...

喜屋武さんの表情!への字に曲がってたお口はにィっと口角を上げて、大きな目で前を見据えるヤンチャな表情に...たまんね〜!!!

お察しの通り(?)、この絵はゆうやくんの絵と対になります🫰

朱雀の出演者の方々って揃って「元気を分け与えてくれるひとたち」と思ってるんだけど、この2枚...2人の溌剌とした活気をひしひしと感じて...すごいすき...

金貸石部金吉(ごりさん)から借りた借金に困って、おしづ(Yuiちゃん)との娘・おみつを、遊女屋へ売るときの苦渋の表情、らしい。ごりさんに足蹴にされる相手役、まさかの大五郎さんだったかあ。腕組みして、途方に暮れたようにも見える。

大五郎さんの絵さあ、本当に本当にかっこいいんですが?!?!きりりと引き締まった、だけど大五郎さんの優しさが表れてるような穏やかな表情、とっってもすてきで優美だ...あとお化粧が爆烈綺麗なのがめちゃ表現されとると思った。

主君の敵討に命かけて同行する家来というめちゃくちゃ誠実で肝の据わった、けど娘を売ることへの悔しさや申し訳なさも垣間見える、人間的な感情も強く持った役柄!私は大五郎さん初心者だけど、にあう〜ッ!と思った。ファンの方々の視点からの感想も聞きたい...あと純粋にめっちゃかっこよくないですか?この絵。いちばん好きかも。

えっと、絵本番付によりますと、袖助は少なくとも2つの場面に登場します。①源蔵の祝言の場に兵衛の死骸を運んでくる役。②籠を担ぐ人夫を相手に立ち回りをする場面。参考にした文献では、②の場面だろうと予測されていました!

刀の鯉口を切り、拳を握り、口をへの字に結んで敵に対峙する姿。と書くと勇敢っぽいけど、わりとコミカルな姿。

こう言っていいのかわからないけど、めちゃくちゃ時生くんに似合っている。真面目で真剣なのに、どこかおもしろい。「おもしろさ」にさえ真剣に向き合ってる時生くんに想いを馳せちゃう絵ですね💕

⚫︎恋女房染分手綱

[陽之介、太一、創、礼佳、熊倉、儀輝、Mai、川原]

取材された演目、「恋女房染分手綱(こいにょうぼうそめわけたづな)」も、同じく寛政6(1794)年5月に上演されました。

あらすじと簡単な相関図はこちら💁🏻♀️

近松の浄瑠璃をお家物風にアレンジした話らしい。

由留木[ゆるぎ]家の家臣・伊達の与作(熊さん)は、奴=若い従者の一平くん(よしきんぐ)に大金300両を預けていました。これは由留木家の若殿が芸妓を身請けするためのお金。

--------------------

あとあらすじ関係ないけど一平(よしき)にはおさん(まいちゃん)という姉がいるらしい。どこでどう出てくるのかはわかりませんでした。

--------------------

同家の家臣・鷲塚八平次(川原さん)とかいう悪い野郎は、悪党の江戸兵衛(太一さん)を雇い、一平(よしき)からこの金を奪い取らせます。

一平(よしき)の不始末は主人である伊達の与作(熊さん)の不始末。しかも、与作(熊さん)は腰元・重の井(あやかちゃん)と不義密通していたことがバレてしまい、家老の鷺坂左内(創さん)が庇ったおかげで命に関わるような刑は免れたものの、主君である由留木家からは追放されてしまい、馬子として働くようになりました。

一方相手の重の井(あやかちゃん)は、通常なら死罪であるところを、由留木家の能の指南役であった父・竹村定之進(ようのすけさん)が切腹を持って謝罪することでどうにか許され、乳母として奉公することになりました。

その後、家老の鷺坂左内(創さん)は鷲塚八平次(川原さん)を不審に思い、悪事を突き止め正義の裁きが下されます。

歳月は流れ、由留木家の乳母として働いていた重の井(あやかちゃん)の元に、馬子として働く実の子・三吉が偶然現れますが、立場上親子は名乗りを上げることができず、ただ我が子をじっと見つめ別れるのでした。

ちゃんちゃん。

いいっすね。よく手が小さすぎっていじられる元絵だけど、柏原さんはプロポーション直してるんだね、こうやって並べてみるとよくわかるなあ。目元の赤いお化粧が太一さんぽいとか思ったりもする。この世界的な元絵に当てはめても全然違和感なく平気なお兄さんも、それをかけちゃう柏原さんもかっけえよ。

言いたいことがたくさんあるよ。まず1番有名な大谷鬼次の江戸兵衛、これを太一さんにしたのはわかります。まあそうなるでしょう、ビジュアルの強さ的にも、絵の有名さ的にもね。

で、です。江戸兵衛と対になる役どれですか。

奴一平なんだよなあ、どう考えてもサ

こうなるようにできてんすよ。この絵って。実は。

高さとかも揃ってるでしょ????江戸兵衛がニュッと突き出した手で金を奪い取ろうと、前のめりな姿勢になってるのに対して、一平が懐の金を守るように少し後退りしてんのよ。ナァ〜〜〜。面白くない?!

一平くんよりも気弱そうかもしれない。どちらも素直で実直な人柄な気がしていて、すごく好き。

欲を言えば隣に飾って欲しかったね。でもそれって無理な話じゃないですか、だって太一さんの隣はゆっくんだものな〜!どう考えても!じゃあ一平をゆっくんにする?それはそれで、うーーーーん。みたいな、おれが勝手に難しい話がある。そもそもどっちもめちゃくちゃ主役級の役どころではないしなあ、みたいな。

でも見て、こうなった場合100%よしきんぐは負けるであろうから笑っちゃうな。おもろすぎる。この2人が一対一で戦うこと絶対ないもんな。

みんなーー!!!!!「伊達」ですよ!はい!大衆演劇をとおってる人間ならわかりますね?!「伊達」っつったらどういう男?

そう!この人は!2枚目役でーーーっす!!!

太一さんも認めるかっこいい男、熊倉さんは、役者絵でもしっかりイケメン枠です。ありがとうございました!

綺麗とかわいいとクールを併せ持ってるあやかちゃんが重の井なのもなんかエモいな〜と思いつつある。ダンサー女性陣の中で唯一お芝居にちょくちょく顔出してたからね、子別れの段という見せ場のある女に当てはめられてるのいいね

不義密通なお二人。はちゃめちゃ顔のいいお二人の枠、だと個人的には思っています。全員めちゃくちゃ整った顔してるけどな?!

これは似合う。かっこいい。与作を逃すシーンらしいんだけど、この役誰がやる?ってなったら絶対創さんだと思うもん。あとそもそもけっこう似てるな。シュッとしてかっこよくて。なんか知らんが創さんってこのタイプの灯り持ってそ〜と思った。創さんの声と灯りに親和性を感じている、というかたぶん、岐阜の映像の「開演です!」で写ってるのが提灯だったからな気がする。

謝罪して切腹する直前のシーンぽい。元絵の表情はさ、ただ渋いんじゃなくて悲痛なんだよな...愁訴の場面なので...かっぴらいた目と歪んだ口元、落ち着かなげな手の動き...

陽之介さんの落ち着いた色気に変換されてるのほんとすごいから会場でよく見てください(誰)

この2人のわりふりもいいよね〜ッ

正義の裁きをくだすキャラに創さん、娘を守って死ぬ役に陽之介さん。こ〜れはいい偶然っすね。柏原さんの読み取りぢからが半端ないんだと思われます。わかりませんが。

この図に関しては写楽は上演前に想像で描いたのでは?と言われてるんだけど、「一平の姉にしては高貴」っていうのが理由らしい。確かに気品があるよな〜。まいちゃんの表情にも。

まいちゃんの元絵は、一平の姉とも、定之進の妻とも言われていてはっきりしてないんだ〜〜〜

どっちにしたっておもしろい組み合わせですよね、、?よしきんぐの姉、もしくは陽之介さんの妻です。

やっちゃー!!!一番大好きな悪役にも朱雀の役者絵がついたよ!

しょ〜じきに言えば、役だけで言えば最低な役回りですよ。さて、裃を着てるのは四立目、勘当の場だそうな!鷺坂左内に詰め寄られて悪事がバレて、逃れられぬと刀を抜く寸前!の場面らしい。でもたしかに、川原さんの人斬り松五郎、たしかにピリッとした表情の雰囲気似てるかも。

正味ねえ!!!!!!!!このいわゆる悪役な鷲塚八平次、桃さんだと予想してたんですよ。いや、キャラ的にね?デザ的にね?桃さんご本人が素敵でお優しくてかっこいい方なのはもちろん知ってますよ??でもいわゆる朱雀のお芝居で「ありそう」な悪役じゃないですか。

それを...川原さんに...うぇぇ...そうか...なるほど、、、というわけで咀嚼に時間かかりました。

川原さんが今回の朱雀ゲストで演じられた、(遊侠三代)の川北父、人斬り松五郎...たしかに、たしかに、こういう目、口、表情をしていなさる。けど、ずっとずっと譲れないものや貫いてきたものの大きさが鷲塚とは比べ物にならなくて、ここをあえて対比させてくるの、エグいなあと思いました。

⚫︎敵討乗合話

[友貴、智之、アヤノ]

取材された演目、「敵討乗合話(かたきうちのりあいばなし)」こちらも、同じく寛政6(1794)年5月に上演されました。

あらすじと簡単な相関図はこちら💁🏻♀️

なんか2つの敵討ちの話を混交させてあるらしい。けど、写楽は片方の話しか描いてない模様。なのでそっちの話だけします。

固瀬村の浪人・松下造酒之進(智ちゃんさん)に招かれご馳走になった志賀大七(ゆっ氏)は、その場に居合わせた大原長満を殺害。さらに造酒之進(智ちゃん)も殺害。(なんでなん?)

造酒之進の娘しのぶ(アヤノさん)は、病気だった造酒之進(智之さん)が作った借金のカタに廓に売られてしまう。

そんな姉妹2人がいろいろ苦節の上で志賀大七(ゆっくん)を新吉原で討ち取るまでのお話。ちゃんちゃん。

三代目高麗蔵だよ〜!鼻高幸四郎と呼ばれた名優さんですよっ

悪役めちゃくちゃ得意だったぽい。豊国とかも描いててかっこいい。ゆっくんの悪役見たいね????見たいね!!!!

こいつなんなん?????志賀大七ってなんなん?????????怖い。

めちゃくちゃすぎんか。居合わせた人殺してるけど...?どの図録とか書籍読んでも「居合わせた人を殺した」としか書いてなくて震えてる。

でもゆっくんのど腐れ悪役見たいですよね(急に)

今回のキービジュちょっと悪そうにも見える感じだったしね。

絶妙な表情だねえ

元絵、やつれすぎているが、智之さんのほうは芝居中の真面目な顔っぽくていいね。この顔のまま壺振っててもいい。

元絵可哀想すぎるよな。ちなみに志賀大七の絵は今にも造酒之進を殺そうとしてるところらしいので、これもこういうことです👇

うーん、これもちゃんと智ちゃんさんが負けるだろうからじわじわくるね。アヤノさん敵討ちしてくれるかしら。

いい〜!!!!!!写楽の役者絵の中でもいっちばんセクシーだと思ってる。この絵。煙管持ってこのしなの作り方よ?!よすぎ、アヤノさんがこの絵なの嬉しすぎ。遊女らしい余裕と女らしさがあってよ〜たまらんね

智之さんの娘(次女)だと思うとちょこっとおもろい。ね。別に上に書いた以外で特筆することはないです。

あ、元絵は帯が超綺麗なのでどっかで実物見てください。

⚫︎男山御江戸盤石

[沙也香、Peco]

取材された演目は「男山御江戸盤石(おとこやまおえどのいしずえ)」。上演は寛政6(1794)年11月。写楽の作画期でいうと第3期にあたります。

この辺は資料が少なくてな〜あらすじ?は以下。

平安末期、源頼義・義家父子が陸奥の豪族安倍頼時・貞任、清原氏を討伐した前九年、後三年の役を時代背景とした話。

鎌倉権太夫景成実は安倍貞任、松浦左衛門安倍宗任、玄海の3名は、八幡太郎義家(Peco)を陥れようと企み、館に乗り込み忠臣のふりをして義家を刺し殺すが、それは身代わりの漁師・さざ浪の辰五郎であった。本物の義家(Peco)はすでに館の外で攻め入る体制を整えていたのである。

ちなみに義家の妹である折鶴姫が責められた際には、さざ浪の辰五郎の妻おひで実は安倍貞任妹てりは(沙也香) が身代わりとなって殺される。

わかる?私はわかんなかった。わかんない人が書いてるのにわかる訳ないですよね、ごめんなさいね...なんか難しかったです...。

な、沙也香ちゃん

さやかちゃんって日本髪の鬘似合うな〜と思って見てたんだけど、こういう心意気のかっこいい和風美人いいね、似合うね!

見返りする様子がなんとなくしなやかな雰囲気あってすてき

この二役は同じ役者さんがやったんだってさ〜この絵も辰五郎が成り変わってる時を描いてると考えられてるらしい。

ぺこ氏、一部から三部までめちゃくちゃ輝いていて目が離せなかったよな〜絵の感じおとなしくて華やかっぽいけど激つよな義家、似合ってるかもっ

とりあえず沙也香ちゃんの元絵のてりはは粋でかっこよくて人情に厚そうな女性、ぺこちあの義家は主役級のかっこいい男ってことで、さすがの割り振りである。

⚫︎閏訥子名和歌誉

[桃太郎、須賀]

取材された演目は「閏訥子名和歌誉(うるおうとしのめいかのほまれ)」。上演は同じく寛政6(1794)年11月。あらすじ...といえるか...?

皇位継承をめぐる文徳天皇の皇子、惟喬親王と惟仁親王の御位争いを主軸に、六歌仙の人物を絡ませた王朝物。

惟仁親王の皇位継承を妨げ皇位を狙う惟喬親王と、それを阻止しようとする忠臣の物語。

大伴の宿禰山主らによって、惟喬親王を諌めた尾張の連浜主が殺され、名剣が奪われる。浜主の娘である花園御前は仇討ちを誓う。

途中、紀の名とらと孔雀三郎なり平がそれぞれ陽の旗と月の旗を手に入れて、関の寺で立廻る場がある。

最終的に花園御前は、桂金吾春久らとともに見事大伴の宿禰山主を討ち果たす。

桃さんに刀を握らせたいという気持ち、とてもわかります。なんなら抜いてるし。元絵は自分の偽物を見つけて斬りかかるシーン?なのかな?写楽の作品よりさらに前のめりで良いね

桃さん〜!!!意図がわかって良いですね

柏原さんもそれぞれの方のキャラクターとか、キービジュとかを意識して描いていらっしゃるんだろうな〜と1番楽しくなったのがこの絵でした!

------------------------------

ここから余談٩( ᐖ )و

ちなみにnoteを読んでくださった方が惟喬親王の生い立ちについて調べて呟いておられたのが超刺さったので追記(2023.06.06)

演目の情報があんまり出てこないから史実を見たら、惟仁親王(第1皇子)が成人するまで、皇位を継承するはずだったのに、諸々あって叶わなかった第4皇子らしい。

— ひばる (@HIBARUno2) June 5, 2023

コンプレックスに飲まれてそうでとても良いな…

その後、福岡で大宰権帥になってるので福岡出身の桃さんに縁がある気もいたします。

()は継承予定だったもの

芝居でどこまで描かれたのかわからないんだけど、前提として惟喬親王という人は、どうやらこういうややこしい家庭に生まれたお方らしい。

藤原氏の他氏排斥の初めとなった承和の変で立太子した文徳天皇の、第一皇子。

承和の変というのは嵯峨天皇の大家父長的な支配によって①→②→③→(4)と平和に皇位が継承されていたところに、嵯峨天皇(この時はすでに上皇)に気に入られた藤原良房が自分の甥(後の文徳天皇)を天皇にしたくて他の人を排除しちゃった、的なお話。

惟喬親王は第一皇子だけど、母の後ろ盾がなく、逆に惟仁親王は第四皇子だけど藤原良房の孫なので、一番皇位に近い。

文徳天皇は第四皇子の惟仁を皇太子としつつ、惟仁が成人するまでは第一皇子の惟喬に皇位を継がせようとするが、良房はそれを許さず...。良房は、兄弟間で皇位を譲り合う行為は承和の変の前と同じ状態であり、皇統が分裂することで再び同様の事件が起こるのを心配していたんだとか。

で、惟喬親王は結局14歳で現在の福岡県、大宰権帥になるらしいのだが、なんか、、、こう、様々な人たちの思惑が渦巻く中に生まれてしまって、ずっとそれに運命翻弄されてる感じ...こんなのお芝居にしたくなるよなぁそりゃあ!そして桃さんこの荒波感似合いそうだな!!!

長くなりましたが余談でした。他にも刺さりそうな情報あったら教えてください٩( ᐖ )و

------------------------------

創さんも言ってたけどいっっちばんかわいい。元の絵とお顔の差が一番大きいの本図だと思う。輪郭から表情から!舌出しちゃってもう。いらっしゃるだけで舞台が華やぐ須賀さんの生来の愛嬌みたいなものが存分に表現されており良...!となりました。自分だけ役者絵がないことを寂しがってた、とかなるほどかわいすぎちゃってんだ。と思ったし、そこでしっかり描き下ろす柏原さんの粋よ...

そんでこの孔雀三郎さんって人はなんなのかっていうと、解説読んでもよく分からんかった。同じく写楽が、テーマになったであろうシーンを別の細判二枚続にも描いてるんだけどもさ。

右:七代目片岡仁左衛門の紀の名とら[太田記念美術館]

ちなみにこの右の図は世界で太田記念美術館のみに現存してるらしい。今のところ。2015年のツイートだから分からんけど。

「関寺の場」というシーンらしい。そもそも、錦の御旗(にしきのみはた)という概念の説明からしなくちゃならんかも。Wikipediaによれば、

錦の御旗(にしきのみはた)は、天皇(朝廷)の軍(官軍)の旗。略称錦旗(きんき)、別名菊章旗、日月旗。赤地の錦に、金色の日像・銀色の月像を刺繍したり、描いたりした旗(この日之御旗と月之御旗は二つ一組)。朝敵討伐者の証として、天皇から官軍の大将に与える慣習がある。承久の乱(1221年〈承久3年〉)に際し、後鳥羽上皇が配下の将に与えた物が、日本史上の錦旗の初見とされる。

とのこと。

そんで、皇位継承争いをしてるわけだから、その錦の御旗を手に入れたいよ〜って話な模様です。右の紀の名とらは、浪人姿で描かれてますが、陽の旗を持つ六十六部を殺してそれを奪ってきたそうな。はい、六十六部ってなに???また知らん単語出てきた。

コトバンクによれば、

全国六六か所の霊場に一部ずつ納めて回るために書写した、六六部の法華経。また、それを納めて回る行脚僧。室町時代に始まり、江戸時代には、僧侶のほかに、鼠木綿の着物に同色の手甲・甲掛・股引・脚絆をつけ、仏像を入れた厨子を背負って、鉦(かね)や鈴を鳴らして米銭を乞い歩いた者をいう。六部。

だそうです。

で、その六十六部を殺して、紀の名とらさんが錦の御旗のうち陽の方を持ってますと。対して、左の孔雀三郎なり平さんは、合羽を着て飛脚姿。こっちは月の旗を持ってるらしいです。その2人が相対する場面なんだってさ!このあと立廻りがあるんだってさ!なるほどね。わからん。

そしてちょっとツイートしたけど、この須賀くんの役者絵元になった写楽の役者絵に描かれてる人、三代目沢村宗十郎です。そう、トミーさんの絵の人と一緒。

三代目沢村宗十郎は大柄な体格で、立役を演じることが多かったそう。小柄なトミーさんやけんちゃんとは違うとこだね!

けど、時代物(時代設定がむか〜し、つまり江戸時代よりも前の時代を取り扱ってる、時代劇的なやつ)にも、世話物(当時、彼らが生きてたその時代を背景にした物語)にも秀でていて、悪役も立廻りもなんでもできたらしい◎オールマイティーなおふたりにぴったりじゃよ🙆♀️あとまんまるでキラキラしたお目目がかわいい👀

⚫︎ 松貞婦女楠

[麻奈]

取材された演目は「松貞婦女楠(まつはみさおおんなくすのき)」。上演は同じく寛政6(1794)年11月。あら...すじ......。

演目自体がいくつかの物語から成るそうで、麻奈ちゃんが準えられてる「おとま」が出てくる話は以下。

おとまが母である後家おひなと暮らしているところに、鎌倉稲村ヶ崎の家主 身代わりの地蔵が鎌倉霊仙が崎の船頭 皆川新右衛門を入り婿として連れてくる。一方で、女髪結梳き櫛のお六が、新田義貞を入り婿として連れてくる。2人の婿候補としてやってきて、おとまは戸惑う。

どういう話...???どうやら4つの話からなる芝居の4つ目の物語のようで、登場人物たちがその前の段に出てきた人々とリンクしているらしい。歌舞伎って難し〜ね。

華やかだねかわいいねえ、着物の柄も縞から水玉になってとってもすてきだね。表情も柔らかくて、いつも元気で笑顔が素敵な麻奈ちゃんの雰囲気出てる🥰

さて麻奈ちゃんの原案となった作品は「おとま」ちゃんとされていますが、この芝居の中で半四郎は4つの物語においていろんな役を演じていた模様です。だから誰なのかはっきり分かってないんだって!日々研究が進められているそうな。

なんの役にせよ、四代目岩井半四郎だよ!ということだけが確実みたい。この役者さんは丸顔で愛嬌あるひとだったんだって!麻奈ちゃんにめちゃくちゃぴったりじゃない?!なんだかとっても嬉しくなってきてしまった。

以上、『劇団朱雀十九役者絵』の元ネタを追いかけて参りました〜長くてつかれたね🤯

この絵たちは祭宴が終わったらどこへ行くのかしら。もうちょい重厚で個性のある額に入れてどこかに飾られておくれ、という気持ち。

私の祭宴は終わりましたが、これから会場に行かれる方、ぜひぜひ役者絵に近寄って、よく見て楽しんでね!それでは〜👋