接地形計器用変圧器(EVT)って、なに? ~非接地系の1線地絡 @ 利昌工業

利昌工業さんが、接地形計器用変圧器(EVT)と接地用変圧器(GTR)について、その役割や選定の際の目のつけどころについて、簡潔に記載した資料を公開されています。

<資料URL> 利昌工業、RISHO News #234、Apr. 2024

https://www.risho.co.jp/rishonews/back_number/pdf/RishoNews234.pdf#page=12

中性点接地方式の種類や特徴の一覧などと共に、現物写真も掲載されています。目にする機会が少ない機器なので参考になります。

接地形計器用変圧器(EVT)

ところで、EVTって何?と、感じられる方が多いかもしれません。

電験で言うと、3種の「電力」科目で、高圧配電系統の保護に関する事項として、EVTという設備があることやその役割を学びますが、あまり名前(記号?)が記憶に残っていないかも知れません。

具体的な故障電流の計算など、EVTに接続される保護継電器(リレー)整定に関わるようなところは、2種レベルになります。

過去、非接地系の1線地絡に関する計算問題が出題されています(例:H28年度、問4)。

もっとも、保護協調に関わる基礎知識でもあるので、電気主任技術者の実務では、2種、3種を問わず、一定レベルでEVTに関連する周辺知識が求められるように思います。

ということで、以下では少しステップを踏んで、高圧配電系統にEVTが設置される背景や、基礎となる電気的知識を振り返ってみます。

高圧配電線

高圧配電線や需要家構内の受電設備に広く採用されている6.6kV配電系統では、系統の中性点が非接地になっています(非接地系)。

ただ実際には、高圧配電線と地面(大地)が大気をはさんだキャパシタ構造になっていますので、高さ(地上高)はあるものの、配電線がそれなりに長くなってくると対地静電容量が大きくなり、その影響を考慮する必要が出てきます。

非接地系の特徴

非接地系の特徴の一つは、地絡故障が発生した場合の地絡電流が小さいという点です。

非接地系統では地絡電流が、ほぼ系統の対地充電電流だけになるためです。イメージ的には、こんな感じです。

この点は、故障発生時に大地帰路電流が小さく電磁誘導障害が問題になりにくいといった長所につながります。

高圧配電線が非接地系とされた理由のひとつです。

その一方で、非接地系は、1線地絡時に接地相の電圧が零になり、他の2つの健全相の対地電圧が線間電圧と同じ大きさまで跳ね上がるという特徴(注意点)をあわせ持ちます(完全地絡のケース。詳しくは後述)。

また、長距離配電線のように対地静電容量が大きい系統では、過渡現象で異常電圧を生じる場合があります。

対策としては、地絡故障を検出し保護継電器を使って、すばやく系統(送電)を遮断する設計にすればよいのですが、前者の特徴(長所)は、地絡電流と負荷電流と区別を難しくしますので、設備的な「ひと工夫」が必要になります。

地絡電流の検出

そこで登場するのが、接地形計器用変圧器(EVT)です。

「非接地と同等の状態を維持しつつ中性点を接地する工夫」をして、地絡電流(零相電流I₀ ※)だけはしっかり検出しようという仕組みです。

簡略図にすると、このような感じです。

(参考)「対称座標法1(入門編)対称座標法とはどんな計算法か」

(公社)日本電気技術者協会ウエブサイト

https://jeea.or.jp/course/contents/01123/

EVT2次側(△結線)※のブロークンデルタ結線の開放端子部には、「内部抵抗がとても大きい電圧計」が接続されると考えてください。

※ 実際の機器構造ではY-Y-Δの3次巻き線側になるかと思いますが、

ここでは簡単のため「EVT2次側」と表現します。

「制限抵抗」

図をよく見て頂くと分かりますが、EVT内部の1次側コイル(Y結線)は、中性点が接地されています。

これを見ると、EVTで「中性点直接接地方式にしている(?)」ように見えますが、実は2次側コイル(△結線)に接続される電圧計の内部抵抗が、大きな役割をしています。

電気的には、この内部抵抗が1次側を「中性点抵抗接地方式」と同じようにしているからです。

それが、EVT2次側の開放端子部に接続される抵抗を「制限抵抗」と呼ぶ理由のようですが、次の図の様なモデルを使って、制限抵抗の役割を確認しておきましょう。

EVTは巻線比αで、1次・2次が電磁的に繋がっているとします。

上記のモデルは零相電流I₀を発生させる、鳳・テブナン定理の考え方に基づいた試験回路だと思って頂ければよいですが、1次側の中性点を接地をしている線にI₀が流れたときに、1次側・2次側の電流・電圧の状態を確認し、2次側にある制限抵抗がどのように影響するかを見るという方法です。

なお、「変圧器の等価回路で2次側のインピーダンスを1次側換算する場合は、巻線比αの2乗を係数として掛ける」と学習したかと思いますが(「機械」科目)、その際に使われた等価回路は単相モデルなので(一般的に使われるモデルですが、3相が平衡状態にあることを前提に簡略化している)、ここに示したような3相モデルでは基本に立ち戻って、1次側・2次側の電流、電圧の状態を確認し、計算する必要があることに注意してください(上記の試験回路は単相モデルへの書き換えができますが、本来の構造が分かりにくくなるので、そのままで計算しています)。

中身は難しい内容ではないので、以下の式を目で追って頂ければよいと思います。

まず、EVTの2次側では、制限抵抗Rに関して次の式が成り立ちます。※

※ Rが設計で決まる定数で、定電圧源の試験回路の場合、

式は I=・・・の表現とするのが自然かと思いますが、

ここでは、一次側換算の式を意識して頂くため、

R=・・・の表現にしています。

1次・2次が電磁的に繋がっているので1次側でもこの関係は成り立つため、この式をI₀=の形に整理します。

すると、次の通り、1次側のI₀が、2次側の制限抵抗Rにより調整され得ることがわかります。

さらに、この式を使うと、電気的に、1次側が中性点抵抗接地方式で接地されている場合と同じ状態(等価)になることが分かります。

利昌工業さんの資料14ページにある「EVTのY結線の中性点は高抵抗接地に等しい接地であるため」という表現は、この点を指しておられると思います。

ということで、あくまで余談ですが、「非接地系」の配電システムでも、EVTを含めたシステム全体で見ると、上述の非接地系の特徴(長所)が失われない程度に高いインピーダンスで中性点接地されている状態にあると考えることができます。

電圧ベクトル図

三相交流の電気系統を学ぶ上で、ベクトル図は大事なアイテムの一つです。

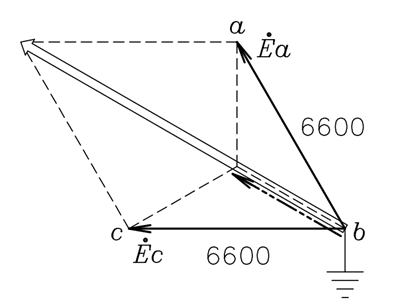

利昌工業さんの資料15ページには、非接地系・b相完全地絡のケースで、EVT1次側・2次側の電圧ベクトル図が示されています。

ベクトル図を目で追って頂ければと思いますが、EVT1次側では地絡に伴い、b相(=接地相)が「0電位」に移動しています。

相対関係で線間の電圧は変わりませんので、その結果として、a相(=健全相)の電圧ベクトルEa(対地電圧※)が、故障前のベクトルと接地相の移動したベクトルの和に相当する、右下からビヨーンと伸びた電圧ベクトルに変わっています(大きさと位相が変化)。

その大きさは、線間電圧6600 [V]と同じになります。平常時、地絡前の相電圧(対地電圧)3810 [V]に比べると大きな変化です。

上述の「健全相の対地電圧が線間電圧と同じ大きさまで跳ね上がるという特徴」は、この点を指しています。

3V₀の意味

利昌工業さんの資料では、ベクトル図を示した表の中に「3V₀」なる表現が出てきます。これは何を意図したものでしょうか。

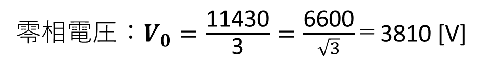

V₀は、零相電圧を指しています。

「対称座標法」の基礎で学びますが、V₀は、各相の起電圧(対地電圧)の和の3分の1で求まります。

Ebは大きさゼロで、Ea、Ecのベクトル和の大きさが、6600 [V]× cos30°× 2 = 11430 [V]ですから、V₀の大きさは、

となります。

この点を理解した上で、EVT2次側のブロークンデルタ結線の端子部に目を向けます。

同端子部で観測される電圧が、2次側のEa、Ecのベクトル和であることに気づかれたでしょうか?

この点に気付くと、電圧計が、EVT2次側での、大きさ「3V₀」の値を観測することが分かるかと思います。

完全地絡のケースは、観測される電圧の最大値を示すので設計の判断指標になります。

ということで、資料の表では、EVT1次側・2次側双方での3V₀の値を示し、「オープンデルタ電圧」として、EVT2次側の電圧計で観測される3V₀の最大値が、変圧比=6600/110の場合に190 [V]であることを表現されています。

ちなみに、「5%地絡のケース」とあるのは、保護継電器の整定に関わるケース設定で、EVT1次側の3V₀の値が同じ190 [V]なので、混同しないように注意した方がよいかも知れません。

ここまで述べてきた、対地静電容量やEVTのお話は、地絡方向継電器(DGR)や需要家構内の受電設備で使用される零相電圧検出装置(ZPD)を学ばれる上で基礎知識になります。

なお、補足ですが、利昌工業さんの資料に記載されている接地用変圧器(GTR)は、(少し雑な表現になるかも知れませんが)必要に応じて使用ケーブル長が長く充電電流が大きい状態の配電系統などに用いて、電気的に中性点抵抗接地方式と等価にするための変圧器だと考えておけばよいかと思います。

読み返し感覚

以上の様な知識を手元におかれて利昌工業さんの資料を読み返して頂くと、資料でサラッと記載されている内容も、「フムフム」、「なるほど!」と感じられ、印象が違ってくるのではないかと思います。

ご紹介までに。

~振り返りウエブサイト訪問/読本。

======

*2024/12/09 一部加筆修正