ジャズギタリスト 井上 智さんインタビュー Vol.3 「いま・これから・ジャズキャッツに向けて」

[井上智さんのプロフィール]

ギタリスト/コンポーザー

1989年にニューヨークに渡り、リーダーやサイドマンとしてジャズ・シーンで活躍。ジュニア・マンス、フランク・フォスター、バリー・ハリス、ジミー・ヒース、ジェイムス・ムーディー、ロン・カーター、 穐吉敏子、スライド・ハンプトン、ベニー・グリーン等多くのトップ・ミュージシャンとのツアーを経験。ジャズクラブの老舗ヴィレッジ・ヴァンガードの70周年記念にはジム・ホールと井上のデュオが出演。リーダー・アルバムはポニーキャニオンやホワッツ・ニューより8枚を発表。演奏活動の傍ら、1994年から16年間ニュースクール大学ジャズ科で「スタンダード・アンサンブル」や「理論と実技」の講師を務めた。2010年4月に21年のニューヨーク滞在にピリオドを打ち帰国。現在は東京を拠点に国内外で活動中。慶應大学GICプログラム及び 国立音楽大学ジャズ専修で講師を務める。

(Vol.2はこちら)

──先日、江古田のそるとぴーなつでのライブに伺ったときに、新曲2曲を聴きました。アルバムを制作されるんですか?

実は、気持ちはそっちを向いてましてですね。

9枚目のアルバム制作をいまプランニングしてるところです。この前演奏した2曲も入れたいなと思ってます。

──バラードと、「Bop On The Map」ですね。めちゃくちゃかっこよかったです。

ありがとうございます。そう言われるとめちゃくちゃ嬉しいですね。

作曲が好きなんでね。だから今度のアルバムは自分のオリジナル中心にしたいなと思ってます。

ドラム、ベース、ピアノも入れて、可能なら管楽器も入れてと考えてますけどね。

──へぇー!楽しみです。この間「Melodic Compositions」を聴いたんですが、こちらもオリジナルですよね?

[Melodic Compositions]

ありがとうございます。そうですね。こんな感じでやろうかと思います。

これは2006年かな。自分にとっても1つの記念になったアルバムなんです。

また曲が溜まってるんで、発表したいなと思います。

──日本人の方とやるんですか?

そうですね。いまやってるメンバーとか。詳細はまだ決まってないですけども、4~5人でやりたいなと思ってますね。

──それは楽しみです。

ありがとうございます。いまね、コロナで仕事がないんで、逆にいうとちょっと準備が出来るかなって。

お仕事どうですか?

──ここのところほとんどずっとテレワークです。まだまだ続きそうです。

いま、ミュージシャンやライブハウス、飲食業界が最初に影響が出てしまっていますけど、自分の仕事や会社も時間の問題かと。明日は我が身だと思っています。

この間の、そるとぴーなつのライブは盛況でしたけど、他のライブに行くとさすがにお客さん少ないですよね・・

少ないですね。正直なところ、いまはやらんほうが良いと思いますしね。

でも、店は店でやらんと収入ゼロですしね。水道代、電気代、家賃、全部かかってきますからね。

試練ですよね。人類に対する試練。

先月はもう1ヶ月くらいバーンと仕事がなくなりましたね。びっくりしましたね。

ツアーもライブもなくなったし。でもしょうがないですよね。特別ですよ、これは。

──NYの方とも情報共有であったり、やりとりはしていますか?

まめにではないですけど、SNSではやりとりしてますね。友達が「MAIDO NYC」いうYoutubeチャンネルを立ち上げてね。なぜか関西弁の字幕付きのね(笑)。

──(話を変えて。)日本に戻られて10年。井上さんの現在のモチベーションはなんでしょうか?

ようやく東京にも慣れてきて、仲間が出来てきたし、自分がもっとリーダーとして音楽を発信したいなと思いますね。

一番近い目標だと、オリジナルのアルバムを出して活動したいなと。

それとは別に、日常的にジャズの音を出していたいですね。色んな人と演りたい。

菅野くん(菅野義孝さん)とも久しくやってないけども、気軽に色んな人とやっていきたい。最近ちょっとやれていない、中牟礼さん(中牟礼貞則さん)とかね。

知らないお店もいっぱいあるから色んなところで演奏したいし、地方ツアーにも出たいし。

そうやって自分で自分にハッパをかけないとなと思ってます。たとえば良いライブを観に行ったり、良いレコードを聴くのもそうですけど。

自分でそういうところに身を置かないと、NYよりも刺激は入ってこないと思うので。コロナが落ち着いたら、足を軽くして出歩きたいなと思ってますね。

日本は地方にもジャズが根付いてると思うんですよ。ふとしたところにジャズ喫茶があったり。

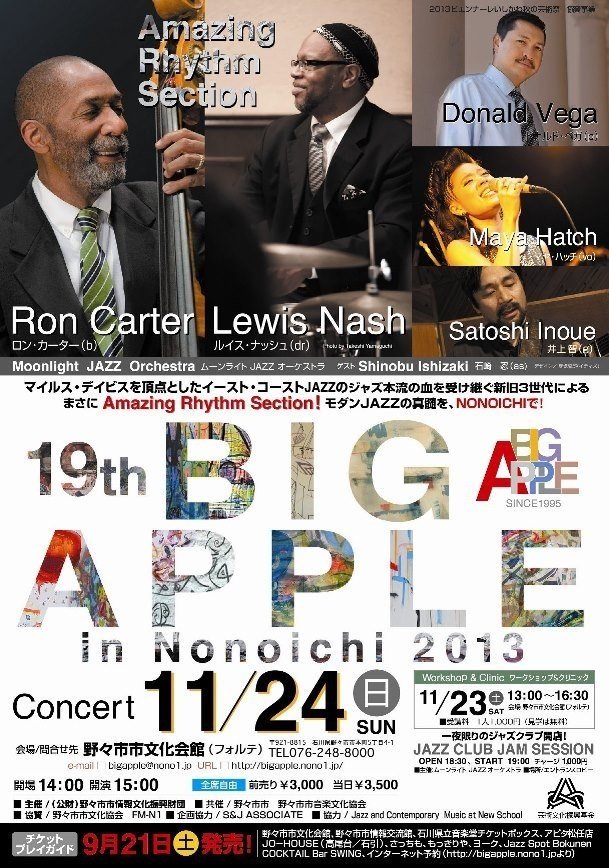

金沢の隣に、野々市市というところがあるんですけども、そこで毎年やるジャズのイベントがあってね。

アメリカからミュージシャンを呼んで、地元の社会人ビッグバンドと共演したり。もう25年くらい続いてるのかな。

(BIG APPLE in NONOICHIのフライヤーを画面に映して)これなんやけどね。これは2013年にロン・カーターさんを呼んだとき。それとルイス・ナッシュ、ドナルド・ヴェガ。マヤ・ハッチさん。

[BIG APPLE in Nonoichi 2013 19thのフライヤーです]

──へぇぇ。何月にやってるんですか?

11月ごろですね。

──ぜひ行ってみたいです。

ぜひぜひ。今年はね、ドナルド・ヴェガさんを呼ぶ予定でいるんです。素晴らしいジャズピアノの方でね。

そうやって地方にも根付いてるジャズの火がずっと消えないように残ってほしいと思いますね。

私は国立音大や慶應大学のGICでの授業で教えることも多いんですけど、若い人たちがジャズを生業として続けていける環境があるように、というのは期待したいですね。

──若手で、すごいなとか注目してる方はいらっしゃいますか?

まぁ、いますよね。自分以外はほとんど若手に思えますが(笑)。

井上銘くん、馬場くん(馬場孝喜さん)、高免くん(高免信喜さん)もバリバリ活躍しはじめて久しいですね。

東京の若手でぱっと思いつくところでは、鈴木大輔くん、露木達也くん、矢羽佳祐くんとかかな。

日本のジャズレベルは高いと思いますよ。それこそ国立音大はそうですけど、アジアの国から日本に来て学ぶ人たちが増えてますからね。アメリカには行かずに。

もっとそういう風になっていくんちゃうかなって思ってますね。

アジアのハブというかジャズセンターというかね。期待してますね。

──ジャズギターをやっている・やりたい人への心構えについて教えてください。

クラーク・テリーさんいう有名なトランペットの人が、色んな楽器を勉強する人が集まるワークショップで言うてたんですけども、ジャズには3段階あるぞと。

まずは「イミテーション」。模倣ね。

自分の好きなものを真似して同じ音が出るようにフレーズを真似する。コピーですね。息遣いを吸収したり、それが第1段階にあって。

第2段階としては、それは何をしてるのか?というのを自分で「分析」すること。

ここでサックスがこの音を吹いてるから、ギターはこの3度の音を弾いてるんだなとか、自分で消化することですね。それが第2段階。

この時点ですでにものすごい時間がかかるんですけども。

真似して、吸収して、分析して、理解する。

そして、第3段階は、それまでを破壊して、「自分の言葉で」喋る。

そういう3段階の話をよく聞きましたね。まぁこれは時間がかかりますね。

あとは、自分がNYで思ったのは、プロとしてやるなら、伴奏がうまくなったほうがいいなと思いました。

リーダー活動だけでは生き残れないんですね。誰かのサポートをしないと。

自分がリーダーとして、自分のオリジナルを発表できる仕事なんて、年に何回あるかわからない。

でも、日常的に人から頼まれる仕事ね、歌の伴奏であったり、地下鉄でやるサックス奏者との伴奏であったり、そういうのが大事だと思う。

ギターは割と小ぶりな楽器でポータブルだし、気軽に誰かと一緒に演奏できて、サポートもできるし、自分でメロディーも弾けてね。

それがギターならではの良さやと思いますね。

元々は伴奏楽器だし、バッキングのアートもありますしね。

それと、曲を覚えてほしいですね。

特に日本と違うところだと、NYは口承、口でジャズを伝えるという文化があって。耳から入るというか。

「じゃあ次はこの曲やるよ」、「あ、ブルースや」、「キーはFでこんな感じや」、「ベースはこんな感じや。(ブンブンブンブン)て。わかったか?」って。

譜面をお願いするんではなくてね。口で伝える。そういう側面が非常に大きいんですよ。

NYのジャムセッションに行くと、誰一人リアルブックを見ようとしないわけ。なぜかというと、おれはこの曲知ってるからなってアピールしたいからね。

「ドナリー、おぅ、そんなん見ないで弾けるよ俺は」ってそういうところをアピールするんですよ。

で、たとえばサックス奏者がiPadかなんか見て吹いてたら、「あー、あいつ譜面なんか読んでるぞ」って、「こんな曲知らんの?」って、そういう感じがあるんです(笑)。

これはやっぱり日本とはちょっと違うなって思いますね。

日本はしっかり譜面があって、正しく演奏するというね、そうやって目から入ってきて演奏する感じですけど、そこがちょっと違うんですね。

だから沢山の曲を覚えてほしい。それをまた、可能ならいろんなキーで演奏できるといい。それがアドバイスですね。

そして、「あきらめない」でほしいですね。

やっぱりね、時間がかかるんですよ、ジャズってね。すぐにはできない。

特に即興に関していえば、誰かの何かの曲を丸コピーして弾けても、それが応用できないと意味がないし。

そういうね、なんやろ、あるところまで進めたと思ったら、またその上が見えてきて、ネバーエンディングの感じがあるし、実際ほんと難しいんですね。

楽器の習得も難しいし、音楽自体も簡単じゃないし、あきらめないで続けてほしいと思いますね。

でも、それだけの価値があると思いますね、ジャズには。

仕事がどれだけあるかとか、そんなことじゃなくて、報いがあるというか、そこに到達したときの喜びはね、それは代え難いものがあると思いますね。

(おわります)