視力検査に関する考察

たまには眼科医らしい記事も書いてみようと思う。

眼科医療に関係しない人でも眼科といえばまず視力検査を思い浮かべる人が多いだろうし、臨床においても視力検査の結果は治療方針に大きく影響する。眼科医が直接視力検査を行うことは極めて稀だが、今日はそんな視力検査を少し掘り下げてみようと思う。

【1】視力の定義に関して

視力は教科書では4つに分類される。Chat GPTを参照すると以下の通りだ。

(1) 最小視認閾:どれだけ小さな点や線を「見える」と認識できるかを示す。

(2) 最小分離閾:2つの点や線が「分かれている」と認識できる最小の間隔。

(3) 最小可読閾:文字や記号などの形を識別できる能力。

(4) 最小識別閾(または副尺視力):物体の位置のずれや方向の違いを識別する能力

小児だと森実式(もりざね、と読む。専門医試験を勉強するまで恥ずかしながら知りませんでした😅)ドットカードのように最小視認閾を測る方法もあるが、日本で一定の年齢以上で一般的に行われる視力検査は「C(ランドルト環)」を用いて行う。これはCの切れ目=分かれている箇所の認識であり、最小分離閾を測定していることになる。一方、イギリスではアルファベットで視力検査を行うので、最小可読閾を測定している。

【2】視力検査表の位置について

視力検査の位置も異なる。日本では5mの位置に視力表を置くことが一般的(医師国試ではあまり出題されないが、看護師/准看護師の国家試験では以前出題されていた)だが、イギリスでは6m(アメリカでは20 feet, 1 foot = 30cm程度なので概ね一緒なのだろう)の位置に視力検査表を設置する(但し黄斑疾患の場合は視力検査を4mに設置することもあるよう)。

【3】視力の表記について

日本では小数表記することが一般的だが、イギリスでよく用いられる表記方法(カルテに記載される方法)は(1) 分数表記、(2) LogMAR、(3) letter scoreの3種類だ。

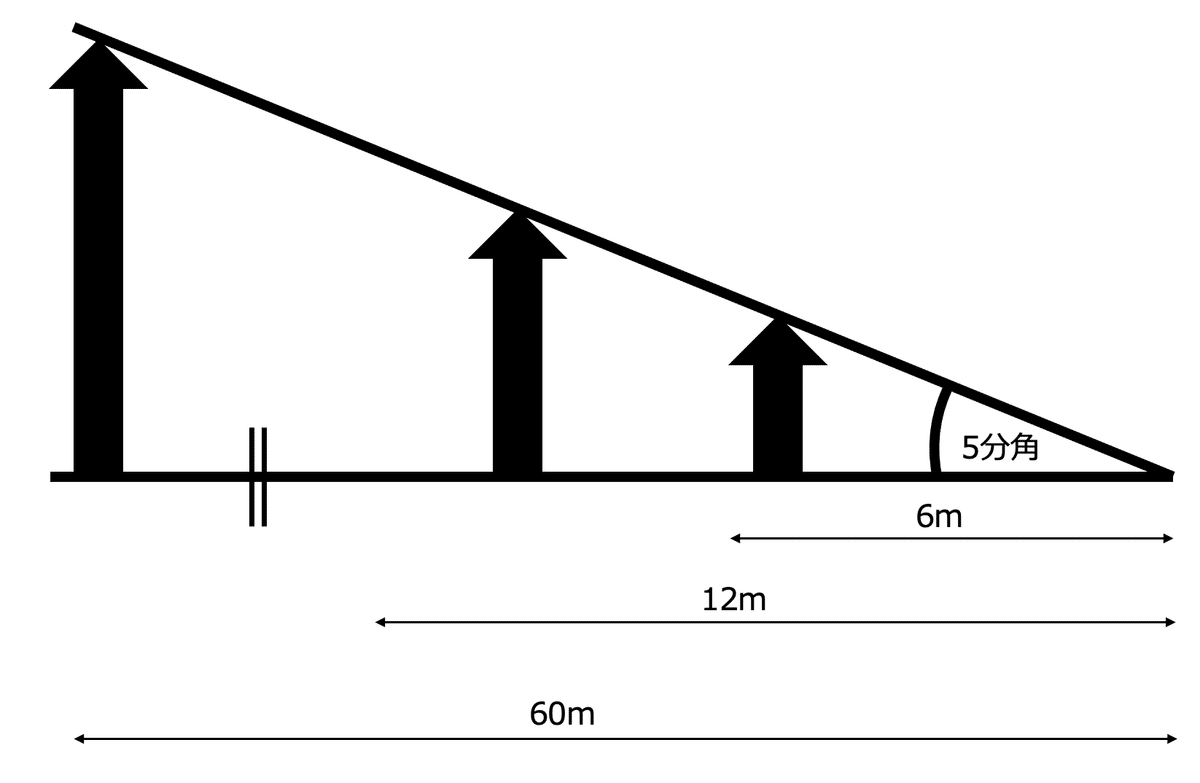

分数表記は日本の小数表記と対応している。視力表の文字は特定の距離で見たときにちょうど 5分角(1分角が1/60°)になるようにデザインされているが、イギリスでは6mの距離から見た時に5分角を正しく読める状態を6/6、12mの距離から見たときに5分角を正しく読める状態を6/12、60mの距離から見たときに5分角を正しく読める状態を6/60と定義する。角度を一定にすれば指標から離れれば離れるほど像が大きくなるのは以下の図を見ればわかりやすいのではないかと思う。

イギリスの分数視力はそのまま割り算すれば日本の視力に一致する。6/6=1.0、6/12=0.5、6/60=0.1だ。因みに発音はsix six, six twelve, six sixtyと分子→分母で読めば良い。アメリカでは単位がフィートのため20/20, 20/40, 20/200となる。

この測り方は小数表記にしろ分数表記にしろSnellen Chartを用いて計測するが、5分角で一定にしているため、小数視力の0.1→0.2の変化と0.9→1.0の変化は異なる。そのため眼科の研究/論文では変化を一定にするため対数をとった(さらにマイナスをつけた)logMAR視力で記載されることが多い。常用対数であるから、小数視力で1.0なら10^0なのでlogMAR=0.0、小数視力0.1は10^(-1)でlogMAR=1.0となる。

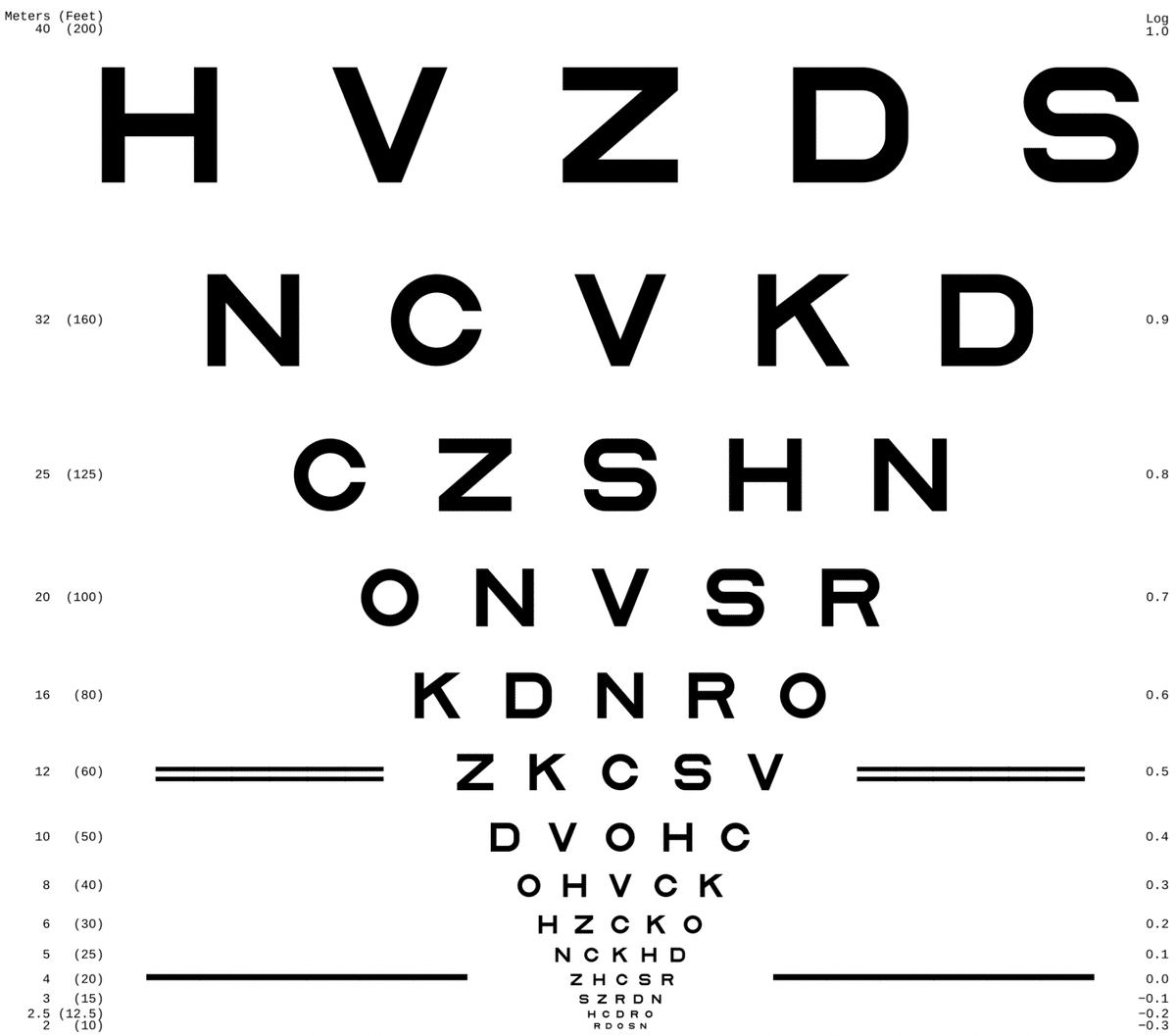

logMARの意味はわかるが、学会発表の予演で「logMARに直して」と指摘されるし学会や論文でもlogMARはお目にしていたが、日本にいるときは「(この学会場の中で)誰がlogMARで記載してわかりやすいのだろう?」と思っていた。しかしイギリスでは基本的に上記のようなlogMAR対応の視力表が用いられており、自動的にそれに相当するSnellen Chartの値(分数表記)も分かるようになっている。

logMAR視力表を使う場合、例えば上図の12のライン(=ZKCSV=)で5文字全て正解すれば0.5、4文字正解なら0.52、3文字正解なら0.54、2文字正解なら0.56、1文字だけなら0.58と記載する。日本のように"p"(partial)と記載することはない。実際の視力検査では、表の中で読める最も下段を読ませ、その段の中で何文字読めるかでlogMARを記載する。

また黄斑疾患に関係する論文では、注射やレーザーにより◯文字が◯文字に増えたました、と書かれているものが多いが、これはlogMAR (またはそれを発展させたETDRS chart)の文字数と対応している。一番大きい視力表がlogMAR=1.6、小数視力なら0.025に設定されており、そこからlogMARが0.1増えるごとに5文字ずつ小さくなる。小数視力1.0まで読めれば85文字読めることになる。

【4】考察

以上からイギリス(恐らくアメリカや他の欧米諸国も)ではlogMARを用いた最小可動閾で視力を評価している。最小可動閾はランドルト環よりも実生活での視力を反映している。イギリスでの運転免許の視力検査では、実際に特定の距離からナンバープレートを読ませて行うようだ(概ね6/12(=0.5)の視力に相当)。日本の普通免許の基準は(0.7)だが、この差は最小分離閾で行う日本の視力検査と、最小可動閾で行うイギリスとの差にある気がする。アルファベット26文字とひらがな50文字の差も影響しているだろう。

但し論文の解釈にも注意が必要である。◯文字増えたとあっても5文字でlogMAR 0.1分だし、英語では26文字を識別できればよいが日本では識別しなければいけない文字は桁違いだし、漢字の部首の違いなどで意味も変わるから、◯文字増えたという記載が実際に日本人の日常生活にどれくらい換算できるのかは実臨床で要検討しなければいけないと思う。

今の職場ではよく「〜〜ガイドラインで〜〜と書かれているからこの検査は要らない、この治療をすべきだ」という議論を耳にする。確かに私の知らない基準、大規模スタディも数多くあるので勉強しなければいけないのだが、そもそもそのスタディのデザインや目の前の患者さんにどの程度適応できるかは異なるわけなので、日本で"一般的に"行われる思考法とイギリスの考え方を照らし合わせていきたい。