社交ダンスの歴史

いつの時代も民衆は踊るのであるが、ヨーロッパで肉体を痛めつける、苦行が行われていた(キリスト教的な肉体の清め)そんな中、『舞踏病』と呼ばれるものが爆発的に流行した。

1,374年晩夏から秋にかけて、アーヘン、ケルン、そしてライン川沿いの都市に半狂乱の男女が出現した。彼らは、半裸で狂ったように踊り、空中高く跳びはねたり、突然身体をひどく痙攣させたりしながら、時に訳のわからないことを叫んで口から泡をふいて倒れた。その場にいた人々は悪魔に取り憑かれていると思っただろう。

医学史の研究者は当時の文献を厳密に調べてみると、この『舞踏病』の多くは麦角菌の痙攣であることがわかった。その菌に汚染されたライ麦パンは毒性をもち、痛みをともなう激しい痙攣や引きつりを起こす。17世紀初頭に起こった『舞踏病』の場合は、菌が原因ということが考えられていたが、当時の中世後期には、この病気は踊りと、悪魔憑きを連想させていた。

※ハンチントン病とも呼ばれ、手足が意思に反して勝手に動き出すらしいです。怖

このことにより、踊る肉体が超自然界の世界と接触する上で重要であると考えると同時に、恐れも持っていただろうと推測はできないだろうか?

その後、宗教改革とそれに続く反宗教改革が起こり、礼拝におけるダンスの是非には終止符が打たれた。プロテスタントは、信者は神のみの言葉に心を傾けるべきで、そこから心を外らせるものの全てを教会から排除すべきと考えた。詩と音楽を除く華やかなものは全て否定された。

ローマ・カトリック上層部は、気が進まないながらも踊りを許す、というスタンスをとり、カーニバルなどは厳しい監視下のもと行われた。しかし、教会内で行われるダンスは全て禁止とし、大聖堂にある迷宮の床は取り壊された。「地味で真面目なダンスを時期をわきまえて踊るべし」とし、「妊娠の危険のあるダンスは悪魔の発明である」とインクリース・マザーは言っている。

教会のダンスが排除されたヨーロッパの教会。対照的に世俗の世界ではダンスがますます重要になっていった。ルネサンスのヒューマニズムの影響を受けた貴族社会では、宮廷の娯楽として男女の求愛の作法としてのダンスが洗練されていった。また、農民たちも自分たちのダンスをした。宮廷と田舎では異なったダンスであったものの影響を与え合い。教会でできないことを発展させていく。それは男女が同じ場所で踊るだけでない、カップルとしてのダンスの誕生である。

これらが「社交ダンス」の基づくものである。実はソーシャリティダンスは『誤訳』から出来た言葉。日本国内では、ソシアルダンス/ソーシャルダンスという名前で広まる。しかし、英語ではボールルームダンスと呼ばれる事が一般的で、日本語に訳すると「舞踏室の踊り」という意味になる。ボールルームダンスの”ball”はラテン語の”balare(踊る)”が語源である。

詳しい日付はわからないが、12世紀にプロバンス(吟遊詩人と宮廷恋愛の発祥の地)で西欧式カップルダンスが誕生したのではないかとされる。後々のダンスに比べるとそこまで密着度は高くなかったが、列や円を編成しフロアに輪を作って全員が同じ踊りをする『ラウンドダンス』というダンスが主流で、現在の社交ダンスでよく見かける「ホールド」(ダンスパートナーと手を組んだりする上半身の動き)はしませんでした。

※18世紀ごろのウィンナーワルツより男女が組むようになったとされる。

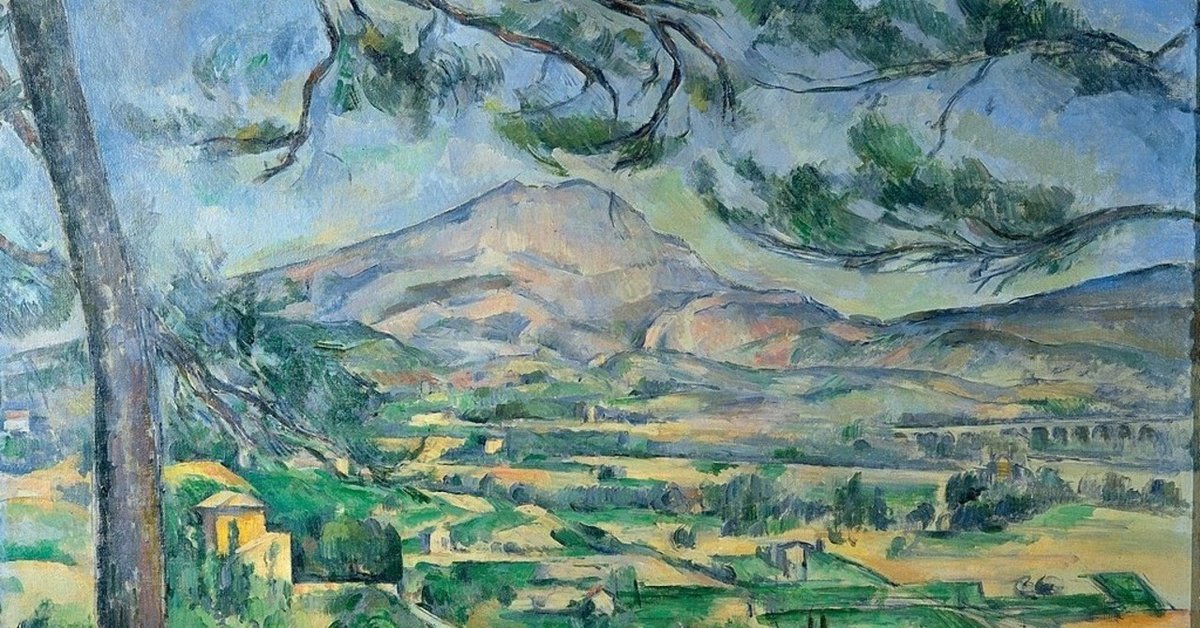

社交ダンスでもっとも古いワルツの起源は、ヨーロッパの民衆の中で踊られていたダンスだと言われ、プロヴァンス地方で踊られていたヴォルトというダンスが始まりだという説と、南ドイツからオーストリアにかけての民族舞踊レントラーというのがルーツだという2つの説があり、12世紀ごろから徐々に王侯貴族たちの間で踊られ、ヨーロッパ各地で流行した。ただ、どちらの説でも共通しているのは、本来は民族舞踏ではあるもので、のちに舞踏晩餐会で人気を博したという点があげられる。

この頃はまだ男女が手を取り合って踊るという感覚は、存在していなかったように見受けられ、宮廷では厳かなステップを踏み、調子を合わせるために手を触れ合って踊り、終わるとまた1組のカップルが踊りだすという繰り返しであったとされる。

その後、『ラ・ボルタ』と呼ばれる体を接触させて踊るカップルダンスが登場。この頃から、社交ダンスは徐々に貴族たちを魅了していき、ルネサンス期(14世紀~16世紀)にかけてヨーロッパ各地で大流行したとのことである。

こういったダンスは、ユダヤ・キリスト教圏には前例がなく、公序良俗に反すると、眉をひそめる人もいただろうが、ここでもダンスを禁ずることはできなかった。

プロテスタントの中でも、シェイカー教徒(非常に厳しい宗教団体で男女が別々に暮らす。踊りのときだけ共に円となり踊る)たちは、踊りを礼拝の中心においた。

また、ハシディズムは18世紀に東ヨーロッパのユダヤ教の中に起こった運動であるが、即興で踊り陶酔状態となって神を称えることを奨励した。

このようにユダヤ・キリスト教ではダンスは世俗上で多く行われていったのである。

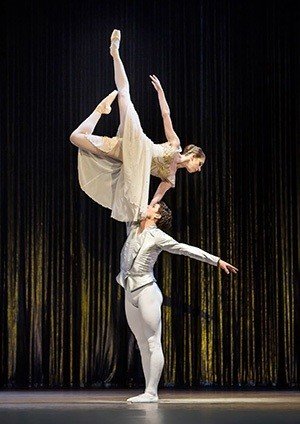

バレリーナーが軽やかにこの地上を離れ、天国に到達したい人の美的肉体の理想とされる所以。また天使のような存在と見られることに起因する白く柔らかな衣装をまとった裸足のバレリーナーの存在、

これらは人々を天国ではなく、美という快楽の世界へ誘い込むものなのかもしれない。