ビジネスチャンスかもしれない規制改革の動向

本記事は、特に新規事業案を模索・検討されている方に向けてビジネスチャンスに繋がりうる3つの法改正/規制改革の情報をお届けします✨

政府により数年以内に改正が進められる可能性が高いものを中心に、市場の変化が起こりうるものを選びました。

様々な業界の動向を早く掴みたい方は、ぜひチェックしてください!

はじめに

具体に入る前に、そもそもなぜ法規制の改革がビジネスチャンスに繋がるのかという点から始めたいと思います。

一般的に、スタートアップの成長に重要な要素は市場、事業、経営陣の3つに大別されます。中でも、市場という観点にはその企業がどの市場を対象とするのか、そしてなぜその市場に今参入するのかという論点が存在します。

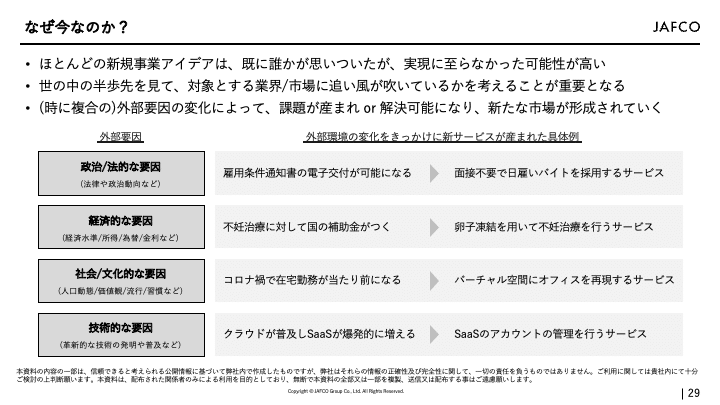

スタートアップが市場に新たに参入して成功をおさめるには、そのタイミングが適切であるといえる何らかの好条件が必要となります。その好条件は以下の4つ、政治/法、経済、社会/文化、技術のうちいずれかまたは複数によって生じます。

今回の記事では、中でも政治/法的な要因に注目し、今後どのような法や規制の変化が起こるのか、内閣府および各省庁にて検討されている3つの規制改革の論点を紹介します。新規事業案の一助になることを目指して、あわせてどういったスタートアップが生じうるのかを考察してまいります。

医療業界

トピック:医療データの二次活用拡大

医療データの二次利用関連サービス国内市場

2023年:178億円見込み

2025年:249億円見込み

https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23134&la=ja

改正内容

昨年、政府の規制改革推進会議は、医療データを連結して匿名化したうえで、創薬などに使える仕組み作りの検討を厚労省に求めました。医療データの1次利用、2次利用ともに個人を特定できないなどの条件のもとオプトアウト(患者本人等の同意が無し)でデータの利活用を認める法整備と基盤構築が進められています。

「1次利用」:実臨床で医療従事者が医療データを利用

「2次利用」:医療機関、製薬企業、医療機器メーカーなどが医学研究、創薬研究等で利用

日経クロステック 「同意なし」で利用できる医療データ拡大へ、目的制限などで保護する政府の新制度(2024年4月19日時点)を基に筆者作成

背景

・日本は欧米と比較して医学研究や創薬、医療機器開発のために必要な医療データの活用が不足している

・その傍ら、医療データ活用に先進的に取り組んでいたイスラエルがコロナ禍にワクチンの効果の分析結果を世界でいち早く公開し成果を残す

・学術界、産業界両方から医療データの利活用促進を求める声がさらに高まる

・データの利活用に対して課題となるのが、個人情報保護法によるオプトインの原則(治療に関係のない外部のものが医療データを使う際は本人の同意が必要となる)。

・本人に後から連絡を取って同意を得るのは難しく、データ利活用が進まないため、オプトアウト容認に向けた規制改革が進められるようになる

ビジネスチャンスの可能性

新たに制定される特別法の中で、どこまでの事業者が2次利用に携わることができるかはまだ定かではありませんが、今後オプトアウトでのデータの二次利用が拡大していくことで、既存事業者の創薬、医療機器の開発が促進されるだけでなく医療データの関連事業にも広がりがみられると考えられます。

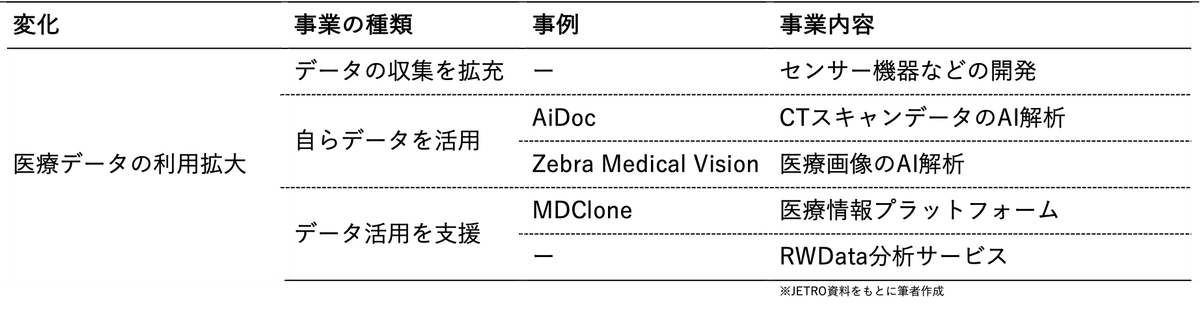

大きく分けて三種類、データの収集を拡充するための機器の開発販売を行う事業、自らがデータを活用して新たなサービスを展開する事業および他の組織のデータ活用を支援する事業が想定されます。

具体的な事業内容は、すでに医療データ活用で先行しているイスラエルマーケットからヒントを得ることができるかもしれません。

下の表にイスラエルの医療スタートアップをJETROのレポートを参考にまとめてみました。

JETRO 医療データを活用するデジタルヘルスケア(イスラエル)(2024年4月19日時点)を基に筆者作成

AiDoc

Zebra Medical Vision

MDClone

医薬品業界

トピック:要指導医薬品オンライン販売解禁

国内市販薬の市場規模はおよそ1兆円弱とされる

改正内容

昨年、厚生労働省は要指導医薬品に関する案をとりまとめ、2025年以降に医薬品医療機器法の改正に向けて取り組んでいます。

医師が処方する医療用医薬品から市販薬に移行した直後の要指導医薬品は対面販売の義務を原則撤廃することを定め、ビデオ通話による服薬指導を条件としてネット販売を解禁する見込みです。

ビジネスチャンスの可能性

非対面での販売が可能な範囲が広がることで、薬のオンライン購入需要の拡大が見込まれ、オンライン薬局サービスが今後さらに拡大していくことが考えられます。オンライン薬局サービスの海外の事例としては、2018年にAmazonに買収されたPillPackやヨーロッパ大手のDocMorrisなどが挙げられます。

・DocMorris

また、医薬品販売の現場では、このほかにもデジタル化を進める動きが活発化しており、大正製薬の一般医薬品の自動販売機の実証実験などをはじめさまざまな取り組みが進められています。

厚生労働省の医薬品の販売制度に関する検討会の資料(https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423008/20210423008-2.pdf)では、医薬品販売のデジタル化に関する仕組みが大きく扱われており、今後も関連事業の参入機会の大きい分野だと考えられます。

自動車整備士業界

トピック:自動車整備士学校のオンライン授業の解禁

自動車整備士学校の国内市場規模(推定)

年間在籍者数×年間平均授業料

およそ12000人×100万円※=120億円

https://automotive.ten-navi.com/mechanic/college.php

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/230427/startup13_01.pdf

改正内容

養成施設設置基準に定められた環境下で授業を行うことが原則となっている自動車整備士学校は、現状資格取得の要件として100%近い出席率が求められています(一部コロナ対応の特例あり)。規制改革では、この取得要件を広げ、オンラインでの受講を解禁する流れが進んでいます。

背景

・日本における自動車整備士の慢性的な不足(有効求人倍率が膨らんでいる)

読売新聞 2022年2月2日「少子化・油まみれの労働環境敬遠、自動車整備士不足が深刻…有効求人倍率は4・58倍」

・企業側は整備士要因の採用意思があるが、大学進学率と反比例して整備専門学校への入学者数は減少 ・整備士の不足により招かれる不正車検などを危惧する政府が、政府が人材の確保に取り組み始める ・より幅広い人材に間口を広げ人材の確保を行うべく、実習科目の一部や学科授業のオンライン化が検討され始める

ビジネスチャンスの可能性

今後、オンライン化が解禁された際には、直近では自動車整備専門学校からLMS(学習管理システム)需要が高まる可能性があります。

また、将来的にはオンライン授業の適用範囲の拡大、学習効率の向上による、VRデバイスを活用した教育事業の参入が予想されます。

似た事例として、ヨーロッパの企業では溶接技術者の教育のためにVRデバイスを提供しているところもあるようです。

おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました。

今後も引き続きスタートアップに関する様々な情報を発信して参ります。よろしければぜひ、noteやXアカウントのフォローをお願いいたします!

◼️Xアカウントフォローのお願い

海外資金調達の動向など、スタートアップに携わる方・興味のある方にお役立つコンテンツを提供しています。是非こちらのリンクからフォローお願い致します!!気に入ってくれた投稿にいいねやリツイートを頂けると、非常に励みになります!

◼️参考資料

医療業界

医薬品業界

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001207000.pdf

自動車整備士業界

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/230427/startup13_01.pdf

https://souken.shingakunet.com/movie/pdf/recruit_shingakusouken_movie_081.pdf

◼️免責事項

※本記事の内容の一部は、信頼できると考えられる公開情報に基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。また、記載した見解は、必ずしも会社の立場、戦略、意見を代表するものではありません。掲載された内容によって生じた直接的、間接的な損害に対しては、責任を負いかねますので、ご了承ください。