【徹底検証】「柏レイソル 試合終盤の失点要因と対策」

【徹底検証】

「柏レイソル 試合終盤の失点要因と対策」

Ⅰ.「はじめに」

36節終了時点で残留に向けて瀬戸際の17位に位置するレイソル。

34節ゼルビア戦に始まり、延期開催分の25節レッズ戦も含めて4戦連続、後半アディショナルタイムの失点で勝ち点を落としてしまっている苦しい状況。

この4戦で落とした勝ち点は計6ポイント。タラレバを言っても仕方がないものの、仮に6ポイントを得ていれば現時点で「勝ち点46」と残留を確定できており、クラブ関係者・ファンサポーターからすれば何とも言えない心境か。

それでも自力で残留を決められる位置にいることは確かであり、残り2戦2勝を勝ち取るためにも、どうにか試合終盤の失点を無くしたいところ。

その試合終盤の失点に関してですが、実は今シーズンに限った話ではなく、昨シーズンもリーグ終盤、同じ様な現象が起こっていました。

となると、これは不運だけでは片づけられない問題が生じていると考えざるを得ず、「分析レポート」を始め、サッカー関連の記事を書かせて頂いている身としては気になる現象であり、今回、J1中断期間を利用して徹底検証してみたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告(本文は以下に続きます)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ.「失点時間帯の確認」

この章ではレイソルが2023・2024シーズンのリーグ終盤、試合終盤にどれだけ失点しているのか、改めて確認していきたいと思います。

まず「リーグ終盤」の定義に関してはここでは「ラスト5節」と定めたいと思います。

但し、ラスト5節の間に延期開催分が実施されているシーズンは「ラスト5節+延期開催分」のデータを扱うことと致します。

次に「試合終盤」の定義に関しては後半の残り半分、つまり「68分以降」(小数点以下は四捨五入)とさせて頂きます。

それでは早速、2023・2024シーズンのラスト5節の失点時間帯を確認してみたいと思います。

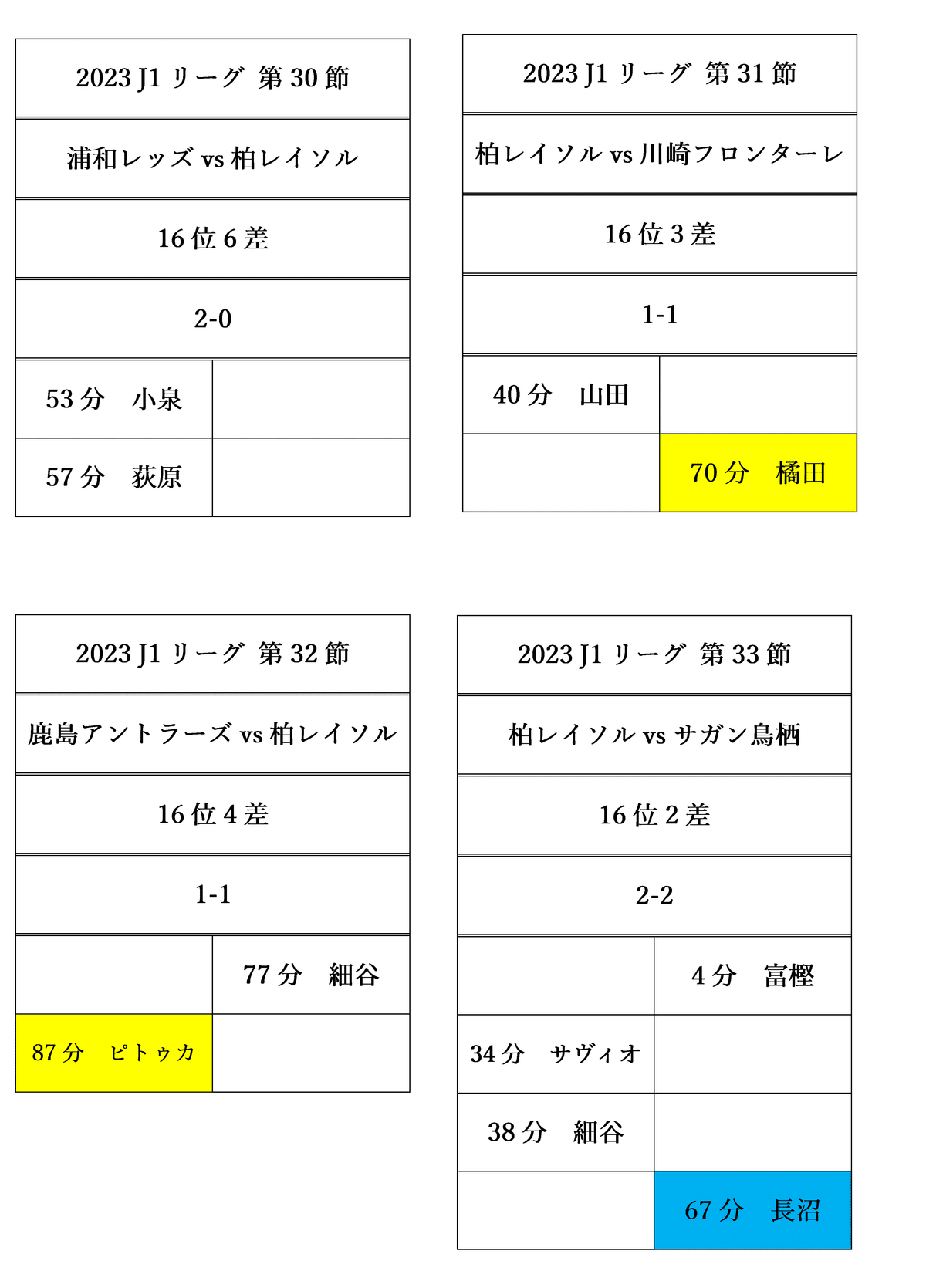

※ 順位末尾の数字は降格圏最上位クラブとの勝ち点差(試合開始前)

上掲の表から、ここ2シーズン、レイソルがリーグ終盤の試合終盤に多くの失点(9試合12失点/試合終盤7失点)を喫していることが確認できます。

実に9試合中7試合で試合終盤に失点しており、その内5試合で「勝ち点2」を、2試合で「勝ち点1」を逃しています。

ちなみに、昨シーズンのサガン戦の2失点目は「試合終盤の設定68分の1分前」に起こっています。どこかで線引きが必要である以上、今回はデータに含んでおりませんが、仮にこの試合も含めて考えると、10割に近い割合でリーグ終盤の試合終盤に失点していることとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅲ.「試合終盤 失点内容の確認・検証」

時系列順に簡単に失点内容を書き出してみると上記の通りとなります。

ここから見えてくることとして……

・クロスからの失点(FK含む)が6失点

・サイドからの失点(FK含む)が7失点

・セットプレー関連(PK含む)が5失点

今シーズンに限ると……

・サイド突破(パスワーク)からの失点が3失点

他にも色々と見方はありますが、特に気掛かりな点としては上記の4点となるかと思います。また、7失点中6失点(23フロンターレ戦以外)は全て「レイソルの右サイド」からの失点となっており、定かではありませんが、意図的に狙われている可能性はあるかと思います。

特に今シーズンに限れば、4失点中3失点(アビスパ戦以外)は右サイドをパスワークで崩されており、これはいよいよ無視できない事実と言えるかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告(本文は以下に続きます)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅳ.「試合終盤の失点対策」

対策① 右サイドの守備(ダブルボランチの間とライン間)

これだけ「右サイドからの失点」「クロスからの失点」が多いことを考えると、右サイドの守備を見直すことが重要であることは言うまでもないと思います。

ただ、僕も90分を通してレイソルの全ての試合を観ているわけではないので、偉そうなことは言えないのですが、(今シーズンの試合終盤の)失点シーンを検証した限りでは「ダブルボランチの間」「ライン間でボールを受けた選手への視線の集中」の2点を狙われている様に見受けられました。

図Ⅰは34節ゼルビア・25節レッズ・36節アルビレックス戦の失点要因をまとめたイメージ図となります。

問題点としては……

① CFのプレスにおけるパスコースの限定が甘い

② ダブルボランチの間が開き過ぎている

③ ライン間(楕円の中)でボールを受けた相手選手に対して、周囲の選手の視線と身体の向きが集中してしまっている(取り囲む様な形)

解決策としては……

① 背中で守備をしながら縦パスを差し込ませない

② 非ボールサイドのSHが中に絞り、ダブルボランチと3枚で壁を形成して間を狭める

③ ライン間でボールを受けた相手選手へのプレスはCB・ボランチが担当。SB・SHは本来の自分のマーカーを見落とさない様、身体を外向きに変え、ボールとマーカーを同一視野に入れる

まず①に関しては、60分~80分頃にCFを1枚ないし2枚代えることが多いので、交代で入ったフレッシュなCFの選手には、正確なプレスでパスコースを限定してもらう必要があります。ここで遮断できていれば、②・③まで事は進まないわけであり、そういった意味でも非常に重要な任務と言えるかと思います。

②に関しては、ダブルボランチ2枚の壁の場合、間を意識し過ぎると逆に外を使われてしまうので、非ボールサイドのSHを絞らせて3枚で対応することが望ましいかと思います。

③に関しては、ライン間でボールを受けた選手を取り囲む様にした挙句、ボールを奪えず、サイドへと展開され、後手を踏んでクロスを上げられてしまうシーンが続いているため、役割分担と身体の向きの徹底が必要であると考えられます。

対策② 試合の終わらせ方

まず、試合終盤において「リードしている」「同点」「リードされている」の3つの状況における、チームとしての基本姿勢を予め決めておく必要があります。

特に「リードしている」「同点」の状況に関しては「攻めるのか守るのか」意思統一をしておかなければ、そのズレが致命的なミスへと繋がり兼ねません。

また、台所事情もあるかとは思いますが、試合終盤の選手交代に関して「攻めるのか守るのか」分かり難い交代が幾つか見受けられたため、唯でさえ難しい精神状態にある選手を混乱させないためにも、やはり、基本姿勢を決めておくことは大事かと思います。

具体例を挙げれば、34節のゼルビア戦において「79分1-0リード」の時点でフロート・島村・熊坂選手を投入しているのですが、仮にチームとしての基本姿勢が決まっていなかった場合、ピッチ内の選手は混乱したのではないでしょうか。

その後、訪れた自陣ゴール前からのFKのシーンでは、端から見れば「フロート選手に競ってもらい、流れたボールを敵陣の角でキープ」という狙いで良かったと思いますが、何故か細谷選手が競っていたり、変にボールを繋ごうとしてロストしたりと、ちぐはぐに感じるプレーが散見されていました。

「右サイドの守備」「試合終盤の基本姿勢」の話を踏まえた上で、残り2試合、試合終盤「リードされている」状況に関しては、攻めることは当然として「リードしている」「同点」(勝ち点1で残留が決まる)状況では、徹底的に「ボールを自陣のゴールから遠ざけるプレー」を選択し続けることが重要であると考えています。

具体的には、アバウトなクリアボールを高さのあるフロート選手や垣田選手に競ってもらい、セカンドボールを拾って敵陣の角でボールキープ。この繰り返しがベストだと思います。

選手の精神状態やここまでの結果を考慮すると、残り2試合、何が起こるかわからない状況の中では、リスクを極限まで下げた割り切ったプレーが、最適な選択であるのではないでしょうか。

「柏レイソル 試合終盤の失点要因と対策」は以上となります。

有難うございました。

いいなと思ったら応援しよう!