10Xがネットスーパーアプリ立ち上げサービス「Stailer(ステイラー)」提供開始。日本のスーパーマーケットEC化率は1%程度

日本の食品流通関連スタートアップ「10X」が、ネットスーパー立ち上げ支援サービス「Stailer(ステイラー)」を提供開始すると発表しました。

あわせて、DCM Ventures等から3億円の資金調達も実施しています。(累計調達額:6.1億円)

10Xが食品版Shopify「Stailer」を提供開始

10X(テンエックス)は2017年に矢本真丈氏が創業し、食品流通市場のDX加速をミッションに掲げています。

(10X HP)

食品EC事業の戦略コンサルティングサービスを提供しているほか、献立・買い物アプリ「タベリー」も運営しています。

そして、今回新たにローンチしたのが、開発不要のネットスーパー立ち上げサービスです。

「Stailer(ステイラー)」はネットスーパーを立ち上げたい小売・流通事業者向けサービスで、事業運営に必要なデータベースや分析ツール、エンドユーザー向けアプリ、APIをフルセットで提供。既存の商品データを連携するだけで開発の手間なくネットスーパーを垂直立ち上げすることが可能です。

レガシーシステムにありがちな店舗や配送センターごとにサイロ化した情報を統合できること、タベリーでの知見を活かした「献立」機能などネットスーパーに最適化したアプリを提供していることが大きな特徴です。

食品小売に特化したShopifyといった感じ。

サービスWebサイトを見てみると、導入事例には「イトーヨーカドー」のロゴが。日本を代表するスーパーマーケットのEC運営をスタートアップが担っているというのですから驚きです。

日本、中国、イギリスのネットスーパー市場をざっくり概観

とはいえ、日本のネットスーパー市場は立ち上がったばかり。

件のイトーヨーカドーは20/2期ネットスーパー売上が397億円ほど。前年比で減収してしまっています。

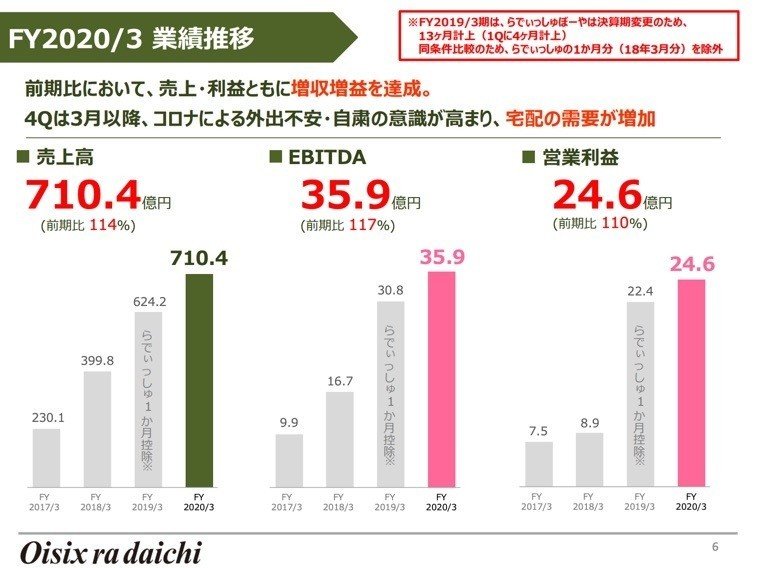

ミールキットなどを提供するオイラ大地の売上高は700億円を突破。総会員数は34万人ほど。

日本最大のスーパーチェーンであるイオンも本腰を入れ始めた段階で、ようやく日本にもネットスーパーが浸透し始めようとしているところ。

(全国スーパーマーケット協会『2020年版スーパーマーケット白書』)

日本のスーパーマーケット市場規模は約10兆円以上。2012年以降は横ばいで推移しています。

全国にスーパーマーケットは2万2,222店舗もありますが、10Xのプレスリリースによれば、ネットスーパー導入店舗はわずか3.7%(≒822店舗)。流通額規模では1%にとどまっているといいます(≒約1,000億円)。

ちなみに生協の供給高は年間3兆円規模となっており、生協の小売シェアは2.69%。ここがEC化されるだけでもかなり大きいです。

とくし丸のエントリでも取り上げたとおり、日本には高齢者を中心に食料品などの日常的な買い物が困難な状況にある「買い物弱者」が825万人も存在します。

地方インフラが弱体化する中で移動スーパーやネットスーパーの需要は高まる一方であり、10Xのサービスローンチはこれ以上ないタイミングかもしれません。

中国の生鮮食品EC市場規模https://t.co/Pw3hHliJcw

— Kohei Ando (@ando_kohei) May 14, 2020

2018年時点で1,848億元(約2.8兆円) 前年比+41.2%

2021年には4,950億元(約7.4兆円)と3年で2.7倍に拡大する見込み

日本の食品EC市場は飲料や酒も含めて1.6兆円、YoY+8.6%

EC化率2.64%と最も低い分野https://t.co/ZkXGe5W9au pic.twitter.com/zcG4VLaWes

これまで何度も取り上げていますが、世界一のEコマース大国である中国では「MissFresh」等の躍進によってネットスーパーが急速に普及しています。

イオンと提携したイギリスのネットスーパー専業「Ocado」も3月〜4月の売上が前年比+40%も増加するなど、世界的に食品ECの波がやってきています。

イギリス全体で見ると、5/16まで直近4週間の食品EC消費額は12億ポンドと前年の2倍を記録。日本円にすると約1,590億円で、日本のネットスーパー流通総額1か月分に匹敵する金額です。

食品小売市場のEC化率は13%に上昇(前年比+7pt)し、790万世帯(+65%)が利用したとのこと。イギリスが10%を超えたことを考えれば、日本のネットスーパー市場は期待しかありません。

(Shopify Q1 2020 Financial Result)

本家Shopifyも食品関連GMVは前年の2倍に増加していて、ハイネケンやゼネラル・ミルズといった巨大企業も顧客です。IRページのイメージ画像が食品関連になっており、これから伸ばしていきたいカテゴリーとも受け取れます。

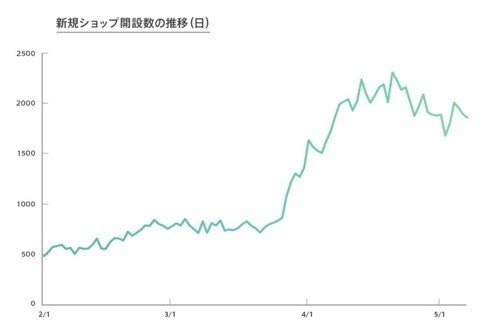

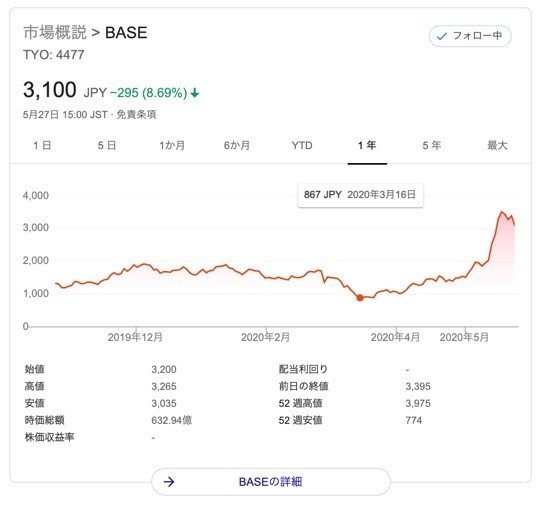

累計100万ショップを突破したBASEも食品・飲料カテゴリーのGMVが急増しており、4月は前年比1,032%を記録したそう。今後はテイクアウト注文機能等を提供する予定です。

ここ2ヶ月でShopifyの株価は約2倍(時価総額8.8兆円)、BASEの株価は約3.5倍に上昇しています(時価総額633億円)。

ライブコマース活用で生産者による食品D2Cの加速にも期待?

ちょっと別軸になりますが、最近中国ではライブコマースによる生産者支援が活発です。

中国3大ECはいずれも直近の決算発表でライブコマースの成長に言及していました。

(Alibaba March Quarter 2020 and Full Fiscal Year 2020 Results Presentation)

3月に「Taobao Live」のライブ配信で出品した事業者は前年比+88%も増えたそう。

JD.comはDAU3億人を誇る「快手(Kuaishou)」と提携し、ライブコマース事業へアクセルを踏み込みます。

アクティブ購入者数6億人を突破した拼多多も農家支援のためにライブストリーミング配信を実施し、1,100万人が視聴したとのこと。

さらにはテンセントもライブコマース市場に参入してきています。

(Tencent 2020 First Quarter Results Presentation)

テンセントはWeChat「Mini Program」に食品EC機能を追加。利用が加速し、ミニプログラムのMAUが4億人に増加しました。

こうした中国テック企業のライブコマースによる生産者支援は世界各国で注目を集めており、MIT Technology Reviewでも取り上げられています。

ここで、日本でも同様の施策を期待したいなと思ったのが「農業総合研究所」です。

(農業総合研究所 2020年8月期 第2四半期決算説明資料)

農業総合研究所は生産者と店舗のマッチング・プラットフォームを展開しています。また、流通管理アプリ「農直-のうちょく」も提供し、ユーザーと生産者を直接つないでいます。

登録生産者数は8,850名(全国登録率0.4%)、「農家の直売所」導入店舗数は1,536店舗と導入産地33都道府県に拡大しました。

既存の農協流通や直売の中間に位置し、生産者の手取りを最大化しながら消費者が低価格で商品を購入できるような、農産物流通改革を推進しています。

四半期GMVは約25億円で、年間100億円規模。生産者ネットワークを持つ彼らがライブコマースなどを活用したりすると、日本の食品流通市場はさらに面白くなっていくのかなと思いました。

だいぶ脱線してしまいましたが、ニュースの数で見ても食品ECはいま最も熱い領域なのかなと。今後も自然とチェックしていくことになりそうです。