Y Combinatorのプログラムに参加してきた[後編]

初めまして! Godship, Inc. Founder/CEOのJackです。現在、eコマース分野のDisruptive スタートアップをアメリカで立ち上げています。

今回は前回の続きになります。内容はもう忘れかけているのですが、頑張って思い出しながら書こうと思います。

3.Garry Tan × Jared Friedman × Harj Taggar × Diana Hu

YCのパートナーは全員YCファウンダーなので、彼ら自身のスタートアップについて語っていた。

San Francisco is back!

ハイテク時代のスタートアップ・・・

近年凄まじいスピードで技術が進歩している。あまりに速いので、誰も技術の先端に居続けることはできない。よって学生にとっては、数ヶ月勉強すると業界の最先端に行けることができるのでチャンス。特にAIをレバレッジさせることでなんでも出来、難易度が下がっている。Facebookが始まった20年前とは全然状況が違う。

4.Dalton Caldwell × Michael Seibel

彼らのYouTubeなどでいつも言っている事や、YCを目指したことのある人であれば一回は聞いたことのあるアドバイスが多かった。

幻のタイミング・・・

あなたが信じている、いつか来るはずのスタートアップを始めるのに完璧なタイミングなど来ない。待つのが長ければ長いほど、人生で他の出来事が起きたり、始めない理由が見つかるのでどんどん始めるのが難しくなっていく。人生とは幸運や予期せぬ出来事(セレンディピティ)を受け入れることである。よく知った状態になるまで待つな。99%のことはスタートしてから学ぶ。

正しい共同創業者を見つける・・・

スタートアップが失敗する原因で一番多いのは共同創業者間の問題だ、競合に潰されることでは無い。なので正しい共同創業者を見つける必要がある。あなたの周りにいる人の中で最も賢い人、または一緒に働きたい人を説得しよう。友達も口説けないのに顧客をどうやって口説くんだ?学生であれば大学、そうでなければ現在または過去の職場にいた人を全員振り返ろう。あなたにフェイスツーフェイスで正直にNoと言ってくれる友達が良い。共同創業するためだけに集まると結局トラブルが起こる。理想はその人を前からよく知っていることだ。最初にその人を見つけ、それからアイデアを見つけよう。

5.Dalton Caldwell × Sam Altman

颯爽と現れ颯爽と帰っていった。アイデアを書き出してみて、そのアイデアがなぜ他より良いのか自分に問いかけるんだ。- Sam Altman

自分を信じろ・・・

学び続け、信頼を築こう。市場があなたのアイデアを評価し、信頼を築くには時間がかかるかもしれないが、ポジティブなフィードバックとスタートアップがうまくいくというあなた自身の楽観的な見通しが少しでもある限り、最終的にはうまくいく。

強い信念・・・

承認を求めるのではなく、強い信念を持ち、物事を作り上げよう。楽しいサイドプロジェクトを作ることは、華やかな履歴書よりも大きな影響を与えることができる。楽しみながら物を作る習慣を身につけ、それネットに公開し、それを振り返ろう。

何でも許容せよ・・・

スタートアップとは即興とトライアンドエラーだ。何が起こるか分からない。今日なんか雨が降ったり、隣の会場でフェスティバルをやっていてうるさいことなど全く予測できなかったよ。どんな困難も成功までの過程も積極的に受け入れよう。

ファウンダーセッション

パートナーたちのトークセッションが終わると、次は聞きたい小セッションを各自行って聞くという感じでした。このセッションはYCファウンダーが各自のトークテーマについて30分くらい話してくれました。

これはたまたま入った、スタートアップをやる前にビッグテックを経由するべきか?みたいなセッションで、「いや不要でしょ」と思いながらあんまり聞かずに休憩していました。(笑)

その後もしばらく色んな部屋を行ったり来たりしていました。

自由時間

建物散策

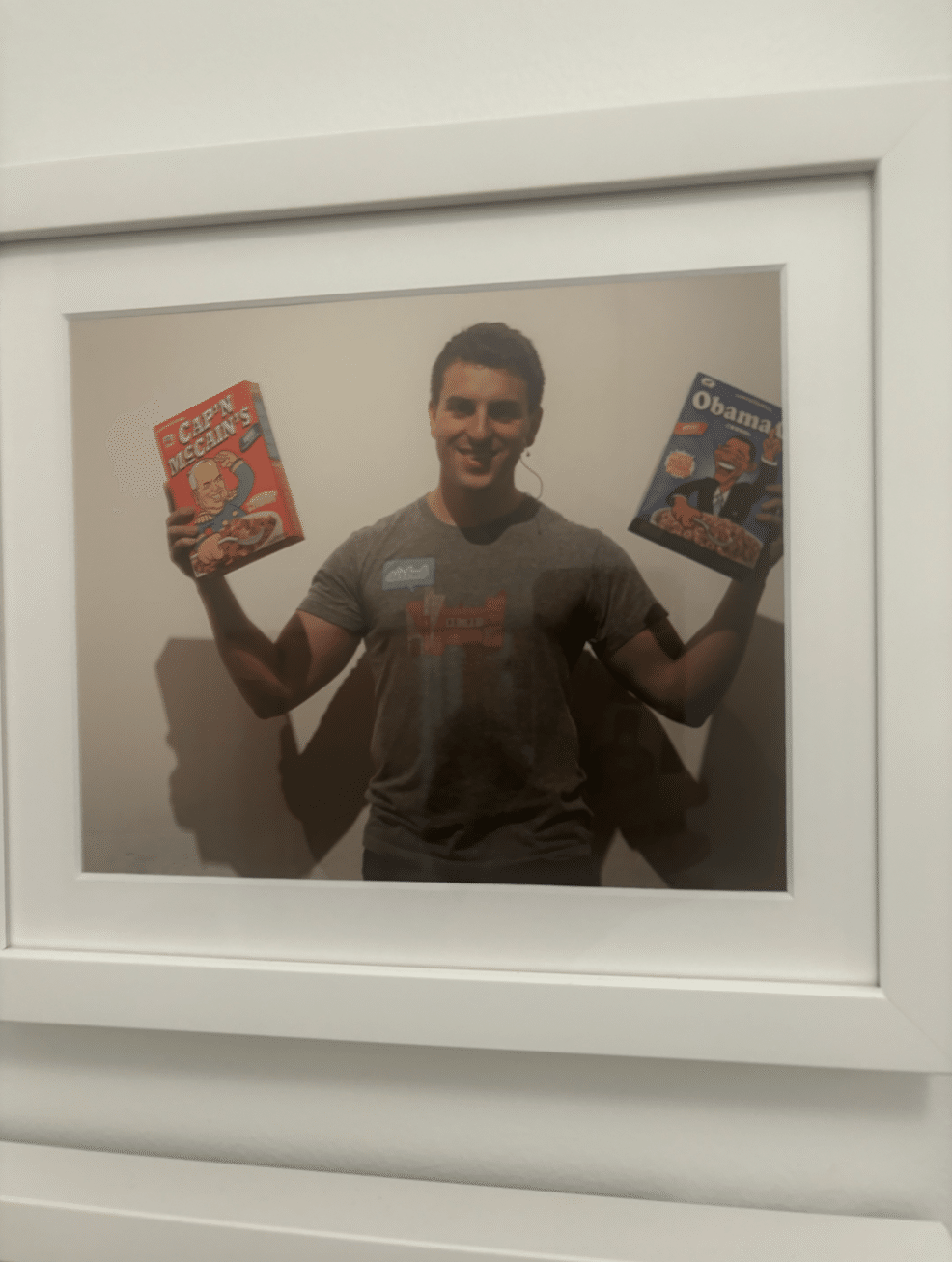

↓ギャラリーになってる廊下

ピーターティールのファンなので嬉しい!

二人とも何らかの形でエコシステムに関与しているのかあ、と思った。

交流

セッションは強制ではなかったので、一応最初から最後までネットワーキングをすることは出来ました。自分は最初のビンゴの時と建物散策後にやっていました。学生が多く本当にいろんな州から来ていました。Space Xでインターンをしているよと言っていた子はクールで痺れました。パートナー達もランダムでいろんなところに立って、参加者達の質問攻めを受けていました。パートナーの中でもJared Friedmanのファン対応が特に良かったのを覚えています。Sam、PG、ギャリータンは全員2ショットを撮り損ねました笑

考察

感想

今回はあのY Combinatorのプログラムと言うことで色々と学べたのは勿論ですが、個人的には芸能人化しているパートナーなどを直接見れたり、建物を散策するなどの体験の方がバイブスを感じられたので大きかったです。刺激になりました。また行きたいと思います。

思うこと

今思っていることをランダムに書こうと思います。

How to get in

Getting into YC is easy

— 安井拓翔 (@takuto_ys) February 2, 2025

・Go to a good school in US

・Major CS

・Find a co-founder(s) in the same school

・Intern at a YC company/FAANGTM

・Have a nice idea related to AI

・Get an intro from a founder who did YC in the same school’s community

Just it!

22歳くらいまでに入るには大体この流れな気がします。基本的に一つ目を逃すと、国際〇〇オリンピックで金メダル取りました、とかでないと目立てないので外国から入るのはめちゃくちゃ難しいと思います。UKとカナダ(University of Waterlooなど)はたまにセーフ。

23歳以降の場合は、研究者か、めちゃくちゃ強いFounder Market Fitがあるか、連続起業家でないと外国から入るのは難しいと思います。連続起業家といってもピンキリなので、どれくらいの実績があると理想かを考えてみたのですが、

・ベイエリア基準でのスタートアップをやった

・ベイエリア基準でのSeries A以降まで行った

・Exit額が$100M +

とかでしょうか。

Are you technical?

基本的にCEOもtechnicalな場合がほとんどで、YCも重要視しています。それはなぜかと言うと、そもそものテック人口が多いのに加え、基本的に最初はCEOとCTOから会社が始まりますが、CEOがテックスタックを1ミリも分かりません!何も分かりません!となるとその初期にCEOはCTOにとって"お前やることなくね?"的な邪魔になり、その状態をCTOは好まず一緒に始めないからです。しかし近年AIツールの台頭でBeing a technicalのハードルもだいぶ下がり、technicalの割合は増加しています。

CSメジャーの謎

最近疑問に思ったことなのですが、ベイエリアと外国の創業者の大学での専攻を見た時に、不思議とベイエリアはCSが多いと言うことです。ベイエリアだとほぼ90%といっても過言ではないくらい多いと思います。ここで不思議になるのが、"なぜか"18歳くらいまでの時期にみんなCSメジャーに進んでいると言うことです。他にも選択肢がある中で、そのような若い年齢で"なぜか"CSを選んでいる。その時からスタートアップを立ち上げることを考えていてスタートアップ創業者にCSが多いからCSを専攻しようと考えて入った人はあんまりいないと思います。CSがいくら人気だからと言って、流石に多すぎる気がします。一方日本であれば"なぜか"みんなCSメジャーに進んでいないという逆の現象が起こっており、これはさまざまな要因が考えられますが、CSのイメージがイケてない、理系の敷居が高く文系を選びがち、CS学部がそもそも少ないゆえ倍率が高くて入れない、学部より大学で選びがち、といった感じでしょうか。

Do you really need YC?

全員YC!YC!と呪文のように連呼していて神格化していますが、本当にYCは必要でしょうか?僕の答えは、以下の条件を満たす状態であれば必要、そうでなければどっちでも良いまたは不要です。

・アメリカの会社の場合: ベイエリアまたはニューヨーク拠点である

・外国の会社の場合: 自国の巨大マーケットをディスラプトする/勝つためにアメリカの巨大資本が必要

(Zeptoが良い例)

・投資家と十分にネットワークが無い

・ディープテックなど、お金を集めるのが普通より難しい分野

・やり手の連続起業家では無い

・YC以上のアクセラに参加していない(Sequoia Arc, a16z Speedrun)

よく日本からの応募が少ない… と言うことを聞きますが、普通に売却または東証IPOを目指している日本の会社であれば別に要らないと思います。この中でも個人的には"投資家と十分にネットワークが無い"が一番大きいと思いました。ベイエリアに住んでいる感じ、投資家と繋がるのは案外難しいです。もし入ることができれば、膨大な時間を費やして基本的にはミーティングに繋がらないCold email を何百通も送らなくても、Warm introの連鎖でどんどん繋がりが増えていきそうなので、何も実績がない初期ではとても役に立つだろうと思っています。

また、たまに聞く、"会社の7%+をあげる価値があるか?"についてはシード調達以前であれば間違いなくあると思います。シード調達後は要熟考。

Do you need an accelerator?

YCやるやらない以前に、アクセラレーターは必要か?についてです。どこで見たのかは忘れたのですが、アメリカのスタートアップのうちアクセラレーター出身は20%くらいらしいです。(全員YCをやっているわけではないし、YCをやらないとスタートアップができないわけではありません!)

これが"良い"アクセラレーターのリストとしてLinkedinで流れてきたもので、よくまとまっていると思います。これに載っていないアクセラレーターはイマイチなので受かってもやる必要はないと思います。日本ではよく聞くTechstars, 500もベイエリアでは聞いたことがないので、ベイエリアのスタートアップであればやらなくて良く、それ以外のスタートアップであればやっても良いかなと思います。個人的にアクセラレーターの価値は、箔付けとコミュニティと素早くお金をもらえることだと思っています。

(最近Sequoia Arc > YC = a16z Speedrun > 他 説が自分の中にある)

"Pre"-accelerator

会社にとって最初のプログラムであるアクセラレーターの前に、Incubatorというものが存在し、とても一般的です。やってもやらなくても良いかなと思いますが、ネットワークを広げるためにも入れるなら入った方がいいと思います。これは大体Fellowshipと呼ばれる類のもので、参加者に数千ドル数万ドル程度の少額を与え、起業のアイデア探しや共同創業者探しを促すものです。そのお金は大体生活費やお小遣いに消えます。学生ファウンダーなどにはとても出身者が多いです。例えばThiel Fellow, Z Fellow, ODFなどです。(流石に受かると思っていたODFはなんと面接で落ちました!) Thiel FellowはYCよりも箔が付くと思っています。

ベイエリア vs. ニューヨーク

スタートアップはどこ拠点にするが良いのか?です。エコシステムのレベルが違いすぎて基本ベイエリア一択ですが、最近ニューヨークが少しずつ名乗りを上げてきているような気がします。どこかで資金調達した会社の数がベイエリアを上回ったみたいな話も聞きました。基本的にはフィンテック系とクリエイター系以外はベイエリアにすると良いと思います。

たまにフィンテックでもクリエイターでも無い普通のスタートアップなのにも関わらず、ベイエリアでやっていたはずなのに気づいたらニューヨークに拠点を移している人がいます。、なんだかんだ言い訳をするものの、その理由はおそらくベイエリアが人生的につまらないから人生的な刺激を求めてエコシステム的には一応セーフな大都市に逃げた、としか考えられません。(笑)(ベイエリアファウンダー目線)

YCジレンマ

これは友達と話していたことなのですが(笑)、YCを追い続けていると逆に視座が下がる、ということです。どういうことかと言うと、YCYCYC! Talk to users! Launch and iterate!を一生ループしていると、気づいたら最初に掲げていたはずの、この業界を変革する!〇〇をディスラプトして世界に大きな影響を与える!みたいなBIG VISIONを忘れると言うことです。当たり前なのですが、YCは初期の現実的なアドバイスが多いのでその分将来を見ることが自然と少なくなると言うことだと思います。孫正義みたいな感じの、志高く。大きな夢を持て。自分の将来に対するビジョン。みたいな話は気づいたら自分の中で無くなってしまっていました。なので、所詮アクセラレーターでしかないYCを過度に追い続けるのではなく、ほどほどに参考にしつつ目標はもっと高いレベルで保ち続けるのが重要だと思います。

終わり

今回はこんなところで終わりたいと思います。また次の記事で!

(Looking 4 investors. Let’s talk!)