時間ギリギリに、刀剣博物館いってみた

皆さん、はじめましてYoutubeで自由気ままにブログをあげている単位ジュールです。

このブログでは、動画での撮影が禁止されているところやふとした出来事など、動画にしにくいものを載せていきます。

さてさて、、記念すべき1つ目の記事には、東京都墨田区横網に位置する『刀剣博物館』を訪れた際の感想を紹介します!!!

*刀については全くの素人のため、意図せず不快にさせてしまうことがあるかもしれません。その点ご理解いただき、お読みいただければ幸いです。

基本情報

【刀剣博物館】

刀剣博物館では、日本の刀剣や武具の展示をはじめ、刀剣文化の保存や普及活動、特別展や講座の開催も行われています。また、周辺には江戸東京博物館(※2024年10月24日時点で長期休館中)や相撲の聖地・両国国技館もあり、観光スポットとしてもおすすめです。

アクセス:

🚋最寄り駅のJR総武線「両国駅」西口から徒歩約7分、または都営大江戸線「両国駅」から徒歩約10分。

🚗首都高速6号向島線の駒形出口から約5分、7号小松川線の錦糸町出口から約15分。*駐車スペースが限られているため、周辺の有料駐車場の利用がおすすめ

開館時間:9:30 ~ 17:00 (入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝日の場合開館、翌火曜日休館)・展示替期間・年末年始

通常展の入館料:

大人 1,000円(700円※)

会員 700円

学生(高校・大学・専門学校) 500円

中学生以下 無料

*詳しくは右下を参照に

現代刀職展

こんな時間に来るつもりはなかったんですよね。

あのですね、

着いたらもう16時だったんです。それに閉館時間が17時だったのを知らなかったんですよね。

みなさん、気を付けましょう🫠

エレベーターで3階まで上がり左のカウンターでチケットの確認をしてもらったら早速探検!

この1時間、無駄にはせぬぞ。

以下フォトギャラリー形式です。

トロフィー【高松宮記念賞】

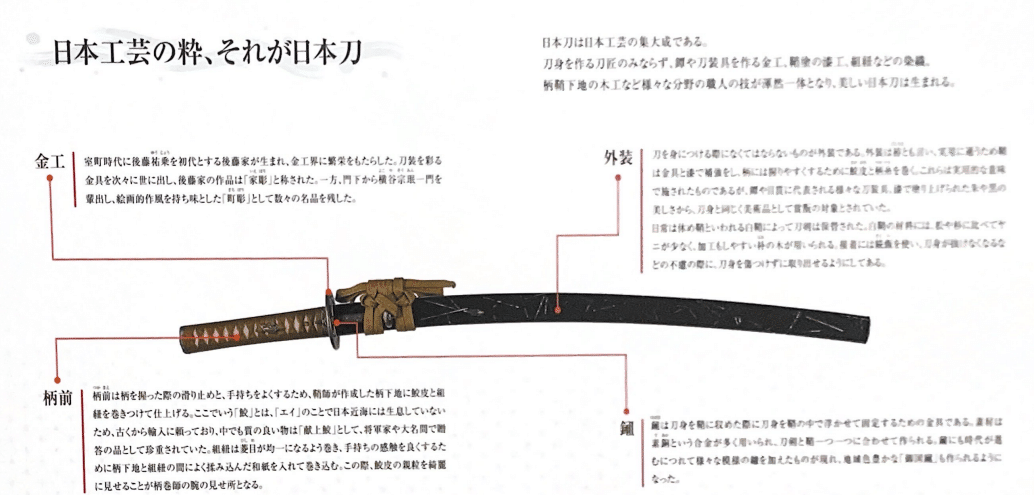

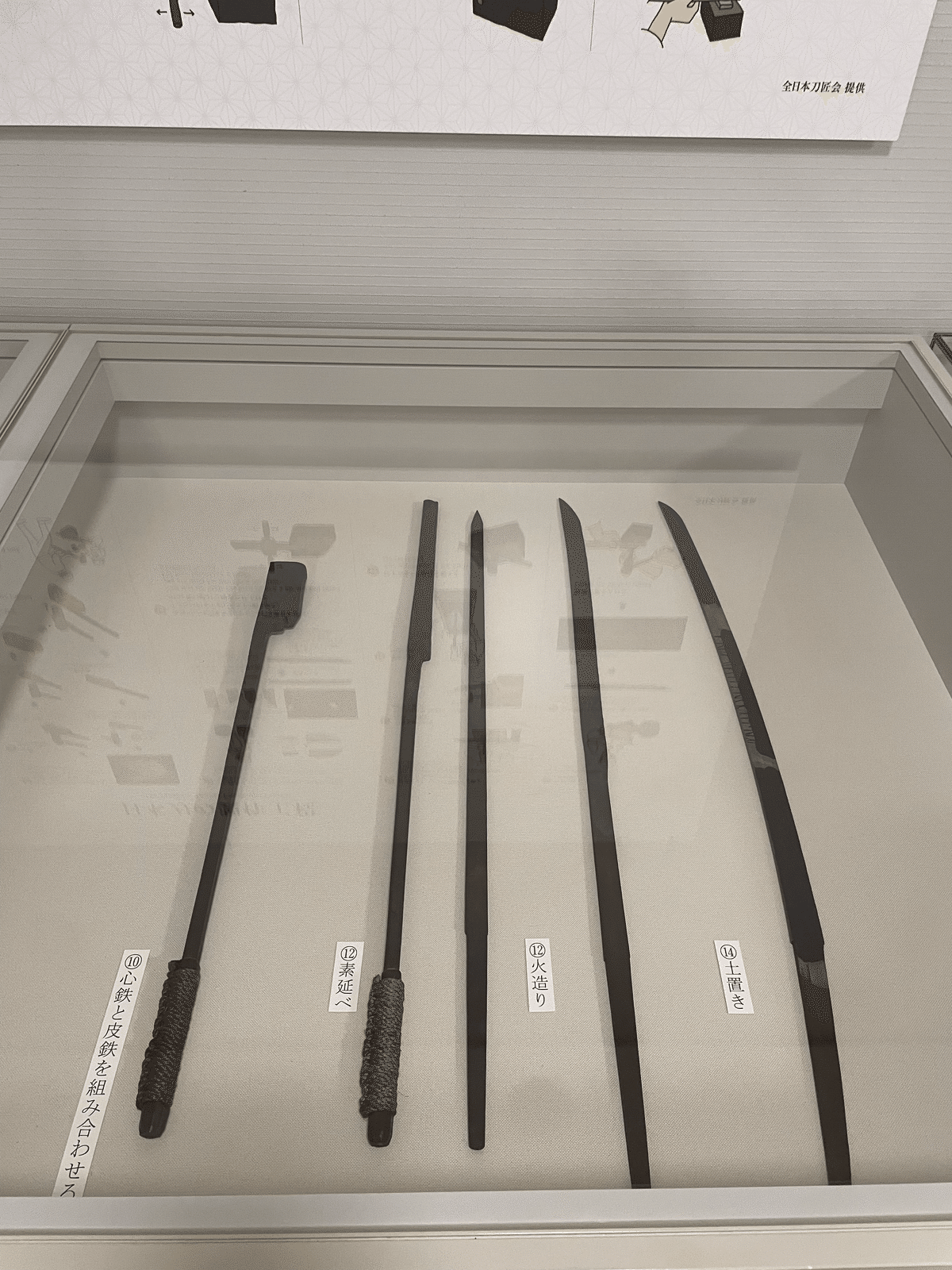

作刀の部

刀剣そのものを制作する工程。たたら製鉄で作られた玉鋼を原料とし、鍛錬・素延べ・火造り・焼入れの工程を経て一振りの刀剣が出来上がる。鉄を鍛え、刀剣の姿へ成形し、地鉄や刀文といった模様を出す作業はまさに芸術である。

日本刀の製作工程は、目次:「1階」へ移動すべし⇉

玉鋼

ところで炭治郎、君は玉鋼の違いなんてわかったのか?

研磨の部

刀銘 ○○○○

➤国と人名

無銘

➤持ち主がいないもしくは記されていない

刀銘というのは名札みたいなものなのだろうか?

刀を落とした時に届けるためか、、?

ここでも日本の得物は突きや叩きよりも『斬る』をベースとしているのがわかるなぁ、かっけぇ

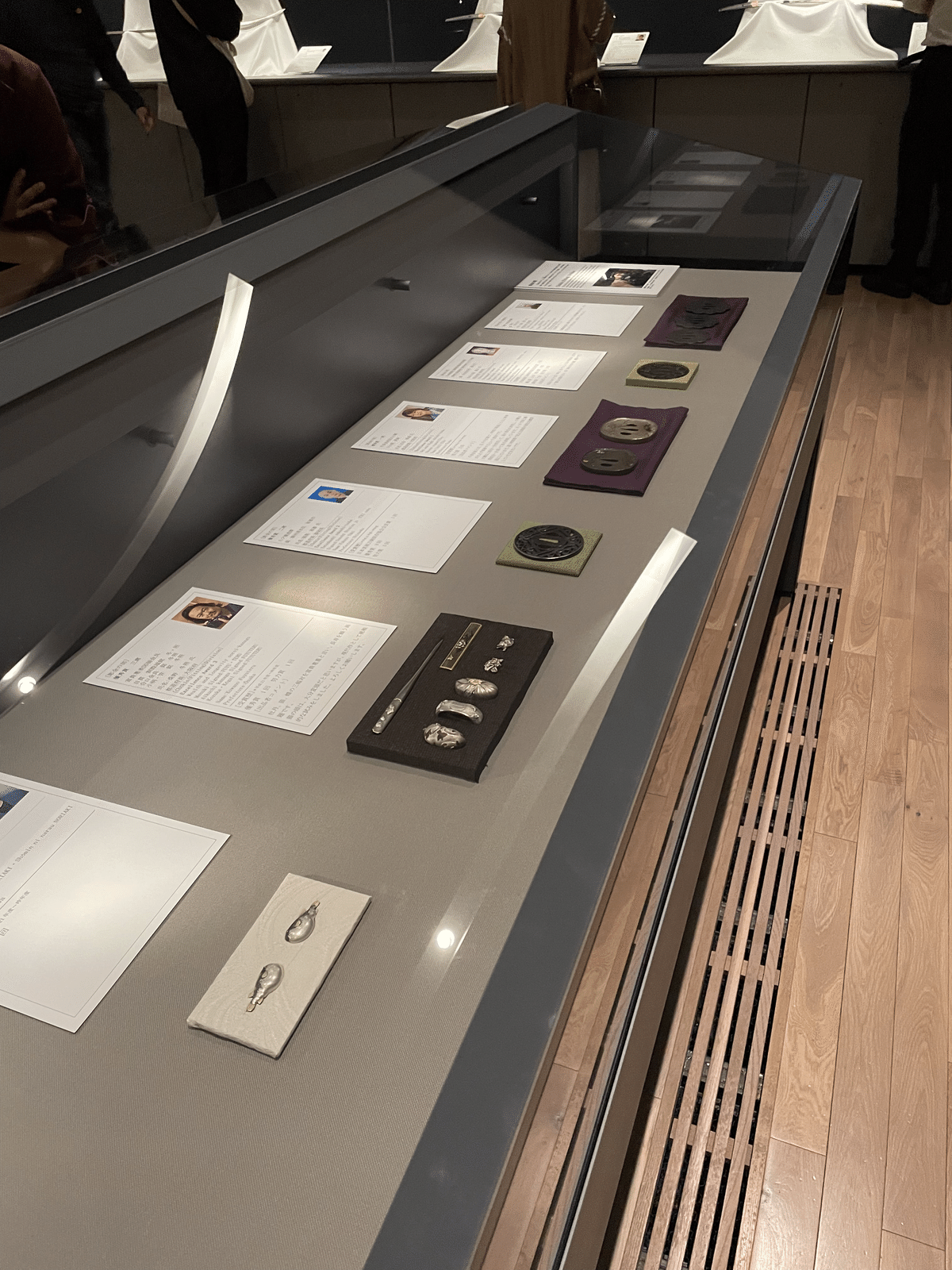

鐔

日本を象徴する二つの花を刻むってことは「日本」がテーマだったのか?

塗りつぶされていたり逆にくりぬかれたり

これって陰と陽を表している、、?

出品者コメントは専門的に感じてよくわかりませんでした。

彫金の部

刀装具の中で、主に鐔を中心とした金具の技量を審査する部門。様々な意匠の作品を、作家達はほぼ一年かけて制作し、成果を競う。小さな世界の種々の思いが詰まった作品には、まさに作家の生命が宿る。

白鞘の部

刀身を保存するための鞘を白鞘という。古くは休め鞘とも言われたが、朴の木から白鞘を作る工程を競うため、設けられた部門。表面に出ない、掻き入れという工程に職人は人一倍神経を注ぐ。

柄前の部

刀装の柄の製作工程。大きく2工程に分かれる朴の木で作成した柄木の上に鮫皮(エイの皮)を巻き、さらにその上に組紐を主に菱形に巻いて、滑り止め効果を上げ手持ちを良くする工程のこと。エイは貴重品であったため、献上鮫として大名や将軍への贈答用とされた。

これってエイの皮のなごりなのかな

自分らの財力を誇るためか?

↓↓↓

非常に硬く水に強いため、メンテナンスは特に必要なく、汚れたら固く絞った布で優しく吹き上げる位で十分です。 『牛は30年、エイは100年』と言われるくらい、強度と耐久性があると言われております

私こそ金に目がくらんだ愚か者です。💣😇

、、なのか?

有識者求む

刀身彫の部

芸術性を高めるため刀身に彫を施す工程のこと。彫の画題は信仰心に基づいた神仏の姿や名号、あるいは植物などが多い。彫師は刀身の持つ潜在的力量を引き出し、刀剣自体の荘厳さをさらに高めるために、全力を傾注する。

木肌っていうのがいまいちわからない。

もっと近くでみれば、わかるかもしれない、、にしても、見惚れる彫り物だなぁ

↪そりゃこんな存在感を放つだろうな🤔

てか仏に短刀って、、逃げ若じゃね?え、非公式グッズ、、?

屋上

一階

入口はいってすぐ右に小さな展示室があります。刀についての基本的知識+詳しい説明や分かりやすい図が展示されていました!3階の展示室よりも先にここを見学すべきでした😫

刀を制作するうえで自然も大事だったなんて、実感しがたいです、、

たたら製鉄の段階の実物が番号札とともに飾ってあります。

1キロを手に収めて思うままに振るのって意外と難しいのでは、?

もし刀をもったばかりの侍同士が戦ったら、、

時間がなかったので私は流し目でビデオを見ましたが。

今度こそ余裕をもってッッ

上映時間:50分!!

ここだけで1時間も過ごせますよ😁

以上。