漫画(VTuber)研究者の読む『青春ヘラ』Vol.7「VTuber新時代」~その③~

どうも、漫画研究者としては『ユリイカ』の2008年6月号にて商業デビューし(初期は「イズミ」名義)、後に『ユリイカ』の2018年7月号でもVTuber論を掲載させていただいている泉信行と申します。

VTuber評論を集めた同人誌である『青春ヘラ』Vol.7への反応記事としては、今回でひとまず最後となります。

イベントなどでは先月末から今月の21日にかけて頒布されていた同人誌ですが、5月24日から通販が始まっているようですので、可能なら手元に置きつつ、このブログを読んでいただければ、と思います。

前置き

これらのエントリの草稿としているのは、あくまで「研究目的のメモ」であり、建設的な批判検討が主になっています。

なので、取り上げない記事もありますし、面白かったところやいいところには逆に言及するでもない内容になると思いますが、念のためご了承下さい。

その代わりに、「VTuber研究」としてこの本を読み解こうとした場合は、漫画研究者/VTuber研究者としての専門的な注釈となりますし、併せて必読とされるべき記事となるだろうと確信しています。

奇遇にも今回は、従来の「漫画・アニメ研究」の成果を応用した論考も多く、自分は漫画論/VTuber論の両面から必要なだけの批判を行える立場だと思われるからです。

(p98~)北出栞:〈レイヤー合成〉による新たな主体性の創出

北出栞:〈レイヤー合成〉による新たな主体性の創出──〈バーチャルライバー〉原論のために

VTuberのゲーム配信を視聴する際、VTuber自身の視線は我々に向いており、ゲーム画面には向いていません。にもかかわらず、視聴者はそれを不思議がることもなくごく自然と受け入れています。それはなぜか。当然ではありながら充分に論じられてこなかった問いに立ち返り、視聴者とVTuberが共有する次元の〈レイヤー合成〉と「声」という要素を一貫して論じています。これまであまり語られてこなかった〈レイヤー〉という視点は、VTuber研究においてまさに革命的だと言えるでしょう。

最後に取り上げる北出栞氏の論考については、ピンポイントというよりも、全体に対しての批判検討を行っていく。

まず、サークル代表のペシミ氏による内容紹介を改めて見てみよう(以下敬称略)。

VTuberのゲーム配信を視聴する際、VTuber自身の視線は我々に向いており、ゲーム画面には向いていません。にもかかわらず、視聴者はそれを不思議がることもなくごく自然と受け入れています。それはなぜか。当然ではありながら充分に論じられてこなかった問いに立ち返り、

……とのことだが、本文でもそのような問題提起から始まっている。

ゲームをプレイしているVTuber本人の視線は、本来はそのゲーム画面のほうを向いているはずだ〔中略〕。しかし実際、その身体はゲーム画面ではなく、視聴者側を向いている。視聴者の視線と彼ら彼女らの視線は決して交わっていないにも関わらず、交わっているかのような錯覚のもと視聴者は配信を観続けることになる。

ゲーム実況の配信者が、カメラに対してあまり背中(後ろ頭)を向けたりしないのは、なるべく「表情」を視聴者に伝えたいからだろうが、従来の美術作品や映像作品などにおいても当然、「顔をよく見せるための構図」は重要な表現となっている。

その延長で、日本のサブカル批評の場においても、「キャラクターは私たちに目を向けているはずだが、目が合っていない」という現象がしばしば考察の対象となっていた。

例えば15年も前には、いくつかの批判的な議論を誘ったものとして美術家の黒瀬陽平によるアニメ論「キャラクターが、見ている。」があったのを思い出してもいいだろう。

黒瀬は遠近法的な空間(画面の向こうの空間に対し、鑑賞者の空間にも「カメラ位置の視点」が想定されることで互いの空間が繋がっていると仮定できるような、絵画の透視図法に近い空間表現が成り立つもの)と、遠近法的でない空間(透視図法に反した、固有の規則で画面内の奥行きが統御されているがゆえに鑑賞者との空間が画面の前後で切断されているもの)を対比させつつ、特に後者の空間で描かれたキャラクターとの「目の合わなさ」を論じている。

描かれた人物がこちらを見ている、という表現は、遠近法的空間のリアリティを強化するための常套手段ですらあった。私たちは描かれた人物と「目が合う」ことによって、その人物と同じ空間を共有しているという感覚を得るのである。それに対して、逆遠近法によって描かれた人物とは決して「目が合う」ことはない。

遠近法的な空間と、そうでない空間の対比は、北出の文章にも相似したかたちで表れている。

先ほどの「VTuberと視聴者の視線は交わっていない」とする説明の後、生身の(つまり実写カメラで顔を映した)ゲーム実況者との違いを、北出はこう説明する。

生身の人間の実況者の画面も同じではないかと思うかもしれない。ある程度はそうかもしれないが、生身の人間による実況の場合は、彼ら彼女らが生身であるがゆえに、本人が配信している部屋の存在、実空間を同時に意識させる〔中略〕。そこには離れた実空間が通信技術によって連結している、という了解がある。〔中略〕そこで起きているのはビデオ通話の延長にすぎないと言ってしまってもいいだろう。

「配信者の空間と視聴者の空間の連結性」を強調している点で、黒瀬が「その人物と同じ空間を共有している感覚を得る」と述べていた、遠近法的空間の説明と通じていると言えるだろう。

そして「空間が連結されない」という違いをもって、VTuberの鑑賞に関しては「視線は決して交わっていないにも関わらず」と断定する点でも、黒瀬の論旨と共通している。

その上で、北出は「交わっているかのような錯覚のもと視聴者は配信を観続ける」と付け加えるのだが、ここまでを読んで正直に思うのは、「錯覚を分析するなら、それは惜しいな」という感想だ。

まずひとつ、北出はおそらく、「視聴者に顔を向けたVTuber」のまなざしを「カメラ目線のアングル」だと思って単純に捉えすぎている。

しかし実際に、典型的な「ゲーム実況画面」を見ればすぐ確かめられることだが、ゲームプレイ中にVTuberが「カメラ目線」になることは基本的にない。

ゲーム実況の配信を見るだけでなく、それは自分のパソコンで配信してみるか、やってみる姿を想像してみても分かるだろう。ゲーム実況中、目の先にカメラやiPhoneがあったら単にゲームプレイの邪魔になるのだから。

顔出しのストリーマーであっても、ゲーム実況中にカメラを目線の先に置く、ということは基本しない。

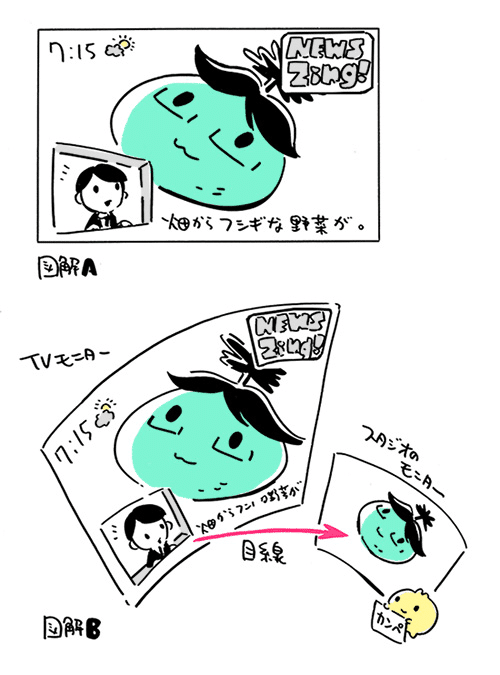

カメラに目を向けない代わりに、彼らが工夫しているのが「配信画面に映されるゲーム画面を横から眺めているという錯覚」を見る者に促すレイアウトを作ることだ。

その点では、はじめに引用したペシミによる解説にしても、ゲーム実況者に対する理解が不充分なところが指摘できる。

VTuberのゲーム配信を視聴する際、VTuber自身の視線は我々に向いており、ゲーム画面には向いていません。にもかかわらず、視聴者はそれを不思議がることもなくごく自然と受け入れています。それはなぜか。

そうではない。ゲーム実況中のVTuberの視線はゲーム画面に向いているし、視聴者には向いていない。だから不自然と感じることもない。

ゲーム実況中、VTuberが視野に入れているのは、主にゲームのメインモニターであり、チラチラと目を移す(サブモニターやスマホだと思われる)配信のチャット欄だろう。

そして、慣れたゲーム実況者ならば、体の向きに対してナナメの角度をカメラの定位置にすることを考える。

ゲーム実況中は「ナナメ45度くらいのカメラ写り」を保つようにしつつ、その45度くらいの目線が「配信画面の中央」、つまりゲーム画面に向かうようにレイアウトを設計する。

もちろん、仮にデカルト座標的な3次元空間を想像しながら配信者の視線をまっすぐ走らせたところで、その目線はあらぬ方向に飛んでいくだけで、ゲーム画面には届かない。

ただ、錯覚を利用して「ゲーム画面を見ている」のだ。例えば、よくある怪獣映画のポスターのように。

認知学的には、この錯覚は「自分が見ているものと同じものを他人も見ている」と思い込んでしまう、他者視点取得能力の未熟さとして説明される。

未成熟な視点取得というと、幼い子どもがかくれんぼをする際に、「頭を狭い穴のなかに隠せば自分の全身が見えなくなる」→「つまり周囲の人にとっても自分の全身は見えなくなる」と信じ込んでしまう、「頭隠して尻隠さず」のシチュエーションによって実証されたりもする。

かくれんぼは,言うまでもなく,遮蔽物を利用して自分の身体全体を他人の視線から覆い隠すことによって成立する。幼児は,自分から相手が見えなければ,相手からも自分が見えないと考える傾向があるので,「頭隠して尻隠さず」ということが時々起こる。

だがそれは一概にも笑い話とはならなくて、実は成人になっても、「自分から見えているポスターのゴジラ」が「ポスターのなかの登場人物」にとっても「同じように見えているだろう」、という錯覚を自動的に処理してしまうのだ。

そうした人間の錯覚は、現代のあらゆるメディアで効果的に利用されている(「うまく騙している」という意味では、「認知機能のハッキング」に近いと言える)。

NHKのひるブラのワイプは、漫画の視点演出をテレビ番組を喩えに説明するときのためにキャプチャを集めたくなる pic.twitter.com/XvHND7nChZ

— 泉信行 (@izumino) July 19, 2016

テレビの「ワイプ演出」から進化した、「ひるブラ」の小窓演出はそのなかでもインパクトがあるだろう。

この構図の面白さは、泉が漫画論のWeb連載をしていた時に、西島大介・作の図解をお願いして解説したこともあったほどだ。

漫画論として論じていることからも分かるように、これは漫画家も当たり前のように多用する効果となっている。

それは泉が「身体離脱視点」や「身体離脱ショット」などと名付けた効果の発表を行って以降、さらにそれを受けた伊藤剛、鈴木雅雄らによる論文でも指摘されてきた。

泉信行「漫画批評における、視点をめぐる諸問題」(「身体離脱視点」の初出になる、2007年のWeb論考)

伊藤剛「マンガのふたつの顔」(『日本2.0 思想地図β vol.3』収録、2012年)

鈴木雅雄「ロプロプが飛び立つ――動いてしまうイメージの歴史のために」(『マンガを「見る」という体験――フレーム、キャラクター、モダン・アート』収録、2014年)

00年代後期から10年代にかけての漫画研究において、大きな潮流の一部ともされていたテーマだったが、そうした関心が、今の「ゲーム実況者」論や、「VTuber」論において影響を残せていないというのは、分野が異なるとはいえ残念に思う。

ペシミがこれを「充分に論じられてこなかった問い」と見なしたのも、必要とされる論考が出ていなかったのは事実だろうから仕方がないと思うものの、個人的には2018年3月の時点で「アゲぽよTVの犬からVTuberを考える」ということは始めていたのであった。

【22/7】MV見ながらコメンタリー【シャンプーの匂いがした】 https://t.co/rfVj4KTQRF

— 泉信行 (@izumino) June 29, 2018

アゲぽよTV pic.twitter.com/xD9vRooB2c

この錯覚の効果は、何もVTuberのゲーム実況にかぎらず、YouTubeのサムネイルデザインなどでもそうだし、Live2Dモデルを用いたオフコラボが配信される時でも、常に利用されてきた。

コラボ相手と横一列に並ぶような画面構成では、「ナナメ前を見る」だけでは相手のほうを向いたことにはならないはずだ。それでも目を傾けた側のスペースにコラボ相手の画像を置くことで、「相手を見ている」という空間が伝わるような工夫をVTuberはしているものだ。

例えばオフコラボ中、たまたまリアルに座っている位置が入れ替わってしまったりすると、2Dモデルの目の向きも逆になってしまう。そんな時も、「逆だ、逆だ」と慌てながらOBSを操作して、自分たちを「正しい」位置関係に置き直す場面もしばしば見掛けるだろう。

つまり配信するVTuberにとっても、「立体的な視線ではなく、平面的な視線の向きによって何を見ているかを認識してしまう」という人間の認知は、誰に教わるでもなく当たり前の仕組みとして自覚されているのだと分かるはずだ。

「レイヤーの美学」について

さて、このようにしてみると北出の論考は、VTuberの実態を取りこぼした理解から始まってしまっている。

配信画面を介したVTuberという存在との「出会い」の経験は、「実空間 - 身体」モデルで考えると、奇妙な時空のねじれを伴っている。このことに改めて驚いてみることから考察を始めたい。

さらに、そうした不充分な理解から感じる「奇妙さ」を、(認知学的に解消することもなく)「自明な奇妙さ」と考えたまま進んでいくことで、その後の論理展開に齟齬は生じないのか? という懸念も指摘できるだろう。

この論の序盤で主張されている、「ぐちゃぐちゃに配信画面を合成できるライブ感が生身にないVTuberの強みなのだ」という論旨は、ぼくも同じようなことを考えるので賛成はできる。

ただ、「生身の人間」との差別化を考えすぎているからかもしれないが、ぐちゃぐちゃでマルチプレーン的なレイヤー合成を評価しつつ、遠近法的なAR合成の評価を低く見積もっている(p103~)のは首を傾げるところでもあった。

VTuberという存在はマルチプレーン的であったほうがよい、と原理化する(「中心」「基盤」といった強調語が用いられている)のは、大塚英志による「レイヤーの美学」の引用(p99以降を参照)に引っ張られすぎているようにも感じられる。

より細かなことを言うなら、「遠近法的な合成映像」というのは、生身の人間だから簡単にできるというわけでもないはずだ。「人間の体(※実写アバター)を使ったAR」よりも、「VTuberのCGモデルを使ったAR」のほうが、クオリティ次第だが重ねた時の違和感はむしろ軽減されやすいという実感もある。

そう考えてみれば、VTuberにとっては「遠近法的な合成」も、「マルチプレーン的な合成」と同じく、充分な強みのひとつでありVTuberの個性として捉えるべきではないかと思う。

〈バーチャルライバー〉論について

レイヤー合成について論じてから、終盤で展開される「バーチャルライバー」論は、現代思想の引用も入り組んでくるため、相応にややこしい。

少し長くなってしまうが、つぶさに見ていこう。

〈バーチャルライバー〉は文字通り読み解けば「バーチャルな生き方をしている人」ということになる。現代思想の文脈でしばしば言及されるように、「バーチャル」の原義は「潜在的」という意味だ。私たちも、多重化するメディア環境の中で誰もが「潜在」しながら生きている。

さて、「virtualの原義」を「潜在的」と主張する時点で異議を招きそうだが、どう思われるだろうか。

確かに、IT分野において「仮想の」(simulated)の含意が生じたのは「原義」(original meaning)ではなく転用にすぎない。だが、一般にその原義はalmostやnearly(ほぼ、近い)といった語を用いて「事実上の、実質的な」という意味なのだと解説される。多くの英語辞典でも、第一義に記載されている内容だ。

ラテン語に由来する語源的にも、「vir(男性)」から始まって、「男らしさ、勇敢さ、力、美徳、優秀さ、潜在能力、効力」などを指した「virtus」を経由している。

そこに含まれる「潜在能力」にしても、アリストテレス哲学の用語でもあるギリシャ語の「デュナミス(力、権威、可能性など)」がラテン語ではvirtusと訳された過程で膨らんだ概念であったように思われるが、意味形成のプロセスとしては、どちらも「力」こそが根幹にあったと考えられる。

現代英語で潜在能力の意味は、「virtual」よりも「potential」で説明されやすいが、「潜在された力」という(「力」を根幹とした)言葉ではなく、「潜在した」という状態や「潜在する」という行為を指したニュアンスのみを切り取る用法は、原義ではなく「派生」として捉えるべきでないだろうか。

まさしく、ベルクソンやドゥルーズといった哲学者によって拡張されていった思想用語の「日本語訳」を、北出はさらに都合よく解釈しようとはしていないだろうか。

北出の「潜在しながら生きている」という表現は、「力を潜在させている」という、能力を秘めた(potential)ニュアンスよりもむしろ、単なる「潜る」(hide, dive)という動詞としてこの後でも用いているように見受けられるからだ。

例えばp105の「(私たちは)バーチャル=潜在的に複数のレイヤーにまたがって生きている」における「またがって」のニュアンスは、潜在ではなくむしろ「遍在する」などと書きたかったところなのではないだろうか。

そしてもちろん、virtualに遍在するという意味はなく、それは当然ドゥルーズ的でもない。

また、「現代思想の文脈で」としているのが、おそらくドゥルーズ哲学を意識しているだろうと推測できるのは、直後から引用される「分人主義」の平野啓一郎がドゥルーズを参照していた作家だから、というのが理由だが、そこはボカさず明記してもらいたいところでもあった。

おそらく、平野/ドゥルーズ的な分人の議論に対し、「環境ごとに分割される個人」というイメージよりも、「レイヤーの重なりによって個人が分割される」というイメージを加えたかったのが北出の論旨なのだと思う。

そうしたアイディアを特に否定する気はないが、それを強引にVTuber論と結び付けたいがために、「VTuberはレイヤーの重なりこそがその中心である」といった中盤での結論や、「バーチャルという語を“またがって潜在する”という意味で用いる」という牽強付会が編み出されている印象がある。

最後に、VTuberはどの場所にいるのか?

最後に付け加えなければならないと思ったのは、「VTuberの中心=レイヤーの重なり」という結論がなぜ生じたのか、という疑問についてだ。

北出はp99やp102で繰り返し、「VTuberというのは要するに画面(二次元)と声なんだ」というありがちな前提に立った考察を行っている。

いずれにせよコメントがどんな場所に送られるかというのを、私たちはうまく想像できないのだ。〔中略〕VTuberと視聴者のコミュニケーションのすべては三次元的な空間を介することなく、画面上の合成として行われるのだ。

冒頭に述べた、VTuberのゲーム実況の画面に感じる奇妙さを改めて思い出そう。視聴者の視線はVTuberの視線と決して交わらないし、コメントの送り先もうまく想像できない。

ここでの北出は、「遠近法的でない映像」にはまるで空間そのものが破綻して成立していないように語っている。

だが、中世の西洋美術史をある程度かじっていれば、線遠近法を取り入れていない絵画は「神の視点などの規則で統御された、空間を観念的に表現したもの」として理解できるはずなのだ(ちなみに前出の黒瀬も、美術家としてその前提を踏まえて論じている)。

それゆえ「中世の絵は単にヘタなわけではない」と、その歴史を解説する意義も生じるのだが、VTuberの配信画面を評する北出の「奇妙」という言葉は、そこに観念的な空間を感じることよりも「空間の存在をとにかく否定するため」の論調が強く、中世の絵画を見た現代人の言う「ヘタ」と似た含意がある。

もちろん、その奇妙さの先に「レイヤーの美学」を読み取ろうとする点では、むしろ新たな価値を見出していることが理解できるが、そう考えるために「奇妙だから、空間も想像できない」という前提を必要とするのは早計だろう。

「VTuberの存在する空間」を否定したい北出は、それゆえに「視聴者のコメントがどんな場所に送られるのか想像できない」と主張することになるが、VTuberの配信を応援するファンの実感は果たしてそうだろうか?

多くのVTuberのファンには、「画面内のCGモデル」に対してではなくて、「実質的現実で生活するVTuber」に応援の声を届けたい、という意識がはっきりとある。

それは個人ごとの意識の違いということもなく、VTuber界の文化はそうしたファン心理を常に醸成させるような仕組みを持っていることも間違いない。

その「実質的現実で生活するVTuber」という在り方について詳細に論じたのが、『ユリイカ』2018年7月号における拙論、泉信行「にじさんじ公式ライバーたちの実質的現実(バーチャルライブ)」だった。

「ファンの応援の声はどこに届くのか」という問いに応えられる部分を、そこから少し引用してみよう。

しかし、ライバーたちは「ニコニコ超会議2018」(一八年四月末開催)の際に会場の楽屋裏を訪れるし、一般客に紛れて写真を撮影し、ホテルに同泊する。

さらに公式の手続きを経由すれば、ファンはライバーたちに手紙などのプレゼントを物理的に贈ることもできる(22)。

事実、家長むぎは「差し入れでいただいたパンダのタンブラーでお茶を飲んでいる」と配信中に報告し(23)、お手紙にはお返事を送り返していると伝える(24)。

物理世界と地続きの空間に彼らは生きているのだ、という確かな実感をファンたちは抱くだろう。

これこそが、にじさんじのバーチャル世界なのだ。

こうした文化が5年以上も続いているVTuber界にいながら、「VTuberの配信でコメントしている時だけ、自分の推しがどんな空間で生活しているのかを都合よく忘れる」というファンはいない。

『ユリイカ』という先行研究に対して、北出が目を通そうとしなかったのか、読んだ上で自説からスポイルすることを選んだのかは定かでない。

映像や、目で見える姿(着ぐるみなど含む)だけがVTuberの姿ではなく、現実において「実質的に(virtual)・いる(live)」と想像することは、普通にVTuberを楽しめている一般的なファンなら別に難しくもなく、特殊なことでもないはずなのだ。

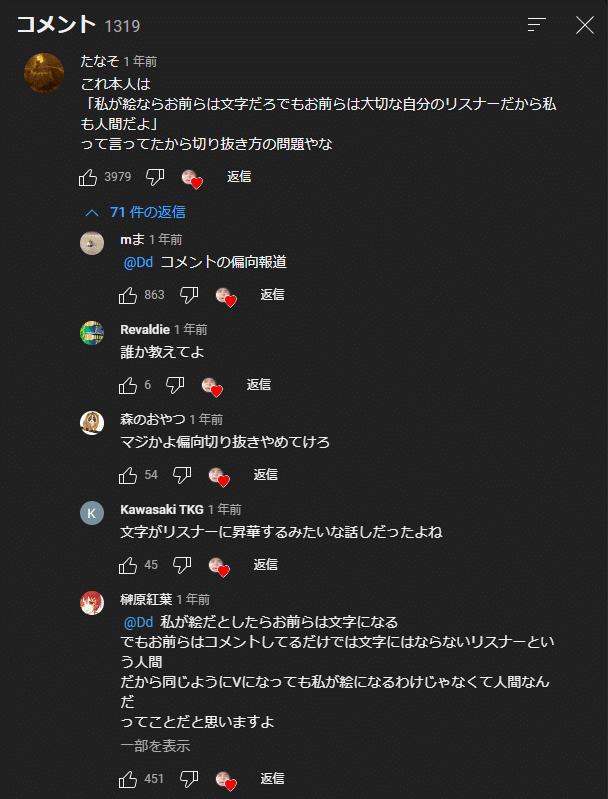

その意味で、p98-99で引用される「月ノ美兎の話題になった発言」(「てめぇらは文字(一次元)だろうがよ!」)についても、北出は自説に都合のよい範囲の理解に留めてしまっている。

あれは本来、「ツッコミ待ち」のような煽り返しであって、「リスナーもちゃんとした人間なんだからVTuberもちゃんと人間なんだぞ」と自らツッコみ直す流れを本人は演じている。

にも関わらず、キャッチーな発言だけを文字通りに受け取るファンが多かったのは災難だったと思う。

また何より、北出もp99で引用しているこの切り抜き動画だが、いわゆる「誤解を招くカットのされた切り抜き編集」……などではなくて、きちんと「自分でツッコみ直すくだり」まで動画化されていたというのが皮肉だ。

にも関わらず、「VTuberが絵なら視聴者は文字だ」という煽り部分のみが「名言」扱いされて広まったのは、無益な出来事にすぎなかったのだ。

この点は、彼女の名誉のためにもしっかりと訂正しておきたい。

そして北出は、そのような「名言」を「クリティカルな発言」(p98)と呼びつつ、「VTuberと視聴者の関係には空間がない」という自論の補強に利用しているのだった。

もっとも、本人も『星の王子さま』の思い出を語り始めるという、遠回しで微妙によく分からないフォローをしている(「人間だぞ」と明言したわけでもない)から、全て聞いていたとしても理解に差が生じるのは仕方ないかもしれない。

例えば、月ノの発言を文字通りのまま受け取って拡散などしていると、「リスナーは人間だろ。ついでにVTuberも人間だろ」という正論のツッコミを当然許すことになる。

そうした「うまく揚げ足を取ったような気分の反論」に対する、適切なリスナーの反論には見るべきものがある。

また、北出はVTuberの構成要素を「映像のレイヤー」と「声のレイヤー」のみに単純化しようとしているが、「声」ではなく「音」も視聴者は聴いているという事実を忘れている。

こういった「物理的な音響」から視聴者が思い浮かべるのは、物質としての「肉体」であり、「部屋そのもの」だろう。

もちろん、自分の目で見たことのない部屋や机(おまけにVTuberの素肌)は「想像すること」しかできない。

かと言って、「想像しかできないから空間もない」というロジックは成り立たない。

それは「素顔も自宅も見たことがないが通話はできる知人」に対して、「その人はどの空間にもいない」と考えたりはできないのと同じことだ。

さらに、「その①」のエントリのなかで、「実質的現実」論によって説明できていたことを思い出してほしい。

この「見えない身体」は、拙論の文脈を導入するなら「実質的現実の身体」と言い換えることができる。それがどのようなリアリティを持つのか、というのは感じる者の自由ではあるだろう。

現実的に捉えたい人は、自然主義的な人間の肉体を前提にイメージしてよいし、二次元オタクとしての嗜好が強ければ(あけすけに言うなら「二次元恋愛における性行為」の妄想で現れるような)二次元的身体をベースに想像してもよい。

ただ、髪や目の質感を「自然主義的に置き換えることが難しい」のが、二次元キャラクターの存在感というものだから、どうしても「髪や目の二次元らしさ」に全身も引っ張られることになるはずだ。

こうした「非現実的な声質と実質的現実の身体の合成」から生まれる身体観は、アニメキャラクターにはない、確実に言えるVTuberの特徴である。

確かに、VTuberファンの多くは「中の人」という概念をあまり好まないだろう。

だが、かと言って「VTuberファンは生身の身体性を拒絶している」と思い込むとしたら、それはむしろ「VTuberファン的でない立場から向けられる偏見」に近いとさえ言える。

実際のVTuberファンは、バーチャル界とも呼ばれる「実質的現実」で生きるVTuberの姿を好んで想像している。

それは、私たちのように「リアルな」人間に似た姿ではなく、二次元のイメージに引っ張られた「実質的現実」の姿なのだが、肌を叩けば音が鳴ったり、布団のなかでスマホをいじったり、病気に罹って配信を休んだりといった、生身の身体性を十全に備えたものだ。

また、「その②」のエントリにおいても、「実質的現実の身体」が果たす役割は論じてきた。

改めて言えるのは、VTuberにとっては「いくらでも複製される図像」であり、「作り物へと拡散していく図像」をひとつに結び付け、現実に押さえ付けているのは何よりも「肉体」である。

〔中略〕印象深い例を挙げるとするなら、VTuberの喉が「20秒以上のロングトーン」を発揮してもいいし、「50kg台の握力」を報告し続けるだけでも、その人の活動は「他の誰かに取り替え不能なもの」に近付いていく。

以上まで、全3回のエントリを通じて、いずれも「身体」の重要性を説く結果になったのは、ただ単に「実質的現実」論の論者が自分だから、……ではないと思う。

実態としてのVTuberファンが、そしてVTuber当事者たちが意識して作り上げているコミュニティに、「実質的現実への想像力」が欠かせないのは間違いがなく、むしろ、なぜその実態を無視してVTuberを論じようとできるのか、ということのほうが疑問だからなのだ。

反論が来ることを先回りして、いわゆる「例外」の話も挙げるべきかもしれない。

例えば、「実質的現実の身体性を拒絶している」VTuberの稀有な例として、『ユリイカ』の拙論では「スーパーAIであるキズナアイ」の存在を必然性をもって挙げている。

(極論だが、キズナアイに対して「布団のなかでスマホいじってるのかな」などとコメントするファンがいたら、かなりファンの資格がないと言えそうだ。)

逆に、そんなキズナアイにできなかったことを次々と実践していったことが「にじさんじ公式ライバーたちの実質的現実」を構築したのだという論旨でもあったため、「VTuber界における特例がキズナアイだった」と論じなければならないのは折り込み済みの構成でもあった。

だがそれは現時点で、「キズナアイのような例外を探すことのほうが逆に困難である」という事実になっている。そのことが、VTuberにとって実質的現実が欠かせないことの確かさを、立証しているとも考えられないだろうか。

漫画(VTuber)研究者の読む『青春ヘラ』Vol.7「VTuber新時代」~その③~