Spotify、AppleMusic、AmazonMusicの比較(音楽再生アプリとして)

サブスクで聴いているApple Music、Spotify、そしてAmazon Musicも、サブスクで配信されている音源だけでなく手持ちの音楽ファイルをアプリの中にインポートして聴くことができる。持っていないものをサブスクで配信されているものから聴きつつ、手持ちの音源もシームレスに聴けるのは便利機能のひとつでもある。今回はAmazon Music Unlimitedの評価のついでに、音楽再生アプリとして他のアプリとの比較もサクッとしてみたいと思う。

手持ちの音源ファイルをインポートする

手持ちの音源をアプリにインポートした際に、どれが手持ちでどれが配信されたものなのか、Spotifyは混ざってしまってどれがどれだかわからなくなるので一度インポートしたものを一括で削除したことがある。Twitterなどで共有しようとしても、うっかり手持ちの音源をシェアしてしまうとリンクから飛んでも詳細が見られない、音源が聴けないので共有する意味がないからだ。Apple Musicの場合はライブラリとApple Music(サブスク)に分かれているので、手持ちの音源を聴いていてTwitterなどでシェアしたい場合はタイトルの3点マークをクリックして「Apple Musicで表示」または「iTunes Storeで表示」を選んで、表示し直してから共有すればいいので使い勝手はそれほど悪くない。Amazon Musicの場合はサブスク配信でストリーミングで聴ける音源を「オンライン」、ダウンロードしたものや自前のインポートした音源を「オフライン」の音源として表示を分けてくれるので、データ通信を使いたくない時などにワンタップで切り替えられる。これはこれで使いやすい。

再生時の表示はどこのアプリも物足りない

Bandcampで購入した音源、mp3でもFLACでも、Amazon Musicアプリで再生できるんだけれども、手持ちの音源を再生するとビットレートは表示されない。現在、手持ちの音源再生用アプリとしてSONYのMusic Center、ONKYOのHF Player、NePlayer Liteを持っている。SONYのMusic CenterアプリならCD相当以上のハイレゾ音源ならHDと表示されるし、ONKYOのHF Playerアプリならビットレートも表示される。NePlayer Liteもビットレートが表示されるし、不安定なものの、解像度の低い音源をバーチャルにアップスケーリングしてハイレゾ再生してくれる機能も一応ついている(人工的なわざとらしさがデフォルメされた音っぽく耳につくので普段は使ってないけど)。Music CenterやHF Player、NePlayer Liteはハイレゾ再生を想定したアプリなので当たり前なのだけど、Amazon Musicもハイレゾ再生がウリならそこは表示してくれたらと思う。

Spotifyは元々ビットレートの表示などはない。AppleMusicも、ストリーミング配信の音源はロスレス、ハイレゾ・ロスレス、Dolby Atmosなどの表記に加えてビットレートも表示できるが、自前の音源をインポートした場合はiTunes Storeで購入したファイルであってもビットレートなどは表示されない。

SNSで共有するなら

SNSでの共有はSpotifyが圧倒的に充実していて使いやすい。TwitterやInstagramにもワンタップでサムネイル付きの共有ができるし、noteの記事に貼るのにも、AppleMusicだと30秒程度のプレビュー試聴のみになるけど、Spotifyからリンクを貼るとフル試聴出来る。20分超えの曲を貼ってもフル試聴出来た。AmazonMusicはTwitterでの共有はそれなりにサムネイルも大きく表示されて良いのだけどnoteでの貼り付けには対応してない。AppleMusicはiMessageなどAppleのデバイスと公式アプリでの使用を意識したShare Playなどの機能は充実しているし、楽曲のシェアだけでなく歌詞の引用を共有もできる。が、総合的に見るとSNSでの共有をいちばん意識しているのはSpotifyだと言える。

音楽再生アプリとしてのインターフェース

インターネット高齢化はどんどん進んでいるのに、アプリのインターフェースの簡略化は進まないどころか複雑化する一方だ。特に音楽アプリのインターフェースの複雑化は酷い。スマホ、タブレット、パソコンでそれぞれ機能や出来ることが違う上にインターフェースがガラッと違ったりして、今はついていけてるけど高齢者になった時についていける自信がない、それくらいインターフェースが違っている。iPhoneのアプリを中心に使っていると、Mac miniで開いた時に一瞬躊躇することがよくある。最近のアップデートでずいぶん改善されたけれども、たとえばAppleMusicだったら、再生中の楽曲からアーティストページへの移動が、3点マークをクリックするのか、名前をクリックするのかの違いなどが出てくると、とっさの行動が間違いがち。ここはAmazonMusic同様で、特にAmazonMusicのパソコン用デスクトップアプリはミュージック・ビデオが観られないとか空間オーディオで聴けないとか、なんでスマホよりスペックが下がるんだよと突っ込みたくなるようなシロモノなので、使い勝手も大幅に違っている。その点に於いては、いちばん違和感がないのがSpotifyで、スマホとタブレットとパソコン、どれで開いてもほぼ間違えることなく使える。Spotifyがミュージック・ビデオの配信とSpotify Hi-Fiでのハイレゾ配信があったらAppleMusicかAmazonMusicのどちらかを解約できるのにと思うくらい、Spotifyの利便性は高い。

再生時の表示

ハイレゾ再生にこだわる身としては、AmazonMusicはこの一点に於いて捨てがたい。Spotifyは元々音質は低いし、再生中の音質表示などはない。AppleMusicは音源そのもののビットレートの表示はあるものの

だけどこれはあくまでも、音源そのもののレートでしかない。再生端末や再生方法によってダウングレードされていても、音源そのもののレートが表示される。

これはiPhoneのAppleMusicからAirPlay 2を使って真空管アンプに繋いだ時のもので、AirPlay 2は48kHzがMaxで、この時の接続レートは44.1kHzだったということ。耳で気がつくレベルの差異ではないので数値で出してくれると助かる。

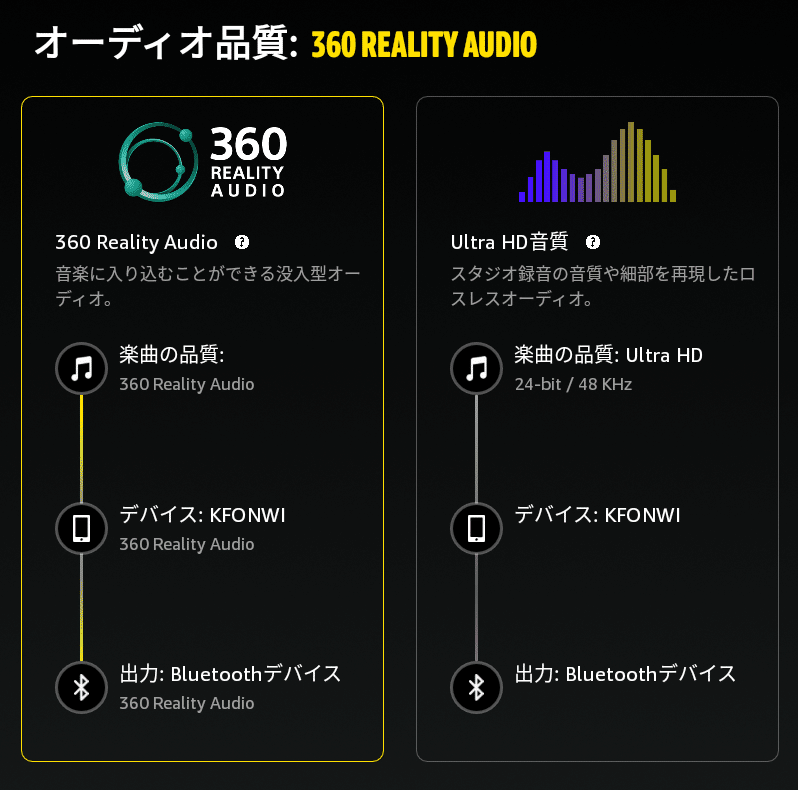

しかしAmazonMusicだったら音源の品質、端末の最高音質、実際に再生されている音質全てが表示される。

こうした正確さに関してはAmazonMusic Unlimitedの好感度ブチ上がりであり、オーディオ初心者としては新しいガジェットの買い足しの際にもとても参考になるので解約できない大きな理由の一つになっている。

AmazonMusic Unlimitedは3ヶ月無料のキャンペーンをやっているのでAmazonデバイスを持っている人は是非、試してもらいたい。

今日の1曲

いいなと思ったら応援しよう!