京都OLC50周年史

はじめに

はじめまして。京都オリエンテーリングクラブ(京都OLC)/滋賀県オリエンテーリング協会所属の出原優一と申します。

僕の所属クラブである京都OLCは今年で50周年をむかえ、明日には京都OLC50周年記念大会が開催されます。

僕は僭越ながら当大会の運営責任者をつとめさせていただくことになりましたので、みなさんがこの記事を読んでいらっしゃる頃には前日準備でバタバタしているものと思われます。

さて、50周年を記念するにあたり、ただオリエンテーリングの大会を開くだけではなく、京都OLC内外のオリエンティアに当クラブの50年の歴史を少しでも知っていただきたく、今年のオリエンティアアドベントカレンダーの枠をいただいた次第です。

以下長文になりますが、お付き合いいただければ幸いです。

1.1960年代後半~1970年代前半:京都OLC結成前夜

京都OLCの歴史を語る前に、まず京都のオリエンテーリングの歴史について記します。

1966年に東京都は高尾にて最初の徒歩OL大会が開かれて以降、日本全国津々浦々で徒歩OL大会が開催されるようになりました。

(徒歩OL大会とはなんぞやという方はこの記事をご一読ください。)

京都でも遅くとも1969年には日本YMCA同盟主催で、京都盆地を囲む山地を大山崎、山城などおおまかに4つのエリアにわけ、1年間で各エリアを1回ずつ計4回使う形で徒歩OL大会が開催されるようになりました。

なお、開催されるたびに地元有力紙の京都新聞にて事前に告知記事が掲載され、20代の社会人(特に男性)を中心に多くの参加者を集めました。

その徒歩OL大会への参加者のうち、何名かはリピーターとなり、数年もすると大会で顔なじみの集団が生まれました。その集団に向かって、当時京都府税事務所で税理士として働く傍ら、オリエンテーリングの普及活動をされていた京都比良山岳会の故八田文夫さん、さらにJOAの前身である日本オリエンテ―リング委員会を組織し、日本オリエンテーリングの父とも言える紺野晃さんがオリエンテーリングクラブをつくるように呼びかけました。

(紺野さんのご活躍についてはこの記事に詳しく記載されています。)

その呼びかけに応じた方々が集まり、1974年4月21日、京都府京都市右京区は宇和野ユースホステルにて京都初のオリエンテーリングクラブ・京都オリエンテーリングクラブ(京都OLC)が結成されました。

創設メンバーのうちの一人である林博士さんが函谷鉾を元にデザインし、

現在でも使用されています。

なお余談ですが、八田さんが開催していたオリエンテーリング教室からオリエンテーリングをはじめられた方などをメンバーとして、1985年に京都で2つ目の地域クラブとしてみやこOLCが結成されました。八田さんは京都オリエンテーリング界の父といっても過言ではないでしょう。

2.1970年代後半~1980年代:京都OLC黎明期

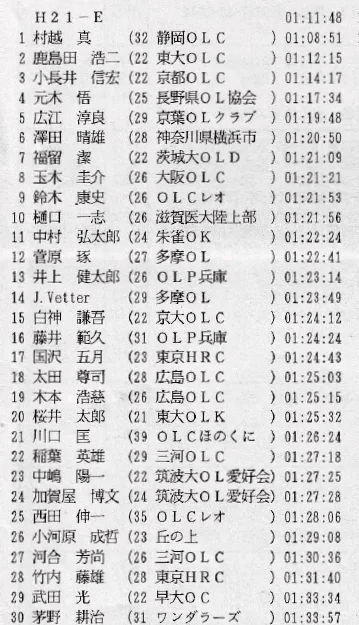

京都OLCが結成された1974年度には第一回全日本オリエンテーリング大会が東京都青梅市及び埼玉県飯能市は「七国峠 」で開催されました。京都OLCからも何名か出場し、男子最上位クラスのH21Aクラスにて、参加者259名のうち、福本滋さんが28位、太田哲男さんが34位の力走を見せます。

また、クラブ結成にあたり定められた会則の中には「オリエンテーリングの楽しさを広めるため、(オリエンテーリング大会にまとまって参加するだけでなく)自分たちでオリエンテーリング大会を運営する」といったものもあり、クラブ結成翌年の1975年には「当尾の里」(京都府木津川市の東南部)にてオリエンテーリング大会を開催します。

ただ、会計をきちんとしていなかったため、数十万の大赤字となってしまい、運営者がお金を持ち出してその赤字を補填することになったそうです。しかし、その後も第1回大会の失敗にめげずにコンスタントに大会を運営し、時にはニューマップを作製しました。

また、定例のイベントとしては月に1度、二条城の北にあった社会福祉会館で顔を合わせ、部内誌である「鉾」を印刷すると同時に、当時会員が周り持ちで担当して開催していた練習会の打ち合わせを実施していたそうです。

そんな黎明期の京都OLCを語る上で外せない人物が二人います。久保喜正さんと上杉光彌さんです。

元祖スター選手:久保喜正さん

久保さんはもともと前述の徒歩OL大会に個人で参加していましたが、京都OLC結成から少したった後に京都OLCにメンバーに勧誘されて京都OLCに加入しました。その後、京都OLCの初代会長、2代目会長が数年もたたない後に会長を辞めたため、(遅くとも)1978年には京都OLC会長の3代目会長に就任されます。その後、久保さんは京都OLCの競技面・運営面の双方においてご活躍されます。

さらに久保さんは、1977年に京都OLCの会員としてはじめてヨーロッパのオリエンテーリング大会に参加されました。

ちなみに久保さんの海外レースの話に惹かれ、さらに遠征に一緒に連れて行ってもらえそうという期待から、1978年には中学2年生ながら、ほとんどのメンバーが社会人だった当時の京都OLCに加入する方があらわれました。元JOA強化委員長で現JOAスキーオリエンテーリング委員の寺嶋一樹さんです。寺嶋さん曰く、京都OLCに加入することでオリエンテーリング大会にアクセスしやすくなった他、大会運営にも携われ、当時はいろいろと勉強になったそうです。

オリエンテーリング教師:上杉光彌さん

上杉さんは京都の進学校である洛星中・高等学校にて地理の先生をされていらっしゃいました。結婚された際に、生徒から黒板いっぱいにおめでとうのきれいな絵を描いて祝福されるなど、生徒から慕われていた方でした。

そんな上杉さんは京都OLC結成より前の1968年もしくは1969年に京都新聞に掲載された宇治でのオリエンテーリング大会参加者募集記事を読み、中学生1年生の生徒と一緒に3人のグループで参加したことをきっかけにオリエンテーリングにはまり、京都OLCの創設メンバーの1人となりました。

上杉さんはオリエンテーリングと出会った後に学校の授業でオリエンテーリングを用いた教育もとい、オリエンテーリングの普及活動を実施します。具体的には以下の通りです。

・夏休みの間、パーマネントコースを親と一緒かグループでまわり、レポートを提出したら平常点に加点

・中学1年生の地理の授業にてスコアOのプランニング、もしくは学校の裏山でオリエンテーリングを実施

※学年によって実施されたりされなかったりされたようです。

・夏休みの宿題として紙で立体地図を作製するように指示(イメージ)(直接的にはオリエンテーリングは関係ありませんが…)

さらに、上杉さんは洛星高校のオリエンテーリング同好会の顧問となられます。同好会出身者で特筆すべきは京大1979年入学の伊中禎之さん(後にOLP兵庫に所属)で、大学入学後に京大OLCを創設されます。また、同好会出身者で1982年東大入学の水嶋智さんは大学2年生時に東大OLKの会長を務められます。

一方で先述の地理の授業・課外活動を通じて、同好会外からもオリエンテーリングに興味を持ち、卒業後に京大OLCをはじめとする大学オリエンテーリングクラブに入部する方々が現れます。

優れた競技実績を残された方々だと、京大1985年入学で元WOCerの鈴木康史さん(O-Support小泉さんが管理されていらっしゃるこちらのサイトで名前を知った方もいらっしゃるのではないでしょうか)、東大1986年入学で元MTBO日本代表にして現在はJOAアンチドーピング委員をつとめていらっしゃる樋口一志さん、京大1999年入学で元WOCerの西尾信寛さんらがあげられます。

また、現在も京都にてオリエンテーリングに関わる活動を続けられていらっしゃる方々だと、阪大1992年入学で現在はみやこOLC所属の坂本正憲さん、神大1992年入学で現在みやこOLC所属の山里将史さんが挙げられます。

上杉さんはオリエンテーリング同好会の他、バドミントン部の顧問を務めていらっしゃった時期もあるのですが、坂本さんはバドミントン部に所属されていたため上杉さんと特に仲が良く、大学合格発表直後の3月に開かれた全日本オリエンテーリング大会に上杉さんに車で連れて行ってもらわれました。卒業後のアフターフォローも完ぺきですね。現在でも生徒にオリエンテーリングを用いた教育をなさられてる地理の先生もいらっしゃいますが、上杉さんはそのさきがけと言えるかもしれません。

3.1990年代:会員減少&高齢化のはじまり

1992年に、現在の京都OLC会長である小野田敦さん(金大1985年入学)が就職で京都に来られた機会に京都OLCに入会します。当時は前述した久保さんや上杉さんらのほぼ創世期から加入している50歳程度のベテランと20代後半~30代前半の若手からなるバランスの良いクラブでした。さらに翌1993年には、京大1989年入学で前年度のインカレ個人戦で準優勝した実力者である小長井信宏さんが加入します。

小長井さんは、1994年3月20日に開催された第20回全日本オリエンテーリング大会の男子選手権クラスにて見事3位入賞なさられ、さらにその1週間後に開催された京都OLC20周年大会(テレインは「七福思案処」(京都市左区、東山科)、後に「山紫水明東山」のベースになり現在は廃版)の運営の中心人物になるなど、大車輪の活躍をなされました。

しかし、同年4月には就職で京都を離れるのに併せて京都OLCを退会され、以後はほとんどオリエンテーリング界に姿を見せていません。

さらに1990年代中盤から学生及び若手大学OBの京都OLCへの加入がストップしてしまいます。この頃は、近年のように大学卒業後にオリエンテーリングを続けるために地域クラブに入ろうという人は少なく、オリエンテーリングを続けたい人は歳の近い学生OB同士で一緒に活動する傾向にありました。

また、1992年には京都に新しい地域クラブ、「朱雀OK」が誕生します。

朱雀OKは京大1988年入学の中村弘太郎さんが大学卒業後も競技に集中して取り組むクラブとして、先述の寺嶋さんや上杉さんの教え子の樋口さんと一緒に設立されました。以降朱雀OKが、関西に在住で大学クラブを離れた後も競技に真剣にとりくみたい若手大学OBの新たな受け皿となり(先述の上杉さんの教え子の西尾さんも大学卒業後に朱雀OKに加入)、そのことも京都OLCが若手大学クラブOBから敬遠される理由のひとつになります。

4.2000年代:太っ腹なおじいちゃんクラブ

2004年に京都OLCは30周年記念大会を「府民の森ひよし」(京都府船井郡日吉町(現南丹市))にて開催します。

同年に滋賀県オリエンテーリング協会傘下の大学クラブである立命館大学オリエンテーリング愛好会(ROLA)もクラブ設立30周年を迎えていたのですが、ROLAの4年生のうち何名かが当時から滋賀県オリエンテーリング協会の重鎮であった京都OLCの平島俊次さんと仲が良かったこともあり、ROLAの4年生も運営に巻き込んで、ROLAと京都OLCの30周年を記念する大会として30周年記念大会を開催します。この時に運営に協力してくれたROLA会員の何人かは大会後に京都OLCに入会したのですが、全員すぐに就職で京都を離れるなどして自然退会してしまいました。

そうしてクラブの高齢化が進行する一方で、当時の京都OLCには資金が豊富にありました。

先述した3代目会長の久保さんはトライアスロンもたしなまれており、京都トライアスロンクラブ(KTC)の会長も務められていらっしゃいました。そんな中、久保さんは、古くからのオリエンテーリングのテレインでありKTCでもトレーニングの場であった東山(大文字山)を舞台に、オリエンティアのスタート&フィニッシュ及び成績処理のノウハウとKTCのエイドステーション運営のノウハウが合わされば、どこにもないような山岳レースが開けるのではないかという、独創的な発案をなされます。そうして1994年より、京都OLCとKTCの合同で京都初のトレラン大会である東山三十六峰マウンテンマラソン(略称:東山MM、後に東山三十六峰トレイルランに改称)が始まりました。

当時はトレランという言葉はなく、山岳レースといえば東京のハセツネCUPと富士登山競走というメジャーレースくらいでローカルな山岳レースなどなかった時代でした。そのような中で、東山MMは開始から数年で1,000人規模のトレラン大会に成長し、毎年巨額の収益を京都OLCにもたらしました。

そんな中、久保さんは30 周年大会の企画時に

「このまま高齢化していくクラブが金を溜め込んでもしょうがない。もっとオリエンテーリング界のために還元しよう!」

という思いの元、大胆な提案をします。

翌2005年に日本開催が決定していたWOCの実行委員会に、30周年記念大会の収益を含むクラブの資金から百万円を寄付するというものでした。

もちろん30 周年大会の収益をWOCの支援に充てることで、「WOC2005支援事業」として30 周年大会を盛り上げる狙いもあったのですが、かなり利他的といえる行為でした。活動内容が地域クラブというより財団ですね。

(左から久保さん、JOA村越さん、WOC2005実行委 棚橋さん)

それに加え、当時百万円以上した地図調査用のGPS機材を購入し、ニューテレインである「府民の森ひよし」の地図作成に活用した後は各クラブへ格安料金にてレンタルし、関西のO-MAPの品質向上に大きく貢献しました。

京都OLCが購入する前は日本でこのGPS機材を保有していたいたのはYOME社のみでした。

GPS機材の購入に要した資金は現在においても回収できておりませんが、このGPS機材が後に京都OLCの高齢化をとめるのに一役買う?ことになります。

ちなみに東山三十六峰トレイルランは30周年記念大会前後あたりで京都OLCとKTCとの共催から京都府オリエンテーリング協会とKTCとの共催に変わり、以降永らく京都府オリエンテーリング協会の貴重な収入源となりましたが、2022年の第29回大会を最後に終了してしまいました。大会が終了した経緯はこちらに掲載されています。

5.2010年代:待望の若手 ついに入会

2009年10月、10年以上新規会員が入会しない、もしくは入会してもすぐに退会されてしまう状態だった京都OLCについに京大2004年入学の20代の若手が入会します。しかも元インカレチャンプです。どんな方だと思いますか..?

そう、現在はプロマッパーをなされているNishiPRoこと西村徳真さんです。

西村さんが当時京都OLCに入会されたきっかけについては入会から5年半後に西村さん本人が京都OLCの機関紙、「鉾」にてふりかえられています。以下にその内容を転載します。

===

当時、自分はまだ学生で、京大OLCのOBとして監督をしていた時期でした。当社会人になってもオリエンを続ける気で居て、内定先が京都勤務濃厚だったこともあり、京都の地域クラブを検討していました。そこで選んだのが京都OLCだったわけですが、その積極的な理由は、主に3つでした。

1つ目は、当時超高価だったGPSを保有していたこと。当時はアマチュアマッパーで活動していた自分。貸し出してない期間は使い放題じゃね?っていう実に打算的なことを考えてのことです。

2つ目は、 JOAのお偉いさんが複数居られたこと。つまり、平島さんと久保さんですね。オリエンの普及にも強く関与したかったため、JOAとのパイプが作れそうだったというのは大きな魅力でした。

3つ目は、久保さんのキャラクタ。当時の自分はわりに自己啓発書とかよく読んでいまして、生きる上での指針というか、そういうものを探して思いを巡らせていた時期でもありました。そんな時出会った久保さんという方は、ある意味で典型的な「幸福な生き方」をしているように思われて当時の自分にとっては強く興味を惹かれ、いろいろとお話ししたいなと思ったわけです。

===

西村さんの入会により京都OLCは高齢化による消滅の危機から脱することになります。

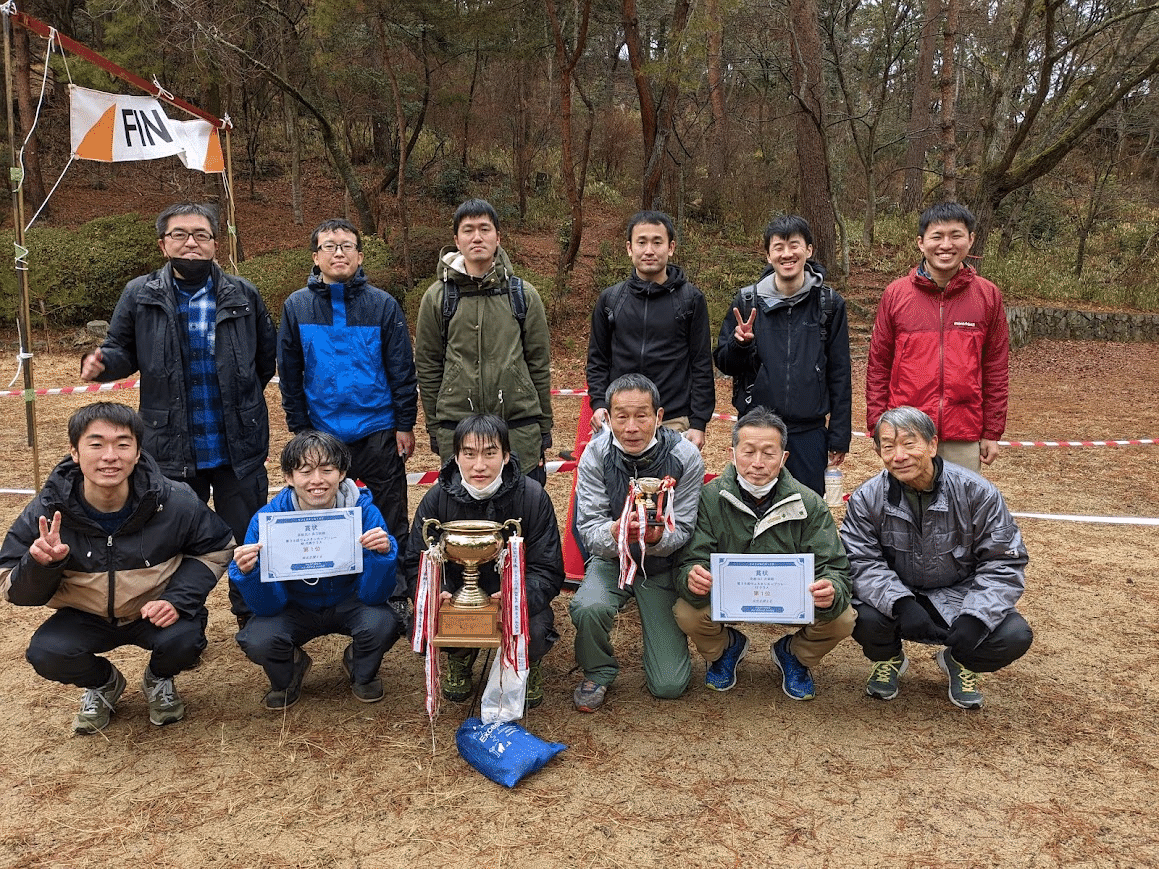

2023年のCC7では競技終了後に京都OLCの参加者と一緒に集合写真をとりました。

また、2010年頃の京都府オリエンテーリング協会の活動が京都OLCにとって追い風となります。2008 年度の全日本リレーにて隣県の大阪府が団体総合 3 位入賞を達成し、京都府チーム内に「うらやましい」との声がエリート、学生、ベテランといった様々な層からあがりました。そこで京都府オリエンテーリング協会では全日本リレーで好成績をおさめるため、学生と社会人合同の合宿、練習会、地図読み、さらに懇親会を開催するようになります。この活動によって京都府チームは2011年度に6位入賞したことを皮切りに、入賞の常連となるのですが、上記の活動がはからずも京都OLCのベテランと若手京大生との距離を近づける結果となりました。

そして2012年には京大2008年入学及び2009年入学の京大OLC OB及び京大OLCの4年生が5人ほどまとまって京都OLCに入会します。その中で中心となったのは大学3年時に京大OLCにてキャプテンを務められた京大2008年入学の福田雄希さんです。当時、関西のクラブの中で競技面の強さですと、朱雀OKの一強でしたが、西村さんたちと力をあわせて関西全体を盛り上げるようという思いから、同期や後輩に声をかけて入会されました。

そして翌2013年にはその若手も運営の中心となり、先述した「府民の森ひよし」にてクラブ設立40周年記念大会を開催しました。昼過ぎからスプリントO(パークOツアーin 関西京都大会を併設)、その後にトレイルO、さらに日没後は近畿で永らく開催されていなかったナイトOという三本立てのマルチイベントとして好評を博しました。

さらに2015年には前年度のインカレミドル・ロングを共に優勝した京大2011年入学の松下睦生さんが京都OLCに入会され、京都OLCの競技力が一気に向上します。

松下さんが京都OLCに入会された理由は以下の通りです。

・一回生のときに一番お世話になった3つ上の代の福田さんが京都OLCに入会していた。

・飲み会に参加させてもらった時の雰囲気がよかった。

・速い人が限られたクラブに集まるのはあまり面白くないと思っていたから京都OLCに入って若手が増えていって朱雀OKやOLCルーパーと勝負できるようになったらいいなと思っていた。

さらに運営経験豊富で現JOA競技委員会メンバーである田中宏明さんをはじめとする松下さんの京大同期も共に京都OLCに入会されました。さらに、京大生に歩調をあわせるように、松下さんの同期で、現在の松下さんの奥様である(旧姓)大井綾さんをはじめとする京女のOGが京都OLCに入会するようになりました。

その後、松下さんや田中さんらが入会していることを理由に2019年には京大2015年度入学の伴広輝さん、同山本明史さん、京女2015年度入学の土江千穂さんが入会、2020年には京大2016年度入学の岩井龍之介さんや小池椋介さん、さらに大学生会員として京大2018年度入学の和佐田祥太郎さんや京大2016年度入学の山根萌加さんが入会するなど京大京女OLCから若手が次々と入会するようになりました。

6.2020年代前半:会員の多様化

2010年代に京大京女OLC出身の若手オリエンティアが続々と加入し、活気を取り戻した京都OLCは2020年に関西(西日本)の歴史あるリレー大会であるウェスタンカップのMA代表クラスにて初優勝をおさめ、そのまま同大会同クラス4連覇を達成するなど、競技面で結果を出せるクラブとなりました。

さらに2020年代に入ってからは京大京女以外の大学のOB/OGも京都OLCに入会するようになりました。2021年には東大2015年入学の筆者が加入し、2022年には筑波大2016年入学の増澤すずさんさんが加入、2023年には東北大2016年入学の室谷拓治さんが入会しました。京都OLCに入った理由は人ぞれぞれですが、歳の近い知人/友人が多くいてなじみやすそうだから・既に加入している知人/友人に誘われたからというきっかけで入った人が多い傾向にあります。選手層の厚みが増した京都OLCはCC7でも2年連続で関西のクラブ内では1位になるなど競技面で躍進します。

(正直入賞したかったです。)

また2023年度には20代だけではなく30代の谷川夫妻(夫の谷川友太さんは名大2006年入学、妻の谷川理恵さんは金大2009年入学)+そのお子さんの谷川圭くん(2021年生まれ)、40代の猪飼雅さん(金大1997年入学)、60代の笹谷康之さん(筑波大1976年入学)も入会し、出身大学クラブだけでなく年齢の多様性も増していきます。

さらに今年度には4年ぶりの大学生の会員として立命館大2021年入学の知久純也さんと奈良女子大2023年入学の齋藤夢さんが入会しました。

人材が豊富に揃った一方、2020年代になっても京都OLCにはオリエンテーリングクラブとしてはひとつ物足りないところがありました。使い勝手の良いテレインの版権を持っていないことです。

一応「双ヶ丘」という立命館大学衣笠キャンパス近くにあるテレインの版権を持っているのですが、新歓体験会程度でしか使えるテレインではないです。あとは先述の「府民の森ひよし」を含め、お世辞にも良いとは言えないテレインの版権をいくつか持っている程度です…。

そんな中、50周年の折に記念大会を開催することで新しく使えるテレインを開拓しようということになり、明日ニューマップにてオリエンテーリング大会を開催する運びとなりました。

京都OLCの50年の歴史の集大成といえる大会にするべく、ベテランから若手まで力を合わせて鋭意準備してきましたので、参加される方々は是非ご期待ください!

ちなみに2~4章でふれた久保さんや上杉さんも久しぶりにオリエンテーリング会場にいらっしゃいます。

おわりに

この記事を執筆するにあたり、貴重な資料をご提供してくださった京都OLCの平島さん及び小野田会長、さらにインタビューに応じてくださったすべての方々にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

京都にある3つのオリエンテーリングクラブ(京都OLC、みやこOLC、朱雀OK)の特徴をあらわした言葉として、「伝統の京都、宴会のみやこ、競技の朱雀」という言葉がありますが、本記事から「伝統の京都」の歴史の厚みを感じ取っていただければ幸いです。

最後に5章で引用させていただいた西村さんの「鉾」の記事の続きをここに掲載します。

===

それから5年半。

使い放題だったはずのGPSは結局自分ではそれほど使う機会に恵まれず、JOAともあまりコアなつながりを持つことなく独立的に活動をし、自己啓発に関しても一つの落としどころを自分の中で見つけられて、今は、特にこれ以上幸せになりたいと思うこともなく飄々と過ごせるようになりました。そういう意味で当時の目論見とはだいぶ違ってきてしまいました。

しかしながら、当時消滅寸前だった京都OLCに、僕がそんな打算的な目論見から入ったことを皮切りに、福田の代が続き、そこからさらに多くの後輩たちが入ってきてくれたというのは嬉しい誤算です。朱雀もみやこもそれぞれ独自の色を持ったクラブですが、その中で京都OLCがきちんと存続できたということは、地域クラブの多様性を維持できたという意味で私はとても大きな意味があると思っています。

今地域クラブは全国的にその力が落ちてしまい、今後オリエン界を担い続けて行けるのか、非常に難しい局面を迎えています。(筆者注:この記事が執筆された2015年頃の地域クラブには若手大学OBOGがあまりいませんでした。)うちのクラブもまだ全く安心できる状態ではありませんが、これからの世界で地域クラブの持つ役割を何かしら示していければ良いなと考えています。

===

京都OLCを含む全ての地域クラブが、これからもそれぞれの「伝統」を積み重ねていくことで、オリエンテーリング界が多様性を持ち、益々発展していくことを願っています。

2024年12月14日(土) 出原優一