AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第5集その4『月下の墓場』

深夜の部活棟でキースと邂逅(かいこう)し、血染めのローブを身にまとったという窃盗犯の犯行が寮棟ではじめて目撃されたあの月夜の晩から数日が経っていた。その不審なローブの存在の正体は依然として知られぬまま、シーファたちは今日も捜査本部に集まっている。カステルの表情が重い。

「どうしましたの?冴えない表情をなさって?」

セラが気遣うようにしてカステルに聞いた。

「嫌な予感が当たってしまってな。」

それに応えるカステル。

「と、おっしゃいますと?」

「実はあれからブルックマンとキッスのことを調べてみたんだが…。」

「ブルックリンとキースですわね。」

「ああ、その二人だよ。それで、キッスがかのロッティ教授の遠縁であることがわかった。」

「まあ。」

カステルの言葉にセラが驚きの声を上げる。資料の整理をしていたシーファも思わずそちらを振り向いた。

「それで昨日、案の定レイ警視監に呼び出されてな。」

カステルの声が曇る。

「圧力がかかったのですわね?」

「そう。しかもご丁寧に出所はアカデミー最高評議会だそうで、これ以上彼らを追及するなら、魔法裁判所の発する令状を取れとの厳命されたよ。」

そうカステルは言った。

「ロッティ教授は、以前天使の群れの襲撃の際に身を挺してアカデミーと学徒をお守りになられた稀代の英雄ですから、その名を穢すなと、さしずめそのようなところなのかしら?」

「ご名答。」

「そうでしたの。でも、よろしいじゃありませんか。そんな小細工を弄するなんて、自分たちが関係者でございとルビふって教えているようなものですわ。むしろ証拠を押さえる手間が省けると言うものです。違いまして?」

彼らの関与について確信を強めるセラ。その黄金色の瞳が輝いている。

「さすがだな。それはそうなのだが、ただ知っての通り、最高評議会を抑えられると令状の入手が事実上不可能になる。困っているのはそこだよ、セラ。」

カステルの声には、余裕に彩られたいつもの軽やかさがない。

「レイ警視監にお願いして、教授会経由で魔法裁判所に申請なされたらよろしいのじゃなくて?」

「いや、その方法で令状が降りたとしても、追認するのは最高評議会だ。手詰まりだよ。」

カステルは下に落とした視線を上げることをしなかった。

「それもそうですわね。」

重苦しい空気が部屋の中を支配する。カステルはうつむいたまま、セラは虚空を仰ぐようにして思案を巡らせていた。

秋の陽が、ゆっくりと窓の外を赤く染め始めていた。窓の桟を通った光が床面に長い影を落としている。

「それなら、いっそこの状況を利用するというのはどうですか?」

その空気を破ったのはシーファだった。

「どういうことかね、シーファ君?」

カステルが訊ねる。

「幸いにして、捜査を打ち切れと命令されたわけではありません。トマスとキースの二人を追うなというだけです。ちょうどいい具合に、私たちの手元には『血染めのローブを着た小柄な実行犯』の確かな目撃情報があります。ですから、表向きはトマスとキース、つまり『マジカル・エンジェルス・ギーク』への疑いは晴れたということにして、その実行犯の追跡逮捕に全力挙げている体裁をとるのです。」

「それで?」

シーファの言葉に興味を示すカステル。

「私たちはその実行犯の犯行現場を押さえるのに全力を尽くします。そのときたまたま『マジカル・エンジェルス・ギーク』の関係者が捕らえられたとしても、それならば四の五の干渉を受けるいわれはなくなります。また、我々が別の人物を追っていると彼らに誤信させることによって油断を誘うこともできるかもしれません。とにかく、現行犯で取り押さえてしまえば、犯人が誰であれ事件は解決です!」

そのシーファの声には自信と力がこもっていた。

「いいぞ、シーファ君。それでいこう!」

カステルの声にもいつもの自信が戻っていた。セラの小金色の瞳ははそのやりとりに暖かい視線を送っている。

「それでは早速手配書を用意してはいかがかしら?ついでに、『マジカル・エンジェルス・ギーク』に対する謝罪文をアカデミー新聞に掲載いたしましょう。」

セラがそう言った。手を打ってそれに応じるカステル。自分の意見が二人に認められてシーファの心は高鳴っていた。

「では早速、準備をしよう。シーファ君、君は手配書の作成を。我々が追う犯人像は『血染めのローブを着た小柄な人物』だ!」

「はい。」

「それから、セラは新聞部へ出向いて謝罪広告掲載の手配を頼む。作文は私がするよ。」

「心得ましてよ。」

そういって頷きあうカステルとシーファ。捜査本部を支配していた重苦しい空気は一転軽やかになり、希望と前途の明かりを灯し始めた。早速それぞれの役割を果たし始める三人。シーファはペンをとって紙に向かい、セラはカステルが執筆した原稿を持って捜査本部を後にした。

夕日が地平線の裏側で真っ赤な残光を放ち、それを塗りこめるようにして天上から濃紺の帳が降りて来る。その境界付近で秋の星座がひとつ、またひとつとその瞬きを見せていた。開いた窓から、火照った肌を冷ますような風が吹き込んでくる。ゆっくりと月が顔をのぞかせていた。

「できました!」

しばらく黙々と作業をしていたシーファが満足の声を上げる。

「こんなものでどうでしょうか?」

そう言って、書きあがったばかりの手配書をカステルに見せた。詳細までしっかりと目配せして確認するカステル。

「上出来だよ、シーファ君。これとアカデミー新聞への謝罪広告によって、我々の目がこの人物に釘付けになっていると彼らに思いこませることができるだろう。最高評議会も我々の狙いが変わったと知れば、これ以上の不当な干渉をしてこなくなるだろうさ。お手柄だよ。」

「ありがとうございます。」

シーファの声には転がるような溌溂とした輝きが載っていた。

* * *

翌朝、手配書は学内の掲示板に一斉に張り出された。また、アカデミー新聞にも誤捜査を謝罪する『アカデミー治安維持部隊』からの正式の謝罪文が掲載された。これまで決して姿を見せることのなかった泥棒の犯人像が特定されたことに安堵の声が上がるとともに、それを警戒し恐れる不安も巻き起こって学内は騒然となった。掲示板の周りには人だかりができ、その犯人像に心当たりがあるだのないだのといった言説がそこかしこで囁かれていた。それは、高等部においても全く同様である。

「よう、セラ・ワイズマン。権力の犬もいろいろと大変だな。しかし、これで少なくとも俺やトマスへの疑いは晴れたわけだ。見事な謝罪文、感激したぜ。」

掲示板前の廊下で、セラにそんな不敵な声をかけたのはキースだった。その声に忌々しそうに対峙するセラ。

「あら、権力に尾を振るのがお上手なのはどちらかしら?私共はあなたのような尻尾は持ち合わせておりませんことよ。」

「減らず口を。とにかく今回は俺たちの勝ちのようだな。尻尾を巻いておとなしくしておくことだ」

「ですから、尻尾なんてございませんわ。」

セラも負けていない。

「ふん。どのみち、お前らにはその程度の力しかないのさ。普段どんなに威張り散らしていてもな。せいぜい頑張って、あの赤いちっこいやつを探すことだぜ。」

悪態をやめないキース。

「ご声援、感謝いたしますわ。朗報をお待ちくださいな。それでは、私はこれで。」

そう言ってセラは踵を返した。

「ちっ、いけ好かないやつだぜ。」

舌打ちしながら、キースは美しい銀髪をなびかせるその背中を見送っていた。

その日の午後もまた、シーファ、カステル、セラの三人は捜査本部に集まっている。

「細工は流々のようだな。」

コーヒーのカップを傾けながら、満足そうな声でカステルが言った。

「ええ、昼間にキースに会いましたが、圧力が奏功したと知ってご満悦の様子でしたわよ。まったく嫌味ですこと。」

セラはそのときのやり取りを思い出して辟易といった様子だ。

「しかしそれは彼らが我々の術中に嵌ったということの証でもある。そうへそを曲げるなセラ。」

「まぁ、私のへそは曲がっておりませんし、尻尾もついておりませんわ。」

調子を変えないセラをカステルが微笑みをもって見守っていた。

「さて、肝心なのはここからだ。なんとしても件の人物を発見し、現行犯で取り押さえる必要がある。」

「そうですわね。」

「そのためには、夜警を一層強化する必要があるだろう。」

「ええ、その通りですわ。」

「ついては、これまでの経緯を再度見返してみたところ、面白いことが分かったのだよ。」

「と、おっしゃいますと?」

「先日の騒ぎも含めて、窃盗が行われるのはどうやら決まって月夜の晩のようなのだ。ちょうどリャン君のときもそうだった。」

カステルは核心に迫るように言った。

「そういえばそうです!月の美しい夜に窃盗にあったと、確かにリアンもそう言っていました!」

事実を思い出して言うシーファ。

「そうだろう?そこでだ。月夜の晩には大規模に使い魔を放って、アカデミー中を監視することにした。」

「それはまたずいぶんと大がかりなことですわね。」

「ああ、だが、確実に現行犯で抑えるにはそれしかないからね。で、使い魔といえば君だよセラ。その力を存分に発揮してもらいたい。」

コーヒーカップを傾けながら、セラの黄金色の瞳を覗き込むようにしてカステルが言った。

「それはもちろんよろしくてよ。でも、毎日月夜が続いたらどうなさいますの?」

ふと訊ねるセラ。

「それはもちろん毎晩やってもらわなければならん。」

「まあ、ずいぶんと骨折りなことですわね。」

阿吽の呼吸で会話をかわすカステルとセラ。ふたりのそんな姿をシーファは羨望の眼差しで見守っていた。

「幸い、今宵も美しい月夜になりそうだ。早速だが頼りにしているぞ、セラ。」

「ええ、お引き受けいたしますわ。」

そんなやり取りを聞きながらシーファが窓の外を見やると、時刻はまだ18時をわずかに過ぎたばかりだというのに、あたりはもう真っ暗で、星々に彩られた濃紺の空にかかる薄雲の間に白光を怪しくたたえて輝く月がその顔をのぞかせていた。雲のふちが白く透け、秘密を隠すヴェールのように月光を揺らしていた。

「それでは、すまないが今日は残業だ。さっそく見回りに出るぞ。」

「了解です。」

「わかりましたわ。」

そういうと、セラは術式の詠唱を始め、100近い使い魔を窓から放った。さすがは高等部の優秀なソーサラーである。その術式行使は実に洗練されていて、まだ未熟なシーファの心を捉えて離さなかった。氷の使い魔は、光学迷彩のようにその姿をゆらゆらと闇夜に溶け込ませて、巧みに姿を隠しながら月夜に散って行った。カステルが、そのひとつひとつに『魔法の道標:Magic Beacon』を打ち込んでいる。その手際もまた見事だった。

* * *

「よし、では行こう。我々は寮棟を中心に見回りだ。」

先導するカステルに続いて、シーファとセラも寮棟に向かった。時刻は19時にさしかかっている。犯人が動き出すにはまだずいぶんと時間があった。月の位置がゆっくりと高くなっていく。

それから4時間あまり。三人は使い魔の動向をつぶさに見守りながら、寮棟の周辺をくまなく見回ったが、犯人の動きは捉えられなかった。時刻はまもなく23時になる。寮の部屋の明かりがひとつ、またひとつと消えていった。

「やはり、学徒が起きている時間には犯行に及ばないようだな。先日のことがあってから慎重になっているのかもしれん。」

中等部の寮棟を監視しながら言うカステル。

「それは十分にあり得ますわね。そうだとすれば、動きがあるのはこれからかもしれませんわ。」

それに応じるセラ。三人の顔に俄かに緊張が走る。

「うまく使い魔が犯人の姿を捉えてくれればよいのだが。」

手元の端末に表示される使い魔の痕跡を追いながらカステルが言った。

上空は風が強いのであろう。足早に雲が流れ、その間から月が白く大きな顔をのぞかせ、あたりが俄かに青白く照らし出された。秋の夜風が少女たちの美しい肌の温度を下げていく。

「冷えてきましたわね。」

「ああ。」

そういうカステルの瞳は、使い魔の位置を示す端末の表示に釘付けになっている。

再び大きな雲が月を覆い、あたりの光が俄かに失われた。音を奪うように黒い静寂があたりを包んだその時だった!

「どうやらあたりのようだ。」

カステルが見つめる端末の上の光点の一つが赤く輝いている。

「ここのすぐ裏ですわね。」

表示を覗き込んでセラが言った。

「行きましょう!」

声を殺して言うシーファの言葉にも力がこもる。その赤い光点は、中等部等の北側の2階を指し示していた。足音を殺し、呼吸の音もはばかるようにしてゆっくりとその光点の示す位置に近づく三人。シーファは手に汗がにじむのを感じていた。冷ややかな夜風が背筋をぞくぞくとさせる。

「あれだ!」

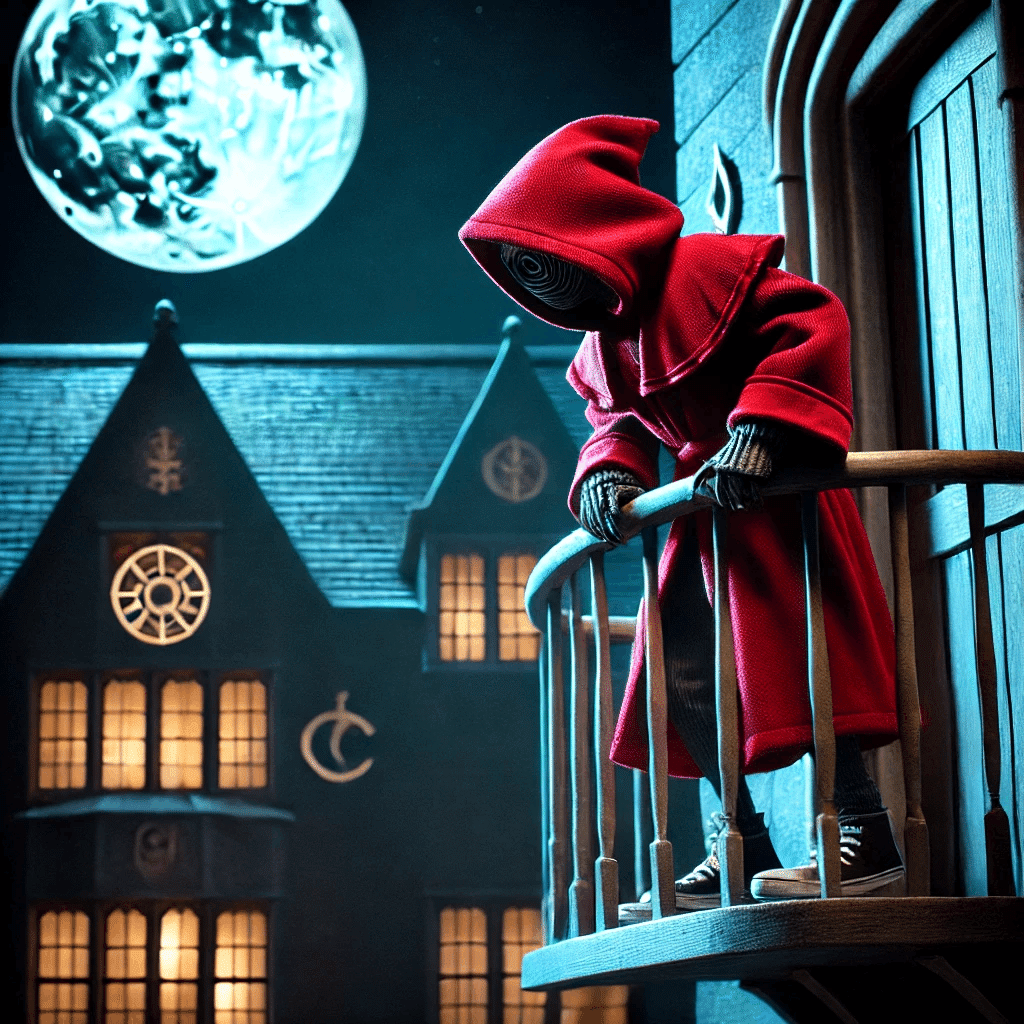

カステルに促されて上を見ると、中等部棟の2階にある部屋のベランダに赤い血染めのローブを着た小柄な人影が確かに見えた。その手には布切れのようなものが握られ、ポケットは何かで膨らんでいる。それは、いままさにベランダから下に飛び降りようとその手すりを乗り越えようとしていた。

「あそこから飛ぶつもりか!?」

カステルの声に驚きの色が載る。その人影は、ベランダの手すりを乗り越えるとそこからひらりと身を離した。刹那、その身体は1階の石畳に軽やかに着地してゲートの方に向けて一目散に駆けて行った。どうやら高所移動に便利なように虚空のブーツを身に着けているようだ。

「ずいぶんと用意のよい窃盗犯だな。」

「犯行に慣れているようですわね。嫌になりますわ。」

「追うぞ!」

「はい!」

駆けだすカステルにシーファとセラも続いた。足音に細心の注意を払いながら、その人影の後を追っていく。追っ手の気配にはまだ気づいていないようで、小柄な影は後ろを振り返ることなくゲートに向かっていった。

「シーファ君!」

カステルの意を酌んでシーファは『魔法の道標:Magic Beacon』の術式を先を行くその小さな背中に向けて繰り出した。そこに静かに魔法の道標が刻まれる。

「いいぞ!これで、奴の足取りを間違いなくつかむことができる。距離に気を付けながら後をつけよう。」

そうこうしているうちにも、人影はゲートをくぐってアカデミーの学舎からアカデミー通りへと飛び出た。それから南大通りへと進路をとる。三人はその後を一心不乱に追いかけた。

雲が上空を駆け巡るたびに、月はその顔を見え隠れさせ、景色は濃紺の闇と白色の月光の中を行き来した。やがて人影は大通りを離れて小道に入る。どうやら中央市街地のはずれに向かっているようだ。気づかれないように距離を測りながら追う三人。やがて郊外の墓地にたどり着いた。

犯人は不気味な血染めのローブの裾で足元の砂利を撫でるようにしながら、薄暗い闇夜の墓地を彷徨って行った。こんなところでいったい何をしようというのか?三人はその動向をつぶさに見守った。

* * *

先ほどから秋の夜風がやむことがない。むしろ強くなったようにさえ思える。上空にはその鳴き声が聞こえ始め、木々が枝を揺らすたびに、葉がはらはらと舞い落ちた。三人は大きな墓石の陰に隠れて、その人影の背を視線で追った。深夜の墓地の薄気味悪さが、シーファの勇気を鈍らせていく。

刹那、重い雲が月を覆った。一瞬辺りは真っ暗になり、三人は不意に視界を奪われてしまった。強い風に雲は流れてすぐに月明かりは戻ったが、次の瞬間視界に捉えられた光景に、三人は震えあがるような心地がした。

なんと、さきほどまで背を向けていたその人影が目の前に立っているではないか!人間かと思われたそれは身の毛のよだつような干からびたアンデッドで、文字通り血で染められたどす黒い色のローブから、瞳のない白い眼を怪しく光らせて、黒い顔をじっとのぞかせていた。その異様の光景にすくんだシーファの足は、彼女にしりもちをつかせてしまった。その震える四肢が墓地の砂利をゆらして小さな不協和音を立てている。シーファをかばうようにしてカステルとセラはその不審な影と対峙した。

「我々は『アカデミー治安維持部隊』のエージェントだ。アカデミーへの不法侵入と窃盗の現行犯で逮捕する。おとなしくしたまえ。」

毅然と言い放つが、さすがのその声も少しばかり震えているようだ。影に動じる気配はない。やがてそれは血染めのローブから腐臭を放ちながら、重々しく口を開いた。地を這うようなかすれた声が少女たちの恐怖心を揺さぶる。

「肌着を…、肌着を出せ。」

それは思いがけないことを言った。

「な、なんですの?こんなところで私たち相手に追いはぎをしようおっしゃるのかしら。またずいぶんなことではございませんこと?」

強がっては見せるが、セラの声にも多分に恐怖の色が載っている。シーファはなかなかその脚に力を取り戻すことができないでいた。

「肌着を…。大いなる師との再会の為に。肌着を…。」

目の前の存在は、訳の分からないことを呪わしい声で繰り返している。

「抵抗は無駄だ。所属と目的を明らかにしたまえ。」

カステルが迫るが、それは意にも介していないようだ。ただぶつぶつとおかしな言葉を発し続けるばかりでいる。

「美しい花を隠すもの…。わが師の残された遺産を紐解くために。偉大なる愛を求めよ。花は実をなし、実は芽吹いて再び花をつける。麗しい生命の輪廻。美と神秘…。師の求め。肌着を…。」

その言葉にはいよいよ狂気の色が載ってきたように感じられる。少女たちの内心は責務に向かう勇気と耐えがたい恐怖との間で鬩ぎあっていた。

* * *

「師の理想を理解できぬ愚か者…。よこさぬというなら奪うまで。愛と実と花と、それらはすべて美しい…。」

一層低い声でそう言うと、それはゆっくりと右手を上げた。すると、目の前に佇む脅威と同じ格好をした異形が、いつの間にかすっかり三人を取り囲んでいた。墓地を吹き抜ける風が、吐き気を催す腐臭を運ぶ。それらの影がじりじりと近づくたびに、墓地の砂利がきしむ音を立てた。

「抵抗すると言うのなら、やるしかあるまいな!」

意を決して言うカステル。セラも覚悟して身構える。

「さあ、しっかりなすって!丸裸にされますわよ。」

そう言って、セラはシーファの手を取ると彼女を立たせた。

「はい、すみません。もう大丈夫です。」

奥歯が激しく鳴るのを懸命にこらえながら、シーファも応じた。得物を手に身構える三人に、異形の影がなおも近づいて来る。恐怖と緊張が絶頂に達した。

その張り詰めた空気を打ち破って行動に出たのはカステルだった。錬金術を得意とする彼女は、アンデッドに効果の高いと思われる神聖な炎を灯す爆弾をその異形の集団に向けて繰り出した。不気味な静寂は爆音の喧騒へと一気に変わり、大きな音と閃光が巻き起こるたびに、アンデッドたちは慄き、ある者は吹き飛んでいった。

「攻撃を許可する!撃退してこいつらの正体と黒幕を突き止めるぞ!」

聖なる炎と閃光で明るくなったその場にカステルの声が響く。

「承知しましてよ!」

「わかりました。」

セラとシーファも臨戦態勢に入る。

カステルの初手の爆撃で、群れの何体かを撃退することに成功したが、それでも奴らはわらわらと三人に迫って来る。生命を狙うというよりは、その言葉の通り、三人が身に着けている衣類が狙いのようで、組み伏せ着衣をはぎ取ろうとして襲い掛かって来るではないか!その執拗さには凄まじいものがあった。

「こんなところで丸裸にされたのでは、お嫁にいけませんでしてよ。」

そう言って、術式を詠唱するセラ。

『火と光を司る者よ。法具を介して助力を請わん。我は汝の敬虔な庇護者なり。我が手に神聖なる炎を宿し、不浄の者を焼きつくせ。浄化せよ!聖なる炎:Sacred Fire!』

セラの両の手から聖なる火の潮流がほとばしる。それは、アンデッドの群れにとりつくと、それを巻き込んで盛大に燃え上がり始めた。聖光と炎に包まれて朽ちていくアンデッドたち。上級生二人は、捜査能力だけでなく魔法使いとしての力量も一流のようだ。

シーファがその圧巻の様子に感心していると、爆薬を繰り出すカステルの背後に迫りくる1体のアンデッドの姿が目に入った。カステルは目前の時に気取られてその存在に気づいていないようだ。

「危ない、警部!」

シーファは、美しい魔法光を放つルビーの剣を構えると、カステルに迫るアンデッドの背後から、その身体を貫き通した。

「ぐああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!」

断末魔の声を上げて、その場にくずおれるアンデッド。驚いたカステルは振り返ってその様を見やっている。

「すまない、シーファ君。助かったよ。」

「いえ。大丈夫ですか、警部?」

「ああ、ありがとう。それより奴だ。追うぞ!」

カステルがそう言う先を見ると、最初に三人の前に姿を現したアンデッドが、墓地の奥へと走り去っていくのが見える。どうやらこの先に何かがあるようだ。混乱に乗じて姿をくらませるようだが、そうはさせじと三人は後を追い始める。

ぶすぶすと焼け落ちる音を立てながら、セラの放った炎にもまれて周囲のアンデッドたちは朽ちていく。どうやら残るのは逃げていく1体のみのようだ。その小さな背は月明かりに見え隠れしながら、どんどんと墓地の奥へ入って行った。立ち並ぶ墓石の間を縫うようにして狭い石畳を駆けていく三人の前に、やがて地下へと続く石段を備えた虚空の口を開く古代の墓が姿を現した。先を行く影はこの下に逃げ込んだらしい。

「どうやら、ここが奴らのアジトのようだな。」

はずむ息を抑えるようにしてカステルが言った。

「そのようですわね。どうなさいますの?」

それに応じるセラ。

「ここまできて引き上げる訳にもいきません。追いましょう。」

シーファの脚にもようやく力が戻ったようだ。

「では、行こうか。何をしているのかわからないから、細心の注意を払ってな。」

「ええ。」

「了解しました。」

シーファは、片手に魔法の灯火を灯すと、上司二人を先導するようにしてそのくらい入口へと進んで行った。地下へと続くその入り口は、深夜の月明かりの中で不気味な色をたたえており、シーファの額から顎を伝って首筋へと嫌な汗を流させる。つばを飲み込み、手元の明かりを頼りにゆっくりと足を踏み出すシーファ。靴のかかとが触れると、古い石段が立てる固い音が、トンネルのようなその狭い地下への入り口の中に響き渡った。不気味さが一気に増してくる。後ろからカステルとセラもゆっくりとついてきた。その空間はこの時期にしてはやけに冷たく、地下からは石段を這いのぼるようにして、身体の熱を奪う風が吹きあがって来る。それに乗って、何か呪文のようなものが聞こえてくるようだ。

心を支配しようと襲い掛かる恐怖心に必死に抗いながら、三人はその奥へと歩みを進めていった。夜が静かに更けていく。朝はまだ遠い。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第5集その4『月下の墓場』完