続・愛で紡ぐ現代架空魔術目録 第2集04『謁見』

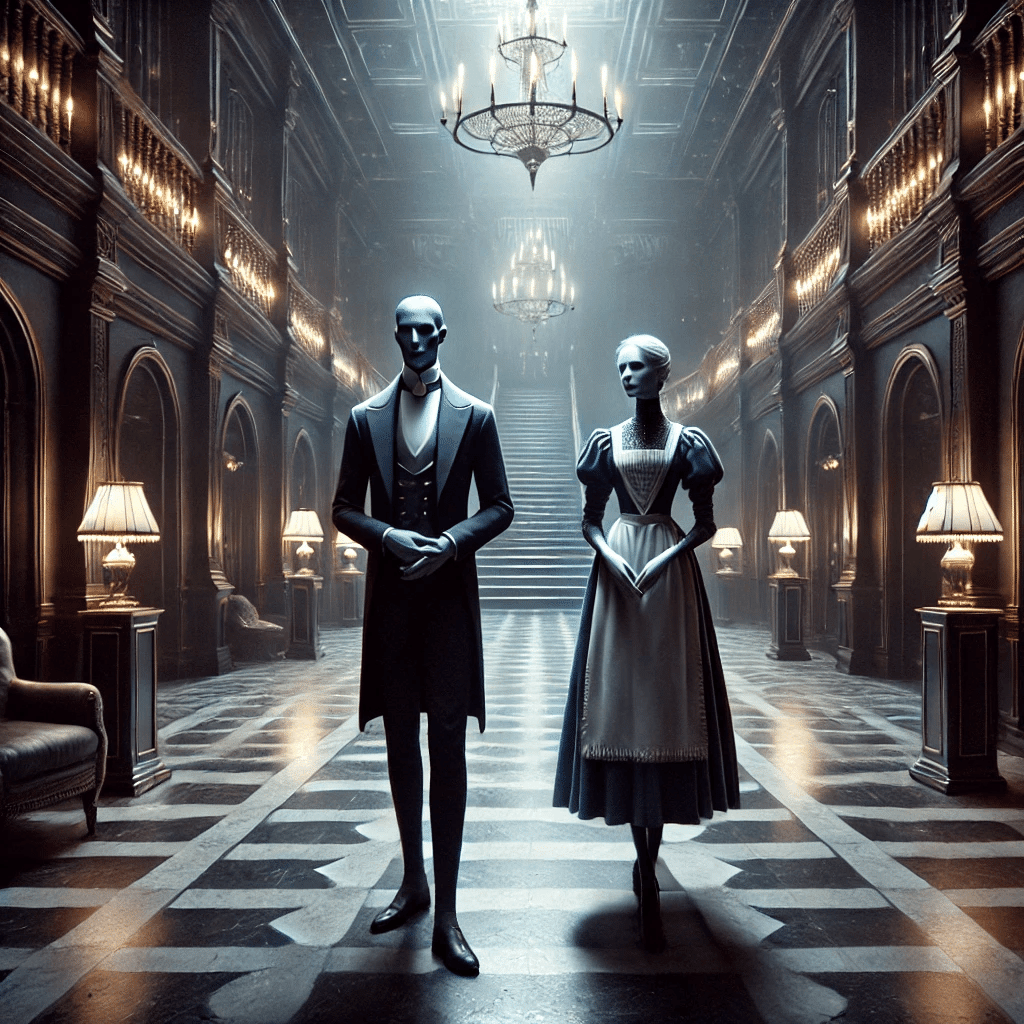

月下に輝く石像の白い無機質な視線をかいくぐるようにして門を抜けてから、石畳を更に奥へ進んで行くと、やがて少女たちの目の前にその背丈の倍はあろうかという大きな木戸が姿を現した。それは分厚い板で形作られており、縁が重厚な金属で覆われている他、全面には複雑な彫刻がめぐらされている。ユンがその戸を力いっぱいに押すと、轟(とどろき)を上げながらそれは戒めを解いていった。エントランス・ホールは広く、明かりは灯されていたが、そのどれもが不気味に青白く、灯(ともしび)の数に比べて室内全体的に妙に暗い。その中ほどには、人間とはおよそ様子の違う、細身で背がひょろ高く青白い肌をした執事とメイドらしき者がいて、少女たちを出迎えてくれた。夜間の突然の訪問者に驚くこともなく、洗練された所作でこちらに挨拶をしてみせるその落ち着き払った様子は、あたかも4人の到着が事前に予見されていたかのような錯覚さえ引き起こす。慇懃(いんぎん)なお辞儀をしてから、執事らしき人物が口を開いた。

「ようこそ、湖の古城アルカディアへ…。」

その言葉をメイドが継いでいく。

「奥で御屋形様がお待ちです。こちらへどうぞ。」

そう言うとメイドは、4人の珍客を案内するように奥の階段へと向きを変えた。その隣で、執事は深々と頭を下げ、メイドの案内に従うようにと誘(いざな)う姿を見せている。

館の中は、初夏のこの時期とはとても思えないほどに気温が低く、少女たちは、寒さのためか恐怖のためか分からぬままに身震いをして、いざ、この城の主(あるじ)の下に案内しようというそのメイドの後におずおずとついて行った。冷たい静寂の中で、大理石の床を踏みしだくカツカツという音だけがリズミカルにその場に響く。結局4人がその前をすっかり通過してしまうまで、執事の男はその頭を上げることをしなかった。

* * *

「どうぞ、おあがりください。階段を上り切った先の、奥の広間に御屋形様はおいでです…。」

冷ややかで無機質な声を後ろを歩く少女たちに掛けながら、メイドは更に先へと進むように促した。最後尾を行くカレンは、先ほどの執事が今、何をしているのか気がかりでならなかったが、その場のなんとも言えぬ、およそ人間の住処らしからぬ特有の雰囲気に怖気て、後ろを振り返ることが大いに躊躇われていた。よほど寒いのだろう、リアンは自身の身体を両手で抱くようにして、二の腕を頻りにさすっている。メイドのすぐ後に続くミリアムとユンもまた、この異様な雰囲気に飲まれるまいと気を張っているようだったが、その肩口はかすかに震えているようにも見えた。

階段は広く、その両脇の壁には絵画が掛けられていて、途中の踊り場などには種々の調度品や花飾りも見られたが、どれもこれも、この世のものとは思えぬ色彩を放っており、美しいその外観の内側から大いなる不安を掻き立ててくるではないか!絵画には、蛇や竜などを、あるいは堕落した人間らしき存在を描いたものが多くみられたが、いずれも青白く灰色がかった絵具で塗り固められており、およそあたたかみというものからはかけ離れている感じがした。おそらくは、俗にいう地獄の景色を模しているのであろうが、それにしてももう少し色の使いようがあるだろうと、そう思えるくらいにそれらは冷たい。

背丈に比してあまりにも長いメイドの足は、そんな少女たちの動揺を知ってか知らずか、ぜんまい仕掛けの機械のように、淡々と前に繰り出されていた。一揃いの階段を1つまた1つと昇って行き、おそらく3階と思わしき場所に到達したとき、眼前には長い廊下が広がって、その先に大きな扉が見えてくる。

「あちらが謁見の間でございます…。どうぞ…。」

そう言って、扉のすぐそばまで少女たちを呼び寄せるメイド。皆が集まったところで、彼女はおもむろにその戸をノックした。

「御前、おっしゃっておられたお客様がご到着なさいました。お通ししてもよろしいですか…?」

メイドがそう声をかけると、中から、コツコツと杖らしきもので大理石の床を打つ音が響く。どうやらこの館特有の合図のようだ。それを確かめたメイドは、扉のノブに手をかけて両開きの内の一方をゆっくりと引いて開き、中に入るようにと4人に促した。

戸の隙間からは、これまでとは違う、よく見知った「火らしい」明るい光が漏れ、それとともに芳醇な香のかおりが漂い出て来る。そのことに若干の安堵を得つつも、部屋の奥に座すのであろう『三魔帝』との交渉に思いを馳せると、少女たちの胸中は落ち着かないざわめきに染め上げられていった。

* * *

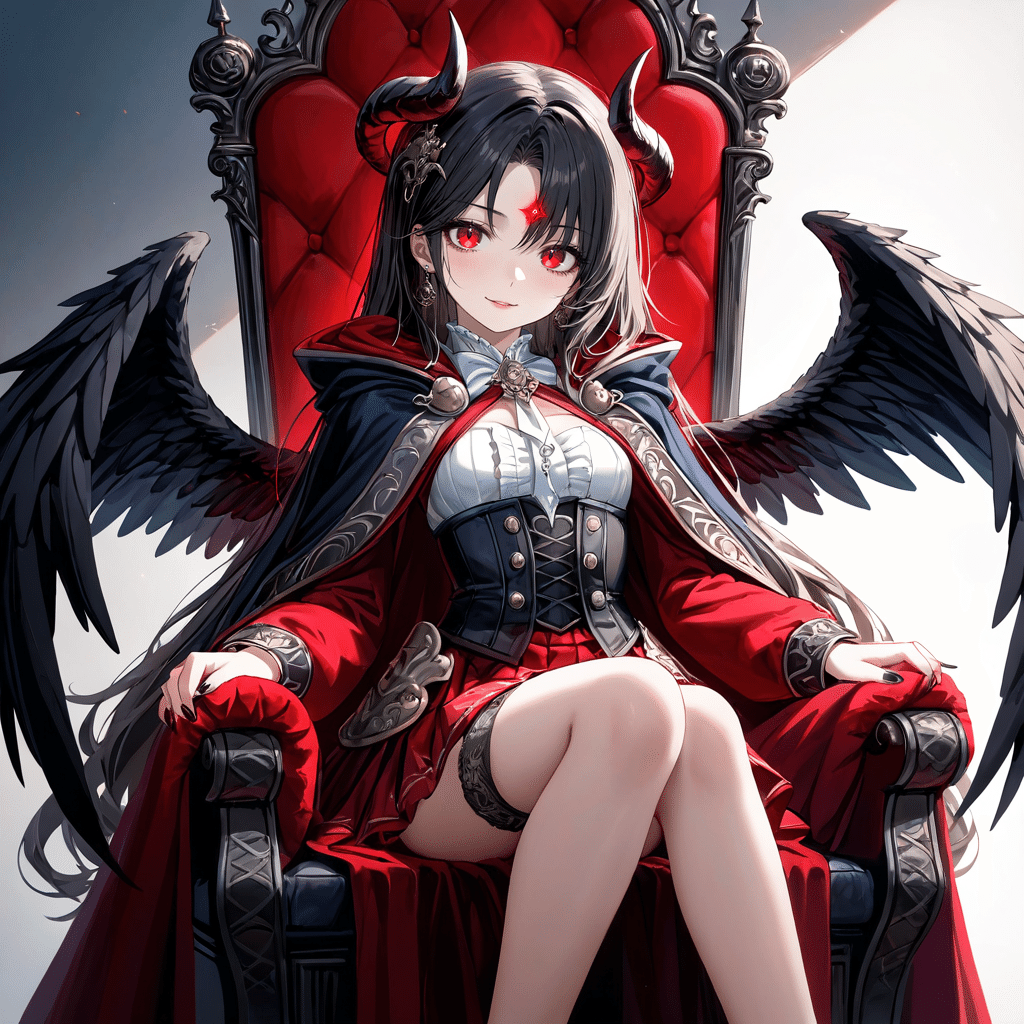

謁見の間と呼ばれた場所は、広く明るく、全体はホールのようになっていて、その最奥に1つの玉座が見える。そこには非常に小さな影が乗っていた。それが『三魔帝』の1柱、アザゼルその人なのであろう。

「恐れることはないぞ、人の子よ。余は汝らの登城を歓迎する。さあ、もっと近こう参れ。」

奥から呼び求める声が聞こえた。その声色は、4人と同じかそれよりかもう少し年若い少女のものであるように感じられたが、しかし、悪魔は状況に応じて千変万化すると言われる。もしかすると、無頼の来城者を油断させるための罠かもしれない。そう思って拳にぐっと力を入れると、それはガタガタと小刻みに震えた。

玉座の周囲はいく本もの堅固な燭台に取り囲まれており、そこに焚かれている火は、城内の他の照明群とは違って、ごく当たり前の、赤く燃える熱量を抱いた光を放っている。室内も他の場所よりは幾分あたたかい。玉座は彫金で装飾された大きな背を備え、その全体もどっしりと豊かな構えであったが、そこに座する城主の姿は実にこじんまりとしていた。それは片脚を上げて座面のふちにかけ、その深い座面に全身を預けるようにしてそこに居している。大きな玉座と小さな城主の対比に、少女たちは大きな違和感を禁じえないでいた。

「余に用があるのであろう?何をしておる。こちらへ来よ。」

幼く聞こえるその声だが、直接耳にすると、その音律には不釣り合いに不快な威圧感が含まれている。前を行くミリアムとユンに、幾ばくかのためらいが見られた。よく見るとローブの下のその膝は、恐怖で笑っている。リアンも固唾を飲んでその場に立ち尽くしていた。皆と同じ不安と恐怖に押しつぶされそうになりながらも、意を決して前に進み出るカレン。3人はその後におずおずとついていった。

やがて、彼女たちとそれは、玉座の前で文字通りに謁見を果たす。

* * *

「人の子よ。この禁じられた城へよく参った。ほめて遣わすぞ。」

少女の声の裏に、その場の空気全体を振動させるかのような低い共鳴音を響かせながら、目の前の悪魔はそう口にした。カレンは、極度の緊張と恐怖で喉の奥がするどく詰まる切迫した不快をこらえながら、言葉を紡ぎ出す。

「初めてお目にかかります、アザゼル様。突然の訪問、失礼をお詫びいたします。」

そう言って、カレンは丁寧にお辞儀をする。それを見てアザゼルが続けた。

「恐れる必要はない。余は諸君らの訪問を知っておった。故に、禁断の道へと誘ったのだ。恐縮せずともよいぞ。」

目の前の悪魔は、少女たちが訪ねてくることを予め知っていたと、そう言っている。事前に約束を取り付けていたわけでもない、この突然の来城をなぜ事前に知り得たというのか?禁じえない違和感と極度の緊張に苛(さいな)まれながらも、どうにかしてカレンは舌を繰り出していった。

「アザゼル様は、我々の訪問をご存知でいらしたと、そうおっしゃるのですか?」

「無論であろう?余は、人を見張る者であるぞ?わらわをして、人の子の為すことを見通せぬなどということはない。そもそも、わらわの許しもなしにここに到達できると思ったのかえ?」

ほくそ笑むようにして、言葉を返すアザゼル。

「それは、大変に失礼を致しました。どうか、不躾をお許しください。」

カレンは、相手を怒らせぬように、慎重に言葉を選んでいった。

「よいよい。わらわは人の子が嫌いではない。だからこそ、このような古城にいまだ居座っておるのよ。人の子のあらゆる術(すべ)を見通すのが余の務めであるからな。」

不気味に響く声の輻輳が、心底から恐怖心をあおる。全てを投げ出して逃げ出してしまいたくなる衝動を胸の奥に押し込みながら、カレンは続けた。

「それでは、我々がここを訪ねた理由も、すでにお見通しでいらっしゃるのですね?」

「論もないぞ。若くして不幸にも命を散らした愛すべき隣人の為に、この『リンカネーションの魔導書』が欲しいのであろう?」

そう言うと、アザゼルは身に着けているローブの裾から、1冊の古びた書物を取り出して、4人にそれを見せた。ミリアムとユン、それからリアンも慄きと恐怖にとりつかれながら、それでも懸命に、自我を繋ぎとめようと躍起になって、おそるおそる、差し出された『魔導書』を覗き込む。

* * *

それは、分厚い、おそらくは革製の表紙に、赤く輝く溶けた金属のようなもので装飾を施した格調高い外装で、表紙の中央には同じ素材で大きな魔法陣が赤く刻まれている。そこからは、絶えることのない魔法光が漂い出ていた。表紙は皮のベルトでしっかりと閉ざされており、何人もこれを開くこととまかりならぬという荘厳さを醸し出していた。生きた魔法使いの魂をそのページに封じ込めて、所有者に禁忌の術式を行使なさしめるというその魔導書は、その名にふさわしい威厳を備えている。

「それは…。」

カレンが言葉を紡ごうとすると、それを遮るようにしてアザゼルが言った。

「これこそが、死者を生者に転生させる禁忌の魔導書…。いや、違うな、死者を依り代にして生者を新たに生み出す、というほうが正確であろう。我々をしても狂気の沙汰と思しき品であることよ。もしやすると、我らよりも汝らの神の方が、よほど悪辣なのかもしれんな。」

そう述べてから、アザゼルは唇を緩めてくっくと笑った。その間隙からは、大きな八重歯が鋭い光を放っている。

「ここまでお招きくださり、剰(あまつさ)え、その『魔導書』を見せてくださったということは、それをお譲りいただけるものと承知してよろしいのでしょうか?」

カチカチとなる奥歯を噛み潰すようにして、カレンが言った。刹那、アザゼルの瞳が濃厚な照りを放つ。

「人の子よ。誤解してはならぬぞ。わらわは人の子が嫌いではないが、生憎と、その願いをまるまま聞き届けてやる善意は持ち合わせてはおらぬ。これを欲しくば、相応の代償を支払ってもらわねばならんな。余は人を見張る者、そして契約の僕(しもべ)である。これが欲しくばわらわと契約せよ。」

そう言って、悪魔は片方の口角を一層高く上げて見せた。

「かしこまりました、アザゼル様。では、具体的に我々は何を差し上げればよろしいですか?」

おそるおそるカレンが訊いた。その返答がいかなるものか知れたものではない。全員の生命と言われる危険さえ十分にあり得るのだ。さりとて名うての悪魔と刃を交えるというのはどう考えても得策ではない。その場にいる4人の緊張が絶頂に達しようとしていた。

「ほぅ。ためらうことなくそれを問うとは、臆病者ではないようだな。感心であるぞ、人の子よ。そうであるな…。」

そう言ってから、少し天井の方に視線を移すアザゼル。傍目には、代償とやらについて考えをめぐらしているようにも見えたが、単にそう見せかけているだけかもしれない。油断はならぬのだ。震える拳に一層の力を込めて、次の瞬間を待つ少女たち。やがて、こちらに視線を戻して、その唇がほころんだ。

「ここのところ、この中央山地には『ムシュラム族』が住み着いておってな。奴らが絶え間なく吐き出すあの瘴気に、余は少々苦慮しておる。わらわの城の周辺を勝手に穢(けが)すなど、人の子の都合で生み出された哀れな魂といえども許しがたいこと。ついては、である。この中央山地に巣食う『ムシュラム族』を根絶やしにしてほしい。胞子の一片も残さずほどに苛烈極まるやり方でな…。できるかえ?」

アザゼルはその言葉の後で、再びその八重歯を妖しくのぞかせた。しかし、もっと深刻な代償を求められるであろうと考えていた少女たちは、思いもかけぬ現実的な依頼に少々拍子抜けしたようで、互いの顔を見やって驚きを共有している。

「どうじゃな?余の命(めい)を引き受けるか?」

そう言って決断を迫るアザゼル。少女たちは、無言のままに頷きあって互いの意思を確認してから、決意を視線でカレンに知らせた。それを受けて彼女が応える。

「かしこまりました、アザゼル様。仰せを拝命いたします。討ち滅ぼすのはこのお城の周り、中央山地に巣食う『ムシュラム族』だけでよろしいのですか?」

「是非もない。それでよいぞ、人の子よ。方法は汝らに任せよう。ただし、胞子の一片も残さずにというのを忘れてはならぬ。務めを果たしたら、ここに戻って来るがよい。余は、朗報を待っておるぞ。」

アザゼルがそう言い終わるか言い終わらぬかの内に、あたりは真っ赤な魔法光に包まれて何も見えなくなった。やがてその強烈な光が翳(かげ)っていくと、4人は自分たちが城門の、あの生っ白い不気味なガーゴイル像のたもとにいることに気が付いた。再度、城の門を押してはみたが、務めを果たすまでは入城まかりならぬということなのであろう、それは固く戒められて、微塵も動かすことはできない。

ひとまず、全身に襲い掛かり、押しつぶすようにして迫ってきていた極度の緊張からは解放された。雲間には青白い月が見え隠れし、昼間の勢いを失った涼しい風が頬をなでていく。白くまばらに瞬く星々がその場の静けさを彩っていた。

「とにかく、話は決まりました。今日は宿に帰って、駆除作戦を練りましょう。」

そう言って沈黙を破るカレンに、3人は大きく頷いて応える。時はすでに20時前、少女たちが宿に帰着するころはすでに22時を大きく回っているだろう。今宵の夕飯は、非常食で済まさなければならない。

アザゼルの城の周囲に巣食う『ムシュラム族』を、胞子の欠片も残さぬほどに徹底的に殲滅すること、悪魔とそう約した少女たちは、今、寝床の中に身体を横たえていた。ムシュラム族は、エノキタケに細長い手足をくっつけたような人工の魔術的捕食動物で、深い森の朽ちた大木のそばなどに群れて生息しており、捕食動物ながらに魔法の行使に長けた種でああった。人工飼育されている場合とは異なり、野生においては、各群れは長(おさ)によって取りまとめられ、彼らを捕食せんとする外敵に対して自衛のために集団で立ち向かうこともある危険生物でもあった。特に、胞子を触媒として彼らが放つ術式は、他の生物の神経に強く作用して命を奪う恐ろしい脅威である。かの悪魔は、それを根絶やしにせよと要求しているのだ。言ってしまえば、依頼は単なる害獣駆除であった。しかし…。

人間によって作り出され、その都合で消費され、あるいは人の独善のために排除される人工の生命。確かに、それらは人間ではないし、自然の生命体とも異なる。しかし、人造のものであるという、ただそれだけの理由で、そうも気ままに他者の生命をもてあそんでよものか…。到底すぐには出せぬであろう問いを脳裏に反芻させながら、少女たちはその精神の営みを夜の闇に任せて行った。

まもなく、新しい日が昇る。

to be continued.

続・愛で紡ぐ現代架空魔術目録 第2集04『謁見』完