AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その3『フィナとルイーザ』

教員棟3階東側の角部屋で繰り広げられた、ウィザードとマリクトーンの月下の問答から1週間余りが経過した。しかしその1週間は、フィナとルイーザの二人にとって、とりわけフィナにとっては筆舌に尽くしがたい、苛烈なる日々となった。その試練の時を経て、今日、翌週開催される『全学魔法模擬戦大会』のための最後の学級会活動が行われようとしていた。

晴天を彩る透明な秋の陽が実に美しい、そんな秋の陽に、教壇のところに立ったマリクトーンが話を始めた。

どうやら、各々がどういう形式で試合に参加するかはもう決まっているようで、その日の主題は、大会においての一種の余興となるエキシビションマッチについて、クラスとして今年はどのように参加するか、ということにあるようだった。

「みなさん、大会に向けて日々弛(たゆ)むことなく鍛錬してくれているようで、先生はとても嬉しく思います。来週はいよいよ大会本番ですが、エキシビションマッチへの参加をどうするかがまだ決まっていません。もちろん、エキシビションは辞退することもできますが、先生としては、できればみなさんの日々の教練の成果と汗の結晶を全学に向けて披露する機会を少しでも多く用意したいと考えています。

そこで、これから班別でアイデアを考えて欲しいと思いますが、ひとまずその前に、何か一般的な質問はありますか?なければ、班別討議に移りましょう。」

マリクトーンの声が教室に響く。そのとき、すっくと白く美しい手が上がった。

「質問ですか、ルイーザさん?よいでしょう。発言を許します。どうぞ。」

「はい、先生。ありがとうございます。大会についての話し合いの前に、このクラスは喫緊に解決すべき重大な問題を抱えています。」

凛とした声に威厳の響きを載せてルイーザが言った。

「それはまたずいぶんと穏やかではありませんね。詳しく話してください。」

「はい。本当は、こうして先生に言いつけるようなことをすべきでないことは承知していますが、しかし今は敢えて言わねばなりません。」

「どうぞ。」

「先生、今、このクラスでは、フィナさんに対する深刻ないじめが行われています。試合の討議を始める前に、まずこれを解決すべきと考えます。」

「まあ、それはいよいよただ事ではありませんね。しかし、ルイーザさんおひとりの意見だけで、クラス全体に関わる話を処理するわけにはいきません。」

マリクトーンのその言葉に、ルイーザの秀麗な眉がひそむ。

「ほかの人にも聞いてみましょう。そうですね…。ルシアン君、君はいまのルイーザさんの発言をどう思いますか?」

「はい、先生。お答えします。先生が担任してくださるこのクラスにいじめがあるなんて、とんでもないことです。確かにある時期からフィナさんとクラスの大勢との関係が以前のようにうまくいかなくなっているのは事実です。しかし、それは、フィナさんが、先生をはじめとする方々の再三の注意にも関わらず、公然と学則違反を続けていることが原因です。僕たちは、学則違反はいけない、クラスの中では規律を守って欲しいということをフィナさんに対して態度で示しているだけです。いじめだなんてとんでもありません。」

「じゃあなんでフィナの机に…。」

そのルイーザの声をマリクトーンが遮る。

「そうでしたか、つまり、いじめは存在しないが、クラスの多くのメンバーとフィナさんとの間にいくばくかの軋轢、言ってみれば、喧嘩のようなことが続いていると、そういうことですね、ルシアン君?」

「はい、先生。まったくおっしゃる通りです。確かに時々お互いに喧嘩腰になることはありますが、一方的ないじめなんて絶対にありません。だってもし、フィナさんに対する僕たちの態度が一方的ないじめだというのなら、僕たちが辞めて欲しいとお願いする教室内でのローブ着用をフィナさんが頑なに続けている道理がありません。ですから、先生がおっしゃる通り、これはよくあるちょっとした喧嘩です。」

ルシアンはしゃあしゃあと言って見せた。さすがは学業の優等生、頭だけは人一倍回転するようだ。また、そこには、12歳の少年がするものとは俄かには考え難い、マリクトーンへのなみなみならぬ擁護と忖度があった。

「そうでしたか。ありがとう。二人ともよく話してくれました。ルイーザさん、喧嘩をいじめだなんて自分たちに都合のよいように言うのはあまり感心しませんね。」

その言葉に、ルシアンをはじめとする教室の大部分がほくそ笑む。

「では、確認です。今度は、みなさんに聞きます。いまルシアン君とルイーザさんが話してくれたことと特段違う見方や意見をもっているひとはいますか?」

そう言って、マリクトーンは教室内を見回した。「よく制御された」教室内で、この流れに水を差す者などいるはずもない。エメラルドとサファイアの瞳の持ち主たちは、いよいよ追い詰められていった。

「いいでしょう。では、今年の我がクラスのエキシビションマッチについて、先生からひとつ提案があります。これから、内容を説明しますから、みなさんにはその賛否を討議してもらいたいと思います。よろしいですね?」

当然に異論は出ない。

「クラス内で長く喧嘩が続いている状況というのはいけません。学園内ではみな仲良くあるべきです。ですから、先生は、今回の大会を仲直りと問題解決の機会にしたいと考えます。

すなわち、フィナさんたちと、そうですね、ルシアン君たちにそれぞれチームを作ってもらい、『仲直りマッチ』をやってもらいます。編成は各自の自由と意見を尊重します。そしてこの『仲直りマッチ』に勝った方が、自分たちの主張を通し、負けた方は相手にそれを譲る、ということにしたいと思います。」

「つまり、先生どういうことですか?」

ルシアンが訊いた。

「いい質問です。喧嘩の原因はフィナさんのローブにあります。そして幸いにして、その問題については、先生が判断してよいこととされています。ですから、『仲直りマッチ』にフィナさんのチームが勝てば、フィナさんには、教室内におけるローブ着用を認めましょう。」

それを聞いてクラスが一気にざわめく。

「でも、フィナさんたちが負ければ、金輪際、一切ローブの着用は認めません。それを教室内に持ち込むことも禁止とします。

このようなルールではどうでしょうか?賛成の人は手を上げてください。」

この採決については、フィナを除き、ルイーザを含むクラスの全員が挙手をした。フィナとしては、兄の尊厳と名誉を試合で「賭ける」ことに嫌悪を感じていたようである。反対に、ルイーザは、これを事態打開の絶好の「好機」ととらえていた。

「ほぼ全会一致の賛成多数ですね。では、今年の我がクラスのエキシビションマッチは『仲直りマッチ』の実施いうことにします。それでは、次に、チーム分けに進みましょう。しばらく時間をとりますから、クラス全体で自由に討議して決定してください。ただし、初等部の団体戦は、『4対4のQ.v.Q.:Quartet versus Quartet』はできませんから、『3対3のT.v.T.:Trio versus Trio』となるように編成をお願いします。では、討議を始めてください。」

パン、パンと二回手を打って、マリクトーンはチーム決めのための話し合いを開始するよう学徒達に促した。

しばらくのざわつきの後で、マリクトーンが再び声を発する。

「はい、話し合いはそこまでとします。」

水を打ったように教室内が静まり返った。

「それでは、チーム分けについて挙手で教えてください。書記の方は、決まったことを黒板に書き出して。」

彼女がそう言うと、ひとりの少女が教室の前に出て、白墨を手にとった。

「まずは、ルシアン君のチームから。ルシアン・チームに参加するよう決まった人は手を上げてください。」

挙手をしたのは当然にして、ルシアン、アベル、ダミアンの3人だった。その事実を書記の少女が書き記していく。

「つぎは、フィナさんのチームです。こちらはだれですか?」

本当は3つあがらなければならないはずの手は2つしかあがらなかった。しかしそれをみてもマリクトーンはこれといった反応を示さない。そうなることを織り込んでいたのだろう。

「フィナさんとルイーザさんだけですか?他にはいませんか?いたらはっきりと手をあげなさい。」

しかし、教室内には今以上の反応も変化も見られなかった。

「そうですか。このままでは、2対3の無差別試合となりますから、ハンデを設定する必要があるでしょう。それについては先生が決めようと思います。反対の人はいますか?」

もちろん、手はあがらなかった。

「では、ハンデとして、フィナさん、ルイーザさんには魔術的・魔法的効果のあるローブの着用を試合中に限って特例的に認めます。また、得点配分について、ルシアン君チームは規定通り、ひとりの持ち点100の合計300点、一方のフィナさんチームは、ひとりの持ち点を150点として合計300点とします。こうすれば、最大限の公正は図られたことになるでしょう。なにか意見のある人はいますか?」

ここでも、クラスの誰も反応を示さない。

「では、これで決まりとしましょう。先生は、今の決定事項を我がクラスのエキシビションマッチ『仲直りマッチ』のレギュレーション(決まり事)として、大会実行委員会に届け出ます。みなさんは、早速、今日の放課後から教練にしっかりと励んでください。この経験を通して、みなさんの絆がより深まり、いっそう団結力のあるクラスになることを先生は期待しています。どうか、先生の想いを裏切らないでくださいね。」

そういうと、マリクトーンはかすかにルシアンを一瞥した。

いずれにせよ、フィナの願いをかなえる機会が到来したことには違いない。少なくともルイーザはそう思っていた。この試合に勝てば、ルシアン達がフィナに手を出すことを公式に辞めさせることができる。とにかく勝てばいいんだ。フィナのことは私が守る、絶対に!そう決意するルイーザの手は、隣に座していたフィナの手を固く握りしめていた。フィナの小さな純白の手は、汗を滲ませて震えている。しかし、ルイーザはそれを武者震いなのだと解釈していた。

時折吹き付ける10月の強い風が、窓ガラスをゆらし、木々から色付いた葉を奪い去る。静かに、秋は深まっていった。

* * *

学級会が行われた週の週末、フィナとルイーザの二人は、『アカデミー術具・魔法具直営販売所』、通称『直販所』を訪れていた。週明けにいよいよ開催される『全学魔法模擬戦大会』で身に着けるユニフォームを一緒に買おうということで繰り出したわけだ。

今大会から、さまざまなルールが変更になった。特に従前、短いスカートによって女学徒たちを大いに悩ませていた問題が、「オーバーパンツの着用解禁」という大改革によってついに払拭されたのだ。例の3階の角部屋では、人形に備え付けられた例の魔法石が、きっとそれを苦々しく思っていることだろう。

また、魔法模擬戦大会の際に着用が義務付けられる『競技採点』の制服のデザインも一新された。旧デザインでの参加ももちろん可能ではあるが、年頃の学徒達にとってみれば、それが「新しい」というだけで、心を捉える大いなる魅力があるのだ。

ちなみに、競技採点の制服とは、各種魔法模擬戦大会において試合を実施する際、相手から浴びせかけられた魔法や物理干渉による損傷を身体損傷から点数を変換する特別な媒体で、これを身に着けることにより、学徒達は怪我の心配をすることなく全力で試合に集中することができるように工夫されていた。文字通りの、手加減ない模擬戦を実現するために不可欠の要素である。ただし、これは、対戦両者が着用していなければ用をなさないものでもあった。

いずれにせよ、フィナとルイーザは、今日、オーバーパンツと新しい『競技採点の制服』を購入するために、この『直販所』を訪れていたのである。若い少女たちにとって、ともに連れ立ってのショッピングというのは、それだけで胸が高まり、親睦を深めるのにうってつけの出来事であった。

「さあ、フィナ。行きましょう!」

「うん。」

「せっかくだから、うんとおしゃれなのにしようね!新制服は随分デザインがスポーティーになってるみたいだから、色々見られるのが楽しみだわ。」

「それ、私も聞いた!どんなのがあるのかしらね。」

「さ、制服の専門コーナーは2階みたいよ。ほらいっぱい並んでる!」

「本当だ!行きましょう。」

息を弾ませて、二人は2階に上がっていく。そこには、新しく発売に至った、乙女の守りの要、オーバーパンツが所せましと陳列されていた。様々なタイプがあるようで、動きやすさを優先するのか、守備効果を優先するのか、各学徒が自分の力量と必要に合わせて、柔軟に選択できるようになっているようだ。興味津々で見て回る二人。

「へぇ、ひとくちにオーバーパンツと言っても、いろんな種類があるのね。」

ルイーザが瞳を輝かせて言った。

「うん、こんなにいっぱいあると迷っちゃうね。」

「品書きを見ると、この丈の長めのが1番人気なんだって。でもこの上にスカートも身に着けることを考えると、ちょっと動きにくそうよね。」

「そうだね。やっぱり大会では機動性も大事だもんね。」

「うーん、これらから選べと言われるとなかなか難しいわね。フィナはもう決めたの?」

「まだ、悩んでる。ルイーザは?」

「そうね。ちょっと躊躇うデザインではあるけど、私は運動性最優先のものにするわ。なんといっても、大会ではルシアン達、男子3人を相手にしないといけないから、機動性は少しでも高い方がいいからね。だから、これにする。あとは色ね!」

「じゃあ、私も同じのにする。」

「いいの?」

「うん。ルイーザとお揃いの、そうねお揃いの色違いはどう?」

「いいわね。じゃあ、私は青。」

「それなら、私は緑。」

「まあ、ちょうど私たちの瞳の色と同じ選択になったわね。」

「ほんとだ。」

「あと、上着はあえて同じ白で揃えましょう!チームの一体感、ってやつよ。」

「うん、そうしよう!」

そう言って、二人は朗らかに笑いあった。

その後しばらくの間、二人は、時に一緒に、時に別々に店内を見て回っては、ショッピングそれ自体を大いに楽しんだ。

それぞれ会計を済ませて店を出ようという所で、フィナが声をかけた。

「ねえ、ルイーザ。」

「どうしたの?」

「これ、プレゼント。私たちの友情の証に。二人の絆をいつまでも結んでくれるようにって願いを込めて…。」

そういってフィナが差し出したのは、実に美しい『増魔のリボン』であった。それはルイーザの瞳に、深い思料と慈愛を増し加えたような済んだ深い青で、さぞかしルイーザに似合うであろうという品物だった。

「ありがとう、フィナ。これで、あなたとの絆をいつまでも結ぶわ。そしてきっとあなたの願いをかなえましょう!」

「うん。ルイーザ、あなたがいてくれて本当に良かった。」

「私もよ、フィナ。一緒に勝利を勝ち取りましょう。」

「うん!!」

それから二人は店を出て、ついでにアカデミーのゲートもくぐって、昼食をとるために中央市街区内まで足を延ばした。ルイーザの提案である。

美しくどこまでも抜けるように天上に向かう晴天を、せっかちな太陽が西に向かって駆けていた。時刻は正午をわずかに回っている。

* * *

少しばかり歩いた先に、ルイーザのおすすめの店はあった。アカデミーを中心に据える中央市街区は、魔法社会の中心であり、一大都会でもある。しかし、経済的には富貴である純潔魔導士の一族の経脈にそれぞれ連なるルイーザとフィナにとっては、それほど高い敷居でもなかった。そう、二人とも魔法使いの適正としてはソーサラーなのだ。ルイーザは火と光の魔法を得意にする変わり種ではあったが、フィナは水と氷、それから魔力操作の補助術式を得意とする典型的なソーサラーで、戦術の多様性という意味では、ソーサラー、ウォーロック、ネクロマンサーの混成チームであるルシアン達に大きく劣っていた。その上に数的不利まである。

迫りくる大会を前に、脳裏に浮かんでくる様々の不安と緊張を払拭するかのようにして、二人はその店に入って行った。ルイーザは店員とすっかり馴染みのようで、客で混雑するこの昼の時間帯にも、待つことなく席が用意された。

着席して、水で乾いたのどを潤す二人。さすがは高級店、ただの冷水ではなく、非常に薫り高いレモン水が提供されていた。

「ふぅ、ひとごこちついたわね。」

「うん。」

「で、今日は何にする?せっかくだから、あなたのお兄さんの好物だった、『アイナヌ』料理にしましょう。今度の大会はお兄さんの弔い合戦でもあるわけだから。」

その言葉を聞いて、ルイーザが、いかに自分に関心を向けてくれ、また慮(おもんばか)ってくれる存在であるかを再確認して、フィナは目頭を熱くした。

「どうしたの?泣いてる?」

「ううん、なんでもない。とっても嬉しかったから…。ルイーザ、ありがとう。」

「いまさら他人行儀なことは無しよ。そうねぇ、『アイナヌ』料理、結構いろいろあるけれど、どんな食べ方が一番おいしいの?」

ルイーザが訊く。

「兄が好きだったのは、天ぷらとお刺身。学食には唐揚げしかないけど、兄はいつもそれを楽しみしていたわ。」

「そうなのね!じゃあ、今日のお昼はそれにしましょう。『アイナヌ』の天ぷらとお刺身ね!」

そう言うと、ルイーザは卓上のベルでウェイターを呼び、注文を行った。

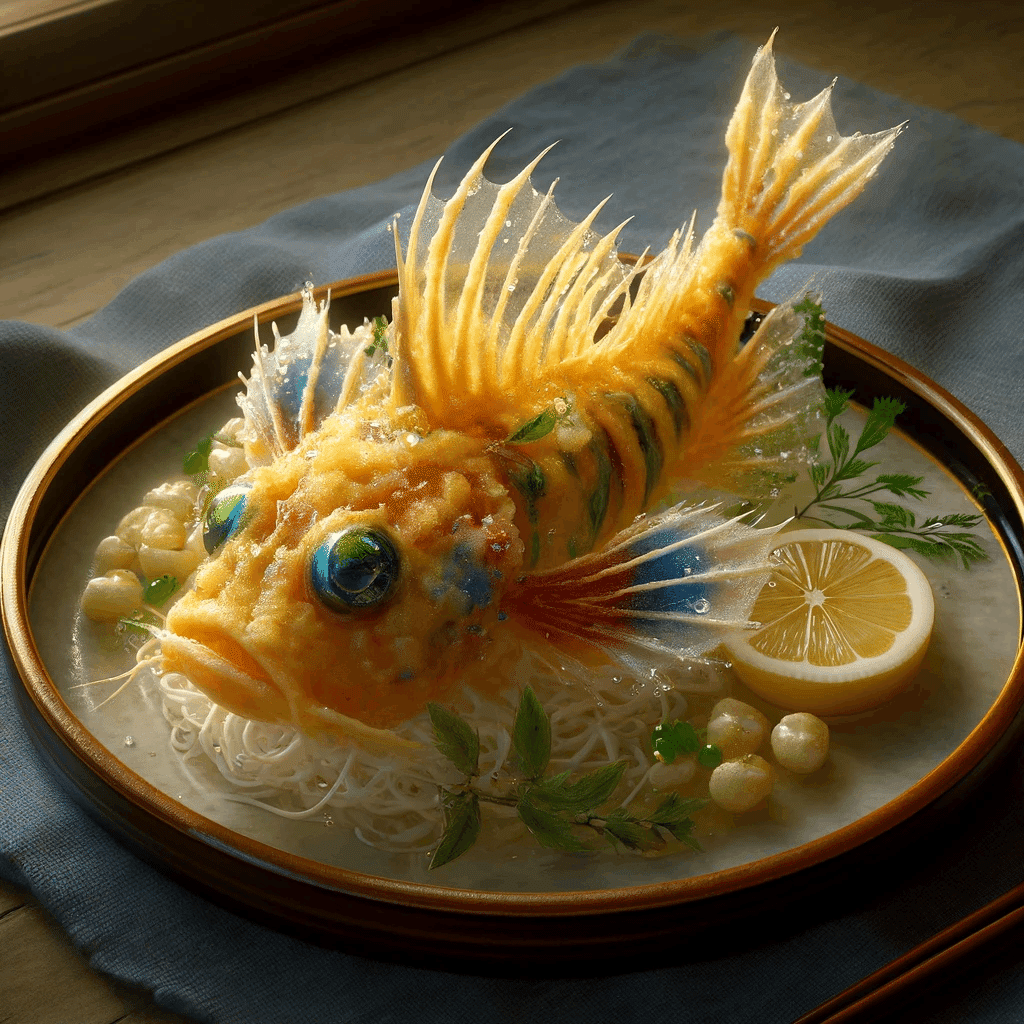

しばらくして、二人に料理が供される。

「へぇ、さすがはこの店ね!」

目の前の料理を見てルイーザが天真爛漫な感想を述べた。

「これ。この『アイナヌ』の天ぷらが兄の好物だったの。それから、このお刺身は、アイナヌの骨切ね。すごいわ、これは滅多に食べられないのよ。」

「骨切?それはどんな調理法なのかしら?」

「骨切はね、『アイナヌ』のような小さな魚を生で食べる時の独特の調理法で、わたを抜いた後、その身を、皮と骨を残したまま輪切りにするの。皮の食感と骨の歯ごたえが独特でとてもおいしいのよ。兄は、これを食べるためだけに、長期休暇にはよく『ケトル・セラー』の街まで出かけていたっけ…。」

「そうなんだ。じゃあ、今日の私たちはとっても幸運ね!ありがたくいただきましょう!」

「うん!」

そう言って二人は様々な話題に花を咲かせていった。もちろん、大会における戦術に関する事が話題にのぼったことは言うまでもないだろう。舌をうならせる美食を大いに楽しみながら、楽しい時間ま瞬く間に過ぎていった。

* * *

店を出てしばらく歩いてから、おもむろにルイーザが言った。

「ねえ、フィナ。今日は忙しいの?」

首を横に振って応えるフィナ。

「じゃあ、もしよかったら、これから私の家にこない?すぐ近くだから。」

ルイーザが思わぬ誘いをかけてくれた。

「でも、いいの?突然に…。」

「実はね、この前の学級会のことをお父様に話したら、上手く乗り切れるように私たちを力づけてくださるっておっしゃるのよ。それに、あなたを私の大切な親友として父に紹介もしたいし。だから、もし予定がなければ一緒にいきましょう。」

「うん、わかった。じゃあ、おじゃまします。」

さわやかな清々しい秋の風が、二人の美しい頬をなで、麗しい長髪をさらっていった。ルイーザの髪はブロンド、フィナの髪は白銀で風の中に踊っている。まるで麗しい対を成すかのようにして…。

「ここよ。」

それは、実に見事な大豪邸であったが、サイファ家ほど栄華を極めているのではないにせよ、同じく貴族の娘であるフィナにとって、それほどの驚きはなかった。

女給が、二人を招き入れてくれる。

「ルイーザお嬢様、おかえりなさいませ。お友達もご一緒でよかったです。旦那様が書斎でお待ちです。このまま向かっていただけますか?」

「ええ、もとよりそのつもりよ。申し訳ないけれど、私たちが帰ったことをお父様に伝えてくれるかしら?」

「かしこまりました、お嬢様。では、どうぞ。」

そう言うと、女給は一足先に上の階へと進んで行った。

「じゃあ、行きましょう。」

ルイーザの促しに従って、フィナも同道する。目的の書斎は3階にあった。ルイーザがドアをノックする。

「おかえり、ルイーザ。おはいりなさい。」

アカデミーの行事の折に聞くのとはまた違う、いささか子煩悩な声が中から聞こえてきた。

「ただいま、お父様。」

「おお、ルイーザ、おかえり。こうして家で会うのは久しぶりだね。」

そう言うと、二人は親愛の抱擁を交わす。

その後、ルイーザは、フィナを父に紹介した。

「よく来てくれたね、フィナ君。君たちのことは、魔法学部長先生と、それから担任のマリクトーン先生から聞いている。今回は大変なことになったね。」

そう言うと、サイファ議長は二人に席を進め、その向かいに自分は腰かけた。その脇では二人の女給が何物かを携えて待機している。

「本当は、私の立場でこういうことをしてはいかんのだろうが、私は議長であると同時に、ルイーザの父でもある。だからこれは議長としてのことではなく、あくまでルイーザの父としてのことであると受け取って欲しい。いいね?」

優しくも威厳のある声で彼は言った。

「わかりました、お父様。先日のお話では、私たちを力づけてくださるとのことでしたが、具体的にはどのようなことでしょうか?」

と、ルイーザが問う。

「聞くところでは、君たちは次の大会で男子3人を相手にエキシビションマッチを繰り広げるそうじゃないか。あのマリクトーン先生がそんな無茶をよく許したものだと思わないでもないが、先生には先生のお考えがあってのことだろう。試合中のローブの着用許可というのは、数的不公正に対する措置と言えなくもない。だが、それだけでは実に心もとないのでな。」

そう言うと、議長は脇に控える女給に目で合図をした。

「まずは、ルイーザの大切な友達であるフィナ君から。これは私から君へのはなむけだよ。ぜひ、存分にその力を活かして欲しい。」

彼の言葉に合わせて、女給が彼らの前のテーブルの上に一振りの美しい短刀をそっと置いた。

それは、純白の、おそらく真石パールの削り出しと思える刃を備え、鍔と柄に真石のエメラルドを配した卓越の高等法具で、おそらく、なんらかの『ファイン・アーティファクト』(傑作)なのだろうと思えた。

おずおずと、フィナはそれを手に取った。

「どうかね?ぜひ、それを存分に役立てて、ルイーザを支えてやってほしい。頼んだよ。」

そう言うと、彼は暖かいまなざしをフィナに向けた。

「ルイーザのお父様、本当にありがとうございます。きっと、きっとお約束いたします!」

「それは、心強い。お願いしたよ。では次は、ルイーザの番だ。」

彼がそう言うと、もう一人の女給がやはりテーブルの上に短刀を置いた。それもまた実に見事なもので、刃の全ては何と驚くことに『真石ブラックダイヤモンド』の削り出し、柄は『真石オブシダン(黒曜石)』の削り出しで、両者を黄金の金具が彩っている。『ファイン・アーティファクト』なのは誰の目にも明らかであった。

「これは、『フォールン・モア』と言ってな、フィナ君の『ライゼン・モア』と対をなすものだ。これらは『陰陽』という東洋の数秘術を駆使して造られたオートクチュール(1点物)でな。光と影を象徴している。」

「光と影…。」

ルイーザはその短刀を手に取って、一心に視線を注ぎながら、父の言葉に思いを馳せていた。

「兄上の尊厳と名誉の為に勇気を奮うフィナ君には光の象徴を、そしてその光を助け支える存在となるお前には影の象徴を。これらは君たちの友情の表象としてもぴったりだと思うのだがどうだろうか?」

「はい、お父様はいつでもロマンチストでいらっしゃいます。でも、ありがとうございます。本当に大きな力添えを頂きました。きっとこれらの魔法具を使って、フィナの願いをかなえ、クラスの問題を解決に導きます。」

「心強いことだ、我が娘よ。光と影は決して離れることはない。光なきところに影はなく、影なくして光は存在しえない。君たち二人にはそんな親交を温めて欲しいのだ。それが父の願いだよ。」

「ありがとうございます!」

フィナとルイーザは声を揃えて、議長の親切とこころざしに応答した。

窓から差し込む光は瞬く間に斜めになり、差し込む光は壁と床を赤く染めながら、そこに窓の桟の影を確かに刻んでいた。その二つは永遠に離れることはないであろう。彼の言葉の通りに思えた。

* * *

やがて、光と影の主役は宵闇と星々へと移り変わる。星明りがとりどりに瞬く空を、俄かに暗雲が覆い隠しつつあった。例の3階の角部屋の前で息を切らせながらノックする人影がある。

「先生!遅い時間に申し訳ありません。今、よろしいですか?」

「シーファか、どうした。構わんすぐに入れ!」

あれだけ美しい秋の景色を彩っていた空は、すっかり機嫌を損ねて、今は冷たい秋雨を降らせている。シーファはずぶぬれになって、肩で息をしていた。

「なんだ、ずぶぬれじゃないか?そんなに急いで、何があったと言うんだ?」

手拭いでシーファの頭と肩をふいてやりながら、ウィザードが言った。

「先生、大変なものを見てしまいました。これを見てください。」

そう言って、シーファは携帯式光学魔術記録装置に録画された映像をウィザードに見せた。

「信じられません。教諭が学徒にこんなことをするなんて!とにかく、まずは先生にご報告をと思いまして。これからすぐにレイ警視監の所に行って、つぶさに報告して参ります。」

シーファは怒りと動揺の激しく入り混じった声でそう言った。

「ということは、お前がこれを知らせたのは、あたしが最初なんだな?」

「もちろんです、先生。」

「では、シーファ。よく聞け。実はこの件について、あたしはすでに知っている。しかし、ここでは敢えてこの件については緘口令を敷かねばならない。いいな、このことは絶対に、誰にも言ってはいけない。レイ警視監への報告もあたしがいいというまで待つんだ。」

「そんな!先生、これは一大事、許しがたい不正ですよ!それをどうして?」

「すぐに、詳しい話はできないが、とにかくいう通りにしてほしい。」

ウィザードは声を落として言った。

「命令ですか?」

ウィザードの瞳をまっすぐに見据えて訊くシーファ。

「いや、ちがう。命令ではない。」

「それでは…。」

「命令ではないが、友としての、お前を私の大切な友と思ってのお願いだ。」

「先生…。」

「これまで、お前とは随分いろいろな経験をしてきた。確かにお前はあたしの一番弟子だが、子弟というよりお前とはもう、友人であり同朋だ。だから、その立場でお前に頼みたい。この秘密を守って欲しいと。」

「先生…。分かりました。そのお言葉を無為にはできません。おっしゃる通り、この件については臨場した隊員に緘口令を敷きます。」

「ありがとう。恩に着るよ。無茶を頼む理由はきっと後で話す。これを見つけたのがお前で本当に良かった。それで、お前と一緒に現場に居合わせたエージェントというのは誰だ。口の堅さに問題はないと思うか?」

「はい、それは大丈夫だと思います。」

「と、言うと?」

「一緒にこの現場を目撃したのは、カステル警部とセラ警部補です。今回の特命に当たって人選は私に任せてくださるとのことでしたので、一番信頼のおける上司に頼みました。」

そうシーファが応えた。ウィザードの瞳に安堵の色が載る。

「それはよかった。彼女たちなら、秘密が漏洩する心配はまずないだろう。レイ警視監にはとりあえず定時報告だけを上げておいてくれ。」

「わかりました。でも、先生、これからどうなさるおつもりなのですか?」

「心配するな、シーファ。こんなデタラメに目をつむるつもりはさらさらない。しかし、物事には機というものがある。今は時宜を見定めたいんだ。」

「先生がそうおっしゃるなら…、分かりました。すぐに、カステル警部たちにこのことを伝えてきます。急ぎますよね?」

「ああ、大至急で頼む。」

「わかりました!」

そう言うが早いか、シーファは秋雨の夜に再び駆けだしていった。ウィザードは、これまでにないといった心強さで、その背を見送っていた。その瞳は雨の故であろうか、こころなしか濡れているようにも見えた。

秋の夜が更けていく。雨音だけが、いつまでも静寂を際立たせていた。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その3『フィナとルイーザ』完