AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その2『謎を呼ぶ謎』

シーファの話では、昼前にタマン臨海地区にある医療施設にウィザードたちを迎えに行けばよい段取りなのだということで、翌朝はゆっくりだった。9時過ぎに遅めの朝食を済ませた後、3人はめいめい身支度に勤しんでいる。鏡とにらめっこしているシーファにリアンが声をかけた。

「とてもきれいなピアスなのですよ。真石ですか?」

「ええ、気が付いた?火と光の領域の魔法威力を著しく高める『真石ルビー』のピアスよ。この前の報酬が出たから奮発したの。これはすごいわよ。」

耳に通しながら、嬉しそうに語るシーファ。その声は自信に満ちていた。

「そうだったのですね。それで昨晩あんなに懐具合を気にしてたですか?」

「ええ、そうよ。誰かと違ってやりくりが大変なの。」

少しいたずらっぽい声色で返すシーファ。

「ふぅん。シーファはお金持ちになりたいのですか?」

「まあ、なりたくないと言えば嘘になるわね。お金があればかなりのことが自由になるし。その点、あなたはいいわよね、お金に苦労することがなくて。」

それを聞いてリアンの眉が僅かにひそむ。

「それなら喜んで代わってあげるですよ。金持ちほど面倒くさいものもないのです。」

なにやら辟易といった感じの声だ。

「まぁ、そんなこと言っていいの?でも、お金があって困ることなんてないでしょ?」

「大ありですよ。正直、屋敷での生活なんてうんざりなのです。お金より、気張らない自由な生活の方がよほどいいですよ。」

「へぇ、そんなものなのかしらね。」

「そうなのです。」

そんなとりとめもない話をしながらも、3人の準備はどんどんと整っていく。制服の上にローブを羽織り、得物と荷物を持っていよいよ出発の支度が整った。

秋の陽は真夏よりも幾分ゆっくりに東の空を天頂に向けて駆け上っていく。窓から差し込む光は透明で、朗らかな暖かさをたたえていた。風はさわさわと木の枝を揺らし、その影がガラス越しに床に落ちていく。

「さて、それでは約束の時間に間に合うように、そろそろ出ましょうか?」

シーファが二人にそう促すと、

「そうですね。宿の支払いは済ませていますから、このまま出て大丈夫です。」

荷物を肩に引っ掛けながら、アイラが応じた。リアンも頷いている。

宿を出ると、秋の陽の中で石畳が明るく照らし出されていた。ウィザードたちが迎えを待つ療養施設は、宿のあるリゾート地区から下町に降りて、裏路地を抜けた先にある。もちろん表通りからでも行きつくことができるわけだが、アイラの話ではこちらの方がずいぶんと近道なのだとのことだった。

ゆっくりと丘を下って幹線道路を離れ、わき道を経て下町へと入る。やはりリゾート地である幹線道路沿いとは違い、下町には生活感が溢れていた。川で選択をする女、荷車を引く男、せわしない往来。そこで様々な人々が多様な生活を営んでいることが如実に感じられる、そんな景色が広がっていた。見かけ上の華やかさはないが、人間の実直な日常の有り様をつぶさに見て取ることができた。

狭いレンガ仕立ての通りを港に向けて南下して行く。途中は昇ったり下ったりで思う以上に体力を奪われた。夏の名残をかすかに残す陽光が汗を誘う。後頭部から首筋を経て服の中へと流れゆく汗が居心地悪い。やがて3人は、家屋が密集する細い路地に差し掛かった。そこは人一人がなんとか通れるかといった具合の狭い通路で、周囲の家屋の屋根に覆われて、昼だというのにほの暗い様相を呈していた。しかし影になっているぶん涼しく、気温が上がっていく昼前の時間帯に進むにはむしろ好都合に思えた。

「ずいぶんと狭い路地だけど、ここであっているの?」

額の汗をローブの裾でぬぐいながら言うシーファ。

「ええ、間違いありません。ここを抜けて港に通じる大通りに出れば、先生方のいらっしゃる療養施設までは目と鼻の先です。」

アイラはそう応じて、二人を先導した。濃い影の落ちるその通りに入ると、外気温は如実に下がり、汗ばんだ身体はむしろ冷たささえ覚えるほどであった。しばらくその狭い通りを行くと、少し開けたところに昼間だというのに頭からローブを目深にかぶった人影が目に入った。手をせわしなく動かして、何事かぶつぶつと唱えている。

「なんでしょう?」

アイラが訝しそうにこぼす。

「寄付を求めているのではないですか?」

「この辺りは貧民街にも通じているから、そうかもね。」

その人影を見やりながら言うリアンとシーファ。

三人が近づいてくるのに気付いたのか、その人影は、ローブに覆われて見えない顔を少女たちの方に向けながら、なお何事かぶつぶつと言葉を発している。

「お恵みを…。肌着を、肌着をお恵み下され…。」

それを聞いて、シーファの表情が険しくなる。

「なんですか、なんとも気味が悪いのですよ。」

露骨に嫌悪を露わにするリアンに注意を促すようにしてシーファが言った。

「二人とも用心して。こいつは、例の窃盗犯の仲間かもしれないわ。」

「!?」

三人の間に俄かに緊張が走る。

「窃盗…。窃盗と言ったか…。愚か者め。天翔ける船頭の偉大なる志を介せぬ者よ。すぐに肌着をおいてうせろ。」

その人影は、少女たちのやり取りを察して、そう要求してきた。

「こんなところでまで追いはぎしようって言うの?残念だけど、そんなつもりはさらさらないわ。むしろここで出会えて好都合よ。ひっつかまえてトマスの居場所を白状させてやるから覚悟なさい!」

シーファがそう啖呵を切る。

人影はその声の方に向きを変えて、なお言葉を発した。

「おお、おお…。なんという愚か者よ。我らが船頭の邪魔をしようというのか。許せぬ。素直において行かぬならば、剥ぎ取るまで!」

そう言うが早いか、その人影は全身に魔力を滾らせて、聞いたことのない古い魔法の言葉を織り交ぜた呪文の詠唱を始めた。

『ヴォン・ハルマーレ・ル・エゴス。暗愚なる者に罰を与えん。呪わしき精神には呪わしき牢獄が相応しい。不明な魂を檻に捉えよ。不浄の霊を逃がすな。永遠の回廊を紡ぎだせ。エゴの迷宮:Psycho Maze!』

詠唱と共に三人の周囲の視界が激しくゆがみ、霧とも靄ともつかないヴェールに覆われていく。つい今しがたまでそこにあったはずの石畳の通路と家屋の土壁は消え失せ、その代わりにゆっくりと魔法の壁が姿を現した。

不思議な魔法の迷宮に閉じ込められてしまった!

* * *

「ちょっと、何よ!?ここはいったいどこなの?」

先ほどまで確かにそこにあった景色は消え失せ、有機的で魔法的な不思議な空間が全周を覆っている。シーファは動揺を隠せない。

「そう言われてもわからないですよ。」

リアンもご同様のようだ。

「とにかく、あいつに聞くしかないようですね。」

獲物を構えて、人影と対峙するアイラ。

「私は『アカデミー治安維持部隊』のエージェントです。所属と目的を答えなさい。あなたは何者ですか?」

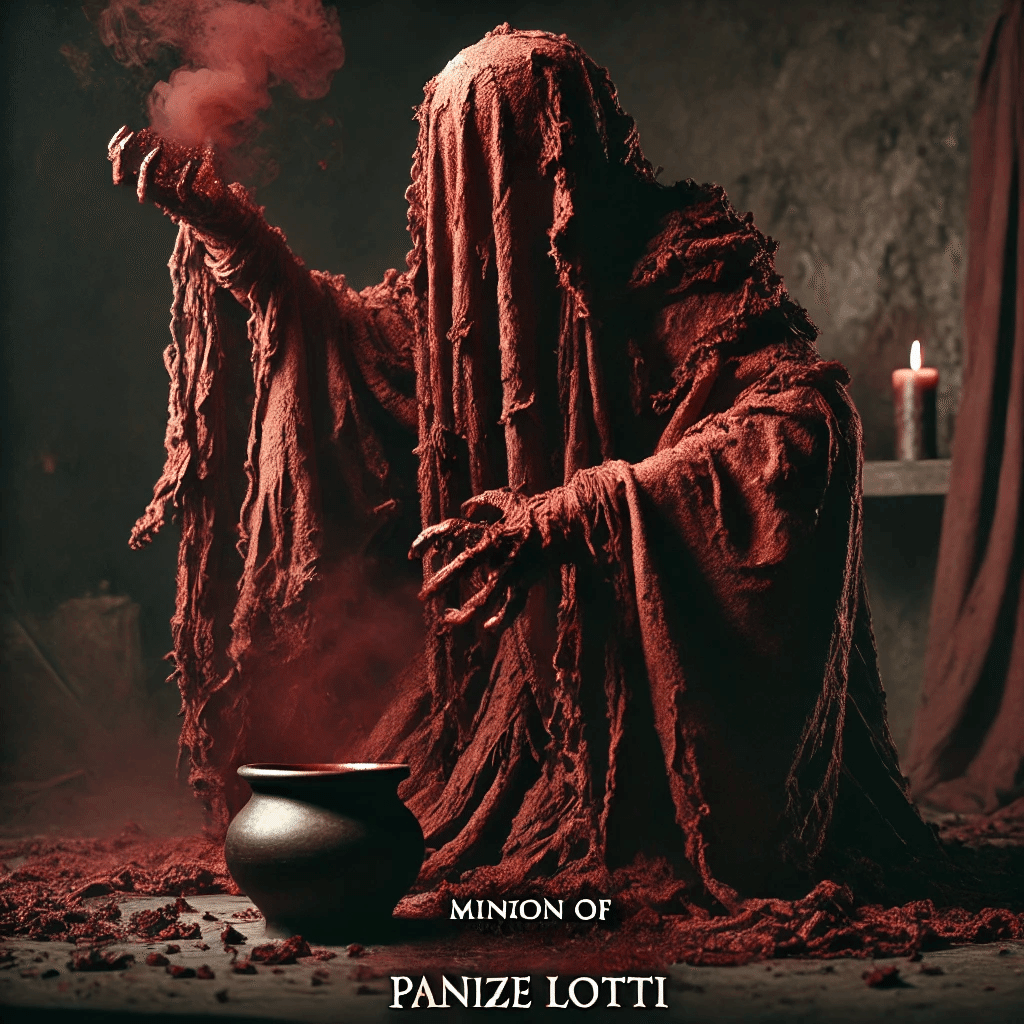

「私か?私は『天翔ける船頭の忠実なるしもべ、ダーク・サーヴァント』。別名、剥ぎ取る者という。お前たちはここで偉大なる天空の意志のために美しい犠牲となるのだ。」

魔法的に重々しく輻輳する声で、それは応えた。それに呼応するように、まるで蜃気楼のように周囲の壁が震える。なんともおぞましい現実が三人の少女たちを捉えていた。

それは、ローブの一部をはだけ、そこから甲冑に包んだ四肢をのぞかせている。その手には、血の滴る禍々しい大剣が握られていた。しかし依然としてその相貌を見やることはできない。

「もう一度だけ機会を与える。肌着をおいて失せろ。そうすればこの呪われた迷宮から汝らを解放しよう。」

目の前の存在は、年若い少女たちにこんな場所で衣類を脱ぎ捨てろと求めているのだ。もちろんそんな無理難題に応じられるはずがない。三人とも得物を握る手に力がこもった。

「どうやら、やるしかないようですね!」

意を決するアイラ。シーファとリアンもそれに続く。

「愚かな。崇高なる理念を理解せぬ愚か者よ。よかろう。この私自ら剥ぎ取ってくれる。その不明で未熟な精神を呪うがよい。」

そう言うと、ダーク・サーヴァントは再び古代魔術語交じりの詠唱を始めた。

「ル・ヴォン・テ・トゥ・オ・ラ・ハルト。原初の火の精霊よ。我は今汝を支配した。我が命に従い、暗愚なる者を罰しよう。無限の火を生み出せ。燃え盛る噴炎:Deadly Blaze!」

詠唱と共に、その両手はみるみるうちに炎があふれ、それを波のようにしてダーク・サーヴァントは三人に浴びせかけてきた。これまでに見たことのない、魔法学の教科書や魔術目録にはおよそ掲載のない、文字通り未知の魔法であった。

* * *

「ふたりとも、下がって!」

そう言って、身を踊り出したのはアイラであった。彼女は、錬金術と魔法を複合させた特殊な防御術式を駆使して魔法障壁を展開する!

それは覆いかぶさりくる燃え盛る炎をせき止める。激しい斥力の応酬の後、押し勝った炎の残滓がいくばくか彼女たちを襲ったが、それでもその大半を凌ぎ切ることができた。しかし、さすがのアイラが肩で息をしている。それほどにその魔法の威力は凄まじいものであった。

「相手が火なら、こうするまでですよ。」

アイラの背からさっと姿を現したリアンが、錬金銃砲を打ち出す。特殊な冷気属性の弾丸を使用しているようで、彼女の周りの空気の温度が一気に下がるのが感じられた。

その全弾がダーク・サーヴァントの身体をとらえる!命中するたびに重い衝撃音を響かせてその身体はひるみこそするが、効いている様子がまったくない!リアンは驚きのあまりその美しい眼をすっかり丸くしている。

「そんな…馬鹿なことはないのです!!これは『真石アクアオーラ』製の強装弾なのですよ!」

真石を使った強装弾(マグナム弾)といえば、超一級の破壊力をもつ錬金法弾である。しかしその直撃を受けてもダーク・サーヴァントは平然としているではないか!リアンの顔に俄かに恐怖と慄きの色が浮かぶのがわかった。

「愚か者め。現代魔術など我らが古代魔法の前ではままごとも同じ…。あきらめて屈しよ。我らは慈悲深い。」

三人の方を見据え、降伏を迫るダーク・サーヴァント。しかし、シーファにその意志はないようだ。

「こんなところで素っ裸にむかれるなんて、まっぴらごめんよ!この間のように尻尾を巻かせてあげるわ!」

そう言って、呪文の詠唱を始めた。

『火と光を司る者よ。法具を介して助力を請う。我は汝の敬虔な庇護者なり。我が手にある法石を贄として、その力を幾倍にも増せ!我が敵を貫き、光の欠片となさそう!赤玉(せきぎょく)による粉砕:Ruby Blast!』

それは法石を媒体として使用する特殊な術式で、物理的・魔法的に現物の法石を消費する代わりに途方もない威力を得ることのできるというものであった。シーファの差し出した手の先に輝くルビーに魔法力が集結し、凝集していく。刹那、それははじけて弾丸のごとくダーク・サーヴァントの体躯を貫いた!

金属鎧を砕くけたたましい音とともにルビーがその身体を貫通する。そこからはどす黒い血しぶきとともに魔法光を放つ火花のようなものが散り出る。ダーク・サーヴァントは、一瞬傷口を抑え、身をかがめて見せたが、しかしまたゆっくりと上体を起こして何事もなかったかのように身構えた。シーファの攻撃が効いたのは間違いないが、まるでそれを上回る回復力を備えているかのように、いまなお、それは脅威として三人の前に立ちはだかっている。

「うそ…。」

眼前の光景が、シーファも俄かには信じがたいようであった。ダーク・サーヴァントが再び炎の波を浴びせかける。今度は防御障壁が間に合わない!三人は、身を固くしてそれに耐えるが、損傷は相当なものだ。その魔法は肉体だけでなく精神をも同時に蝕むかのように、異常な痛覚を感じさせた。

「お金でなんでも解決できると思ったら大間違いなのですよ!」

高価な法石を惜しげもなく使ったシーファにリアンが毒づく。

「そんなの知らないわよ。こいつが異様すぎるだけだわ。そんなバカ言ってる暇があったら、あなたがなんとかしなさいよ、リアン!」

シーファの声には悲壮感が漂っていた。アイラも次の手を出しかねている。なにより損傷が酷く、痛みが激しすぎる。

「まったく、世話が焼けるですよ。とにかく、活路をひらくです!」

そう言うやリアンは高位の回復術式を行使した。

カリン捜索の一軒以来ガブリエルの領域を急速に修得しつつある彼女の手腕は確かなもので、火傷と痛みは随分と楽になった。だが、状況が好転したわけではない。

焦りばかりが募るが、勝機は見いだせないままだった。意を決したアイラが、得意の得物で白兵戦を仕掛けてみたりもしたが、相手はそちらの方にも心得があるようで、軽々とアイラの太刀筋をはじいて見せた。

魔力拡張したアイラの剣すら通用しないとは、どうにも勝てる気がしない。万策尽きて戦慄する少女たちを前に、ダーク・サーヴァントはなお静かに余裕を浮かべている。

* * *

「万事休すとはこのことね…。」

顎をつたう嫌な汗をぬぐいながらシーファが言った。

「まったくなのですよ…。」

リアンもアイラも二の句が継げない。

その時だった!

迷宮の中が激しく明滅し、鋭い雷撃が幾筋もダーク・サーヴァントの身体を打つ。その雷撃には確かな効果があるようで、奴は直撃を嫌い身をひるがえして回避を試みている。その血染めのローブは焼けただれ、その下の甲冑は引き裂かれるように破壊されていた。

それと同時に、周囲を無限に覆っているかのように思われた迷宮の壁が外から裂け、一柱の天使が姿を現す!

「みんな、大丈夫!?」

「カレン!!」

その天使はカレンだった。頭上にエンゼル・ハイロゥを浮かべ、その背に美しい白い翼を広げて光の剣を携えた天使は、ダーク・サーヴァントと対峙する。

「おお、おお…。希望の力、魔法力の源泉たる天使よ。美しい。その力は我らが天翔ける船頭の目的を達するのに欠かせぬ。…今はまだその時にあらずか…。ならばその命、しばらく預けおこう。しかしこれは呪いの解除ではない。いつでも我々は汝らの精神を迷宮に捉えることができるのだ。それをゆめゆめ忘れるな。我らが力の前に汝らが屈服する日は近い…。」

意味の分からない言葉を残して、ダーク・サーヴァントはまばゆい魔法光の中に消えていった。それとともに、少女たちを幾重にも覆っていた魔法の迷宮の壁は解け去り、つい先ほどと同じ日常の風景がそこには表れていた。今しがたのことがまるで嘘事であったかのように、路地には澄んだ秋の陽が差し込み、光と影のコントラストを描いているが、それらの一連が事実であることを天使の姿のカレンが如実に物語っていた。

「ちょっとまっててくださいね。」

そう言うと、カレンは天使化を解いていつもの姿に戻る。

「カレン!!」

半べそかきそうになりながらその身体に抱きつくリアン。カレンはその小さな身体をそっと抱き留めた。

「助かったわ。カレン。本当に…。」

シーファの声も幾分か震えている。アイラも力なくそこに佇んでいた。

「大丈夫ですか?」

そう訊くカレンに、

「ええ、でもよく私たちのいる場所がわかったわね。」

シーファが応えた。

「先生方とみんなの到着を待っていたら、下町の方におぞましい魔力の堆積を感じて、それで先生が見て来いと仰るので来てみたら、案の定すごい力が渦巻いていました。それで外から侵入を試みたわけです。間に合ってよかった。」

しがみつくリアンの身体を自身からそっと話すようにして言うカレン。

「どうやら、私たちはとんでもないのを敵に回してしまったみたいね。」

先の窃盗犯追跡の一件を含む今回の一連を思い返しながらシーファが言った。

「そのようですね。彼らの目的はまだわかりませんが、下着泥棒が目的という訳ではまったくないようです。」

カレンがそれに応じる。

「とにかくみんなが無事でよかった。詳しい話は先生方と合流してからゆっくりしましょう。どのみち今後は綿密な作戦が必要になりそうです。」

カレンの言葉にみな頷いて答えた。

秋の陽はちょうど天頂に差し掛かっていたが、屋根に覆われた路地裏では、それは断片的にしか大地に届いていなかった。ときどき吹き抜ける風が秋の深まりをのぞかせている。

* * *

「さあ、先生方がお待ちです。一緒に行きましょう!」

カレンに促されて、少女たちは通路を再度進み始めた。その先にはもう異変はないようだ。「いつでも汝らの精神を捉えることができる」というダーク・サーヴァントの残した言葉の意味が気がかりだったが、幸いにして日常に回帰することができたのだ。今は、果たすべき任務を遂行するのが先決だろう。路地を抜けて側道脇の石段を登って幹線道路に出ると、少女たちはそれにそってウィザードたちが待つ療養施設へと足を急がせた。

この季節でも昼間は暑い。しかし、ダーク・サーヴァントの威容によって少女たちはむしろ背筋に寒いものを感じていたようだ。不安と恐怖をいまだ払拭しきれない少女たちをその療養施設の入り口が出迎える。そこは、タマン地区に古くからある病院で、『三医人の反乱』の折に、後方の療養施設としてアカデミーの私設軍隊に接収されて運用されていたのだとのことであった。

当初、天使としての姿を見られてしまったカレン達が魔法社会の現実に戻ってくるのは難しいことが予想されたが、戦場に突如姿を現した一柱の天使によってそれぞれ救われたのを、目撃者が天使化と勘違いしたという理屈をなかば無理やり押し通して、天使に救出されたのちは療養のために当該施設に収容されていたという筋書きにして事を収めようとしたらしい。そのため、全員帰還したのではつじつまが合わないため、最初に天使化したユイアが、その後に目撃された全ての天使の「役」を演じることとなり、結果彼女以外の全員を帰還させる段取りで話が進められたそうなのだ。

もちろん、その虚構に現実味を持たせるためには、彼らを療養施設に収容して面倒を見るという一連に関与した協力者を必要とするわけだが、幸いにも、同地区の野戦病院を取り仕切っていたリズとハンナが、反乱の鎮静後にそこから療養施設に移動となって、そこでウィザードたちを収容して治療に当たったという体で、その演出に一役買ってくれて事なきをえたわけである。「持つべきものは友」というのはまさにこのことであった。

療養施設の入り口をくぐってから、正面入り口わきの階段を上がる道すがら、カレンが事の顛末を三人にそう教えてくれた。長い廊下の奥の部屋には、三人の到来を懐かしい顔ぶれが待っている。といっても、シーファ、リアン、アイラの三人は、カレンを探し求める旅の過程で、その面々とはすでに何度も『アーカム』で会っていたわけであるが、それはまた別の物語である。

療養質の扉を開くと、すでに着替えと荷支度を済ませたウィザードたちが出迎えてくれた。

「よう、遠路ご苦労さん。詳細はカレンから聞いたと思うけど、あたしたちもようやくこの魔法社会に戻ってくることができるよ。」

屈託のない笑顔をたたえてそう語るウィザード。

「それにしても、ずいぶん大変な事態が起こっているみたいね。カレンさんが間に合ってよかったけれど、みんな無事?」

ソーサラーが三人を気遣った。

「はい、カレンを送ってくれて本当にありがとうございました。実はずいぶん危ういところだったんです。ダーク・サーヴァントと名乗る輩はいったい何者なのでしょうか?」

そう問うシーファに、

「いまはまだ何とも言えないな。これ以上の面倒が起こらなければいいのだが。とにかくもまずはアカデミーに戻る必要があるな。レイ警視監にも詳しい話を聞いてみたい。」

ウィザードがそう応じた。

「先生方は帰られたらすぐに、アカデミーで復職される予定なのですか?」

「ええ、そのつもりです。ずいぶん空けてしまいましたからきっと仕事が山積みですよ。」

そう言って、ネクロマンサーは微笑んだ。

「大丈夫です、先生。私もお手伝いしますから。」

「そうね、頼りにしているわ。」

そう話すネクロマンサーとカレンの二人を見つめる青い瞳には少しばかりの嫉妬の色が見て取れた。いずれにしても、これでアカデミーには、魔法学部長代行の教授であるウィザード、純潔魔導士科の専門研究員であるソーサラー、看護学部の現場責任者としてのネクロマンサー、そして三人の友カレンが戻ることになる。それは嬉しく喜ばしいことであった。ただ、天使の目撃例の全てを引き受けたユイア(ウォーロック)をどうこの魔法社会に返したものか、ウィザードたちがそれを懸命に思案していたことを、シーファたちはまだ知らない。

秋の陽が静かに天頂から西にこうべを垂れ始める。こうなると夕方は瞬く間に訪れるだろう。秋の陽が落ちるのは早いのだ。

「積もる話は尽きないが、とりあえず急ぎアカデミーへ戻ろう。」

「といっても、今日はタマンで一泊だけどね。」

ウィザードとソーサラーがそんな話していると、療養室に二人の人物が姿を現した。

「まったく、時の流れって不思議なものよね。あなたたち二人がそんなに仲良くなるなんて、あのときは神様だってわからなかったわよ。」

そう言ったのは、今は医師として大成したリズだった。

「本当ね。あなたたち二人には感謝しかないけれど、そうも親密だとちょっと妬けるわ。ね、お嬢?」

ハンナがその後に続く。

ウィザードとソーサラー、そしてリズとハンナ、不思議な運命に絡めとられた4人が、幾星霜を経て思いがけない場所で思いがけない再開を果たしていた。

「いやぁ、リズ達には本当に世話になったよ。今回はいろいろ面倒を頼んで申し訳なかった。」

そう言うウィザードに、

「まったくよ。今度何か御馳走してもらわないとね。『怪物栄養』くらいでは承知しないんだから。」

そう言ってリズは朗らかな笑みを返す。

「ありがとうリズ。」

「それにハンナも。またどこかでゆっくりやりましょうね。」

「ええ、お嬢も元気で。近いうちにまたアカデミーで会いましょう。」

4人の旧友はそう言って再会を期すと、つかの間の別れを惜しんだ。その後で、ウィザードたちはシーファらを連れて療養施設を後にした。

西の空はすでに橙色に色づき始め、赤とんぼがそこかしこに飛んでいる。雲は金色に輝き、さわやかな秋の風に流されていた。地平にはちらちらと星が瞬きをのぞかせている。

「どうだ、お前たち。迎えに来てくれたお礼に今日は『ヌン・ディア』でも御馳走しようじゃないか?」

おもむろにウィザードが言った。

「えっと、あ、あの、ありがとう…ございます。」

突然のことに言い淀むシーファ。

「どうした。この時期の名物だぞ?噂ぐらいは聞いているだろう。嬉しくないのか?」

「いえ、嬉しいです…、とても。」

作り笑いを浮かべるシーファを見てピンと来たのかウィザードが言う。

「もしかしてお前たち、もう食べたのか?あんな高級料理を!?子どもたちだけで!?」

「は、はい。実は昨日、いただきました…。」

観念してシーファが白状する。

「まったく隅に置けないやつらだな。いったいパトロンはだれなんだ。シーファの安月給じゃ絶対無理だろうに…。」

ウィザードのその追及に、

「私ではないのですよ。」

リアンは知らぬ顔をし、アイラはどこか居心地の悪そうな表情を浮かべている。

「まったく、油断も隙も無いな。その歳から美食をむさぼっていると膵臓を病むぞ。」

「まあまあ、いいじゃないですか。それより、言い出しっぺは守ってくださいよ。今日の夕飯は期待していますから。」

ネクロマンサーがいたずらっぽい表情で、ウィザードに言った。

「私も楽しみにしているわね。お財布はもちろん、学部長代行様もちでね。」

ソーサラーが美しい黄金色の瞳の片方を閉じて見せる。

「まったく、どいつもこいつも、油断も隙も無いな。まあいいよ。今日は祝勝会だ。派手にやろうぜ!」

そう言うウィザードの声は朗らかだった。

7人の影は、タマン臨海地区の小高い丘の上に広がる宵闇へと消えていく。その先にはきっとおいしい御馳走が待ち受けていることだろう。しかし、その闇は、昼間呈された不気味な謎を反芻するものでもあった。

謎の先になお、謎が横たわっている。秋の夜が静かに暮れていった。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その2『謎を呼ぶ謎』完