AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その5『太古の船主』

真の力を解放した戦神ミーウが、今、ウィザード、ソーサラー、ネクロマンサーの前に立ちはだかっている。その身が放つ魔法光はおびただしく、美しい翠の髪をなびかせ、頭上には天使の輪が輝き、大きな翼を広げている。手にする剣はその刃の全てがまばゆい魔法光で構成されており、圧倒的な威容をたたえていた。

「では、参る!」

そう言って、ミーウが構えると、剣の刃を成す魔法光の輝きはいよいよ大きくなり、ついに視力ではとらえられないものとなった。彼が、その見えない剣をひと薙ぎすると、猛烈な衝撃波が三人の身を捕える!それは文字通りの直撃で、天使の力を帯びているため致命傷ということにこそならなかったが、三人は広間の入り口付近にまで押し戻され、壁に身体を強打した。相当な損傷だ!衝撃と痛みですぐに身体を動かすことができない。

しかし、ミーウに容赦はない。彼がその手を繰り出すたびに、見えない刃が幾重にも襲い掛かって来る。必死に防御の姿勢をとってそれを防ごうとするが、太刀筋を視覚として捉えられないというのは致命的で、ただ身を固くしてそれに耐えるしかなかった。天使の力がいつまでその猛威に対してもつのか、敗北は時間の問題であるかのようだ。なおも彼の繰り出す剣に容赦はない。それはとても1振りの太刀から繰り出されているとは思えないほどに繰り出しが早く、攻めが多角的で、その間合いも自由自在であるかのようであった。

「ちくしょう!いいようにやってくれる…。」

ウィザードが、苦痛に耐えながら業火の究極術式を行使する。

そのローブは既にずたずたに引き裂かれ、翼も大きく損傷していた。しかしまだ魔力が尽きたわけではない。その身体から究極術式が織りなす熾烈な業火が繰り出され、その炎の波がミーウに浴びせかかった。

しかし、ミーウは動じるでもなく、その見えない剣をひと振りすると、天使の力で繰り出される究極術式をすっかりかき消してしまった。先ほどまでとはまるで桁違いの強さだ!

一気に大量の魔力を放出したウィザードは肩で息をしながら膝をつくが、ミーウに手加減の意思は全く見えない。ウィザードのその身体を先ほどと同じようにして蹂躙していく。彼女はその場にうつぶせに組み伏せされ、両手に力を入れて身体を起こそうとするが、そこに更に見えない刃が襲い掛かった。

もはや防御の姿勢もとることのできないウィザードを、ソーサラーがその身を挺してかばう。しかし、彼女にもまたそれほどの余裕があるわけではない。

「このままでは駄目です!再起を図りましょう!」

そう言って、究極の回復術式である『慈雨:Rain of Affection』を行使しようとするネクロマンサー。

しかし、ミーウはそれを許してはくれなかった。見えない太刀筋が群れを内してネクロマンサーに襲い掛かり、たちまちにしてその身体を屈服させる。ウィザードと同じように両膝をついて前のめりに押し倒されるネクロマンサー。彼女は詠唱の余地すら与えてはもらえなかったのだ。

「どうする?まだやるのか?」

ミーウは、猛威を振るった不視の剣にようやく可視の輪郭を与えて構えなおすとそう訊いた。

「くそぅ。」

肘で上体を支え、顔を挙げてミーウを見据えながら、ウィザードはそう言うのが精いっぱいだった。ソーサラーとネクロマンサーにも戦意こそはまだあるが、体力的にはとうに限界に到達している。

* * *

そのときだった。神殿の入り口からこちらに向けて近づいてくる足音が聞こえてきた。こんなところにいったい誰だ?痛みに耐えながら振り返ると、そこには意外な人物の姿があった。

「アッキーナ!!」

そう、それはミーウとの決着がつくまで神殿の外で安全を確保していたはずのアッキーナ・スプリンクルであった。

「やっぱり強いね、ミーウ。さすがですよ、っと。」

「大エリヤか…。やはり来ていたのか。」

「まあね。あの方か私じゃないと、ルクスとは契約できないからね。」

何を言っている?二人は既知の間柄なのか?大エリヤとはなんのことだ?二人の様子を俄かに理解できないまま、三柱の傷ついた天使はその様子を見守っていた。

「そうか…。でどうするのだ?お前がやるのか?」

「それも悪くはないんだけどね。彼女たちにはもっと可能性の外延を広げてもらう必要があるんですよ。だから、私はそのお膳立てですよ、っと。」

そう言うや否や、アッキーナの足元にエメラルド色の大きな魔法陣が展開し、その全身を包んでいく。それはまるで三人がかつて経験した天使化と同じようであったが、それよりも遥かに規模が大きいものだった。やがてその光が翳るにともなって、天使化したアッキーナが姿を現す。

天使?確かに背に翼をたたえ、頭上に天使の輪を浮かべているが、その力は三人よりも遥かに強力に見えた。天使の輪は燃える光に輝き、翼は6枚あるように見える。それはまるで伝説に言われる熾天使のそれであった。

「さあ、その内にある『アッキーナの卵』に魔力を集中して力を解放してください。今こそ、『熾天使化:Seraphimation』するときですよ、っと。じゃあ、いきますよ。」

『ラ・ウェイ・トゥ・キ・オ・ガフ・レオーラ。太古の契約に従い天界の戒めを解かん。秘められた力を解放し、極致に近づけよ!:熾天使の誘いPromote Seraphimation!』

アッキーナは太古の魔法を詠唱して、天空から夥しい魔法光を三人の上に降り注がせる。それはめいめいの身体をとらえると、圧倒的な光量の魔法光でそれを包んで、あたりを真っ白に照らしつくした。やがてその光の翳りの中から、アッキーナと同じように天使を越えた存在が姿を現す。

「ほう。さしずめ俺はかませ犬というところか…。いいだろう。熾天使といえども所詮は天使。神との力の差を改めてその身に刻んでやる。」

そう言うと、ミーウは構えを新たにし、全身に夥しい魔力を滾らせた。

* * *

再びその手から、見えない刃が繰り出される。しかし、今度はそれを魔法的な感覚として捉えることができるようになった。いうなれば、その太刀筋が、脳裏に直接描かれるようなそのような一種の直観である。

「すげえ!よし、これならやれるぜ!」

「ほんとね!さっきまでのお返しよ!」

そう言うと、ソーサラーは、『(奇跡的な)氷刃の豪雨:- miracle - Squall of Icd-Swords』の術式を華麗に繰り出した!それはお馴染みの得意術式であったが、形作られる氷刃の1本1本が卓越した魔力拡張をされており、その動きは実に巧妙かつ変幻自在で、それらを払い落とそうとするミーウの剣技をかいくぐってその身をとらえていった!

さきほどまでとはてんで反対に、ミーウが大きく怯み、後退していく。しかし、その高速で多元的に繰り出される剣戟はやはりやっかいだ。それを食い止めるべくネクロマンサーが召喚術式を行使する。

彼女の眼前に巨大な冥府の門が描かれ、それが開くとそこから強大な体躯と魔力を持つレイスが召喚された。それは三柱の熾天使の前に踊り出ると、ミーウが繰り出す太刀筋をことごとく無効にする。ついさきほどまで圧倒的優位を誇っていたミーウが今では心なしか肩で息をしているように見えた。

「これで終わりだ。『絡みつく刃:Entwine Escalation!』」

ウィザードは、手にした炎の大剣から鞭のように自在にしなる刃を噴出させ、それでミーウを縛り上げた。それには切断力があるようで、ミーウの身体を覆っている神秘の甲冑を粉々に砕き、その手にあるかの厄介極まる剣を沈黙させることに成功した。

満身創痍となったミーウはその場に膝をつく。どうやら、ようやくにして決着がついたようだ。アッキーナがミーウの前にゆっくりと歩みでる。

「喧嘩っ早いのはいいですが、それでは奥さん泣かせですよ、っと。」

「知ったことか。だが、お前たちの勝ちだ。とどめを刺すがいい。」

ミーウは覚悟を決めてそう言った。

「私たちはそんなことのために来たのではないのですよ。ただ、わけあってどうしても『星天の鳥船』が要るのです。それを譲って欲しいだけですよ。だから、お願いです。ルクスのもとに案内してください。」

アッキーナのその言葉を聞いて、ミーウは頷いて応えた。

「あの奥に祭壇があるだろう。」

ミーウが指し示す先には、先ほどミーウが飛び込んだワニの像がある。

「あのワニ、セケトというが、あそこが『星天の鳥船』を係留するドックへのポータルになっている。その使用許可を与えよう。ルクスの下に行くがいい。」

そう言うとミーウはよろよろと立ち上がり、その祭壇までの道を開けた。

「ありがとうですよ、っと。乱暴して申し訳なかったのです。では先を急ぐので私たちは早速ルクスの下に赴きますよ。」

アッキーナは三人を誘うようにして祭壇の方へ進んで行った。セケトと呼ばれるワニの像の下には石床に魔法陣が刻まれており、そこに立つと床面から天上に向けて光が立ち上って、その身体をいずこかへ運ぶ。それが4度繰り返された後、ミーウの神殿に静寂が戻ってきた。ミーウは神殿の柱にもたれかかって腰を下ろすと、大きくため息をついて、その魔法陣がはなつ光が翳っていけていくのを見送った。

* * *

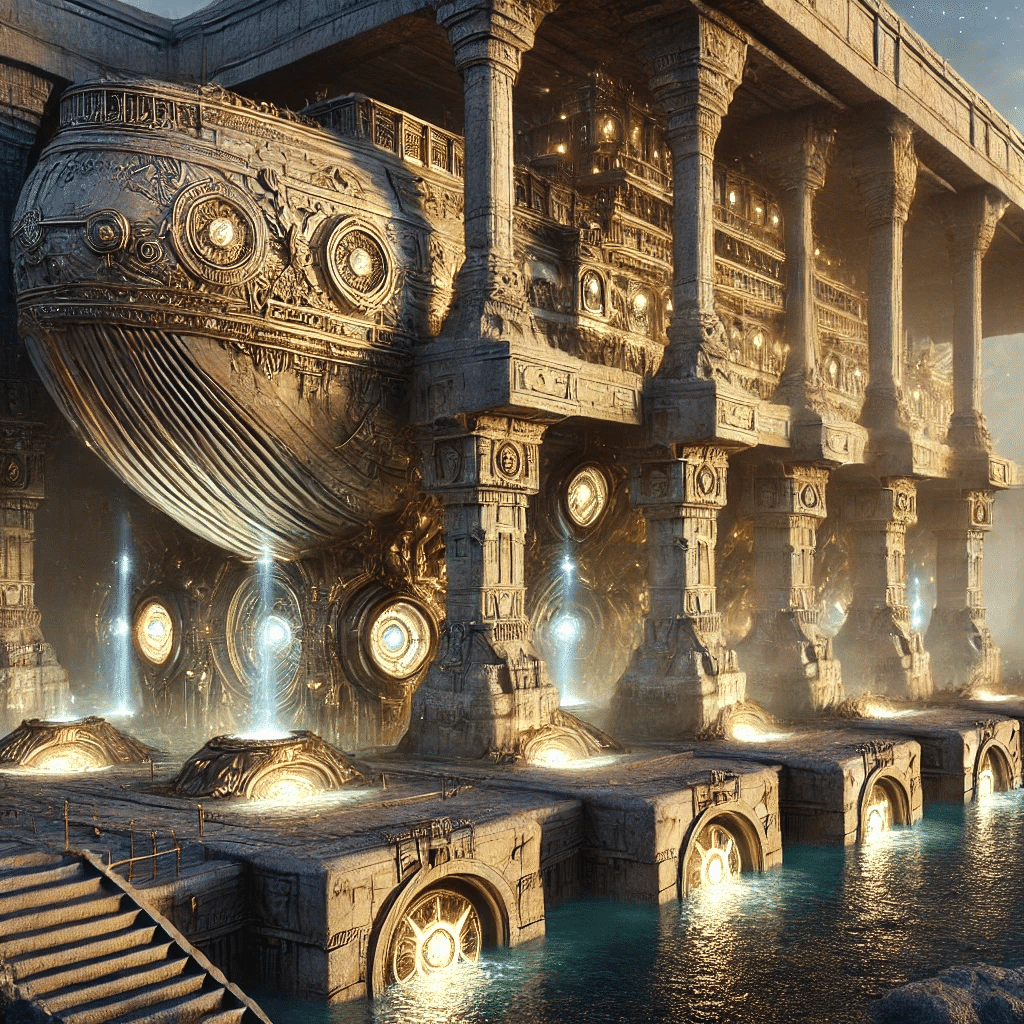

今、ウィザードたちとアッキーナの4人は、ミーウの神殿から続く、『星天の鳥船』が繋がれるという場所に佇んでいる。そこは、古代の錬金術で全体が形作られた巨大な造船所のドックで、そこには時空を駆けると伝わる一艘の船が係留されていた。それは、非常に大きなもので、鯨のような船体に横方向と縦方向に1対ずつ、計4枚の翼が付随しており、魔法光が滾るのであろう動力装置のようなものを船体下部に4機備えている。

そのドックの切っ先、鳥船の船尾のあるところに、美しい翠のローブをまとった太古の魔法使いが佇んでいた。4人が近づくと、その人物はゆっくりと向きを変えた。

「夫を退けるとは大したものですね、大エリヤ、いえ、サンダルフォン。」

「ミーウを組み伏せたのは私ではないですよ、ルクス。お久しぶりですね。」

魔法使いとアッキーナが言葉を交わす。

「それで、今日はどうしましたか?」

魔法使いが訊ねた。

「実は、わけあって時空を航行しなければいけなくなりました。それで『星天の鳥船』を使わせてほしいのですよ、っと。」

応えるアッキーナ。

「しかし、古い約束では、時空と時の運航にあなたたちは介入できないはずではありませんか?」

「だから、あの方ではなく私が来たのですよ。その約束はきっと守ります。ですから、鳥船を使わせてくださいな。」

やりとりを重ねるルクスとアッキーナ。

「そうですか…。夫を退けてここまで来たあなた方を無下にするわけにもいきません。一つだけ問います。それは正しい行いですか?」

「少なくとも邪悪な目的ではありませんよ。時空と時の運航を妨げる訳でもありません。それだけはあの方の名に懸けて宣誓しますよ、っと。」

ルクスの問いに、アッキーナはそう答えた。

ルクスは、視線を鳥船の舳先に一度映してから、ふたたび4人の方に向いて、それから言った。

「わかりました。あなたと契約しましょう。見る限り、彼女たちもまた悪しき力の持ち主ではないようです。この鳥船の使用を許可します。さあ、古の契約板を出してください。そこに署名しましょう。」

その言葉を受けて、アッキーナは透明なガラスのようなものでできた石板状の物体をローブの胸元から取り出して、それをルクスに渡した。

ルクスはそれを受け取ると、杖の先からペンのようなものを引き抜いて、そこに署名を施していく。したためられる筆跡を追うようにして、魔法光が美しい軌跡を契約板の上に刻んでいった。書き終えると、ルクスはそれをアッキーナに返す。

「ありがとうですよ、っと。これで契約は完了です。」

「約束はきっと守られますように。」

「はい、それは間違いなく。」

そう言って、二人は握手を交わした。いったい目の前で何が行われているのか、そもそも時空を駆けるという船のなんと巨大で圧倒的であることか、三人の魔法使いたちは目を白黒させながら、その神秘のやり取りを見届けていた。

「それでは、これをお持ちください。」

そういってルクスが差し出したのは1本の鍵だった。

「これは、この船を起動するためのものです。契約の証に、署名とともにこれをあなたがたにあずけましょう。時をかけ、目的を果たされるがよろしい。」

「感謝しますよ、ルクス。」

「はい。しかし、ご存じのように鳥船を動かすためには、アインストンのもつ動力と燃料、それからブレンダの管理する『時空の波止場』の利用権が必要です。二人にはあなた方と契約したことを伝えておきますが、しかし、それぞれの交渉はあなた方自身にしていただく必要があります。それはよろしいですね?」

ルクスが言った。

「心得ていますよ。いま、我々の別動隊が、それぞれの場所に向かっています。彼女たちに我々の契約の成立を伝えてもらえるだけで十分です。あとはこちらで引き受けますよ、っと。」

アッキーナがそれに答えた。

「それでは、私は鳥船を『時空の波止場』に転送しておきましょう。あなたたちはその鍵を持って、波止場にお向かいください。」

「わかりましたよ、っと。いろいろありがとうね、ルクス。また『アーカム』にお茶を飲みに来てくださいね。」

「ええ、久しぶりにあの方にもお会いしたいですし。くれぐれもよろしくお伝えください。」

「わかりました。伝えておきます。」

「ポータルの場所は分かりますか?」

ルクスが訊いた。

「ドックの屋内ですよね?一度来たことがあるから分かります。それでは少し急ぐのでもう行きますね。」

「お元気で。」

そう言葉を交わすと、アッキーナは三人の方に向きを変えて、一緒に行こうというそぶりをした。三人は、初めて出会う太古の魔法使いに遠慮がちに会釈をしてから、アッキーナの後について行った。

ドックの中は静かで、鳥船を浮かべておくための海がかすかなさざ波の音を立てているのみであっる。

* * *

ドック脇の建物の中に入り、その奥へと進んで行く。どうやらその先に『時空の波止場』に続くポータルがあるのだろう。そこを進みながらウィザードが言った。

「なぁ、アッキーナ。いったいどういうことだ。あんたの身体に埋め込まれている卵は失敗作じゃなかったのかよ?それがあんな力を持ってるなんて…。それにあたしたちの身体も…。」

それを聞いて少し困ったと言う顔をしながらアッキーナが言った。

「あの方にアカデミーから助け出された当初は、確かに私の身体の中に埋め込まれた『人為の天使の卵』はマークスによる失敗作でした。奇妙な変身能力しかなかったのは本当ですよ。ただ、その失敗作の卵は、そのままでは生命にかかわる重大な問題があって…。」

「そう、なのか…?」

「それで、あの方が卵の力を書き換えて本物の天使の力を授けてくれたんです。今まで黙っていたのは、なんというか、まさか今回のように私の力が必要になる時がくるとは思っていなかったからなんですよ、っと。」

「あんたの力というのは?」

「あの方が、私の卵を本物に書き換えてくださったように、私にも天使の卵の力を覚醒させて拡張させる力があるんです。あの方の力と同じですね。先ほどは、みなさんに以前飲んでもらった『アッキーナの卵』を経由して、その力を一段引き上げるための神秘の術式を行使しました。これでみなさんの位階は『天位:Angel』から『熾天:Seraphim』になったわけです。強い力を与えられるのはまあいいことなんですが、いよいよ人間から遠ざかりますからね。だからこれまでは、そんなことができることさえ黙っていたんですよ。」

「なるほどな。なんにせよ、さっきは助けてくれて本当にありがとうよ。」

「どういたしまして。さっきルクスも言っていましたが、強い力はそれだけ傲慢と堕落に繋がりやすくなります。みなさんなら大丈夫だと思いますが、くれぐれもその使い方には用心してくださいね。むやみには使用しないように。私もあの方も、みなさんに会えなくなるのは寂しいですから。」

そう言って、アッキーナは少し目を伏せた。

大きな力と、それがもたらす傲慢と堕落。その時の三人には、まだアッキーナの言葉の意味が十分には分かっていなかった。ただ、彼女の言う通りに、その内なる新しい力を濫用するのは極力控えようと、そのように自分たちに言い聞かせていた。

やがて、4人の前に波止場へのポータルが姿を現す。

「ここですよ。ここを通れば『時空の波止場』に行けます。管理者であるブレンダとの話はルクスがつけてくれているでしょうから、私たちの訪問を邪魔することはないはずです。行きましょうか。」

そう言って、アッキーナはポータルをくぐり、その光の渦の中に消えていった。後の三人もそれに続く。魔法光の粒が中空を頻りに舞った後、静寂と共に彼女たちの姿はそこから消えた。ポータルの光だけがいつまでも揺蕩っている。

* * *

ところ変わって、ここはアカデミー。今、キース・アーセンとライオット・レオンハートの二人は、太古の魔法使いブレンダが管理すると言う『十区の波止場』を目指して、南部『ディバイン・クライム山』にある『タマヤ』の洞窟に続く旅路に就こうとしていた。

天頂に向かい南へとかけていく9月の陽射しがまぶしい。旅支度を整えてゆっくりと歩きだす二人の後に、何か奇妙なものがついて行く。

「おい、ライオット。それは何だよ?」

キースが訊ねた。

「これでやんすか?これはおいらの力作でやんすよ、アニキ。」

「力作と言っても、まるでアンデッドの出来損ないにしか見えないぞ。」

訝しがるキース。

「『アンデッドの出来損ない』とは心外でやんすね。これはあっしが錬金術と屍術を駆使して作り上げた、大きな声では言えないでやんすが、オートマタでやんすよ。荷物運びから、キャンプの準備、護衛までなんでもこなすオールマイティーな、いわばあっしらの執事でやんす。なにかと便利でやんすよ。」

「そうなのか?」

「で、やんす。」

「まあ、お前が言うならそうなんだろう。男のくせにスカート履きの奇天烈だが、ネクロマンサーとしての腕は超一流だからな。高等部の上級生でもお前の右に出る奴はそうそういない。」

「でやんしょ?あっしはこれでも才能あふれる努力家でやんすから。」

そう言ってライオットはからからと笑った。

「でも、アニキ。こいつのことはアカデミーには内緒でやんすよ。なんせ、オートマタ(魔術駆動式の自動人形)はアカデミーの専売で、関係者以外が造っちゃいけないことになってやすからね。これがバレたら退学でやんすよ。そればかりはごめんでやんす。」

「ああ、そりゃあ誰にも言わないし、黙っておけばただの失敗作のアンデッドにしか見えないから心配はないさ。」

慰めるような、皮肉るような言い方で応じるキース。

「『失敗作のアンデッドとはひどいでやんす…。』

大げさにしょげて見せるライオットの後ろをその奇妙なアンデッド・オートマタが奇妙な足取りでついて来ていた。

『ディバイン・クライム山』へと繋がるタマン地区に至るためには、南大通りからルート35を南下する必要があるが、それは昇りくる太陽に向かって行くのと同じ行程である。そのため、常に正面から太陽の陽射しを受け、9月末のこの時期でも服の下はじっとりと汗ばんだ。時折吹き抜ける乾いた秋の風だけが救いであった。

二人は、東から西へと目の前を駆けていく太陽を見送りながら、どんどんと南下して行く。その日はタマン地区南西方向の山に面した場所に一夜の宿を求めた。二人に追従する奇妙極まりないアンデッド・オートマタを宿の店員は訝しそうに見とがめて、それは宿の外に繋いでおいてほしいと申し出たが、ライオットは、これは大きいだけのただの人形だから害はないと店員を説き伏せてなんとか部屋に連れ込むことに成功した。

部屋に入ると、順に湯浴みをしてそれから夕飯を済ませた。ライオットは、寝巻もまた女性のそれを身に着けている。

「おまえの自由をとやかく言うつもりはないが、もう少し普通に男の格好はできないのか?」

キースが、どこを見ていいか分からないと言う調子で言った。

「アニキ、ひどいでやんす。これはあっしのポリシーというか、アイデンティティでやんすから譲れないでやすよ。アニキもやってみると案外似合うんじゃないっすか。アニキ、男前ですし。」

「冗談じゃない。というか、お前にそんな恰好をされると、こっちがなんとも落ち着かないんだよ。まるで女といるみたいで。」

「何言ってんでやんすか。普段、セラ・ワイズマンみたいな美人に囲まれている癖に。それにアニキはトマス兄なきいま『マジカル・エンジェルス・ギーク』の棟梁なんすから、これくらいのことでおたおたしていちゃだめなんすよ。美しいものを美しいままに愛でるのがおいらたちの信条なんすから。」

「なんだよ、それは。なにか?お前は自分を美しいと思ってるのか?」

「その自覚はあるっすよ!」

そう言って、ライオットは不敵な笑みを浮かべて見せた。

「ったく。もう知らん。俺は寝るからな。」

そう言ってキースはベッドにもぐりこんだが、どうにも落ち着かないここちであった。

「お休みでやんす、アニキ。」

その後、彼は、深夜までアンデッド・オートマタのメンテナンスを行っていた。キースはそのベッドに横たわって、その熱心さとこまめさに感心しながら、いつのまにかその精神を宵闇の中に囚われていた。やがて、カチャカチャと錬金金属をいじる音も途絶え、明かりが消えて、寝息の二重奏が聞こえるばかりとなった。

窓の外では、フクロウの鳴き声が夜の静けさを際立たせている。

* * *

翌朝、先に目覚めたのはキースだった。よほど遅くまで作業をしていたのであろう、ライオットはまだしずかな寝息を立てている。ずいぶんとかわいらしい格好をしている割に寝相はたいそう悪いようで、キースはライオットを起こさないように、そっと布団をかけ直してやった。

窓の外から秋の陽が差し込んでくる。外では山鳥のさえずりが頻りに聞こえていた。部屋に備え付けの給茶機の湯を使って、簡単に淹れられるコーヒーを淹れて飲んでいると、ライオットが起き出してきた。

「アニキ、ずいぶん早いでやんすね。おはようでやんす。」

「ああ。おはよう、ライオット。昨日は随分遅くまでやっていたようだな。」

「うるさくして申し訳なかったでやんす。この『アンデッド・オートマタ』は錬金機構の部分とアンデッドの腐肉の部分の接合がなかなか微妙でやんして、メンテナンスが欠かせないでやんす。といっても、力は強いし、魔法は使えるし、ついでにアンデッドなのに真昼間でも行動できるわで、なかなかの業物でやんす。自分で言うのもへんでやんすけどね。」

そう言って、ライオットは照れくさそうに視線をそらした。

「とりあえず朝飯を食ったら、すぐに宿を出よう。夕方までには『ダイアニンストの森』を抜けてしまいたい。その後は『ディバイン・クライム山』の登山口の手前でキャンプになるだろうな。お前、そのひらひらしたパジャマ以外に屋外用のちゃんとしたのももってるんだろうな?」

そう訊くキースに、

「かわいい以外には興味ないでやんす。」

その準備がないことを、ライオットは暗に示して見せた。

「しょうがないな。雨でも降ったらどうするつもりだ。まあ、その時は俺のを貸してやる。」

やれやれと言った調子で言うキース。

「さすが、アニキ。話せるでやんすね!」

そう言って、ライオットはいつもの笑顔を見せた。

宿で供された朝食は豪勢なものであった。米の飯に、吸い物、出し巻き卵に豆腐、それから大根の煮たのにタマン名産の魚を焼き魚にしたものと、朝からボリューム満点で、食べ盛りの少年二人の胃の腑を大いに満足させた。ライオットは小柄で華奢ではあったが、その実は大食漢で、その膳をぺろりと平らげてしまったようだ。

「うまいっすね、アニキ。」

「そうだな。それにしてもお前のその小さな体のどこにこれが入るんだ?」

「それは内緒でやんすよ。」

そんな会話を繰り広げながら、荷物をまとめ、得物を持って二人は宿を後にした。会計はアカデミーの魔法学部長代行につけておけばよいということだったのでそのようにしたようだ。

秋の陽がゆっくりと東から昇っていく。朝のうちは涼しく吹き抜ける風が心地よい。抜けるように高い空に白い雲が浮かんでいる。

二人は街道沿いに『ダイアニンストの森』へと入って行った。

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その5『太古の船主』完