AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第3集その4『深夜の攻防』

ネクロマンサーたちがデイ・コンパリソン通り上で新たな脅威と対面しようとしていたまさにその時、山の反対面のすそ野を通るルート35上に展開された防御拠点では、学徒出陣の部隊として派遣され、防衛線と合流したリアンたちが日没の時間帯からわずかに与えられた休息の時間を終えて、夜警の準備を始めていた。時刻はほどなく日付の境界を跨ごうとしている。

リアン、カレン、アイラの3人は、レイ・ライホウという名の若いオン・マスターの指揮官の下に組織された約50名の小隊の一翼を担っていた。それは『第67独立魔導士隊』と命名された小隊で、指揮官のレイは少尉としてその小隊長の任にあたっていた。彼女は『終学:Master』資格を得たばかりのオン・マスターであったが、高等部時代にアンデッドの集団である『彷徨える屍』から辺境都市を守る自警団のために執った指揮の卓抜さで(年若い彼女が現場指揮を執ることになったのは偶発的な事情によるものではあったが)名をあげた経験を持ち、今回リアンたちの所属する小隊の現場指揮官に抜擢されたのであった。閃光と雷、及び火と光の領域の術式に優れ、魔法使いとしても相応の力量を秘めていたが、何より視野が広く、周辺事情や現場状況の瞬発的な理解に長けているという際立つ特性を持ち、指揮官として優れた才能の片鱗をのぞかせていた。

今、彼女の指揮下で、リアン、カレン、アイラは夜警のための備えを行っていた。

「先ほど、参謀本部から至急の入電があった。これまで魔法は通用しないとみられていた敵勢力であるが、低温氷結の術式の後で、雷撃の術式を加えると有効な効果を発揮できるようだ。従って、錬金銃砲を装備する重装の術士隊を最前列に、それに続いて銃砲団を、その後ろに魔術師と魔導士を配置する。術士団、銃砲団、魔法使いの順に前から整然と並んで防衛線を形成するのだ。術士団と銃砲団の射撃によって敵の前進を抑制、敵の攻勢が鈍ったところで魔法による殲滅攻撃を仕掛ける。急いで、隊列を成せ。偵察からの報告では、今夜夜襲があるはずだ。慎重かつ迅速に隊列をなせ。いいな!」

「レイ指揮官、厳しいけれど、聡明な方なのですよ。」

低温氷結の術式を行使するのに最適な装備を選び出して身に付けながら、リアンが言う。

「そうですね。それにしても、相手に魔法が通用するようになったというのは吉報です。これでやっと効果的な攻撃に転じることができますね。」

応じるカレン。

「アカデミーに残った先生やシーファさんも心配です。別働になるとは思ってもみませんでしたから。いずれにしてもお二人は私が援護します!」

二人を元気づけようと気を張るアイラ。三人の連帯は高まっているようだ。前方から順に指定された仕方で配列を成して、それが防御線を形作っていく。リアンたちの小隊は全部で50,それなりの防御壁が出来上がった。

「諸君、いいだろう。優秀な学徒を率いることができて光栄に思う。諸君らがこうして実践に赴くなどということは、本来あるべきことではない。しかし、事情はアカデミーを出る時に作戦参謀長たる魔法学部教授から説明があった通りだ。ここを抜かれることは、すなわち中央市街区の陥落に大きく繋がることになる。そうなれば、諸君らの学び舎、恩師、家族、友人らが敵の蹂躙を直接受けることになるのだ。その事態だけはなんとしても防がなければならない。覚悟してここを死守するぞ。よろしいか!」

「はい!」

厳格な訓示の後に、整然とした返事が続く。その場の空気は一気に張り詰め、揺るがない緊張感が張り詰めていった。夜半から深夜に至って、風は少しずつ渇き、日没頃の湿気た南風(はえ)に蝕まれるような不快感はなくなったが、しかし今度はその冷たさが不気味さを帯びるように感じられた。その冷ややかさと反対に、握る手には汗がにじむ。

ルート35は、市道であるデイ・コンパリソン通りとは異なり、幅広の国道である。そのため、通りの横幅だけで、30メートル弱はあり、かつ幹線道路のためにだだっ広く、そこに設置したバリケードと人的布陣のみで敵の侵攻を食い止めるとなると乱戦に陥りやすい。現場指揮官は、敵の『人為の兵士』たちとの銃撃戦を想定しており、銃撃の応酬によって一定の距離に相手を釘付けにすることで、進行速度を落とし、その隙に後方に配置した魔法使いが放つ魔法によって敵部隊を大規模殲滅する作戦を考えているようであった。少なくとも、先ほど参謀本部から緊急入電された、先に行われたデイ・コンパリソン通りの防衛戦においては、その作戦布陣が奏功したのだとのことである。しかし、その現場指揮官の決定に一抹の不安を禁じえなかった者がひとりいた。レイ指揮官である。

先ほど、山の向こう側でデイ・コンパリソン通りの防衛戦が繰り広げられてから、1時間半ほどの時間が経過している。我々が敵の弱点を把握し、効果的な攻め方を情報共有しているということは、敵方にも同じ準備と対策ができていると考えた方がよい。前衛から後衛までの万全の防衛線による整然とした攻撃という陣形戦を相手方が本当に許してくれるのか、レイ指揮官はひとり、そんなことを思い悩んでいた。特に、最前列の術士も、その次の銃砲部隊も得物は錬金銃砲であって、白兵戦に長けた武具を備えているわけではない。白兵戦距離での乱戦となれば、銃砲は寧ろ誤射の危険があって使用効率が落ちる。

レイ指揮官は、司令部で実施される軍議で、せめて最前列の術士隊には、有効な白兵戦用武具を併せて装備させるべきことを具申したが、装備重量の過大により携帯できる弾薬数が制限されるという理由で退けられた。護身用の基本的な近接戦闘用武具の準備だけでよい、というのが現場司令部の決定である。ここは戦場、上命下達は絶対だ。レイ指揮官は、脳裏を泳ぐ重苦しい不安を払いのけるようにして、敬礼のあと、司令部を後にした。

外の風は冷たさを一層際立たせている。都市の上空をひょうひょうとか細く鳴る風が耳に実に不快であった。

* * *

陣形を固めて敵の侵攻を待つ。1時間ほどしたであろうか、舗装された固い道を、多数の金属が踏みしめるような音が聞こえ始め、それがどんどんと大きくなってきた。そこにいる誰もが身体を固くする。やがて、敵方の灯す魔術の灯火が視界にとらえられるようになってきた。ついに来たのだ!

おかしい。互いに錬金銃砲を打ちあうなら、そろそろ敵方の移動速度は鈍くなるはずだ。ところが一向にその勢いが衰える気配がない。レイ指揮官が魔術式の夜間用望遠拡大鏡で敵の集団を見ると、彼らはなんと錬金銃砲ではなく白兵戦用の武具で武装しているではないか!「やられた!」そう、彼女の懸念は見事に当たってしまったのだ。錬金銃砲と魔法による波状攻撃が効果を発揮することを経験した敵部隊は、あえて白兵戦距離での乱戦に持ち込むことで、錬金銃砲の戦術的効果と、範囲効果術式の単純な展開を封殺しにかかってきたのだ。取り囲まれてしまえば、錬金銃砲も魔法も満足に放てないことになる。レイ指揮官は声を上げた。

「敵を接近させるな。銃砲隊は即時・任意に発砲しろ。牽制して足止めするんだ!術士隊はすぐに装備を白兵戦用に切り替えろ!ぐずぐずすると乱戦になるぞ。魔法使いは距離を取れ!後退だ!早く!」

他の部隊からも発砲が始まる。『徹甲法弾』を使った斉射の効果は高く、敵前衛をどんどんと蹴散らしていくが、『人為の兵士』はその屍を踏み越える金属の波のようにして、群れ成して襲い掛かって来る。

「撃て!とにかく撃ちまくれ!隣接させるな!撃ちまくれ!」

レイ指揮官の声が響く。周りを見ると、この状況に驚いたのか、部隊全員を後退させている他の指揮官が要る。

「バカな!こんなところで守備隊形を崩せば、敵の思うつぼだ!何をやっている。切れ目から回り込まれたら包囲されるぞ!」

しかし、レイ指揮官の声は、他部隊の兵士には届かない。

「くそ!なんてことだ。完全に裏をかかれた!」

レイ指揮官はしきりに周囲に目を配っている。しかし、その間にも敵はどんどんとこちらとの距離を詰めて来ていた。『第67独立魔法隊』!絶対に持ち場を離れるな。銃砲部隊は牽制射撃の手を緩めるな。絶対に弾幕を切らせるんじゃないぞ!術士隊は白兵戦の用意を!魔法使いは単体攻撃術式で臨機に応戦しろ。間違っても味方を巻き込んで背中から範囲術式を放つなよ!」

次第に近づく相手の鬨(とき)の声にかき消されそうになりながらも、レイ指揮官は懸命に檄を飛ばしている。レイ指揮官の最も近くにいたリアンたちは、今にも触れられそうな距離に迫って来る錬金金属の化け物のからレイ指揮官を守るために、彼女を隊列の奥へ押し戻そうとする。

「指揮官、奥へ。ここは危険です。」

アイラが彼女をかばうようにして前に出る。

「私のことはいいから、お前たちは自分の仕事をしろ!」

アイラを払いのけるようにするレイ指揮官。

「いけません。指揮官を失えばそれこそ総崩れになります。お早く!」

カレンも必死だ。リアンは、クリスタルの美しい法具の剣と錬金銃砲を身構えて、銃撃で敵の牽制を続けている。

整然と向かい来る錬金金属の波と、作戦の裏をかかれ、波打ち際のさらわれる砂のように乱れる防御線がついに一つにあいまった!会敵したのだ!

良くも悪くもレイ指揮官の懸念の通り、そして敵方の計略の通り、防御線を形成していたアカデミーの部隊は細断され、細分化され、数人の部隊ごとに敵に取り囲まれる格好となった。銃砲団はあちこちに味方の背が見えるために思うように弾丸を繰り出すことができず、魔法使いもまた同様であった。結局、魔法使いの部隊構成としてはもっとも不利な白兵戦によって、場に入り乱れる敵性勢力を撃退しなければならない状況に追い込まれた訳である。

敵勢力と衝突したときの偶然の位置関係で、レイ指揮官、リアン、カレン、そしてアイラが1団として敵に囲まれることとなった。

「くそ、やはり乱戦になってしまった!」

読みを実戦に活かすことのできなかった悔しさをにじませるレイ指揮官。

「こうなっては仕方ありません。」

カレンが声を上げる。

「各個撃破で、機会を待つですよ!」

リアンも覚悟ができているようだ。

「最前衛は私が引き受けます。とにかく皆さんで活路を開いてください!」

アイラが身体を張って敵と対峙する。その場はまさに騒然であった。

* * *

レイ指揮官とリアンは術式媒体の剣で応戦し、カレンは『武具憑依:Possessed Weapons』の術式で長剣に拡張した短刀を、そして彼女たちの中で最も白兵戦に長けている術士のアイラは、拳に装備した巨大なガントレットを魔術で威力拡張しながら、舞うように美しい体術を矢継ぎ早に繰り出して敵と対峙している。リアンは錬金銃砲との二刀流であるが、やはり、弾丸の撃ち出しにはためらいを憶えるようであった。敵の持つ剣や斧、槍といった白兵戦武具と彼女たちの持つ得物が交わるたびに、金属同士が擦れ合いぶつかり合う鋭くも耳障りな音があたりにこだまし、上空を鳴きながらかけていく風の音とともに、首筋に震えを呼び起こした。それが恐怖から来るものなのか、武者震いであるのかは、剣を交える少女たち自身にも分からぬまま、その美しい四肢へのピントを鈍いものにしていた。

「あれを見て欲しいのですよ!」

リアンが突然に声を上げた。小さな体をかいくって敵の攻撃を交わしたり斬りつけたりと忙しくしながら、その美しい瞳はある一点を見つめていた。

「どうしたの、リアン!」

カレンがそれに応じる。

「あれを!」

その声に促されて、リアンの視線に自分の視線を重ねると、その先には人期は背丈の大きい『人為の兵士』の存在があった。

「リアン、あれがどうしたのですか?」

迫りくる刃や拳を必死にかわしながら、カレンが問うた。

「あのおっきいのが、おそらく司令塔なのです。あれをやれば敵は統率を失うですよ。」

リアンの声は震えながらも自信に満ちている。シメン&シアノウェル病院で見せた魔術電算装置群に関するリアンの知識には卓越したものがある。それはリアンの自信であると同時に、カレンの確信でもあった。

「わかったわ。とにかく指揮官殿に伝えましょう!」

「はい、なのです。」

そう言うと、カレンは目前の敵の攻撃をかいくぐって、前方にさっと身をひるがえし、そこで敵と対峙しているレイ指揮官と背中を合わせた。カレンの脅威となっていた『人為の兵士』はリアンの剣によって倒されている。

「レイ指揮官!」

カレンが指揮官の横顔に向かって話しかける。

「なんだ、こんなときに。集中しないと死ぬぞ!」

厳しい言葉を返すレイ指揮官。それくらいに状況は逼迫している。

「わかっていますが、あの大きい兵士を見てください。リアンの話ではあれが司令塔で、あれを落とせば敵の指揮系統が瓦解するのだそうです。ですから、攻撃目標を絞りましょう。」

凛として意見を述べるカレン。その声色の真剣さにレイ指揮官も効く耳を得たようだ。

「そうか、それは朗報だが、こうも有象無象に囲まれたのでは、あれに近づくこともままならんぞ。どうするつもりだ!?」

「それは…。」

カレンはそう言って周囲を改めて見やるが、敵の数が多い上に、その中に多分に仲間が混じっているために効果的に周囲の敵を蹴散らす方法がない。

「君の言うことを試したいが、こうも囲まれると手詰まりだ。とにかく、各個撃破で近づくしかあるまい。」

カレンの進言に可能性を見出しつつも、苦々しい言葉を返すレイ指揮官。その言葉の通り、敵陣は巧みにその指揮官らしき『人為の兵士』を守護しており、なかなかそこに至る活路を開くことは容易ではなかった。

首筋を伝う汗が、焦燥と疲労を思い出させる。乱戦が始まってもうずいぶんな時間になるのだ。戦う少女たちに色濃い疲れが見え始めた。何らかの手を講じなければ!そう思った時だった!

* * *

「ひよっこたち!ずいぶんとお困りの様じゃないか!」

リアンの背後で聞き覚えのある声がした。振り返るとそこには見知った顔が二人いる。

「キャシー、いえ、キャサリンさん!ユーティさん!」

そう、彼女たちに声をかけたのは、かつて金を巡って争った末に和解したサナトリウムの経営者キャサリン・ハッターと、ダイアニンストの森に潜む神秘の魔法使いユーティー・ディーマーの二人であった。

「名前なんてどっちでもいいさね。私は私だよ。」

「まぁ、キャシー。もうこの子達の前で、そんなに悪人ぶらなくてもいいんじゃなくて?」

頼もしい声が聞こえる。

「来てくれたんですか!」

声を上げるカレン。

「おうともね。この金属塊の出来損ない連中が大勢『ダイアニンストの森』を抜けていったんでね。どうやらあのしけた森にもこいつらを手引きする悪党がいたようなのさ。それでね、飛んできたというわけよ。」

「あの、背の高いのが司令塔なのね。周囲の連中は何とかするから、あなたたちは早く行きなさい!」

ユーティーが背中を押してくれる。

「でも、この乱戦状況でどうしますか?集団攻撃魔法が使えないんです。」

カレンが声を落とす。

「そんなことを心配していたのかい?一番賢いお嬢ちゃんにも、かわいいところがあるじゃないか。まあ結果を御覧じろだ!」

そう言うとキャシーは詠唱を始めた。

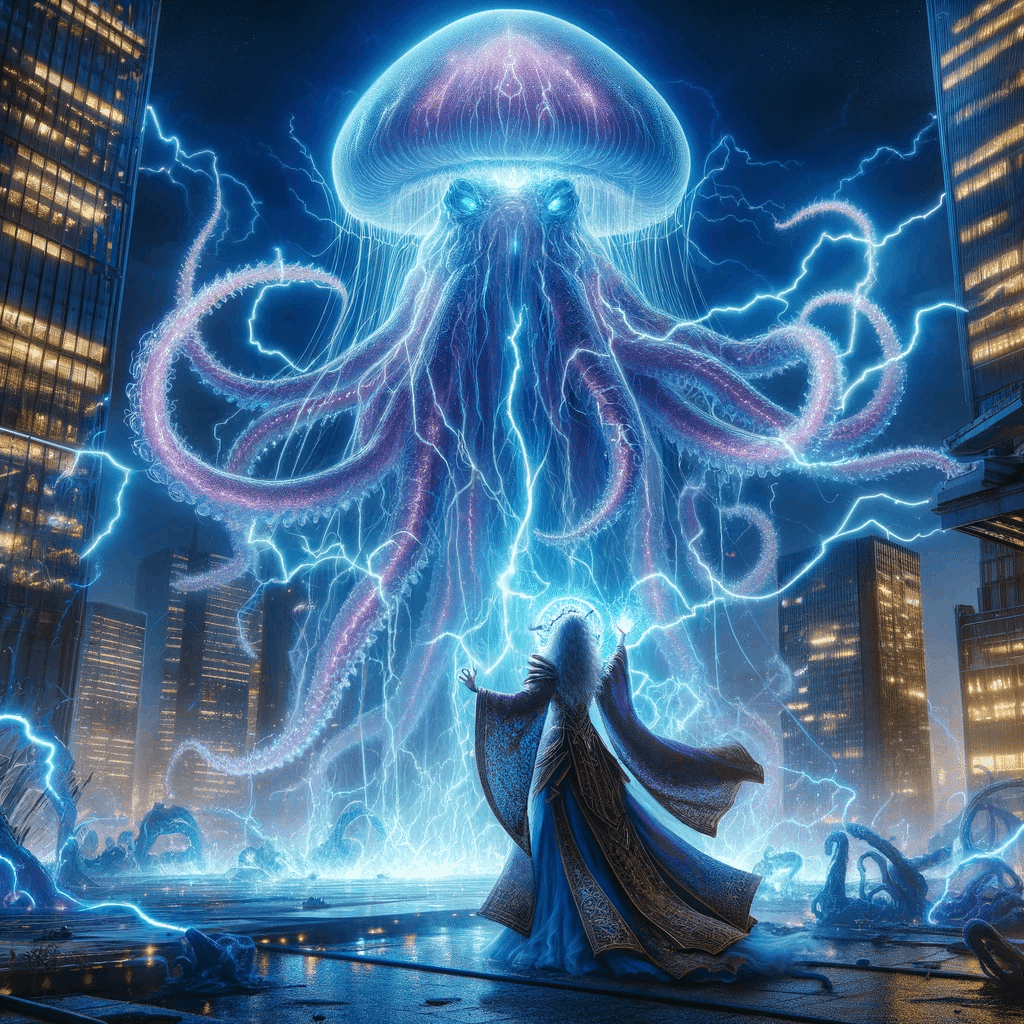

『邪悪なる海の生物よ。今汝に力を授けよう。我と契約せよ。その欲望を露わにして、破壊と混沌をもたらせ。召喚!雷を操る海の魔物:Summon of Thunder Jelly!』

彼女が詠唱を終えるや、深夜の市街地を一気にネオンで照らし出すかのような巨大な海の魔物が召喚された。それは大きな痺れクラゲで、膨大な電力をその体躯にたたえており、その身体から生える無数の触手には鋭い高圧の電流が滾っていた。

「さぁ、ユーティ、前座は任せたよ!」

「ええ、あとはお願いしたわ、キャシー!」

そう言うと、ユーティーは『熱気冷奪:Chill Out』の術式を行使した。

瞬く間にあたりの気温が低下して、ゴムや樹脂といった弾力性のある柔らかい素材を固く脆く歪にする。しかし、攻撃性の術式ではないため、周囲の味方に寒さ以上の影響を与えることはない。

「さぁ、細工は流々よ。あとは仕上げをお願いね。」

「おうともさ。契約に従い、我が敵を滅ぼせ!」

キャシーの召喚した巨大な痺れクラゲは敵味方の識別ができるようで、冷え固まった『人為の兵士』をその無数の触手でとらえては、劣化した錬金金属製の外装の隙間から高圧の電流を流し込み焼き尽くしていく。その触手は何度も何度もうねり、繰り出されては手近なところをうろつく『人為の兵士』を根こそぎとらえては高圧電流で焼き払っていった。先ほどまで、司令塔たる巨大な兵士に近づく術すら考えられなかったところに、ついにそこに至る道が開いたのである。

「何をぼーっと、見てるんだい。さっさと行きな!」

「急いで!あれをやれば敵は瓦解するわ!」

二人の熟練魔法使いに促されて、リアンたちは一目散に駆ける。二人と面識がないため、いまいち状況を飲み込めないレイ指揮官もまた、しかしこれを絶好の好機ととらえて、巨躯の『人為の兵士』の下へとかけて行った。

リアンの術式によって冷え切った周囲の空気が、風となって一気に全身の汗をさらう。体中が凍り付きそうな寒さを覚えながらも、内側から湧き上がる力を滾らせて4人は駆けて行った。やがて、敵司令塔と思しき存在が間近に迫ってくる。

* * *

それは、胸の中央に眩いばかりの魔術光を輝かせ、同時に両手にも色の異なる青白い術式の光を滾らせて、確かに何者かを操るようにしてそこにたたずんでいた。他の『人為の兵士』たち同様、錬金金属を組み合わせて作られた異形の体躯に、それを防備するかのようにローブをまとっている。十分に、互いを射程に捉えられる距離で相対しているが、それは話すでもなく不気味に立ち尽くしている。ただ、両腕だけを、コンサートの指揮を執るかのように、軽やかにも妖しく繰り出し続けていた。

「ここまでです。」

カレンが言う。

「私は『第67独立魔導士隊』の指揮官、レイ・ライホウ少尉だ。貴官が指揮官とお見受けする。後はない。降伏されるなら武具をこちらに差し出されよ。」

交戦部隊同士の儀礼に従った形でレイ指揮官は降伏を迫るが、相手は一向に様子を変える気配がない。ただ静かにその場にたたずんで、指揮を続けている。」

「従わないのならば、排除するまでですよ!カレン、私に続いてください。」

そう言うが早いか、『熱気冷奪:Chill Out』の術式をリアンが繰り出した!

あたりの気温が一層下がり、金属質の物体の表面を霜が覆う。相手の巨躯を形成する金属の群れがキシキシと冷たい音を立てるのがわかる。

「今ですよ!カレン!」

『閃光と雷を司る者よ。法具を介して助力を請わん。叢雲を呼び出し、稲妻をほとばしらせよ。雷の嵐によって我が敵を薙ぎ払わん!(拡張された)雷撃放出:- enhanced - Thunder Burst!』

リアンの声に暇(いとま)を入れずに詠唱を始め、猛烈な高電圧の稲妻の嵐を解き放つカレン。その雷は、鋭く明と暗をなうようにして束になり、次々と目前の巨躯を打ち続けた。雷撃と金属が衝突するけたたましい音があたりにほとばしる。相手は全身から激しい火花を挙げて悶絶するが、しかし一通りの喧騒が収まると、あちこち黒焦げた部分を晒しながら、しかしまったく意に介さないようにして、姿勢を戻し、ふたたび操り人形を来るようにして指揮を始めた。あれだけの雷撃の直撃を受けてびくともしないとは!いや、まったく効いていないというわけではい。事実、その巨躯のあちこちの金属は裂け、機械部は火を上げて燃えて、すすけた匂いを振りまいていた。しかし、その耐久力の方が一層勝っている、そのような状況であった。

刹那、その巨躯は、魔術光を滾らせた片腕を乱暴かつ唐突にリアンに向けて繰り出した。彼女は間一髪防御術式の展開こそ間に合わせたものの、ほぼその直撃を受けて後ろ手に吹き飛ばされた!街路樹が植わっている石造りのプランタナーにその小さな背を強打したリアンはその場にぐったりと身体をしなだれさせた。口元には痛々しく血が浮かんでいる。レイ指揮官がすぐに彼女の下に駆け寄り、回復術式で応急処置を施した。

再度、その巨躯が渾身の力を込めて反対の腕と拳をカレンめがけて繰り出してきた時、背後で銃声がした。アイラだ!彼女の撃ち出した法弾は、巨躯の肩口と脇腹、腿に命中し、その巨躯のバランスを崩すことに成功した。高速で薙ぎ払われたその腕と拳はカレンの美しい顔をすんでのところでかすめるように空振りし、姿勢を崩してよろよろと、数歩後ろに後ずさった。

魔法を通さない、金属製の圧倒的耐久力を誇る巨躯。そこから繰り出される卓越した白兵戦技能。どれも魔法使いにとっては、戦いを実に難しくするものであった。アイラの放った『徹甲法弾』は確かに、損傷を与えはするが、決め手というには乏しかった。その両手が繰り出す不気味な動きにあわせて、再び彼女たちの背後で、『人為の兵士』の群れの統率が戻りつつある。この状況で包囲されれば一巻の終わりだ。

上空をなおもひょうひょうと風が鳴いている。術式によって下げられた気温が身体を凍り付かせるかのようだ。自然と不自然が剥き身の脅威となって目前に立ちはだかっている、そんな様相であった。

* * *

アイラは、両手にはめた打突用の巨大な魔術式ガントレットで敵と格闘戦を繰り広げている。魔術強化された彼女の拳の一撃には十分な重さがあるが、敵の耐久力がそれを上回っている。やがて、さすがのアイラにも疲れが見え始めてきた。

一方、背を強打してしゃべれなかったリアンは、レイ指揮官の回復術式によってようやく話せるだけの体力を回復していた。しかしその損傷は想像以上に大きい。

「けほ、けほ。レイ指揮官、金属はどうすると脆くできますか?」

指揮官の腕に抱かれてその青い美しい瞳を潤ませてリアンが聞いた。

「金属を脆くする方法?こんな時に何を言って…。!!」

リアンの言葉に何かひらめいたものがあるようだ。

「リアン、まだ魔法は使えるか?」

小さな頭がこくりと頷く。

「いいだろう、私が魔法を放ったら、間髪入れずに冷やせ。いいな!」

ふたたび頷くリアン。レイ指揮官は詠唱を始めた。

『火と光を司る者よ。法具を介して助力を請わん。我は汝の敬虔なる庇護者なり。我が手に大いなる熱をなさしめて外敵を加熱せよ。脅威の熱傷を与えん!(拡張された)真紅の熱傷:- enhanced - Crimson Sunburn!』

彼女の手から猛烈な炎が幾筋もほとばしり、敵の巨躯を覆っていく。その炎には何らか粘着する性質があるかのように、その巨躯にまとわりつくと離れることなく、まるでその素体それ自体が燃えているかのようにしてその身体を激しく熱し続けた。引きはがすことのできない炎と業火に苛まれて、錬金金属製の巨躯はみるみる赤熱していく。

「いまだ、リアン!一気に冷やせ!!」

「はい、なのです。」

そう言うが早いか、リアンは『(拡張した)熱気冷奪:- enhanced - Chill Out』の術式を行使して敵の周囲の温度を一気に冷やした。

敵の巨躯を中心として周囲の気温は一層下がり、赤熱したその体表は瞬く間に霜を帯びながら黒くくすんだ色に変わって行った。全身を覆う金属は、ガリガリ、ギシギシ、ガンガンという不快な音を立てて、ささくれるように表面を乱し、ひび割れていく。熱膨張の後、急激に冷やされたことによって、金属全体が脆くなったのだ!

「いまです、アイラ。木っ端みじんにするですよ!」

リアンのその声を受けて、アイラが、両手の魔術ガントレットにたぎる力を大きく加速する。低周波振動のような音とともにその拳の周りの魔術光はたちまち大きくなって輝きを放つ!刹那!アイラは素早く両手の拳を交互にまっすぐ、相手の身体に突き立てた!

拳が衝突するたびに、巨躯は砕けはじけ飛ぶような大きな音を立てて、金属くずと火花を派手に巻き上げながら崩壊する。二発の正拳突きによって、その上半身と下腹部の片側はほぼ瓦解してぼろぼろになった。しかし、敵はなお残った体躯を駆使して反撃を試みるではないか!アイラは、一度距離を取ったかと思うと一気に駆け寄り、左手をその残った側の脇腹にめり込ませ、そこから身体をかがめると、右手を相手の頭部めがけて下から上に一気に薙ぎ払った。金属が引きちぎれる轟音がして、その哀れな頭蓋はある種のナッツのようにいびつに歪みながら深夜の中空に舞った。首と胴の接合面は、不格好に力づくに引きちぎられ、乱雑な凹凸を晒して火花を点滅させていた。やがて、ガシャリという重い金属音を奏でて、頭を失った巨躯はその場にうなだれた。

その途端であった。あれだけ整然としていた敵の統率は乱れ、どの個体も手前勝手に無目的に動くばかりで、それは既に動く的と化していた。追い込まれていた魔導士団は体勢を整え直し、冷却術式に雷撃術式を重ねるという既に確立した戦術によって、敵の残党を一掃していった。

4人が、ようよう息を整えて、乱戦場の方に視点を移すと、そこには錬金金属の残骸が山のようになっており、すでに騒乱の大半が終わっていた。厳しい戦いであったが、どうやら勝利を得たようだ。やがて、勝鬨(かちどき)の声がどこからともなく上がり始める。すぐに衛生兵による、負傷兵の後送が始まった。4人は、その場に腰を下ろし、後ろ手に空を仰いで大きく息をついていた。術式によって下がっていた気温に、初夏の季節らしいあたたかさが戻ってくる。それはほんの一瞬、激戦の疲れを癒してくれる心地よさを奏でていたが、しかし、ほどなくして、聞き覚えのある不気味な声の響きが、その空気の流れの上に乗って運ばれてきたのである。

ふたたびその場に鋭い緊張が走った。

to be continued.

AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第2集その13『深夜の攻防』完