HCDの考え方と基礎知識体系報告書②

hcdbasic_report.pdf (hcdnet.org)

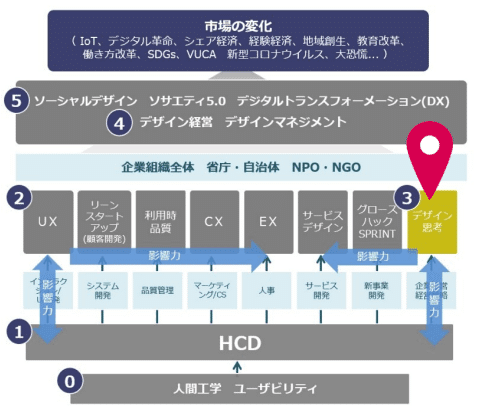

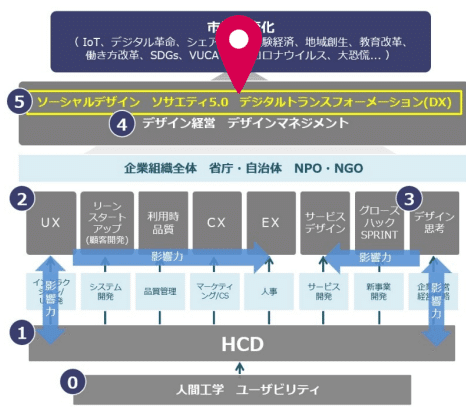

2章 HCDの考え方と基礎知識の広がり

2-1 HCDの発展と広がり

黎明期から現在までを6世代に分け解説。

世代ごとの節目は明確にわかれず、重複して出現している。

【プレHCD世代】

ユーザビリティへの着目

1900~1990年代

HCDの発祥:1990年代初頭アメリカ

フレデリック・W・テーラー(アメリカ初経営コンサルタント)

HCDの幕開け

作業員=人間 と着目し科学的管理法の取組により

労働時間短縮 / 賃金向上 / 生産性向上に貢献

人間工学(Human factor ergonomics)の開花

ユーザビリティへの注目

1970年代後半:

PCの誕生によりインターフェイスのユーザビリティが注目される

1990年代:

インターネットの普及により一般にもユーザビリティへの注目が拡大

日本国内:1990年代

大企業を中心にユーザビリティ評価部門の設置が進む

設計部門にインターフェイスデザイン部が設置される

産業革命からの背景

HCDの考え方誕生以前:

モノづくりでの人間への着目=1900年代初頭アメリカ

イギリスの産業革命成功にもとづいたアメリカのモノづくり

↓

産業革命前のモノづくり:職人によるモノづくり

産業革命後のモノづくり:機械を活用した労働者による大量生産人間の重要性への着目

科学的管理法の取り組みによるHCDの幕開け

フレデリック・W・テーラー:

アメリカ初の経営コンサルタント

仕事のプロセスを分析し「プロセスに従事する作業員=人間」に着目。

「作業員=人間」の1日分の公平な仕事量を科学的に求め、

従業員の就労時間の短縮と賃金上昇を実現。

さらに生産性を高めることに成功した。ユーザビリティへの着目

フレデリック・W・テーラーの科学的管理法をきっかけに

世界各国で「人間への着目」に関する研究が製造業・通信業界で加速する。

人間工学(Human factor ergonomics)の学問領域の開花

↓

ユーザビリティ(Usability)への注目

・ドキュメント分野・教育分野で発展応用

・1970年代後半 PCの誕生+ソフトウェアにおけるユーザビリティの重要性

・1990年代初頭 インターネット隆盛により一般にも重要性が宣伝される日本国内のユーザビリティの隆盛

1990年代前後

・大手情報機器メーカーを中心にユーザビリティ評価部門が設置される

・企業内にユーザビリティ評価部門を設置する企業が出現

・設計部門内にユーザビリティ向上の目的でインターフェースデザイン部署が配置されるようになる

1990年代のユーザビリティ向上のための活動

・既存製品の問題点を指摘する

・社内での指摘した問題点に対しての意識向上

【HCD第1世代】

国際規格HCDプロセスによるユーザビリティの工学化

1990~2000年代

1947年 ISO(国際標準化機構)設立

1998年 ISO 9241-11発行

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals

人間工学 視覚表示装置を用いるオフィス作業 使用の手引き / JIS Z 8530

1999年 ISO 13407発行(2020年ISO 9241-210に改訂)

Human-centered design processes for interactive system

インタラクティブシステムのための人間中心プロセス / JIS Z 8530

2005年 NPO法人 人間中心設計推進機構 設立

ISOの設立とHCD規格化の背景

市場のグローバル化に伴い、製品の国際間取引のため世界的な標準化の必要性が生じる

↓

1947年 ISO(国際標準化機構)設立

・様ざまな国際規格を制定

・発足~1980年代=製品の品質に関する規格化に重点

・1980年代以降=製品のマネジメントに関する規格化に重点

↓

1998年 ISO 9241-11の発行

ISO 9241-11 / Ergonomic requirements for office work with visual display terminals

(人間工学 視覚表示装置を用いるオフィス作業 使用の手引き / JIS Z 8530)

ユーザビリティを製品マネジメントサイクルの中に位置づけることに重点が置かれる。

開発工程でどのように進めればユーザビリティの向上を図れるかを規格化。

↓

1999年 ISO 13407の発行

ISO 13407:1999 / Human-centered design processes for interactive system

(インタラクティブシステムのための人間中心プロセス / JIS Z 8530)

↓

2010年 ISO 9241-210 に改訂HCDのターゲットと目的

<ターゲット>

製品 / システム開発のプロセス 責任者

製品 / システム開発のプロセス 管理者

製品 / システム開発のプロセス 設計者

<目的>

・既存製品やシステムの評価改善

・開発初期工程からユーザビリティの考え方を取り込む必要性と方法

ユニバーサルデザインの誕生:

すべての利用者を幅広く対象とする考え方

アクセシビリティ:

ユニバーサルデザイン実現の手段日本国内のHCDの発展

2000年代

・大手メーカーを中心にHCD関連専門部署の設置

・HCD専門部署による活動支援の活発化

・企業/学会で専門家が集い、専門家団体設立の準備が始める

2005年

・NPO法人 人間中心設計推進機構 設立

【HCD第2世代】

UXへの着眼~ユーザーを取り巻く環境条件への重点化

1990~2000年代

1990年代 インターネット隆盛期

1993年 ウェブ ブラウザの登場

ヤコブ・ニールセン博士「ウェブ・ユーザビリティの提唱」

ドナルド・ノーマン博士「ユーザー・エクスペリエンスの提唱」

1998年 ニールセン・ノーマン・グループの設立

2010年 User Experience White paper(UX白書)の発表

UXの拡大

CX:Customer Experience(顧客体験)

EX:Employee Experience(従業員体験)

HCDとUXの融合

ペルソナ法

カスタマージャーニー法

ウェブユーザビリティとユーザーエクスペリエンスの出会い

1990年代のインターネット隆盛期にブラウザが登場し、

ウェブコミュニケーションが一気に飛躍。

個人的な発信手段から商業サービス Eコマースの活用へと拡大、

ユーザーの使い勝手からユーザーを取り巻く体験に注目されるようになる。

UX白書(UXの初定義)

2000年代に入り商業的なWEBサービスが急激に普及し

ユーザーインターフェイスとしてのWEB活用が活発化

UXの重要性が急務となる。

↓

UXを定義するニーズ生じる

2010年 User Experience White paper(UX白書)の発表

・UXのタイムスパンに注目

・予期的UX / 一時的UX / エピソード的UX / 累積的UX

・UXを現象面 / 研究分野 / 実践面の視点でとらえること明言UXの普及

ユーザー体験への着目=様ざまな分野に拡大

↓

CX:Customer Experience(顧客体験)

EX:Employee Experience(従業員体験)

に応用拡大日本国内のUXの取り組み

2000年代半ば:HCDやUXへの着眼が高まる

UX領域はHCDと融合し発展している

・UX向上のためのアプローチとしてHCDプロセスの活用

・UX手法の「ペルソナ」「カスタマージャーにマップ」がHCDに取り入れられる

・情報アーキテクチャ分野も同様の動きあり

【HCD第3世代】

デザイン思考によるデザインの民主化とサービスデザイン

1990~2000年代

デザイン思考の隆盛

経済活動の変化:工業生産→知識創造・サービス提供

企業の生き残り戦略=イノベーション

↓

デザインの意味の拡大

新しいサービスやプロセス・コミュニケーション・コラボレーションをもたらす方法

1969年

ハーバード・サイモン博士(アメリカ人)

「システムの科学」

デザインを思考法として説明

1987年

ピーター・ロウ(アメリカ人 建築家)

デザイン思考 という言葉を考案

2000年代初め

IDEO(アメリカ デザイン会社)

非デザイナーのためのデザイン思考とそのツール提供

HCD(Human-Centric Design)を掲げる欧州発 サービスデザイン

1990年代初頭

初めてデザイン分野の一部として紹介される

2004年

SDN(Service Design Network)が発足

サービスデザインに関わる大学とプロフェッショナルの国際ネットワーク機関

サービスデザインとは:

サービスによってもたらされる提供価値を「サービス価値」と定義。

サービスをユーザーが必要とする目に見える形へと試行錯誤を繰り返しながら提供すること。

サービス価値実現の方法:

デザイン思考の活用

サービスデザインのプロセス:

ダブルダイヤモンド(英国デザイン協会 2005)スタートアップや新規事業における展開

アメリカ シリコンバレーでHCD価値の活用が活発化

エリック・リース著(スタートアップ起業家)

リーンスタートアップ

中核にHCDの考え方を取り入れ体系化

Google社

SPRINT

デザイン思考の考え方を取り入れ体系化日本国内のデザイン思考・サービスデザインの協調

サービスデザイン分野>

SDN日本支部の設立

デザイン思考分野>

ITプラットフォーマー、DXプラットフォーマー、経営コンサル各社

↓

ソリューションサービスの導入時や社内教育に取り入れる

【HCD第4世代】

デザイン経営による企業活動への定着

2010後半~現在

競争力強化に向けた40の提言

2003年 戦略的デザイン活用研究会が報告書として発表

デザイナー、企業デザイン役員、経営コンサルタントが委員デザイン経営宣言

2018年 経済産業省・特許庁が報告書として発表

デザインによる企業の競争力強化に向けた課題整理と対応策デザイン経営ハンドブック

2020年 経済産業省・特許庁

多くのビジネス関係者の気づきを得る目的で発行デザイン経営の課題と解決事例

2020年 経済産業省・特許庁Design Driven Management

デザイン経営宣言の海外向け報告書タイトル

Design Driven

ミラノ工科大学 ロベル・ベルカンティ教授

「デザインドリブン・イノベーション」

製品に新しい「意味」を与えることで生まれるイノベーション

製品に与える新しい「意味」

ユーザーが製品を購入する理由や製品から得られる体験価値のこと世界的な標準言語としてのデザインマネジメント

日本:デザイン経営=デザインを活用した経営手法

世界:デザインマネジメント

デザインマネジメント

初期:製品の美観と企業のデザイン物のマネジメント

↓

1960~1970年代

デザインを総合的にマネージすること

↓

1980~1990年代

戦略資産としてデザインをマネージすること

↓

現在

イノベーションのためのデザインをマネージすること

デザインマネジメントにおけるHCD

・社会と市場の共創活動を支える根幹

・デザインを民主化していく基盤的なアプローチの位置づけ

【HCD第5世代】

HCDマインドセットの各分野への普及状況

2000後半~現在

ソーシャルイノベーションに向けたソーシャルデザイン

ソーシャルイノベーションとは:

社会問題に対する革新的な解決策のこと

解決策は効果的・持続可能であること

創出される価値は社会全体に影響を及ぼすもの

ソーシャルデザインとは:

社会問題を解決するために生かすデザイン活動のこと

非営利団体IDEO.ORG(アメリカ IDEO)

企業や組織に対する事業活動+社会問題解決にデザイン思考を活用Society5.0時代におけるHCDの価値

Society5.0とは日本が提唱する未来社会コンセプト

Society1.0~人類が歩んできた社会ステージの次のステージ

デジタル革命やイノベーションを活用して実現する社会

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会課題の解決をする。

Society1.0=狩猟社会

Society2.0=農耕社会

Society3.0=工業社会

Society4.0=情報社会DX潮流におけるHCD

DXとは:

2004年 エリック・ストルターマン教授(ウメオ大学)提唱

進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていくという考え方が基盤となっている。

単なるデジタル化ではなく、進化したデジタル技術により社会や生活・企業が変革していくこと

2018年 経済産業省

デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会 設置

DXレポートガイドライン 発表

DXの推進:

デザイン思考、UXデザインのアプローチが前提となっているユーザー中心、アジャイル、データアナリティクスの考え方を重視。テクニカルライティングからUXライティングへの拡大

テクニカルライティングとは:

取扱説明書やマニュアルのわかりやすさがユーザーの安心につながり、顧客満足度を高めるため、ユーザーにわかりやすく情報をつたえること

UXライティングとは:

ユーザーが使い始める前からふれるタッチポイントで使われる、短いメッセージやそれを表現する技術のこと。

・共感を引き出し寄り添っていく表現

・ユーザー=人間に考慮した表現

【HCD新世代】

HCDの貢献

HCD基礎知識とマインドセットの習得

HCDの価値=人間に着目すること

UX領域との連携

↓

デザイン思考領域との連携

↓

組織経営・社会課題解決への拡大

HCDが求められる新しい分野

医療、教育、行政、自治体、NPO、NGO人間中心設計からHCDへ

HCD領域の特徴的なプロセスと手法の定義 の明示の重要性

人間中心のマインドセット(考え方・捉え方)の明示の重要性

HCDの価値:

人間を中心とした「発見」「創造」の繰り返し運動のこと