<アートの役割>「絵ごころでつながるー多磨全生園絵画の100年絵を描くことがぼくらのすべてだ」を見てきました。

<アートの役割とはなんだろう>

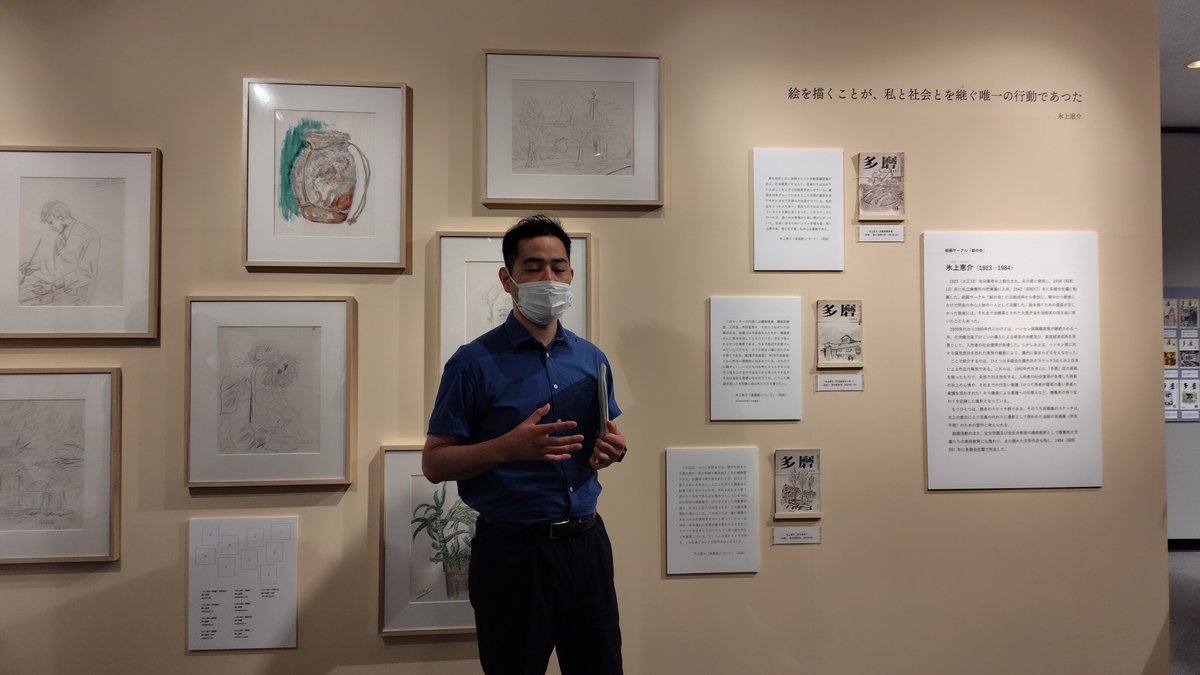

国立ハンセン病資料館企画展「絵ごころでつながるー多磨全生園絵画の100年絵を描くことがぼくらのすべてだ」を見てきました。(学芸員によるギャラリートーク付き)。 およそ100年前、多磨全生園の礼拝堂で入所者による第一回絵画会が開催され、戦時中に絵画サークル活動が本格化して、近年は集団から個人での作品作りに変化しました。多磨全生園の絵画サークルには女性はほとんどいなかったようなのですが北海道出身の方(鈴村洋子さん)が一人いて、その作品も見ることができました。北海道には国立の療養所がなく、私は熊本県合志市にある菊池恵楓園の金陽会という絵画サークルの作品整理のお手伝いをするまで、聖書か映画ベンハーでしかハンセン病のことを知りませんでした。菊池恵楓園で金陽会の絵画整理のお手伝いをしたことは非常に私にとって意味のあることで、これがあったからこそ、国立ハンセン病資料館にも関心が向きました。当時、金陽会メンバーの方やスタッフの方とおにぎり等で昼食を食べたのですが、この時、元患者さんたちが作ってくれた卵焼きがほんのり甘くてほろほろとしてとても美味しかったです。

資料館の常設展示は写真禁止でしたが、プロミンや大風子油の展示、山吹舎では12畳半に8人が入っていたという実物大展示など辛く悲しい歴史がある一方で、文化活動が盛んだったということもわかりました。人間が行う文化活動、サークル活動が後の世代に伝えるものって大きいなと思いました。しかし、基本的に入所者がより弱い患者の介護をしていたようです。患者による作業→体力消耗→悪化→治療(若干の回復)→作業というルーティーンで、抜け出せないそうです。そして、映像ホールで見た平沢保治さんの「らい予防法は、無らい県運動を生みだし、県と県、まちとまちを競争させて、家で療養している人を療養所に連れて来て隔離するようになった」というお話しが印象的でした。

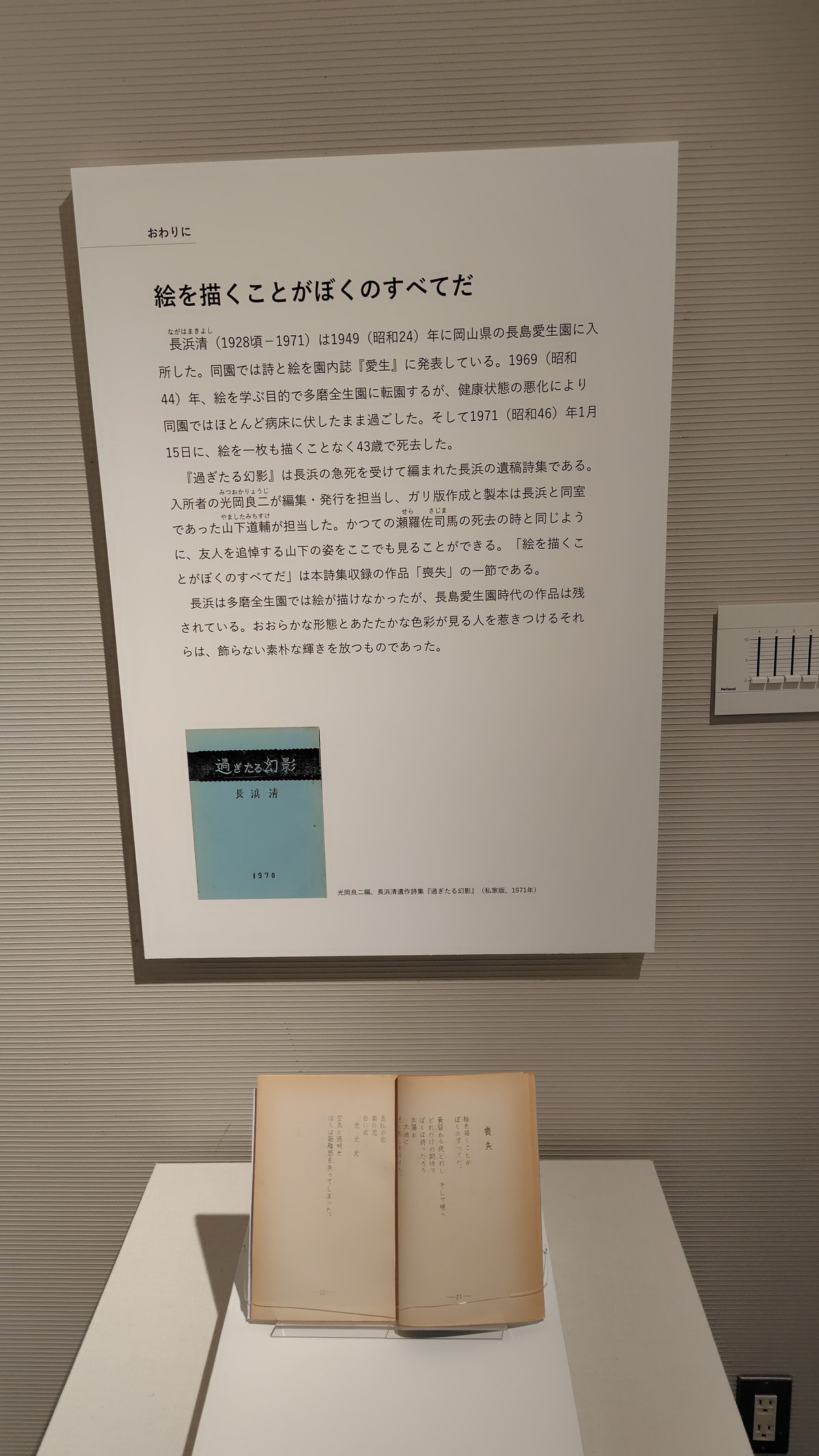

今回のハンセン病資料館での展示で、特に印象に残ったのは、鈴村さんのTシャツアートで、ここには鈴村さんの思いがたくさん言葉として書かれています。ハンセン病になり、差別された時、やさしい言葉をかけてくれたのは、アイヌの人たちと、朝鮮からの人たちだったそうです。また、絵を描きたくてもここ多磨全生園ではとうとう描けなかった長浜清の詩集が展示されています。描けずにいた人の気持ちの展示も興味深いです。

アートの役割とは何だろう。ーアートを生みだそうとする人と社会との接点であり、閉鎖された世界であっても、どの社会であっても、生きることの意味を見出しいうるものであるということを今回の展示で思い知りました。