名前の装丁

他人の名前を想定で解釈

全部理解してる人向けの目次

この記事は名トアドベントカレンダー2024に参加しています。

名トって何?という方は12/1に投稿されている「私は名前を作って戦わせています」を読めばだいたいわかると思います。

最強の名前トーナメント(以降名ト)にはとても便利な『名トくんbot』という機械が存在し、権力を持った偉い人が無償でメンテナンスをしたり定期的に機能を追加したりしている。

その機能の一つ、ガチャコマンドを使用すると、基本的に全ての名前が登録された図鑑からランダムに名前を表示することができる。

今回はそのガチャを利用し、創作の練習も兼ねて出てきた名前のデザインを考える。ここでいうデザインはビジュアルだけに留まらず、名前の持つ設定やキャラクター性も指す。というかそっちがメイン。

排出される名前はほとんどが他者が作成した名前だが、名トには基本的に公式設定と呼べるものが名前しかないとされているため大丈夫らしい。

若干形骸化しつつある仕様だが、他者が勝手に文脈を付け足すことができるというシステムは名トにとって重要な要素だと思うため、あえて作者の解説などを顧みずに名前や必殺技からざっくりと考察していきたいと思う。

(考察と書いてあるがほとんどの設定が無より湧き出ている)

でも怒られたら謝るかんね!マジ!

一名目

釘と罪悪、縫い止めた目 標本展翅エミル

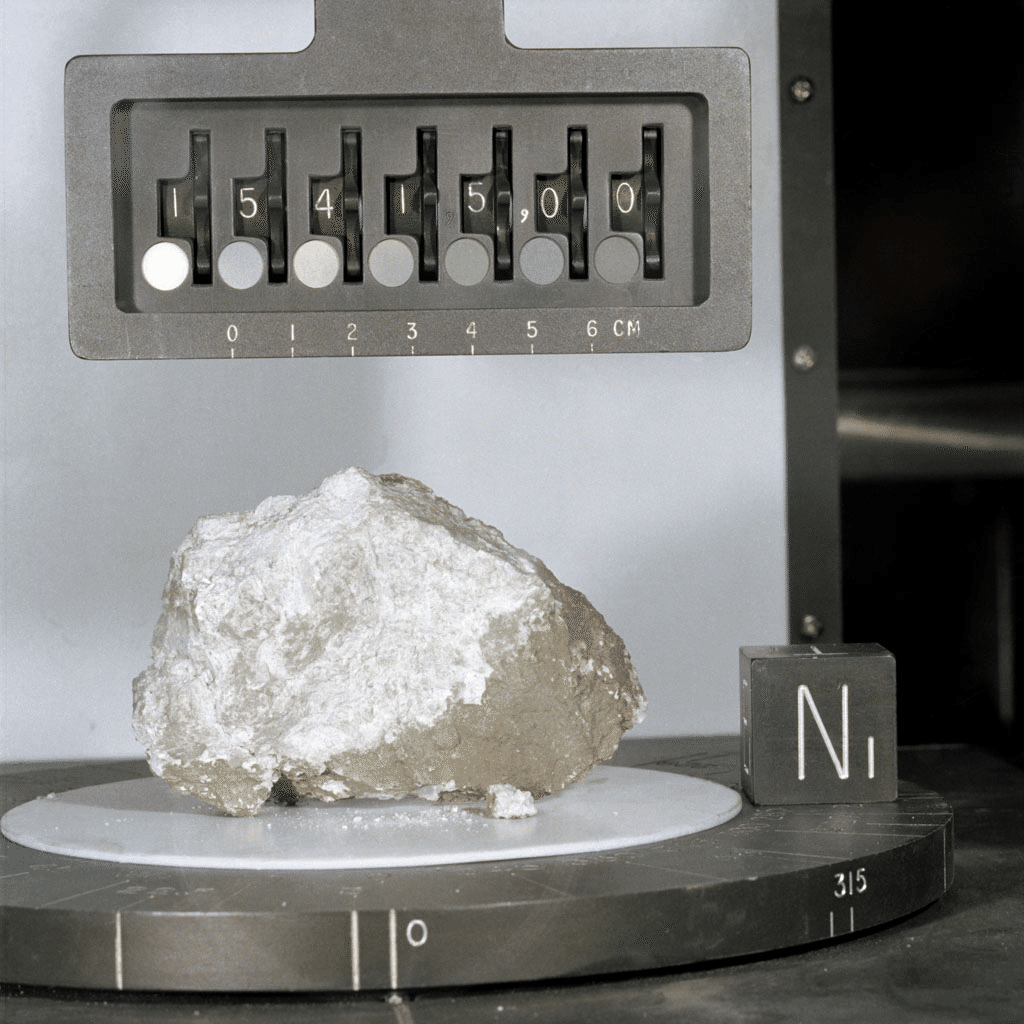

図鑑番号:No.15963

出場杯:虫モチーフ杯

モチーフ:クジャクヤママユ

必殺技:

あやまったって、もどらない

ひとつ、ひとつ、ていねいに

名前について

実在する虫をモチーフとした名前が戦う虫モチーフ杯の名前。あくまでモチーフであるので、その虫そのものがキャラクターであるとは限らない。

必殺技やモチーフから『少年の日の思い出』の登場人物、エーミールを下敷きにした名前であると思われる。虫モチーフ杯では、他にカフカの『変身』モチーフの名前があった。

標本制作という行為に備わっている残酷さと、作中における主人公の犯した罪をうまく吸い上げた名前。必殺技がひらがなで統一されているところは、エミルの自我が幼い子供のものであるような印象を受ける。

名前はエーミールだけれど、必殺技においては主人公とエーミール両方の視点が合わさっているし、その罪の所在があやふやなところも不気味でいい。

展翅は天使のもじりだろうか、と思ったら作者がそう言っていた。まあ、作者の解釈と合致することに問題はないからね。

設定考察

エミルは名前の通り天使である。

全ての天使は人を裁く権利と義務を神によって定められているが、その基準や方法に関しては個々の天使に委ねられている。これは増えすぎた人類により多様化する罪の基準に適応するため、最近誕生したシステム。

エミル含め天使はフラットな視点で世界を解釈できるよう、精神が赤子のように無垢である(知識は万能経由で全て持っている)。世界のまるごとが「当然のもの」としてインストールされているので、偏見は情報ではなく意識によってしか生まれ得ない。

人が蝶を捕まえて標本にする様を見て、「人間が蝶を罰している」と解釈したエミルは、人を罰する際にも同様の行為をするようになった。標本は奇しくも磔刑に似ている。

標本にされても罪を改めない悪人は、少しずつ四肢を潰される憂き目に遭うだろう。

ビジュアルについて。

体は真っ白で、筋肉質ではないように思える。無性か両性。髪の毛が長くふさふさしているため女性として見る人が多い。頭から触覚のようなものが生えていてもおもしろいかもしれない。

両まぶたは血管のような赤い糸で縫い留められている。これは標本の美しさに目を奪われてしまわないようにするため。

羽にクジャクヤママユのように目がいくつか付いており、こちらが視覚情報を管理している。この部分は聖書に載っている天使に近い見た目。

備考

初っ端からかなり豪快に妄想をトばしてしまったが大丈夫かなと懸念。

痩せているイメージもあったが、クジャクヤママユにハグしたら気持ちよさそうだったので柔らかい印象を付けた。標本は勘弁してほしい。

二名目

荒波館の専属メイド 沈海 兎

図鑑番号:No.3357

出場杯:萌杯〜要素の章〜オトコ編

セリフ:

私に構ってる暇があるなら仕事してきた方がいいんじゃないですか...?

スカート?これ、腹足です...期待してたのならすみません......

まあ、好きにしていいですけど......どうせ私はもう一年もありませんし......

名前について

萌え杯という、萌えるキャラクターを投稿する素晴らしい催しにて登場した名前。なんとオトコ編の名前ながらメイドさんである。

おそらく雇い主である私に対してツンとした態度、というほどでもないが、やや塩な対応をしてくれている。海だけに。

後半の寿命に関するセリフから、言葉の端々に諦観が滲み出ているようにも思える。塩対応の中には、生きる上でのやりとりに対して本気になれない心の影が付いて回る。

腹足。この情報によって腹足綱の生物種、もしくはその擬人化であることが分かる。特に決まってないかもしれないが、どの生物モチーフだろうか。

海兎(アメフラシ)説、ウサギモウミウシ説、ウミウサギ(貝)説……

個人的にはやはりアメフラシ説を推したい。黒と白のカラーリングはメイド服を連想させるし、触覚があると嬉しいため。また、雌雄同体でもあり、寿命も1~2年とセリフに近い。

設定考察

同人ゲーム『荒波館の泡沫』のメインヒロイン。

『荒波館の泡沫』のジャンルはビジュアルノベル・ノベルゲームであり、兎くんと主人公以外のキャラクターは一部イベントのみで登場するモブキャラクター。

あらすじを紹介しよう。

勤めていた会社が倒産し、無職となった主人公。同時期に遺産相続で荒波館を所有することとなった、というより押し付けられた。叔父の遺書において、相続先に主人公が指名されていたのだ。

荒波館は、岩肌の見える海岸沿いの小高い丘に建てられた洋風の住居である。僻地にあり、潮風で風化した館にはロクな値段が付かなかったらしい。昔によく世話をしてくれた叔父の別荘でもあって、管理せず廃墟にしてしまうのも気が引けたため、休養も兼ねて荒波館に一人で住むことを決める。

埃の溜まる広すぎる館で過ごしていたある日、館の裏の海岸にメイド服を着た一人の少女?が倒れているのを発見する。館に運び介抱すると、目覚めた少女?はお礼に館の掃除をテキパキとこなす。

手際に感心していると、彼女?は住み込みで働くことを提案し――

兎くんは「メイドウミウシ」という種の生物で、働くことを対価に家屋に住み着き安定して子孫を継いでいく。都合が良すぎる?同人ゲームにそういうこと言わないでほしい。

無性生殖の卵から生まれた子供は一度海に還り、陸生できる体とメイドの技術を得るまで成長した後に、親が働いてきた家屋に戻ってくる。鮭の遡上みたいだ。彼らを守るために、祖父はメイドウミウシのためにこの館を手放さずに所有していた。

荒波館での退屈だが穏やかな日々に癒されていく主人公。兎くんとは次第に仲良くなって気軽に言葉を交わせるようになる。兎くんが興奮すると鼻血を出してしまうみたいなのも分かってくる(アメフラシの習性)。

季節が過ぎ去り、寒さの厳しい冬になると、兎くんの容態が急激に悪化する。兎くんの寿命がもう長くないことを、彼の口から聞かされ愕然としてしまう。彼はまるで、うたかたのよう。

主人公が看病に疲れ眠る夜、兎くんは館を抜け出し荒波立つ海へと入っていく。岩場に卵を残し、海水に溶けるように消え、その儚い生涯を閉じる。

そしてまた、来年の夏に兎くんの面影を残したメイドウミウシに出会うのだ……

なんでこんな辛いストーリーにしたんだ。許せない。

備考

若干違うけど『ねねねねはおれのよめい』の影響がある。

三名目

明関高校魔法科担当 “白衣のほう”、遊佐先生

図鑑番号:No.15963

出場杯:最高の学校教師杯

担当教科:魔法学 (幾何魔法学)

追加情報:

R暦1093年生まれ、ぎっしゃ座。36歳。 眼鏡をはずすと目が小さく見えるのを生徒にいじられがち。

既婚者。

名前について

最高の学校教師杯、という非常に偏ったジャンルの杯。それぞれが最高だと思う学校教師が集まった。

一見してただの高校教師、しかし魔法科担当と紛れもないフィクションのキャラクター。R歴やぎっしゃ座など、現実には存在しない要素が散りばめられている。

"白衣のほう"という形容の使い方が上手い。これにより、生徒からどんな評価・扱いを受けている教師なのか漠然と見えてくる。また、魔法科担当教師が他にももう一人いるのか、もしくは遊佐という名前の教師が二人いるのか、など推測できる余地が生まれておもしろい。

学校や遊佐先生の名前が取り立てて特別ではない、ファンタジーらしさのない日本語名であるところから、現代社会に魔法が溶け込んだ世界と見るべきか。どうやら数学に近い理系教科のようだが……

白衣を着ている教師、私の母校にもいた。化学教師だったけれど、魔法学もそれに近いような扱いなのか。マンドラゴラ汁とか服に付いたら匂いが落ちなくて大変なのかもしれない。

設定考察

遊佐は明関高校に在籍している魔法学教師である。無精ひげがトレードマークで、身長は170cm程度。目にはいつも薄い隈がある。黒板が授業開始時に消されていない場合、機嫌が悪いとその上から書き出すタイプの教師をしている。

魔法学といえば先史以来世界中で究明されてきた学問分野であり、今では呪術学や神秘学とは区別されるが、袂を分かつ前は複合的に考えられてきた。化学・物理学・生物学を区別する前の科学のようなものだ。

科学と魔法学の原理は同一の根源から来ている、という統一理論も存在するが、ロマンを感じるものの遊佐は否定的に見ている。興味がないわけではないが、机上の理論より技術の形で応用される実用的な数字の方が好みなたちである。

現在遊佐は幾何魔法学教師として教鞭を揮っている。幾何魔法学は魔法陣理論に関連する教科だ。

古典的な結界としての魔法陣に始まり、その発展として魔力を封じ効果的に利用するための魔法陣に関する理論や、魔法具に刻印する魔力を封じたコードとしての魔法陣理論まで幅広く教える。高校三年の今は大学試験で出題されがちな第四の道魔法陣について解説しているところだ。

もう一人の魔法学教師は詠唱魔法学を担当している。遊佐も魔法学教員免許を持っているため、詠唱魔法学を教えることができる。が、詠唱学に苦手意識があるため今のポストでよかったと思っている。

遊佐は詠唱をよく噛む上イントネーションを間違えて魔法が不発することが多々ある。魔法学をやっていると未翻訳の資料を読む機会が多く、読み書きは充分にできるのだが、肝心の喋りがからっきしダメで、そこにコンプレックスを持っていたりする。生徒からからかわれることもあり、寝不足が酷いとマジギレするので笑い種にされている。

備考

母校の教師の印象がかなり混ざってしまった。彼は既婚者じゃなかったしお酒が好きすぎて痛風になり、階段を5分くらいかけて登っていたけれど。

四名目

身元不明のスカウトウーマン アールマティ

図鑑番号:No.0158

出場杯:第2回最強の名前トーナメント 公園杯本戦

名前について

名ト初期に登場した名前であり、必殺技を持たない。今の名前に比べて比較的シンプルな印象を受ける。とはいえ、込められている要素は意外に多い。

アールマティはおそらくスプンタ・アールマティから。ゾロアスター教の善神の一柱であり、神聖なる献身などの意味を持つが、スカウト要素との関連性はあるだろうか。

「身元不明」という修飾語に「スカウトマン/ウーマン」を付けるセンスがよい。得体の知れないスカウトウーマンは確かに不気味だ。物腰柔らかな態度、清潔なスーツ姿も相まって現代の怪異という印象を受ける。

「アールマティが身元不明である」という解釈に足して、「アールマティがスカウトした人材が身元不明になってしまう」のような見方もできそうだ。

行方不明者になるどころではなく、アールマティの手にかかればその人が居た歴史さえも煙のように消えてしまう。スカウトされた人材はどんな労働をされるのか、使い捨てられてしまうのか。

設定考察

「声をかけられた人が死ぬスカウト」として、都市伝説が存在する。

声をかけられた人物が身元不明の死体としておよそ10~15年後に見つかるというものだ。声をかけられた人物を撮影した写真の情報と、発見された死体の身体的特徴が一致するものの、依然としてその写真の人物は不明。

監視カメラなどの映像からある程度は人物の行動を補足できるが、映像以外の情報が世界から消されてしまうために特定ができないのだ、と噂される。

都市伝説における、そのアールマティと名乗るスカウトについて、詳細なことはほとんど分かっていない。風貌は20代の女性、髪は一つ結びでスーツ姿での目撃情報のみ確認されている。血色の悪いくすんだ灰色の肌が特徴的で、彼女を捉えた写真を見る限り死人のようにも見える。

彼女のスカウトは日本中のあらゆる場所で行われている。特に衆人環視から逃れるようなことはなく、白昼堂々その怪異は魔の手を差し伸べる。

彼女に声をかけられた人は、風貌やシチュエーションに違和感を抱くことなく、ほぼ確実に会話に応じてしまう。会話をしている間、二人はそれ以外に意識を向けることがほとんどなく、撮影は容易に可能であるが、会話は聞き取ることができず録音もされない。

彼女の物腰柔らかな態度で緩やかに交渉は進み、スカウトされた人物は承諾するようなリアクションをとる。握手を交わした後、アールマティとスカウトされたと思われる人物は消滅する。消えた人物の行く末については、冒頭に述べたとおりである。

現在会話を打ち切って逃れた人物は一人のみ確認されており、当該人物の口から重要な情報がいくつかもたらされた。逃れられた理由は今のところ不明である。

当該人物によれば、彼女は「私たちはアールマティ」と発言しており、彼女の名前がアールマティであるのか、所属している組織や種族がそうなのかは定かではないという。

「神隠し」の正体は彼女なのではないかという意見もある。実際、彼女に類似する都市伝説や逸話は少なくない。

彼女のスカウトは現在日本でのみ行われているとされていた。これは純粋に国外で同様の人物が確認されていなかったからであるが、最近の研究では、風貌は異なるものの、アールマティと名乗るスカウトマン/ウーマンが世界中で活動していることが明らかになった。このことから、地域に適した容姿になるのではないか、と仮説が立てられている。

備考

こういうのを書いてるときが一番楽しい。この資料はSCP財団的なところがまとめてるやつなのかしら。ただの都市伝説サイトの談?

五名目

不戯けて煤けた旧偶像『白い象』

図鑑番号:No.12584

出場杯:ドラフト団体戦

必殺技:

【What's collar?】地駄を踏み平す“有り得ない”轟怒

【The White Elephant】横薙ぎにする無用の長鼻

名前について

ドラフト団体戦は複数人で名前を作る、チーム戦の大会だ。

ふざけて/すすけた/きゅうぐうぞう という気持ちのいい語呂の最後を叩くように『白い象』がドンと置かれる厚みがよい。不戯けての読みが不明なため本当にこの語呂はわからないが。

地団太を「地駄を踏み平す」と書いたり、無用の長物から「無用の長鼻」を導出したりと、王道から逸らしたような語法がおもしろい。【】内の英文が抽象的な表現に留まっているところに拡張性がある。

不戯けて、という名前と全体の雰囲気から、どこか嘘らしい白々しさがある。象は像でも虚像の像、みたいな。目に見えているものが正しいとは限らない。

『白い象』の像のモチーフはなんだろう。崇拝関連で白い象と言えば、インド神話のアイラーヴァタやガネーシャなんかがメジャーだろうか。

少し発想を飛ばして普賢菩薩の乗っている白い象なんかどうだろう。この場合、菩薩本体がいなくなってしまったため旧偶像なのかもしれない。名前からどこか反信仰的なものを感じるので、クトゥルーのチャウグナー・フォーンなんかも関係するだろうか。

設定考察

バングラデシュのある町の北東部、そこに残る廃墟となった中規模の寺院は、心霊現象が起きるスポットとして多少有名になっていた。

町の為政者は浮浪者の溜まり場になっては治安問題に発展するだろうと判断し、廃墟内を一斉捜査した。予想に反して内部には誰一人住み着いておらず、がらんとした聖域はいやに張り詰めた空気を湛えていた。

近辺の浮浪者が言うには、寺院内部に入るとどうにも落ち着かない。雨風を凌げるならばどんなあばら家でも屠殺場でも入眠できる自信があるが、あの寺院だけは我慢しようという気にもならなかったらしい。

後の調査により、ヒンドゥー教の一派の寺院とされていたその廃墟は、それらしく見えるモチーフや意匠を施しただけの全く異なる宗教観を持つものであると分かった。少なくとも近隣の東南アジア諸国では類似した特徴を持つ宗教は見つかっていない。

外観は普遍的な寺院を装っているが、内装には違和感が募る。捉えどころのない反復を繰り返す図形模様、遠近感を狂わせるサイズの異常な出入り口。浮浪者が語ったように、見るものを当惑させるような悪意さえ感じさせる。

他寺院建築と明確に異なる点は、本殿内部に尊像が配置されていないところである。これは盗難によるもので意図されたものではないと考えられていたが、神祠より地下へと降りる梯子が見つかると、またその推測は覆される。

ヒンドゥー教式寺院では本殿に向かうにつれ光量が減衰する作りになっており、確かに地下に本殿を配置することはその形式に習っているといえるが、このような形式をとっている寺院は他に確認されていない。

地下に作られた本殿には、尊像とみられる『白い象』としか形容しようのない像が鎮座していた。ガネーシャでもアイラーヴァタでもないその偶像は、見る角度によって牙の本数が変わり、地面に刺さる長鼻はどうやら不明の深さまで潜り込んでいるようだ。

はじめは、これは後世の創作として作られた架空の宗教であり、廃墟もその活動の一環で建築されたのではないかという説が優勢だった。ヒンドゥー教を意図的に模倣したような様相から、この説は妥当なものであるように思えた。

しかし、放射性炭素年代測定ではおよそ紀元前4000年ほど前の石材が使われているという結果が得られ、廃墟の所在はより不可解なものとなった。誰も、その廃墟がいつから存在しているのか知らなかったのである。

その廃墟はトゥルスィー・マーナス寺院を象徴するような、明らかに1600~1800年代頃の近代寺院に似せて作られている。それ以前からこの廃墟が存在していたならば、誰かが違和感を覚え記録したはずではないか?

備考

こういうの書いてるとき2。文中に異国語のルビがあるとテンションが上がってしまう持病がある。

六名目

灰色、極日の傾秤 レカラザレ・レ・ハレカ裁断長

図鑑番号:No.1886

出場杯:ダマスカス杯(宝石・鉱石杯)

モチーフ:月の石

必殺技:

第一審:極刑

終審:極刑

名前について

ダマスカス杯は宝石や鉱石など、鉱物をモチーフとした名前が戦う大会である。実は私が主催した最初の大会でもある。

当時にしてみればダマスカス杯は形式を攻めた特徴的な名前が多かったように感じるが、その中でもレカラザレ・レ・ハルカ裁断長は際立っている。カタカナ名前の異様な雰囲気、二つ名に使われる漢字の複雑さ、月の石というモチーフの突飛さが喧嘩せず収まっているのが見事。

そして恐ろしく格のある荘厳な名前から、極刑オンリーのエセ裁判が飛び出すインパクトもすごい。とんでもない圧力だ。

裁断長は裁判長のもじりであろう。裁判の判決を決める長であると同時に、裁断長個人で悪を断定し強引な裁きを食らわせる長でもある。これは独裁ではないだろうか?しかし権力の横暴を「極日の傾秤」と称することで、位の高さを上手く表現しているな。やっていることはろくでもないのに何だか覚悟や美しさすら感じさせる。

「灰色」とあるので、裁断長は通常の裁判では決着の付かないもののみを独断で裁く者なのか。もしかすれば彼/彼女なりの倫理を持って厳粛に裁いているのかもしれない。

設定考察

レカラザレ・レ・ハルカは月の使徒の一柱であり、月の宮に住む。中間部分のレ、は敬称である。

月の宮は月面に存在するが、一定以上の大きさを持つ波長や粒子の全てを透過するため、現在の科学技術では存在を捉える事ができない。人類がその存在を認識するためには、ニュートリノの速度減衰を有意に測定できるほどの技術力を要することになる。

かの人は裁断長という役柄に割り当てられている。朔望月(地球から見た月の満ち欠けの周期)に合わせ開かれる月の使徒を裁くための法廷において、最も権威を持つ立場である。

なお、法廷において下される刑罰はその9割8部が極刑である。これは恐ろしい事実に聞こえる。なぜなら月の使徒は100柱も存在しない厘毛の民である。それなのに、年あたり10柱は極刑罰に処されるのだ。極刑の大盤振る舞いである。

この異常な極刑率には明快な理由がある。月の使徒は不老不死であり、極刑に処されても次の朔望月には復活しているのだ。この性質は不老不死の薬を盗み月に隠れた仙人、嫦娥の伝説に由来すると言われている。

ハルカ裁断長は裁く対象の立場や思想に関わらず、平等に極刑を下すことで知られている。その中立派の姿勢から「灰色」と称されることさえある。やや蔑称のような意図の混じるその呼称は、多くの法廷関係者から畏怖され、犯罪者から忌み嫌われる存在であることの証左であった。

白と黒、どちらの立場にも立たない姿勢。罪を裁くものはまた、自分の罪について自覚的でなければならない。閻魔大王が鉛を呑む苦行を自らに課しているように。

ただハルカ裁断長はそんなこととは関係無しに極刑を下す。もしかしたら極刑以外の刑罰を知らないのかもしれない。

備考

偉人で行くか変な人で行くか悩んだ結果、変な偉人が誕生した。

6名ということでキリが良いな。ここで打ち止めとする。別にキリ良くないという方は私に適切な辞め時を教えてくれ。

少し長い記事になってしまったけれど、読んでくれて感謝します。考察 妄想はするだけタダなので、皆さんもやってみ。

それでは。