TAL-Pha 雑感 (αJUNO/MKS-50 クローンシンセ)

こんにちは、ITTN.EXEと申します。

音楽サークル「軽安 -軽率安直音楽部-」の代表やアーケードゲーマーサークル「ふじアケ」の代表を務めております。

ぶっちゃけどちらも無名も無名、弱小でございますので気に入られた方やご興味ある方などはどうぞよろしくお願いします。(謎宣伝)

はじめに

で、その軽安がぼちぼち一周年ってことで自分への労いを込めて購入したのがタイトルにあります「TAL-Pha」です。

このソフトシンセは1985年発売の「αJUNO」(とそのラック版のMKS-50)のクローンシンセなのですが、わたくし平成生まれでございまして実機を触る事はおろかこの眼で見た事すらありません。

が、しかし。

日頃ユーロビートを作っている自分としては手に入れる必要があったのです。

なぜならば!

実機で言う「P-87 Electro Drums」というシンセタムの音色が80'sなユーロビートでよく使われていたからなのです!

その他にも、自分もよくやるデステクノやレイヴ系でたまに使われるような所謂「Hoover音」もこのシンセが発端だったりするので、その2つを考えるだけでもオトクなのです。

機能雑感

αJUNOでの音作りは未だによくわかっていないのでどこがどう、というのは棚に上げまして。

ソフトシンセとして使いやすいのかどうか、他のクローンシンセと比べてどうなのか、という部分を見てみたいと思います。

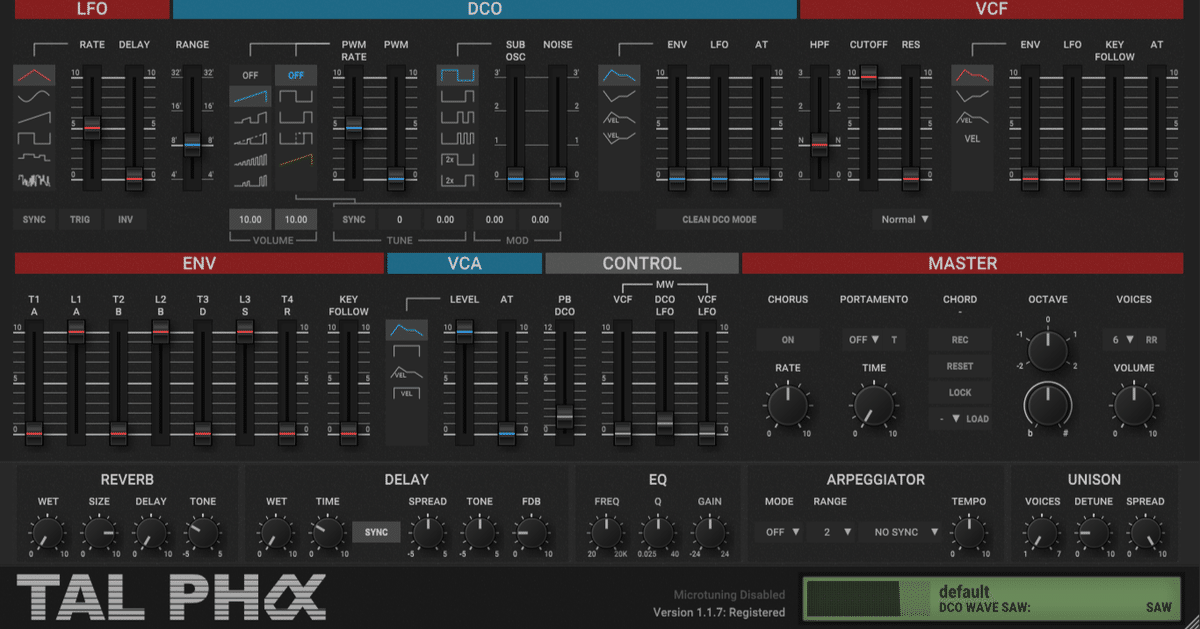

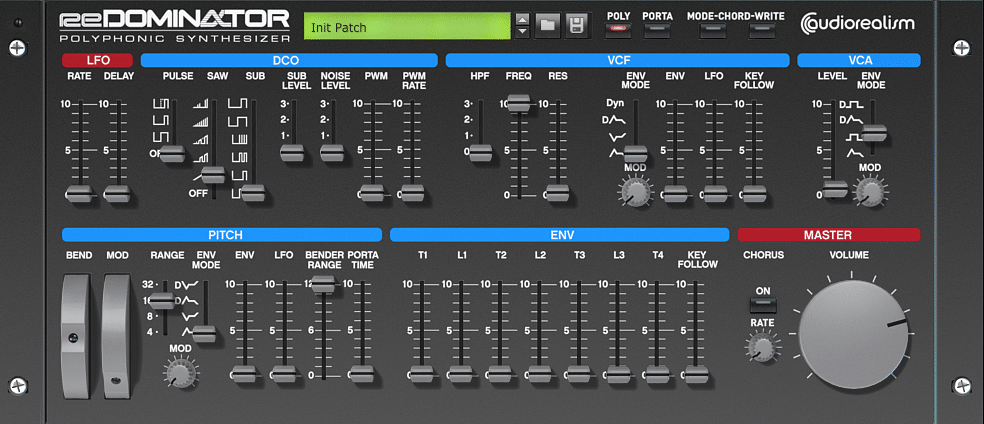

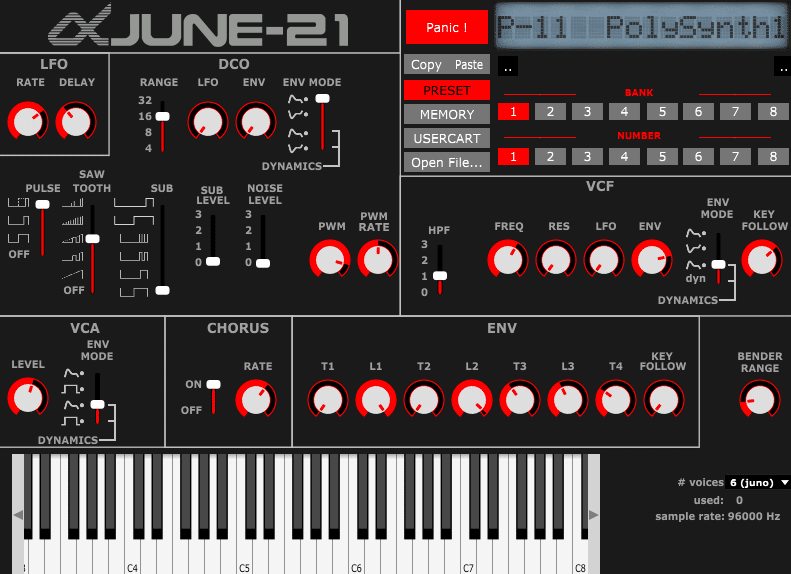

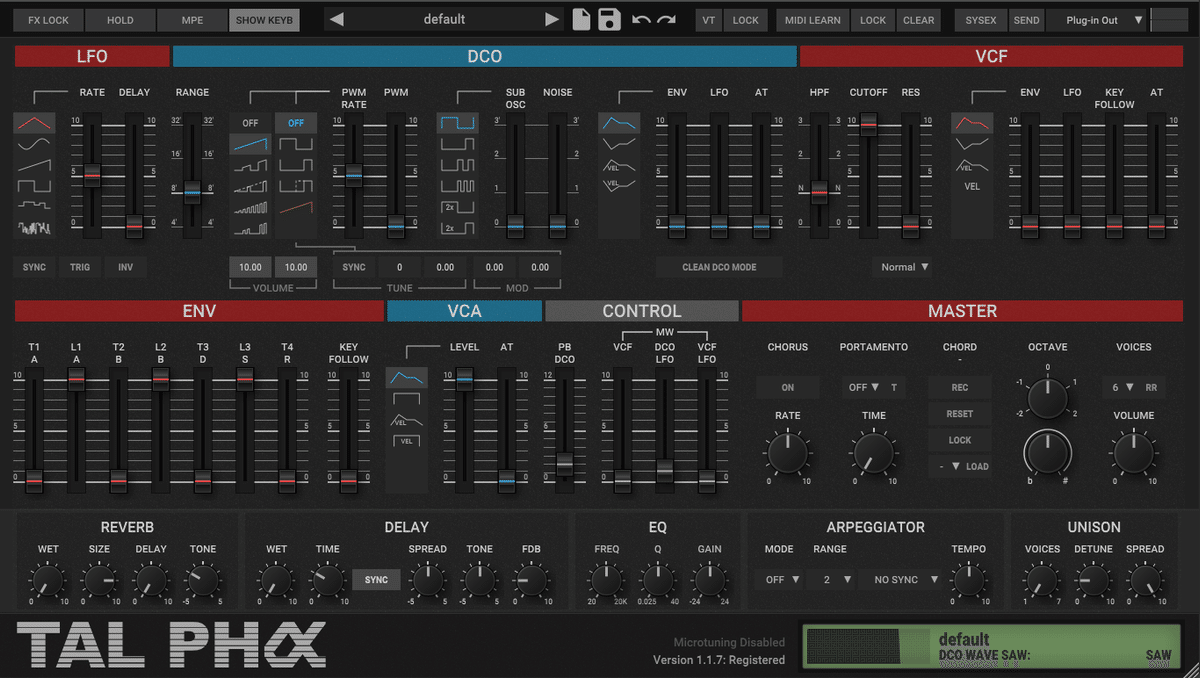

スクリーンショットを3枚貼りましたが、これ実はどれもαJUNOクローンなんです。

「ReDominator」は以前から存在する海外の有料シンセで「αJUNOクローンを使うならコレ」といった風潮がありました。

設計が少し古いのもあってプリセット選択UIが今となっては使いづらいものになっているのですが、まあ慣れれば問題無いんだろうなというような感じです。

SysExインポートに対応しているので実機で作ったプリセットバンクも読み込む事ができます。

ライセンス未購入なのでコレ以上の事はわからないです……すまねえ……ッ!!!

「june-21」は海外の個人開発者が制作したフリーのαJUNOクローンです。(開発は止まっている)

ただしファクトリープリセットの並びはMKS-50準拠なので、知らずにαJUNOの音色一覧を参照すると「あれ?音色違わない?」という事態に陥りがちです。

SysEx対応どころか直接SysExの読み書きをするタイプのプラグインなので実機のデータをD&Dですぐ読み込める上、june-21のプリセットフォルダから持ってきたSYXファイルを実機に戻すのも一瞬です。

更にプリセットセレクターも実機さながらの操作性で、良くも悪くも「おお~」と思わされることと思います。

文字を一文字一文字スライダーで指定して入力していくアレなんですけど、個人的にはめっちゃ好きです。

ただ、自分の環境ではDAW上で読み込んで30分~1時間程経つと音が出なくなる症状があり、その度にシンセの再起動やDAWの再起動を強いられていたので「バージョンアップで安定性だけでも対応してくれたらなあ」と思うことが多かったです。

そして「TAL-Pha」ですが、マア~良いです。

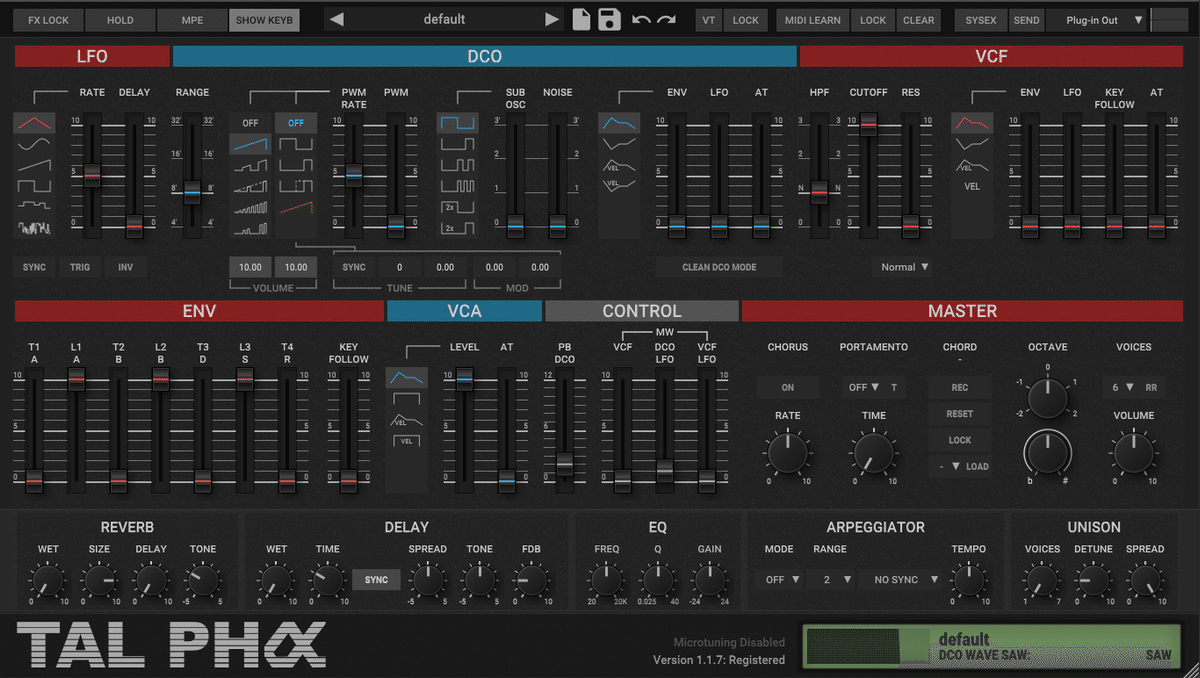

見やすい、ウィンドウのリサイズに対応している、ENVの状態が右下の液晶ウィンドウにグラフィカルに表示される等、他2つのαJUNOクローンよりもかなり親切な設計になっています。

液晶ウィンドウには他にも「今いじっているパラメータの数字」なども表示されるので、困ったらここを見ながらスライダーをいじるのが良いでしょう。

SysExのインポートにも対応しているので実機やjune-21で作ったプリセットバンクも読み込み可能。(バンク内の配列は維持されるのですがプリセット番号は吹っ飛ぶので番号で記憶していた方はご注意を)

各音色は1音色1ファイルの独自規格でフォルダ毎に管理されるのでバンクの64音色制限も無し。

プリセットセレクターもツリー式でサッと音色を選べるのでヨシ、保存フォルダを自分で整理すれば更に快適になるでしょう。

と、他の2つに比べて「現代的な」管理ができる良いシンセになっています。

音作り

ぶっちゃけよくわかりません!!!!!!!!!!!!

日頃は「Synth1」というフリーシンセでほぼ全ての音色を賄っているのですが、改めてαJUNOと向き合うとよくわからない部分がたくさんあります。

こればかりは当時から実機で音作りに取り組んでいた方に話を聞いた方が良さそうな感じがします。

改めて全体図を見つつ、αJUNOの取説pdfを読んでみます。

取説pdfはRolandの公式サイトからダウンロードが可能なのでぜひ入手しましょう。

取説によるとシンセサイザー部の信号の流れは

DCO(発振) → ハイパス → VCF(ローパス) → VCA(音量調整) → コーラス

となっており、LFO部はDCOとVCFに、ENVはDCO/VCF/VCAに当てる事ができるようです。

おそらく最初に覚えておくべきは

・DCO欄で波形を選択

・VCF欄が減算式フィルターとしての役割を持つ

・VCAの動きは一番上

・ENVは「T1=10、T2=0、L2=10」にしておけば他の部分が一般的なADSRとして運用できる

という部分なのかなと思いました。

実機の仕様では6音ポリという事だったのですが、TAL-Phaはどうなんでしょうね。(確かめてない)

おわりに

という感じで買ってから2時間程触った感想を書きました。

どうでしょう、役に立つんですかねこの記事。

そんな感じで何かしら書きたくなったらこのnoteのアカウントを動かそうと思います。

どうぞ皆様よろしくお願いします~!

ではまた!